- •Аэрофотосъемка для создания топографических карт

- •Комбинированный метод создания топографических карт

- •Цифровые фотограмметрические технологии создания цифровых карт и ортофотопланов

- •Технология создания цифровых карт на цифровых фотограмметрических станциях Цифровые топографические карты

- •Элементы внутреннего ориентирования снимка

- •Создание модели и взаимное ориентирование снимков

- •Внешнее ориентирование модели

- •Применение трехмерного лазерного сканирования и цифровой фотограмметрической съемки для решения задач реставрации настенной живописи

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………...................2

1 Технология создания карт, основанные на аналоговых и аналитических методах фотограмметрии………………………………………………………………………..4

1.1Аэрофотосъемка для создания топографических карт……………...…………...4

1.2Стреротопографический метод создания топографических карт.................................................................................................................................13

1.3Комбинированный метод создания топографических карт…………………………………………………………………………..…………16

2 Цифровые фотограмметрические технологии создания цифровых карт и ортофотопланов………………………………………………………………………20

2.1 Технология создания цифровых карт на цифровых фотограмметрических станциях………………………………………………………………………………24

2.2Элементы внутреннего ориентирования снимка ................................................30.

2.3 Создание модели и взаимное ориентирование снимков………………………32

2.4 Внешнее ориентирование модели………………………………………………34

2.5Ортотрансформирование цифрового снимка……………………………………37

3 Экспериментальные работы. Ортотрансформирование снимков в программном комплексеOrthoPhotoSDS…………………………………………………………….41

4 Применение трехмерного лазерного сканирования и цифровой фотограмметрической съемки для решения задач реставрации настенной живописи………………………………………………………………………………48

Заключение………………………………………………………………….............52

Список литературы……………………………………………………………………55

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является изучение методов создания цифровых карт по материалам аэрофотосъемки. Выполнить ортотрансформирование снимков и составить контурную часть карты по ортофотоплану. Курсовая работа включает теоретические исследования и экспериментальные работы. Теоретическая часть предусматривает обзор и анализ технологий создания топографических карт и планов фотограмметрическими методами. Экспериментальные работы включают:

- составление рабочего проекта;

- выполнение цифрового ортофототрансформирования снимка с использованием программы OrthoPhoto-SDS;

- оценка точности выполненных работ;

- оформление документации по экспериментальным работам.

Фотограмметрия - наука, изучающая способы определения форм, размеров, пространственного положения и степени изменения во времени различных объектов, по результатам измерений их фотографических изображений.

Термин "фотограмметрия" происходит от греческих слов: photos – свет, gramma – запись, metreo – измерение. Следовательно, его дословный перевод - измерение светозаписи.

Предметы изучения фотограмметрии это геометрические и физические свойства снимков, способы их получения и использования для определения количественных и качественных характеристик сфотографированных объектов, а также приборы и программные продукты, применяемые в процессе обработки.

В настоящее время в фотограмметрии выделяют три направления исследований. В первом изучаются и развиваются методы картографирования земной поверхности по снимкам. Второе связано с решением прикладных задач в различных областях науки и техники. В третьем развиваются технологии получения информации об объектах Земли, Луны и планет солнечной системы с помощью аппаратуры, установленной на космических летательных аппаратах.

Современная фотограмметрия как техническая наука тесно связана с науками физико-математического цикла, достижениями радиоэлектроники, вычислительной техники, приборостроения, фотографии. Она органически связана с геодезией, топографией и картографией.

На основе достижения физики и особенно оптики созданы современные объективы съемочных и обрабатывающих приборов.

Успехи в развитии электроники, радиоэлектроники, вычислительной техники и космической геодезии способствовали автоматизации процессов самолетовождения и управления полетами космических кораблей созданию сенсоров, для получения изображений в цифровом виде, а также приборов для определения положения снимков в момент фотографирования, автоматизации процессов обработки и хранения информации, которой обладают снимки.

Благодаря химии освоен выпуск черно-белых и цветных фотоматериалов. Математика широко применяется в разработке теории фотограмметрии при решении практических задач.

Методами, известными в астрономии и геодезии, снимки обеспечиваются опорными точками, необходимыми для создания съемочной сети с целью составления топографических карт и планов или решения прикладных задач.

При создании по фотоснимкам планов и карт и их оформлении пользуются достижениями картографии.

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ КАРТ, ОСНОВАННЫЕ НА АНАЛОГОВЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ФОТОГРАММЕТРИИ

Аэрофотосъемка для создания топографических карт

Первая аэрофотосъёмка состоялась в 1858 году над Парижем. Её осуществил французский фотограф и воздухоплаватель Гаспар-Феликс Турнашон, более известный под псевдонимом Надар.

В 1887 году французский фотограф Артур Батут разработал и выполнил фотосъёмку с помощью воздушного змея.

Среди различных способов ведения аэрофотосъёмки есть и довольно экзотические. Так в начале XX века немецкий аптекарь Юлиус Нойброннер запатентовал свой «Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху» с помощью почтовых голубей (рисунок 1).

Рисунок 1 - Голубь с камерой для аэрофотосъёмки

Этот способ пользовался успехом и завоевал награды на международных выставках в Дрездене, Франкфурте и Париже в 1909-1911 годах Голубиная фотосъёмка использовалась в время Первой мировой войны для ведения воздушной разведки и послужила прообразом современных «живых камер» устанавливаемых на диких и домашних животных.

В 1898 г. Тиле Р.Ю. - пионер аэрофототопографии и инженерной фотограмметрии в России, изобрёл панорамограф, использовавшийся с воздушного шара. Был удостоен золотой константиновской медали Русского географического общества.

Первое использование кинокамеры, вмонтированной в летательный аппарат тяжелее воздуха, произошло 24 апреля 1909 г. над Римом, во время съёмок короткометражного (3 мин. 28 сек.) немого киноролика «Уилбур Райт и его самолёт»

Первая полуавтоматическая камера, специально предназначенная для аэрофотосъёмки, была разработана русским военным инженером, полковником В. Ф. Потте в 1911 г. Этот аэрофотоаппарат использовался во время Первой мировой войны.

В Первую мировую войну аэрофотосъёмка для военных целей практиковалась многими лётчиками; в числе этих пилотов был легендарный американец Фред Зинн. Одним из первых известных сражений, во время которых проводилась аэрофотосъёмка, была битва при Нев-Шапель (1915 г.).

Применение аэрофотосъёмки для картографирования впервые произошло тоже на фронтах Первой мировой войны. В январе1918 г. по приказу генерала Алленби пять австралийских лётчиков эскадрильи № 1 Королевских военно-воздушных сил Австралии сфотографировали местность площадью 1 620 км2 в Палестине с целью корректировки и улучшения карт турецкого фронта. Лейтенанты Леонард Тэплин, Аллан Браун, Х. Л. Фрэзер, Эдвард Патрик Кенни и Л. В. Роджерс сняли территорию, которая простиралась от линии турецкого фронта на 51 км вглубь тыловых районов. Начиная с 5 января, они летали на истребителях сопровождения «Ройал Эйркрафт Фэктори B.E.2» и «Мартинсайд» с целью отражения атак боевой авиации противника. Пилотам приходилось не только отбивать удары вражеской авиации, но ещё и преодолевать порывы ветра 29 м/с, огонь противовоздушной аритиллерии противника, а также справляться с плохо работающим оборудованием. Поставленная задача была выполнена предположительно 19 января 1918 г.

Одним из наиболее успешных инициаторов коммерческого использования аэрофотосъёмки был Шерман Фэйрчайлд, который основал собственную компанию«Фэйрчайлд Эйркрафт» по проектированию и производству самолётов, предназначенных для полётов в условиях высокогорной местности. В 1935 году на борту самолёта аэротопографической службы компании «Фэйрчайлд Эйркрафт» был установлен блок с двумя камерами, работающими синхронно. Каждая камера, снабжённая пятью шестидюймовыми, а также десятидюймовыми линзами, делала снимки с высоты 23 000 футов (7 010,4 м). Один снимок охватывал территорию в 580 км2. Один из первых государственных заказов компании предусматривал аэротопографическую съёмку штата Нью-Мексико для изучения почвенной эрозии. Через год Фэйрчайлд применил более совершенную камеру для аэрофотосъёмки высокогорных местностей — она имела девять линз в одном блоке и могла снимать с высоты 30 000 футов (9 144 м), причём, каждый снимок отображал территорию 1 600 км2.

В наши дни, в связи с повсеместным распространением недорогих цифровых фотоаппаратов, многие люди тайно делают снимки, находясь на борту коммерческих самолётов и — всё чаще — самолетов гражданской авиации общего назначения, совершающих частные прогулочные полёты.

Аэрофотосъёмка – это процесс фотографирования местности с воздуха специальными, установленными на летательном аппарате (самолете) автоматическими аэрофотоаппаратами (АФА) со сменными объективами и различными фокусными расстояниями.

Аэрофотоаппарат (АФА) - оптико-механический автоматизированный прибор, служащий для получения с воздуха снимков земной поверхности. Основными частями аэрофотоаппаратами (АФА) являются кассетная часть, в которой помещается аэропленка и механизм для ее перемотки по мере экспонирования, а также для выравнивания и приведения ее в фокальную плоскость перед экспозицией. В современных цифровых фотоаппаратах аэропленка не применяется. В корпусе аэрокамеры размещаются объектив и распределительный механизм, связывающий в определенной последовательности работу всех устройств и частей аэрофотоаппарата. В качестве двигателей в современных аэрофотоаппаратах применяются почти исключительно электромоторы постоянного тока. Аэрофотообъектив предназначен для построения изображения в фокальной плоскости аэрофотоаппарата. Оптическую систему аэрофотоаппарата составляют светофильтры, коррелирующие насадки и объектив. Аэрофотоаппарат размещается на специальной аэрофотоустановке, которая связывает его с самолетом и служит для сохранения заданного положения аэрокамеры в полете, уменьшения амплитуд колебаний, вызываемых вибрацией самолета, гашения ударов и толчков при взлетах и посадках. Автоматическое сохранение требуемого положения аэрофотоаппарата при аэрофотосъемке достигается с помощью гидростабилизирующих установок.

Аэрофотосъемку выполняют параллельными маршрутами с перекрытием аэрофотоснимков в каждом маршруте. Аэрофотосъемочные маршруты рассчитывают заранее и их оси наносят на карту. Число маршрутов должно быть таким, чтобы вся местность, подлежащая съемке, была сфотографирована полностью. Направление маршрутов аэрофотосъемки при фотографировании значительных по площади территорий, как правило, устанавливают с запада на восток или с востока на запад.

При аэрофотосъемке масштаб фотографирования не сохраняется строго постоянным, он искажается в пределах как разных снимков, так и одного снимка. При фотографировании самолет главным образом вследствие воздушных потоков и других причин не сохраняет строго заданную высоту — это приводит к разномасштабности (в небольших пределах) аэрофотоснимков. Масштаб фотографирования в пределах одного аэрофотоснимка искажается за счет наклона самолета в момент фотографирования, неровностей местности и искажений собственно фотографирования. Масштаб изображения на аэрофотоснимке изменяется от центральной части к краям, причем, чем ближе к краям, тем изменение масштаба больше. Таким образом, фотографическое изображение на краях аэрофотоснимка нельзя назвать полноценным. Поэтому используют только среднюю часть аэрофотоснимка, так называемую рабочую площадь.

Аэрофотосъемку производят так, чтобы аэрофотоснимки перекрывались вдоль по маршруту (продольное перекрытие) (рис.1) и поперек маршрута (поперечное перекрытие) (рис.3). Продольное перекрытие необходимо для стереоскопического рассматривания аэрофотоснимков. Величины перекрытий устанавливаются в зависимости от масштаба съемки и рельефа местности. Продольное перекрытие должно быть не менее 60%, а поперечное не менее 30% от площади аэрофотоснимка. Для крупномасштабных съемок установлены продольное перекрытие 80—90%, поперечное 30—40% от площади аэрофотоснимка.

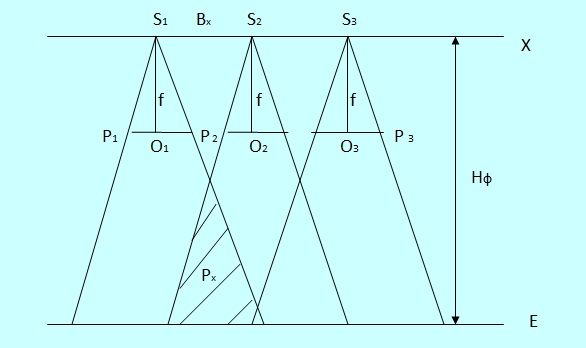

Рисунок 2 – Продольное перекрытие (на примере одномаршрутной аэрофотосъемки)

X – ось направления маршрута (вдоль оси летит самолет)

S1,2,3 – точки фотографирования

Р1,2,3 - снимки

Нф – высота фотографирования

Е –предметная плоскость

F – фокусное расстояние

Вх – базис фотографирования – расстояние между двумя соседними точками фотографирования одного маршрута

Рх - продольное перекрытие – область двух соседних снимков одного маршрута

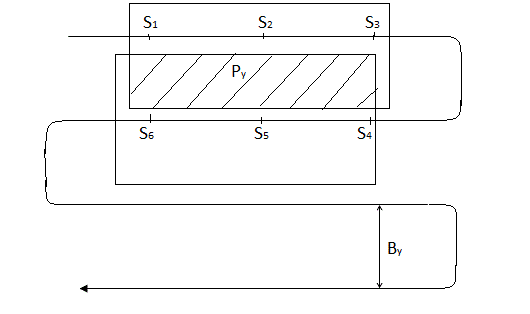

Рисунок 3 – Поперечное перекрытие (на примере многомаршрутной съемки)

Ву – межмаршрутное расстояние – расстояние между осями двух соседних маршрутов

Ру - поперечное перекрытие – область перекрытия снимков смежных маршрутов

Для расчета числа маршрутов, необходимых для съемки участка, необходимо иметь заданные значения масштаба фотографирования, формат аэрофотоснимка, заданные проценты продольного и поперечного перекрытий, размеры съемочного участка. Такой расчет необходим для последующего составления проекта летно-съёмочных маршрутов, а так же для составления проекта, размещения и привязки опознака.

Технический проект является основным документом для выполнения аэрофотосъемочных работ, которым определяются основные параметры аэрофотосъемки:

высота фотографирования

фокусное расстояние камеры

продольное и поперечное перекрытия

базис фотографирования

расстояние между маршрутами

количество требуемых фотоматериалов

Масштаб

аэрофотосъемки

задается из масштаба создаваемой карты

задается из масштаба создаваемой карты

и характеристик прибора, на котором

будет создаваться карта.

и характеристик прибора, на котором

будет создаваться карта.

Расчет для составления проекта:

Рассчитываем минимальное фокусное расстояние по формуле:

базис

проектирования, т.е. базис фотографирования

в масштабе снимка.

базис

проектирования, т.е. базис фотографирования

в масштабе снимка.

размер

снимка;

размер

снимка;

;

;

.

.

максимальный

перепад высот на местности

максимальный

перепад высот на местности

Исходя

из вычисленного

выбираем АФА с тем фокусным расстоянием,

с которым будет проводиться съемка.

выбираем АФА с тем фокусным расстоянием,

с которым будет проводиться съемка.

2. Длина съемочного участка:

измеренная

длина линейкой по карте

измеренная

длина линейкой по карте

масштаб

карты

масштаб

карты

Ширина участка:

ширина

измеренная линейкой по карте

ширина

измеренная линейкой по карте

Площадь съемочного участка:

Высота фотографирования:

Абсолютная высота фотографирования:

Продольное перекрытие аэрофотоснимков:

минимальное

продольное перекрытие снимков, равное

56%.

минимальное

продольное перекрытие снимков, равное

56%.

оправка

за рельеф.

оправка

за рельеф.

пилотажная

поправка зависящая от величины фокусного

расстояния.

пилотажная

поправка зависящая от величины фокусного

расстояния.

Если

то

то

навигационная

поправка зависит от масштаба аэрофотосъемки.

навигационная

поправка зависит от масштаба аэрофотосъемки.

Поперечное перекрытие снимков:

зависит

от высоты фотографирования.

зависит

от высоты фотографирования.

Базис фотографирования:

знаменатель

масштаба съемки.

знаменатель

масштаба съемки.

Расстояние между съемочными маршрутами.

Количество снимков в маршруте.

Количество маршрутов.

Общее количество снимков.

Длина пленки.

15.

Вычисляют поперечное и продольное

перекрытие по измерениям, сделанным по

карте. Для этого сначала разбивают

снимок на маршруты, затем, учитывая

размер снимка на карте, вычисляют

измеренные величины

.

Измеренные параметры должны соответствовать

расчетным.

.

Измеренные параметры должны соответствовать

расчетным.

Создание карт на основе аэрофотоснимков заключается в проектировании на поверхность относимости (для карт такой поверхностью служит референц-эллипсоид) фотограмметрической модели, и оформление полученной проекции в соответствии с установленными условными знаками. Фотограмметрическая модель местности представляет собой некоторую поверхность, образованную совокупностью точек пересечения соответственных проектирующих лучей. Для получения такой модели необходимо выполнить внутреннее ориентирование пары смежных аэрофотоснимков, их взаимное ориентирование с использованием той или иной системы координат. После этого необходимо определить координаты отдельных точек во внешней (геодезической) СК и выполнить внешнее ориентирование полученной модели.

Выделяют два основных метода создания карт по аэрофотоснимкам:

Стереотопографический метод;

Комбинированный метод.

Стереотопографический метод создания топографических карт

Для сокращения объема трудоемких наземных работ в поле и повышения их качества применяется метод стереотопографической съемки.

Стереотопографический метод позволяет получить в камеральных условиях по снимкам не только контурную часть карты, но и изображение рельефа. Полевые работы в этом лишь определение опорных точек для внешнего ориентирования фотограмметрических сетей и дешифрирование.

При стереотопографической съемке горизонтали проводят при помощи стереоскопических приборов на аэрофотоснимках, рассматривая видимую в стереоскоп модель местности, при этом важно видеть непосредственно поверхность земли. Чтобы растительный покров как можно меньше препятствовал этому, для фотографирования местности выбирают соответствующее время года.

Стереотопографический метод решает задачу составления карты на основе свойств пары снимков. Для создания топокарты этим методом по паре (тройке) снимков строится фотограмметрическая модель местности.

Для составления карты по снимкам используют обычно универсальные стереоприборы, а в отдельных случаях — дифференцированные. В соответствии с этим в стереотопографическом методе различают два способа составления карты — универсальный и дифференцированный.

Универсальный способ позволяет создать карту по стереопарам путём построения пространственной модели местности. Для создания карт стереотопографическим методом используются универсальные приборы. Универсальными называют стереофотограмметрические приборы, предназначенные для построения геометрической модели по снимкам местности и измерения пространственного положения любой точки этой модели для целей фотограмметрического сгущения полевого обоснования, съёмки контуров и рельефа, создания и обновления топографических и специальных карт, получения ортофотоснимков и др.

При построении геометрической модели местности по каждому снимку стереопары восстанавливается направление проектирующего луча, проходящего через изображение точки на снимке, центр проекции и точку модели.

Дифференцированный способ основан на использовании топографического стереометра. Принципиальной его особенностью является то, что положение точек в плане и по высоте определяется раздельно. На стереометре выполняется рисовка рельефа, т.е. получение высотной части топографической карты, которая затем с помощью простейших проекторов переносится на создаваемый топографический план. Некоторые элементы дифференцированного способа благодаря своей простоте и доступности актуальны и сейчас, в условиях массового использования методов цифровой фотограмметрии.

К основным процессам стереотопографического метода относятся:

- аэрофотосъемка;

- определение опорных точек и дешифрирование снимков в поле;

- фотограмметрическое сгущение опорной сети;

- съемка контуров и рельефа по снимкам.

В районах с большим количеством контуров точки съемочного обоснования намечают на естественных контурах. Контуры должны быль четкими и обеспечивать идентификацию с ошибкой не более 0.1мм в масштабе карты. Есть такие места, где четко определить точку местности на аэрофотоснимке не возможно, для этого на местности производят маркировку точки. При маркировке стараются чтоб затраты на нее уходили минимальные. Для этого практически всегда точки маркируют таким образом, что вокруг нее снимают дерн (если на асфальте, то рисуют) правильной геометрической фигуры (крест, треугольник, квадрат и т.д.).

Дешифрирование изображения нужно, для того чтобы на снимках можно было распознать объекты местности, их численность, качественные характеристики и т.д. Дешифрирование может выполняться на аэрофотоснимках, фотосхемах и фотопланах. Материал, который используется для дешифрирования, должен быть близким к масштабу создаваемой карты. Для того чтобы экономическая эффективность работ по дешифрированию была как можно лучше нужно заранее выбирать оптимальный масштаб аэрофотосъемки и фотоматериала, предоставить необходимые технические средства для камерального производства, собрать весь материал, для того чтобы в дальнейшем обойтись без полевого обследования, выбрать технологическую последовательность процессов.

Существует

два варианта составления карт на

универсальных приборах: на чертежном

плане и на фотоплане. Какой вариант

применять зависит от масштаба создаваемой

карты, рельефа местности, контурной

нагрузки. Разрешающая способность

изображения полученного на фотопленке

выше, чем на фотобумаге. В настоящее

время отработана технология с

использованием ЦМР для масштабов 1:5000

и крупнее. Чтобы составить карту на

универсальном приборе нужны исходные

данные такие как: диапозитивы на стекле,

элементы внутреннего ориентирования

АФА

,

расстояние между координатными метками,

установочные величины для коррекционных

механизмов, базисные компоненты, каталоги

координат точек, снимки с наколами и

абрисами этих точек, основа с координатной

сеткой рамкой трапеции и опорными

точками, снимки или фотосхемы.

,

расстояние между координатными метками,

установочные величины для коррекционных

механизмов, базисные компоненты, каталоги

координат точек, снимки с наколами и

абрисами этих точек, основа с координатной

сеткой рамкой трапеции и опорными

точками, снимки или фотосхемы.