- •300026, Тула, просп. Ленина, 125.

- •Содержание

- •Введение

- •Лабораторная работа № 1. Изучение параметров микроклимата в помещениях, методов и средств для их измерения и улучшения

- •1. Цели работы

- •2. Оборудование

- •3. Литература

- •4. Краткие теоретические сведения

- •4.1. Параметры микроклимата в помещениях, их влияние на людей

- •4.2. Методы и приборы для измерения параметров микроклимата

- •4.3. Методы и средства для улучшения параметров микроклимата

- •4.3.1. Необходимость использовать лучший мировой опыт комплексного улучшения микроклимата и охраны труда

- •4.3.2. Повышение относительной влажности воздуха в помещениях

- •4.3.3. Уменьшение лучистого теплообмена человека с окнами

- •4.3.4. Использование ветра для улучшения микроклимата

- •4.3.5. Средства для комплексного улучшения микроклимата

- •5. Важность целевого обучения для улучшения знаний, охраны труда, микроклимата и конкурентоспособности при трудоустройстве

- •6. Порядок выполнения работы

- •7. Отчет о работе

- •8. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2. Изучение освещённости в учебных помещениях и современных осветительных приборов

- •1. Цели работы

- •2. Оборудование

- •3. Литература

- •4. Гост р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний». – м.: фгуп «Стандартинформ», 2011.

- •4. Краткие теоретические сведения

- •4.1. Виды освещения и его влияние на организм человека

- •4.2. Требования к освещённости при организации обучения

- •4.3. Применяемые приборы

- •5. Порядок выполнения работы

- •6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 3. Изучение методов и средств для замера концентрации пыли в воздухе и защиты от неё

- •1. Цели работы

- •2. Оборудование

- •3. Литература

- •4. Краткие теоретические сведения

- •4.1. Виды пыли и её воздействия на организм человека

- •4.2. Методы и приборы для измерения концентрации пыли

- •4.3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания от пыли

- •5. Порядок выполнения работы

- •6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4. Шум, вибрация и защита от них

- •1. Цели работы

- •2. Оборудование

- •3. Литература

- •4. Краткие теоретические сведения

- •5. Порядок выполнения работы

- •6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5. Методы и средства обеспечения электробезопасности в образовательных учреждениях

- •1. Цели работы

- •2. Оборудование

- •3. Литература

- •2. Ти р м-073-2002 Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

- •4. Краткие теоретические сведения

- •4.1. Электробезопасность

- •4.2. Методы и средства защиты от поражения электрическим током в электроустановках

- •4.3. Измерение сопротивления заземления

- •4.4. Молниезащита

- •5. Порядок выполнения работы

- •Метод непосредственного измерения сопротивления заземления прибором м-416.

- •6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6. Причины пожаров и способы их предотвращения. Подбор и использование первичных средств пожаротушения

- •1. Цели работы

- •2. Оборудование и материалы

- •3. Литература

- •5. Закон Тульской области от 11.11.2005 № 641-зто «о пожарной безопасности в Тульской области» (ред. От 18.03.2008).

- •4. Краткие теоретические сведения

- •4.1. Причины пожаров и способы их предотвращения

- •4.1.1. Пожаробезопасность электропроводки

- •4.1.2. Пожаробезопасность при использовании бытовых приборов

- •4.2. Первичные средства пожаротушения и их использование

- •4.2.1. Огнегасительные средства и их свойства

- •4.2.2. Первичные средства пожаротушения и их применение

- •5. Порядок выполнения работы

- •6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 7. Техника безопасности при работе со средствами информационно-коммуникационных технологий

- •1. Цели работы

- •2. Оборудование

- •3. Литература

- •4. Краткие теоретические сведения

- •5. Порядок выполнения работы

- •6. Контрольные вопросы

- •Приложения

- •График зависимости числа делений шкалы анемометра в секунду

- •Нормы наименьшей освещённости в помещениях образовательных учреждений

- •Величина светового потока люминесцентных ламп

- •Величина светового потока ламп накаливания

- •Нормы первичных средств пожаротушения

4. Краткие теоретические сведения

4.1. Виды пыли и её воздействия на организм человека

Пыль – это мельчайшие частицы вещества, образующиеся в результате измельчения твердых материалов. По химическому составу пыль бывает органическая, неорганическая и смешанная.

Действие пыли на организм человека зависит от её физико-химических свойств, дисперсности пылинок и их формы (округлая или игольчатая), твердости, остроты их краёв и концентрации, а также от наличия в ней микроорганизмов (микробов, бактерий, грибков и т.д.).

Важное значение имеют размеры (дисперсность) пылевых частиц, которые определяют её способность удерживаться в воздухе или выпадать из него. Каждая взвешенная в воздухе частица подвергается воздействию силы тяжести и силы трения с воздухом при её падении. Более мелкие пылинки оседают во много раз медленнее, чем крупные.

Наиболее опасны, с точки зрения проникновения в лёгкие, пылинки размером до 5 мкм, так как альвеолярные (дыхательные) каналы у людей имеют диаметры 4-5 мкм. Пылинки размером более 5 мкм способны задерживаться в верхних дыхательных путях и бронхах.

Пыль способна вызывать ряд заболеваний кожи, слизистых оболочек и внутренних органов человека, в том числе глаз (конъюктивит), бронхиальную астму, бронхит, катар верхних дыхательных путей и т.п. Длительная работа в запылённом воздухе с концентрацией пыли выше допустимой вызывает хронические заболевания лёгких - пневмокониоз, силикоз, туберкулёз, которые ограничивают дыхательную поверхность лёгких и нарушают функционирование всего организма.

Таблица 1

№ п/п |

Наименование пыли |

Предельно допустимая концентрация, мг/м3 |

1 |

Пыль гранита |

2 |

2 |

Пыль асбестовая |

2 |

3 |

Пыль стеклянного волокна |

3 |

4 |

Пыль цемента, искусственных абразивов |

5 |

5 |

Пыль угольная |

4 |

6 |

Пыль льняная, хлопчатобумажная, мучная, зерновая, древесная, шерстяная |

2 |

7 |

Пыль прочая, не содержащая примесей токсичных веществ (мел, глина, песок) |

10 |

Важное значение при воздействии пыли имеют химический состав и примеси в ней, особенно примеси диоксида кремния (SiO2).

Токсические пыли наиболее опасны для людей, так как при попадании в организм могут разлагаться и вызывать острое отравление или тяжелые хронические заболевания. Некоторые виды пыли, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе помещений, взрывоопасны (например, угольная и другие), а при оседании - пожароопасны.

4.2. Методы и приборы для измерения концентрации пыли

Концентрацию пыли можно измерять без отбора пробы запылённого газа и с её отбором. В последнем случае обычно нужно получать осадок пыли (для ряда приборов наличие такого осадка не требуется).

Пылемеры – это приборы для определения концентрации и (или) дисперсного состава, то есть распределения по размерам (в основном в интервале от менее 1 мкм до нескольких десятков мкм), твердых частиц, взвешенных в атмосферном воздухе или в промышленных газах непосредственно на месте замера. В зависимости от метода, заложенного в основу измерений концентрации пыли, пылемеры подразделяют

на оптические, радиоизотопные, электрометрические и акустические.

В конструкциях пылемеров предусмотрены такие методы определения концентрации частиц в воздухе рабочей зоны: фильтрация, седиментация, преципитация, оптический и фотометрический методы.

Фильтрационные приборы состоят из аспиратора (эжектор, микронасос и т. д.), расходомера и фильтра. Приборы седиментационного типа включают стеклянную пластинку, покрытую клейким веществом, на которой оседают и накапливаются пылевые частицы. В приборах, основанных на принципе центробежного отбора проб, используется кинетическая энергия частиц, находящихся во взвешенном состоянии в потоке воздуха, создаваемого эжектором либо насосом. Обычно эти приборы включают микроциклон, центробежный фильтр, микродвигатель и регулятор напряжения. Источником энергии служат батарейные аккумуляторы. В электростатических пылеуловителях взвешенные частицы пыли под воздействием создаваемого электрического поля приобретают электрический заряд и оседают на аноде или катоде, где накапливаются и откуда берутся на анализ под микроскопом (размер частиц достигает 0,1 мкм). В них обеспечивается улавливание частиц пыли, проходящих через тепловое поле, создаваемое прибором. Конструктивными элементами, как правило, являются микропроцессор, система цифровой регистрации количества просасываемого воздуха и облегченная схема определения дисперсного состава частиц пыли.

Для большинства пылемеров характерна погрешность измерений до 20 %. Наименьшей погрешностью обладают радиоактивные пылемеры, а также фотоэлектрические счетчики, а наибольшей – массово применяемые ручные пылемеры. Обычно используют ручные или автоматические пылемеры периодического или непрерывного действия, в которых пробу запылённого газа отбирают через специальную трубку. При весовом методе фиксированный объем пробы просасывают через фильтр из тонковолокнистых материалов (стеклянных, синтетических или минеральных) или из фильтровальной бумаги и по его привесу находят массу выделенной из газа пыли. Концентрацию пыли определяют по отношению массы пыли к данному объему газа.

К массовым пылемерам относят и радиоизотопные приборы для автоматического измерения концентрации пыли по приросту массы осадка на фильтре. Их действие основано на пропускании b- или g-излучения через предварительно запылённый фильтр и нахождении степени поглощения этого излучения. Их непрерывная работа достигается применением движущихся ленточных стекловолокнистых фильтров.

В фотометрических (оптических) пылемерах, используемых в основном для анализа атмосферного воздуха, массу пыли оценивают по интенсивности света, рассеянного (поглощенного) осадком на фильтре (обычно ленточном). Для контроля концентраций промышленных пылей чаще всего применяют оптические пылемеры, действие которых основано на поглощении или рассеянии светового пучка, пропущенного через слой запылённого газа в газоходе. В первом случае луч света от источника проходит через газовый поток и, будучи ослабленным за счет поглощения частицами пыли, попадает на один из двух фотоприёмников. Одновременно на другой фотоприёмник падает луч сравнения. При мостиковой схеме соединения обоих фотоприёмников возникает сигнал рассогласования, который является функцией степени поглощения пучка света и, следовательно, площади поверхности частиц пыли в потоке. Отличие пылемеров, измеряющих общее рассеяние света запылённым газовым потоком, состоит в том, что на фотоприемник поступают световые импульсы, рассеянные отдельными частицами пыли. Оптические пылемеры – это автоматические приборы, требующие калибровки для каждого вида пыли, так как их показания зависят от её дисперсного состава и оптических свойств.

Применение инфракрасного излучения позволяет снизить нижний

предел измерений таких пылемеров с 30-50 мг/м3 до 10 мг/м3.

Есть довольно много автоматических пылемеров (контактно-электрические, индукционные, емкостные), в которых непрерывно отбираемую пробу газа анализируют без получения пылевого осадка.

Наиболее просты контактно-электрические пылемеры, действие которых основано на приобретении частицами пыли при трении о внутреннюю поверхность трубки (обычно пластмассовой) электрического заряда (его величина пропорциональна площади поверхности частиц). Их недостаток - зависимость концентрации пыли не только от

распределения частиц по размерам, но и от их электрических свойств.

В индукционных пылемерах заранее заряженные частицы пыли пропускают через измерительную камеру со специальным электродом, на котором индуцируется заряд, служащий мерой общего заряда частиц, определяемого площадью их поверхности и, значит, мерой концентрации при условии постоянства дисперсного состава пыли.

В ёмкостных пылемерах запылённый воздух просасывают через трубку, внутри которой установлено устройство в виде двух пластин, между которыми помещена сетка, находящаяся под напряжением. Устройство включено в контур генератора, частота колебаний которого f изменяется по мере осаждения частиц на сетке. Поэтому изменение f является мерой массы осаждённой пыли.

Для измерения низких (до нескольких мг/м3) концентраций пыли, присутствующей в основном в атмосферном воздухе, применяют фотоэлектрические счетчики, в которых запылённый воздух пропускают через освещённую зону (до нескольких мм3) и с помощью фотоумножителя регистрируют световые импульсы, рассеянные отдельными частицами под углами до 90°. Эти импульсы преобразуются в импульсы напряжения, которые посредством электронной схемы сортируются по амплитудам на несколько диапазонов в соответствии с размерами частиц. Благодаря такой сортировке в этих пылемерах с рассеянием под малыми углами (несколько градусов) снижается влияние различных факторов на показания счётчика, который без специальной калибровки одновременно определяет концентрацию и размеры частиц (в интервале от 0,3 до 20 мкм). При концентрациях пыли более нескольких мг/м3 запылённый воздух предварительно разбавляют чистым. Одно из актуальных направлений развития таких счетчиков - объединение их с микропроцессорной системой, позволяющей полностью автоматизиро-вать счет частиц при одновременном определении их размеров, пове-рочную калибровку приборов и выдачу данных в компактном виде (на цифровом печатающем устройстве или на магнитном носителе).

В данной лабораторной работе определяется концентрация пыли в воздухе весовым методом на имитационной установке ОТ-1 (рис. 1).

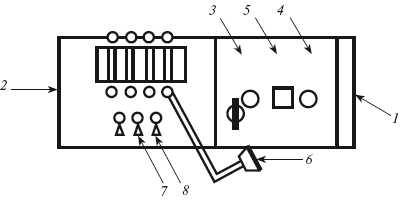

Рис. 1. Схема имитационной установки ОТ-1: 1 – пылевая камера; 2 – приборный отсек; 3 – бункер-дозатор; 4 – отверстие для отбора пробы; 5 – окно для визуальной оценки запылённости; 6 – аллонж (воронка с фильтром); 7, 8 – ручки управления

Данная установка ОТ-1 состоит из пылевой камеры, в которой моделируется запылённое производственное помещение, и приборного отсека 2, в котором находятся: электроаспиратор, реометры, ручки управления, двигатель вентилятора и аллонж (воронка с фильтром).

Устройство пылевой камеры следующее. В передней открывающейся дверце камеры имеется два отверстия: бункер-дозатор, в который засыпается исследуемая пыль, и отверстие для отбора пробы, а также окно для визуальной оценки запылённости. Внутри камеры имеется вентилятор для перемешивания пыли, поданной из дозатора с воздухом. Здесь же расположено оптическое световое устройство, позволяющее визуально (зрительно) определять наличие пыли в камере.