- •3.9. Лабораторная работа

- •1. Теоретические сведения

- •1.1. Управляемые источника света. Светодиоды

- •1.2. Структура светодиодов

- •1.3. Общие сведения об обозначении светодиодов

- •1.4. Особенности работы фотодиодов

- •1.4. Особенности лабораторной установки

- •2. Подготовка к работе

- •3. Измерения и обработка результатов.

- •4. Отчетные материалы

1.4. Особенности работы фотодиодов

Фотодиод (ФД) – полупроводниковый диод, прямой и обратный ток которого зависят от освещенности. ФД представляет собой диод с открытым для облучения световым потоком областей полупроводника, примыкающих к p-n-переходу.

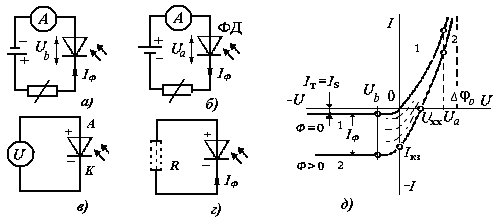

Схемы включения ФД, его УГО и вольтамперные характеристики приведены на рис. 3.12.

Фотодиод может работать как с внешним источником питания (рис. 3.12, а, б) режим фотопреобразователя, так и без внешнего источника питания (в, г) режим фотогенератора (режим фотоэлемента).

Режим фотопреобразователя при обратном включении

Допустим, что в схеме, представленной на рис. 3.12, а, мы приложили обратное напряжение к фотодиоду, не освещая его, и снимаем вольтамперную характеристику (рис. 3.12, д, III квадрант, кривая 1). При обратном смещении в цепи протекает тепловой ток Is, в данном случае называемый темновым Iт, который весьма мал и может приниматься равным нулю.

Зафиксируем обратное напряжение Ub. Облучим фотодиод активным световым потоком Ф (лм), с частотой волны большей, чем значение кр так называемой красной границы внутреннего фотоэффекта. Это означает, что энергия Екв > hкр квантов света, попадающих на поверхность и затем диффундирующих в объем материала (р- и n-области), достаточна для генерации в полупроводнике дополнительных носителей заряда с концентрациями p и n.

Рис. 3.12. Схемы включения фотодиода (а-г) и его ВАХ (д)

Рассмотрим, например, n-область фотодиода, в которой за счет фотогенерации образуются неравновесные дырки p и электроны n. Заметим, что в n-области столь много основных носителей заряда электронов, что концентрацией дополнительных электронов можно пренебречь. Но концентрация дополнительных дырок p велика по сравнению с концентрацией дырок pn, как неосновных носителей. Именно поэтому нас будет интересовать поведение именно дополнительных дырок p в n-области, а также дополнительных электронов n в p-области.

Концентрация дополнительных дырок p в n-области растет в результате облучения фотонами и непрерывной генерации. Эти дырки за счет диффузии подходят к p-n-переходу, подхватываются внутренним полем и накапливаются вблизи левой границы перехода. Аналогично, из p-области, через переход переходят дополнительные электроны (идут вправо) и накапливаются вблизи правой границы перехода. По мере облучения заряд носителей, перешедших через переход (+ дырок слева, электронов справа) возрастает и достигает равновесного состояния.

Обратим внимание, что возникшие потоки неосновных носителей увеличивают дрейфовую составляющую тока обратно смещенного p-n-перехода, и в данном режиме суммарный обратный дрейфовый ток Iф(Ф) фотодиода возрастает и становится много больше, чем темновой ток: Iф > Iт.

Фототоком называется разность токов

I = Iф Iт = Iф, (5)

фактически равная Iф.

Фототок пропорционален величине светового потока Ф, так, что:

Iф = SiФ, (6)

где Si интегральная чувствительность.

Естественно, что увеличение светового потока Ф вызывает возрастание фототока I Iф (рис. 3.12, д, III квадрант, кривая 2). Поэтому при фиксированном напряжении по мере увеличения светового потока Ф вольтамперная характеристика освещенного фотодиода смещается вниз.

Режим фотопреобразователя при прямом смещении

Допустим, что в схеме, представленной на рис. 3.12, б, мы приложили прямое напряжение к фотодиоду, не освещая его, и снимаем вольтамперную характеристику (рис. 3.12, д, I квадрант, кривая 1).

При прямом смещении ВАХ неосвещенного фотодиода идентична вольтамперной характеристике обычного диода. Данный режим идентичен рассмотренному выше режиму фотопреобразователя, однако, теперь к фотодиоду подключается источник с полярностью, указанной на рис. 3.12, б, так что p-n-переход смещен в прямом направлении. Анализируемому режиму работы фотоэлемента соответствуют части вольтамперных характеристик, расположенных в I квадранте (рис. 3.12, д). Если облучение отсутствует, то увеличение внешнего напряжения U вызывает увеличение прямого тока Iа за счет диффузионного потока основных носителей, аналогично обычному диоду (кривая 1, I квадрант).

Зафиксируем прямое напряжение Uа (рис.3.12, д). При облучении в результате увеличения концентрации неосновных носителей, двигающихся за счет дрейфа встречно диффузионному потоку основных носителей, прямой ток фотодиода уменьшается, и вольтамперная характеристика смещается вниз.

Очевидно, что при подключении к фотодиоду внешнего прямого напряжения ток фотодиода определяется выражением

I(U, Ф) = Is(eU/т – 1) – Iф = Iдиф – (Is + Iф). (7)

Обратим внимание, что при освещении во всех квадрантах ВАХ фотодиода смещаются вниз, но по разным причинам.

Режим фотогенератора

Фотоэлементом называется полупроводниковый прибор с выпрямляющим р-n-переходом, предназначенный для непосредственного преобразования световой энергии в электрическую.

В данном случае в схеме (рис. 3.12, в, г) отсутствует внешний источник питания. Фотодиод как фотоэлемент может работать в двух режимах: холостого хода ХХ (в) и короткого замыкания КЗ (г).

В режиме холостого хода (рис. 3.12, в) ток через фотодиод отсутствует (внешний источник и нагрузка не подключены). Если облучение отсутствует, то на контактах фотодиода напряжение, естественно, равно нулю Uф = 0.

По мере облучения фотодиода заряд носителей, перешедших через переход (+ дырок слева, электронов справа), возрастает. За счет этих зарядов образуется дополнительная разность потенциалов между границами p-n-перехода – возникает фото-ЭДС (+ в р-области). Другими словами, в режиме ХХ (при I = 0) при освещении на границах p-n-перехода появляется заряд, а, значит, на контактах А и К облучаемого фотодиода появляется ЭДС, называемая фото-ЭДС (полярность указана на рис. 3.12, в).

По мере увеличения светового потока Ф и накопления указанного заряда, напряжение холостого хода Uхх, отмечаемое на правой части оси абсцисс (рис. 3. 12, д), возрастает. Другими словами, точки пересечения ВАХ с осью напряжения U (при токе ФД, равном нулю) соответствуют значениям фото-ЭДС или напряжения холостого хода при различных световых потоках Ф.

Фото-ЭДС, равная напряжению Uхх(Ф), не может превышать контактной разности потенциалов 0: для кремниевых фотодиодов максимальное напряжение Uхх не превышает 0,7 В.

В режиме короткого замыкания (рис 3.12, г) контакты фотодиода замыкаются накоротко. В отличие от предыдущего случая, через диод идет ток, так что значениям токов короткого замыкания при различных уровнях освещенности соответствуют точки пересечения ВАХ с нижней осью токов (ось ординат) (рис. 3.12, д).

Заметим, что в режиме короткого замыкания напряжение между контактами А и К фотодиода равно нулю, но ток в диоде равен фототоку, т.е. I = Iф = SiФ. Таким образом, в режиме короткого замыкания соблюдается прямая пропорциональность между током в диоде и световым потоком. Такая пропорциональность достаточно хорошо соблюдается в пределах 6-7 порядков. Ток короткого замыкания у кремниевых фотоэлементов при средней освещенности солнечным светом равен 20-25 мА/см2.

Поскольку, обычно в режиме работы фотоэлемента фотодиод подключается к произвольной нагрузке (резистор сопротивлением 0 < R < обозначен пунктиром на рис. 3.12, г), то, очевидно, что реальные случаи включения фотоэлемента описываются ВАХ, лежащими в IY квадранте (рис. 2.16, д, обозначены пунктиром). С учетом этих вольтамперных характеристик при различных освещенностях можно выбрать оптимальный режим работы фотоэлемента, и таким образом определить оптимальное сопротивление нагрузки, при котором в нагрузке будет выделяться наибольшая мощность.

Фотодиоды находят применение как приемники оптического излучения (фотоприемники), элементы солнечных батарей и т.п.

К основным характеристикам фотодиодов можно отнести: диапазон длин волн активного излучения; интегральную чувствительность Si, темновой ток Iт и постоянную времени .

Обозначение фотодиода состоит из букв ФД и порядкового номера разработки. Например, фотодиод ФД24К имеет интегральную чувствительность Si = 0,5 мкА/лк и темновой ток 1 мкА. В связи со сравнительно небольшим уровнем выходного сигнала фотодиоды обычно работают с усилителем. Усилитель может быть внешним или расположенным в одном корпусе вместе с фотоприемником.