- •Введение

- •Классификация, каскады и структурная схема радиопередатчиков

- •2.1. Классификация радиопередающих устройств

- •2.2. Каскады и блоки радиопередающих устройств

- •2.3. Структурная схема радиопередатчика

- •Основные параметры радиопередатчиков и проблема электромагнитной совместимости

- •3.1. Параметры радиопередатчика

- •1. Генераторы с внешним возбуждением

- •1.1Общие сведения

- •1.2Принцип действия генератора с внешним возбуждением гвв

- •1.3. Режим колебаний первого рода

- •1.5. Режим колебаний второго рода

- •1.6. Разложение импульсов анодного тока на составляющие

- •1.7. Физические процессы в генераторе с внешним возбуждением при работе его в режиме колебаний второго рода

- •1.12. Двухтактная схема генератора с внешним возбуждением

- •Глава 2. Транзисторные генераторы с внешним возбуждением

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Режимы работы транзисторных генераторов

- •Транзисторный генератор с внешним возбуждением по схеме с общей базой

- •Особенности работы транзисторного генератора с внешним возбуждением на высоких частотах

- •2.6. Транзисторный генератор в ключевом режиме

- •2.7. Транзисторный генератор с внешним возбуждением в ключевом режиме с резонансной нагрузкой

- •2.8. Схемы питания транзисторных генераторов

- •2.9. Умножители частоты

- •2.11. Схемы выходных каскадов радиопередатчиков

- •Глава 3. Автогенераторы

- •3.1. Принцип самовозбуждения

- •3.2. Принцип работы автогенератора. Условия самовозбуждения

- •3.3. Трехточечные схемы автогенераторов

- •3.5. Автогенераторы на туннельных диодах

- •3.6. Автогенераторы на лавинно-пролетных диодах

- •3.7. Генераторы ультракоротких волн

- •3.8. Квантовые генераторы

- •Глава 4. Стабилизация частоты передатчиков

- •4.1. Общие сведения

- •4.3. Кварцевые резонаторы

- •4.4. Кварцевые автогенераторы

- •Глава 5. Устойчивость работы усилителя радиочастоты

- •5.1.Общие сведения

- •5.2.Причины возникновения паразитных колебаний

- •5.3. Способы уменьшения влияния проходной емкости в ламповых усилителях

- •5.4. Устойчивость работы транзисторных усилителей

- •Глава 6. Управление колебаниями

- •6.1.Общие сведения

- •6.2.Амплитудная модуляция

- •Базовая модуляция

- •6.3. Частотная и фазовая модуляции

- •Глава 7. Испытания радиопередающих устройств

- •7.1. Общая проверка передатчиков

- •7.2. Контроль основных параметров и характеристик передатчиков

- •7.3. Контроль основных параметров возбудителей

Основные параметры радиопередатчиков и проблема электромагнитной совместимости

3.1. Параметры радиопередатчика

К основным параметрам радиопередатчика, характеризующим его технические показатели, относятся:

диапазон частот несущих колебанийfx ...fN\

число частот N внутри этого диапазона. В самом простом случае радиопередатчик может быть одночастотным и тогда N = 1;

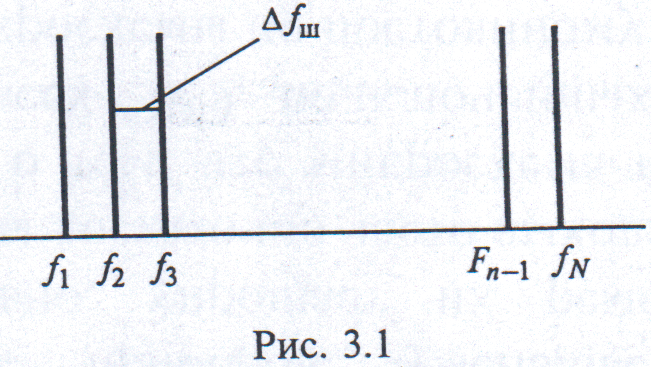

шаг сетки рабочих частот ∆fш в заданном диапазоне, определяемый согласно выражению

∆fш= (fN – f1)/( N-1)

где N>2.

Радиопередатчик может работать на любой из фиксированных частот внутри диапазона f1...fN (рис. 3.1). Например, радиопередатчик системы УКВ самолетной радиосвязи работает в диапазоне частот 118... 136 МГц при шаге ∆fш = 25 кГц, общее число частот согласно (3.1) N=712.

Недопустимо излучение радиопередатчика не только вне закрепленного за ним диапазона частот f1...fN, но и на частоте, отличной от фиксированной сетки частот, например между частотами f2 и f3;

нестабильность частоты несущих колебаний. Различают абсолютную и относительную нестабильность частоты, долговременную и кратковременную.

Абсолютной нестабильностью частоты называется отклонение частоты /излучаемого радиопередатчиком сигнала от номинального значения частоты /ном. Например, /ном = 120 МГц, а фактически радиопередатчик излучает сиг- нал с частотой/= 119,9994 МГц. Следовательно, абсолютная нестабильность частоты

∆fн ест

=

fном

–

f

=

120-119,9994МГц=0,0006МГц =0,6кГц

ест

=

fном

–

f

=

120-119,9994МГц=0,0006МГц =0,6кГц

Относительной нестабильностью частоты называется отношение абсолютной нестабильности частоты к ее номинальному значению:

∆f = ∆fнест / fном (3.2)

Согласно (3.2) в рассмотренном примере относительная нестабильность

∆f = 0,0006/120 = 0,000005 = 5-10-6.

В современных радиопередатчиках относительная нестабильность частоты обычно не превышает (2...3)-10-6. Но в некоторых случаях, например системах радионавигации, к этому параметру предъявляются еше более жесткие требования: в них следует иметь Д/< 10"9.

Определение долговременной и кратковременной нестабильности частоты рассмотрено в гл. 10;

выделенная полоса частот излучения ∆fвыд. колебаний радиопередатчик излучает сигнал

и = U0cos(2πf0 +φ0),

где fо — частота несущих колебаний.

Спектр такого колебания имеет одну составляющую (рис. 3.2, а). При любом виде модуляции — амплитудной, частотной, фазовой и импульсной — спектр сигнала становится или линейчатым (рис. 3.2, б), или сплошным (рис. 3.2, в), занимая определенную полосу частот ∆ fcn.

Для этого спектра выделяется определенная полоса частот ∆ f ВЬ1Д. При этом следует соблюдать неравенство ∆fсп < ∆fвьш, т.е. спектр сигнала должен укладываться в выделенную для него полосу. В противном случае излучения одного радиопередатчика могут мешать другим радиопередатчикам, проникая в выделенные для них полосы излучения. Данная проблема более подробно обсуждается в подразд. 3.2;

Рис.

3.3

Рис.

3.3

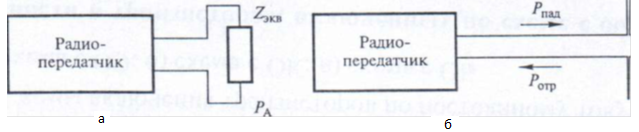

выходная мощность несущих колебаний РА — активная мощность, поступающая из радиопередатчика в антенну. Антенна имеет входное комплексное сопротивление ZA = RA + jXA. Поэтому при измерении выходной мощности радиопередатчика антенна может быть заменена эквивалентным сопротивлением Zэкв = ZA. Мощность, рассеиваемая в активной составляющей сопротивления RA, и есть выходная мощность радиопередатчика РА, излучаемая антенной (рис. 3.3, а).

Мощность РА можно определить и вторым способом при непосредственном подключении радиопередатчика к антенне. По связывающему их фидеру распространяются две волны: в прямом направлении — падающая, в обратном — отраженная от антенны (рис. 3.3, б). При этом мощность радиопередатчика

РА = Рпад – Ротр, (3.3)

где Рпад — мощность падающей волны; Ротр — мощность отраженной волны;

суммарная мощность, потребляемая радиопередатчиком от источника или блока питания по всем цепям, Р0общ,

коэффициент полезного действия, или промышленный КПД, определяемый как отношение выходной мощности радиопередатчика к потребляемой:

ƞ = РА / Р0общ -

Вид модуляции и определяющие его параметры. При амплитудной модуляции таким параметром является коэффициент модуляции т≤1, при частотной — девиация частоты ∆fдев, при фазовой — девиация фазы ∆φ дев, при импульсной — длительность импульса τ и период их повторения Т.

П араметры

передаваемого сообщения. Таким сообщением

может быть речевая, факсимильная,

телевизионная, телеметрическая и другая

разнообразная информация, в том числе

и считываемая с компьютера. Сообщение

может передаваться в форме аналогового

(рис. 3.4,

а)

или цифрового сигнала (рис. 3.4.

б).

При аналоговом сообщении Рис. 3.4

араметры

передаваемого сообщения. Таким сообщением

может быть речевая, факсимильная,

телевизионная, телеметрическая и другая

разнообразная информация, в том числе

и считываемая с компьютера. Сообщение

может передаваться в форме аналогового

(рис. 3.4,

а)

или цифрового сигнала (рис. 3.4.

б).

При аналоговом сообщении Рис. 3.4

основным характеризующим его параметром является полоса частот спектра сигнала, при цифровом — число бит в секунду (битом называется единица цифровой информации, при двоичном коде это 1 или 0).

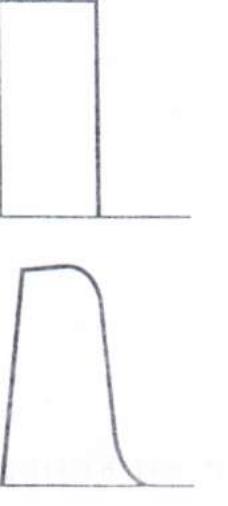

Параметры, характеризующие допустимые искажения передаваемого сообщения. В результате процесса модуляции, т.е. наложения на несущие колебания исходного сообщения, последнее претерпевает некоторые изменения или, иначе говоря, искажается. В каждом конкретном случае устанавливается вид и норма на эти искажения. Например, при передаче сообщения в виде синусоидального сигнала таким параметром является коэффициент нелинейных искажений, определяющий появление в исходном сигнале 2, 3-й и последующих гармоник. При передаче импульсных сигналов искажения можно характеризовать по изменению формы сигнала — допустимой длительности фронта (рис. 3.5).

П обочные

излучения радиопередатчика. В идеальном

случае радиопередатчик должен

излучать только сигнал на частоте

несущей, и его спектр должен укладываться

в выделенную полосу частот (рис. 3.6,

а).

Однако по нескольким причинам, основной

из которых является нелинейный

характер процессов, протекающих в

каскадах радиопередатчика, в спектре

излучаемого им сигнала появляются

побочные составляющие (рис. 3.6, б).

обочные

излучения радиопередатчика. В идеальном

случае радиопередатчик должен

излучать только сигнал на частоте

несущей, и его спектр должен укладываться

в выделенную полосу частот (рис. 3.6,

а).

Однако по нескольким причинам, основной

из которых является нелинейный

характер процессов, протекающих в

каскадах радиопередатчика, в спектре

излучаемого им сигнала появляются

побочные составляющие (рис. 3.6, б).

Побочные излучения, лежащие за пределами, но вблизи выделенной полосы частот, называются внеполосными. Кроме них радиопередатчик может излучать гармоники — сигналы с частотой 2fо, 3fо и т.д., а также субгармоники — сигналы с более низкой частотой fо/n. Кроме того, возможно излучение так называемых «паразитных» колебаний, причиной возникновения которых является самовозбуждение в усилительных каскадах радиопередатчика. Возникновение «паразитных» колебаний должно быть практически исключено.

Поскольку полностью исключить побочные излучения нельзя, особенно в мощных