- •Земноводные – необычные животные

- •I. Вступительное слово учителя

- •II. Изучение нового материала

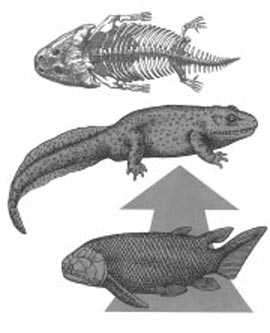

- •1. Земноводные – первые наземные животные

- •2. Среда обитания и особенности строения земноводных

- •3. Достижения земноводных

- •4. Земноводные – объект интереса биоников

- •5. Лягушки – объект научно-экспериментальной биологии и медицины

- •6. Заключение

- •III. Закрепление

- •Приложение 1 Информационный лист

- •Приложение 3 Программированное задание

- •Приложение 4 «Достижения» земноводных

- •Приложение 5 История открытия «животного электричества»

- •Попурри о земноводных «Взрослое дитя, играющее в воде»

- •Аксолотль

- •Аксолотль

- •Лягушка-бык

- •Взрослая лягушка-бык

- •Оборудование

- •Модуль 1. Организация начала занятия (1 мин)

- •Модуль 2. Постановка задачи (5 мин)

- •Модуль 3. Усвоение нового материала (55 мин)

- •Внутреннее строение лягушки Урок–работа в группах (8-й класс)

- •I. Проверка знаний

- •II. Изучение нового материала

- •III. Закрепление знаний

- •IV. Заключительная часть

Приложение 4 «Достижения» земноводных

Земноводные первыми из позвоночных научились дышать с помощью легких и, «вдохнули полной грудью» живительный воздух нашей планеты (правда, в процессе дыхания у амфибий участвует и кожа).

Для более эффективного использования нового органа дыхания земноводные обзавелись вторым кругом кровообращения, а в сердце появилась дополнительная перегородка – оно стало трехкамерным. Четырехкамерное сердце амфибиям и не нужно – ведь кровь, поступающая в сердце из подкожных сосудов, также богата кислородом. Но при этом система кровообращения у лягушки устроена так, что самый важный орган тела – головной мозг – снабжается почти чистой артериальной кровью.

Амфибии первыми встали на ноги. До этого на Земле ни у кого из позвоночных просто не было ног. Ноги земноводных имеют суставы и закреплены в теле с помощью поясов конечностей.

Земноводные научились поворачивать голову – у них есть шейный отдел позвоночника, правда, состоящий из одного позвонка.

Они первыми начали мигать – чтобы защитить глаза от повреждения и высыхания у них появились подвижные веки.

Лягушки – первые «слюнтяи» планеты. Чтобы на суше можно было легко глотать сухую добычу, потребовалась смазка – слюна. Однако она не содержит пищеварительных ферментов.

Чтобы лучше слышать в воздушной среде, у амфибий появился новый орган – среднее ухо, закрытое гибкой мембраной (барабанной перепонкой) и снабженное специальными косточками для усиления и передачи возникающих колебаний.

Приложение 5 История открытия «животного электричества»

Электрические явления в животных организмах известны давно. Еще в 1776 г. они были описаны у электрического ската. Началом же экспериментального изучения электрических явлений в животных тканях следует считать опыты итальянского врача Луиджи Гальвани (1791 г.). В опытах он использовал препараты задних лапок лягушки, соединенных с позвоночником. Подвешивая эти препараты на медном крючке к железным перилам балкона, он обратил внимание, что, когда конечности лягушки раскачивались ветром, их мышцы сокращались при каждом прикосновении к перилам. На основании этого Гальвани пришел к выводу, что подергивания лапок были вызваны «животным электричеством», зарождающимся в спинном мозге лягушки и передаваемым по металлическим проводникам (крючку и перилам балкона) к мышцам конечностей. Против этого положения Гальвани о «животном электричестве» выступил физик Александро Вольта. В 1792 г. Вольта повторил опыты Гальвани и установил, что описанные Гальвани явления нельзя считать «животным электричеством». В опыте Гальвани источником тока служил не спинной мозг лягушки, а цепь, образованная из разнородных металлов – меди и железа. Вольта был нрав. Первый опыт Гальвани не доказывал наличия «животного электричества», но эти исследования привлекли внимание ученых к изучению электрических явлений в живых организмах. В ответ на возражение Вольта Гальвани произвел второй опыт, уже без участия металлов. Конец седалищного нерва он набрасывал стеклянным крючком на мышцу конечности лягушки, при этом также наблюдалось сокращение этой мышцы.

О хвостатых земноводных

Как правило, когда говорят о хвостатых земноводных, вспоминают прежде всего тритонов, огненную саламандру и, может быть, аксолотля. Жители Сибири, возможно, назовут углозуба, хотя часто и его называют тритоном, а еще чаще просто не знают – уж больно неприметно это на самом деле очень широко распространенное земноводное. Между тем, в отряд хвостатых амфибий (Caudata) входят представители 9 различных семейств. Три из них – это саламандровые (Salamandridae), амбистомовые (Ambistomatidae) и углозубовые (Hynobiidae), к которым относятся более или менее известные животные. А вот о других обычно мало кто знает. О нескольких таких экзотических, с точки зрения жителя России, семействах мы и расскажем сегодня.

Семейство скрытожаберники (Cryptobranchidae)

Это семейство включает всего три, а может быть, и два вида земноводных. Зато самых крупных по размеру. И еще, как считается, наиболее примитивных. Область распространения скрытожаберников невелика – Восточный Китай и Япония, восток и центр США. Считается, что такой разорванный ареал сформировался в результате расхождения материков. Но раньше скрытожаберники были распространены значительно шире – их ископаемые остатки находят на территории современного Казахстана, Средней Азии и Европы. Взрослые скрытожаберники имеют несколько уплощенное тело, очень крупную широкую голову и мелкие, широко расставленные глаза без век. Все представители семейства ведут исключительно водный образ жизни. Представитель скрытожаберников – японская исполинская (гигантская) саламандра (Andrias japonicus) — одно из самых крупных земноводных мира, часто достигающее в длину 145–160 см. Некоторые специалисты рассматривают ее в качестве подвида еще более крупной китайской исполинской саламандры (Andrias davidianus), длина тела которой с хвостом достигает 180, а иногда и 200 см, а вес – 70 кг.

Японская исполинская саламандра

Размеры и внешний вид скелета исполинской саламандры из миоценовых отложений Германии настолько поразили воображение венского врача А.Шейхцера, что в 1724 г. он описал их как Homo diluvitestis («человека – свидетеля всемирного потопа»), решив, видимо, что перед ним остатки бедняги, не сумевшего спастись на Ноевом ковчеге. Только Жорж Кювье, знаменитый зоолог рубежа XVII и XVIII вв., отнес этого «человека» к земноводным, а в 1831 г. Холл ископаемые останки гигантской саламандры переименовал в честь Шейхцера в Salamandra scheuchzeri. Представители рода исполинских саламандр имеют сжатый с боков веслообразный хвост и короткие и толстые конечности. Интересная особенность этих животных – кожная складка между конечностями, расположенная только с одной стороны тела. Японская исполинская саламандра распространена в западной части острова Хонсю и на островах Сикоку и Кюсю. Живет она в горных холодных реках и ручьях с быстрым течением, выбирая высоты от 300 до 1000 м над уровнем моря, и проводит день под подмытыми водой берегами, в подводных пещерах или под крупными камнями. Раньше это земноводное можно было встретить и по тенистым долинам, изрезанным реками, по запрудам и озерам в кратерах потухших вулканов. Дыхание у исполинских саламандр в основном кожное, но при недостатке в воде кислорода они по 6–10 раз в час поднимаются к поверхности воды для того, чтобы глотнуть воздуха. Однако и при таком способе основной газообмен происходит не в слабо развитых легких, а через слизистую оболочку рта. Активны исполинские саламандры в сумерки и по ночам. Кормом им служат мелкие рыбы и земноводные, ракообразные и насекомые. Иногда в поисках добычи саламандры могут выползать из воды на сушу, не удаляясь далеко от берега. Размножение исполинских саламандр происходит в августе-сентябре в быстро текущих водоемах, вода которых насыщена кислородом. В прибрежной подводной норе на глубине 1–3 м самка откладывает несколько сотен икринок диаметром 6–7 мм в виде четкообразных шнуров или бус. Самец проявляет заботу о потомстве, оберегая кладку и движениями хвоста создавая вокруг нее постоянный ток свежей воды. При температуре воды в 12–13 °С развитие яиц длится 2–2,5 месяца. Жабры исчезают у личинок, вероятно, через год (по другим сведениям – через два), когда длина их тела достигает 20 см. Мясо исполинских саламандр использовали в пищу. В начале и середине прошлого века китайские и японские врачи советовали применять отварное мясо и бульон из исполинских саламандр как противоинфекционное средство при лечении чахотки и заболеваний органов пищеварения. Однако в связи с редкостью этих животных уже тогда «лекарства» из них стоили огромных денег. В настоящее время японская исполинская саламандра находится под охраной, этот вид включен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). В то же время саламандр вполне успешно разводят на японских фермах. Интересно, что на острове Кунашир и в окрестностях Владивостока не раз рассказывали о находках в горных ручьях животных, по облику напоминающих исполинскую саламандру. Предполагали даже, что на Кунашир этих земноводных могли завезти японцы. Однако подтвердить эти сведения не удалось. Еще один представитель семейства, аллеганский скрытожаберник (Cryptobranchus alleganiensis), встречается в центральных и юго-восточных районах Северной Америки. Размеры его поскромнее – 60–70 см. Это также водное животное, обитающее в быстротекущих реках.

Аллеганский скрытожаберник

Семейство безлегочные саламандры (Plethodontidae)

Это семейство – самое крупное в отряде хвостатых земноводных, оно включает около 270 видов, относящихся к 30 родам. Распространены безлегочные саламандры преимущественно в Северной и в значительно меньшей степени в Южной Америке. Три представителя семейства обитают в Европе. Как свидетельствует название, безлегочные саламандры не имеют легких. Вероятно, их предки – обитатели холодных горных ручьев, вода в которых насыщена кислородом, утратили их в процессе эволюции. И в настоящее время значительное число представителей семейства ведет водный или околоводный образ жизни, хотя во влажных регионах тропиков и субтропиков многие виды вторично перешли к жизни на суше. Однако и они не имеют легких. Газообмен у этих земноводных происходит в основном через кожу (там сосредоточено 93% дыхательных капилляров) и слизистую оболочку рта. В связи с этим число колебаний горла, обеспечивающих поступление свежего воздуха в ротовую полость, достигает у некоторых видов 120–180 раз в минуту. Редукция легких в процессе эволюции привела и к исчезновению подходящих к ним кровеносных сосудов и перегородки между предсердиями. Сердце у безлегочных саламандр двухкамерное. Наиболее примитивные формы безлегочных саламандр постоянно обитают в горных ручьях. У представителей же семейства, перешедших к наземному образу жизни, наблюдается дальнейшее расширение возможных мест обитания – некоторые из них (виды рода Aneides) стали полудревесными формами, другие приспособились жить в гниющей древесине (аппалачская безлегочная саламандра — Plethodon jordani), в норах и просто в почве.

Аппалачская безлегочная саламандра

Яйца наземные безлегочные саламандры откладывают в увлажненные места на поверхности почвы. Самки многих видов охраняют кладку, для некоторых безлегочных саламандр характерно специфическое брачное и оборонительное поведение.

Чернобрюхая безлегочная саламандра (Desmognathus quadromaculatus), обитающая в горах Аппалачи (США), живет в холодных ручьях, часто представляющих собой систему небольших каскадных водопадов. Одной из наиболее интересных ее особенностей является чрезвычайная подвижность и агрессивность. Эта саламандра часто выходит из воды и, передвигаясь в окрестностях водоема, лазает и прыгает по околоводным камням, лесистым каменистым склонам и даже по ветвям кустарников. При опасности она молниеносно бросается к ручью и ныряет, а на дне великолепно маскируется среди подводной листвы. Кладки чернобрюхой саламандры содержат по 15–40 яиц и обычно прикреплены к нижней стороне уплощенных околоводных камней или между ними тонким эластичным тяжем, напоминая колышущуюся в воде связку воздушных шариков.

Двухлинейная ручьевая саламандра (Eurycea bislineata) обитает по увлажненным берегам рек от Южной Канады до Южной Каролины (США). Взрослые животные держатся под упавшими деревьями и камнями, избегая света. При опасности эти саламандры сразу не убегают, а начинают извиваться, периодически выпрямляя тело и отпрыгивая таким образом в сторону.

Двухлинейная ручьевая саламандра

С января по апрель ручьевые саламандры приходят в водоемы для размножения. Брачный обряд у них очень интересен – самец, находясь сверху самки, обвивает основание ее хвоста своим хвостом и нежно царапает ее кожу на затылке выступающими зубами, выпуская секрет подбородочных желез. После этого сперматофор попадает в сперматеку самки. Среди других видов рода Eurycea встречаются такие (например, Eurycea lucifuga), которые живут лишь у входов в известковые пещеры и великолепно приспособились лазать по их стенам, ловко пользуясь своим длинным хвостом. Некоторые ручьевые саламандры (Eurycea tynerensis; Eurycea nana) представляют собой неотенические виды, т.е. на протяжении всей жизни сохраняют ряд личиночных признаков и постоянно обитают в воде.

Тихоокеанская (горная) безлегочная саламандра (Ensantina eschscholtzii) обитает в секвойных и секвойядендроновых лесах США и Канады. Это норный вид, селящийся в норах грызунов или под различными наземными предметами. Тихоокеанская безлегочная саламандра интересна и своим способом защиты от врагов. Она, подобно ящерицам, обладает способностью отбрасывать хвост, но чаще использует его другим образом – на хвосте у нее расположены железы, способные выбрасывать ядовитый секрет. При нападении она, как кошка, выгибает спину, поднимает хвост «трубой» и брызгает на противника этим едким веществом. Подобным же образом эта саламандра охраняет свою кладку, но при опасности может переносить ее в другое место.

Стройная червеобразная (коротконогая) саламандра (Batrachoseps attenuatus) отличается вытянутым телом, длинным хвостом и слабо развитыми конечностями – ее ножки имеют менее 1 см в длину, в то время как общая длина земноводного около 10 см. Основной способ движения этих саламандр напоминает способ передвижения змей – они ползают, изгибаясь всем телом. Живут эти земноводные в норах, которые сами роют во влажной земле или же используют норы других животных. Поселяются они и под камнями, где, свернувшись кольцами, собирается иногда по несколько особей. Таким же способом эта саламандра обвивает кладку, состоящую из 12–20 яиц диаметром около 6 мм, отложенных отдельными икринками или в виде коротких бус в углублениях влажной почвы в период дождей. Яйца имеют двойную оболочку, предохраняющую эмбрион от высыхания. Развитие их длится 2–3 недели. Появляющиеся личинки не имеют даже следов плавника, а их жабры быстро атрофируются – все развитие личинок проходит на суше и в воду они не попадают. Стройная червеобразная саламандра образует несколько подвидов, часть из которых, кроме природных, осваивает и антропогенные биотопы, поселяясь в городах под цементными бордюрами, валяющимися досками и т.д.

Лазающая бесхвостая саламандра

Представители рода лазающих бесхвостых саламандр (Aneides) способны великолепно передвигаться по деревьям, используя сильные конечности и мускулистый хвост. Опираясь на него, они могут даже совершать прыжки на расстояние 16–20 см, что превышает длину их тела. Приспособлением к лазанию у этих земноводных являются также Y-образные (как бы раздвоенные) концевые фаланги пальцев и перепонки между пальцами. Иногда лазающие саламандры поселяются в дуплах и древесных гнездах грызунов, где их может скапливаться около десятка. Питаются эти земноводные насекомыми, моллюсками, червями и пауками, которых находят в трещинах ствола дерева. Иногда в их желудках находили и мелкие древесные грибы, вероятно, проглоченные случайно вместе с добычей. Кладки, состоящие из 12–20 яиц диаметром 5–6 мм, лазающие саламандры откладывают как в рыхлой земле под бревнами, так и в дуплах и на деревьях под отставшей корой. Защищая свои яйца, самки активно нападают на врага, издавая громкий глухой писк.

Итальянская пещерная саламандра (Hydromantes italicus) – один из трех видов безлегочных саламандр, обитающих в Европе. Встречается она от юго-восточной Франции до Центральной Италии и обитает в горах, прячась днем в пещерах, расщелинах и пространствах между камнями. Ночью саламандры выходят на охоту, причем в поисках добычи могут лазать по вертикальным каменным поверхностям. Наиболее интересной чертой этого вида является длинный грибовидный язык, выбрасывающийся на расстояние 2–3 см, как у хамелеона, и схватывающий добычу (различных насекомых) расширяющимся на конце диском-хлопушкой. Процесс выбрасывания языка занимает всего лишь 0,01 с.

Семейство протеи (Proteidae)

Протеи – удивительнейшее семейство хвостатых земноводных, объединяющее всего два рода, представители одного из которых (Necturus) обитают в Северной Америке, а другого (Proteus) — в Южной Европе. Протеи имеют вытянутое тело с двумя парами слаборазвитых конечностей и плавниковой складкой на хвосте. Одним из наиболее интересных признаков является наличие у них трех пар ветвистых жабр, сохраняющихся в течение всей жизни животного. Некоторые специалисты предполагают, что протеи представляют собой неотенических потомков полностью утративших способность к метаморфозу древних саламандр, не сохранившихся до наших дней. К числу других оригинальных черт этих земноводных относятся очень мелкие или скрытые под кожей и незаметные глаза и удлиненные легкие.

Европейский протей (Proteus anguinus) имеет крайне ограниченный ареал и встречается лишь в холодных ручьях и озерах подземных карстовых пещер в приморских районах Югославии (Магдаленские и Адельсбергские пещеры) и в предгорьях Венецианских Альп (в районе Виченца) в Северной Италии, куда его завезли в середине прошлого века. Любопытно, что не раз возникали слухи о похожем на протея существе, живущем в пещерах Крыма и Черноморского побережья Кавказа, но специальные поиски его там успехом не увенчались. Ископаемые остатки протеев (представителей другого, вымершего ныне рода) на Кавказе известны только из периода верхнего миоцена. Всю свою жизнь европейский протей проводит в водоемах пещер, но изредка в период сильных ливней и разливов рек его выносит на поверхность. Местные жители вспоминают тогда средневековые легенды о чудовище («драконе-ольме»), который по временам выползает из земных недр, что является дурным предзнаменованием. Поскольку живет европейский протей почти в кромешной темноте, развитие глаз у него останавливается на ранних стадиях, а потом происходит еще и дополнительная редукция органов зрения. Вместе с тем протей способен воспринимать свет, но не глазами, а всей поверхностью своего розоватого или кремового тела – в его коже обнаружены светочувствительные клетки. Как уже говорилось, у протея есть легкие, но он их практически не использует, лишь изредка хватая воздух с поверхности водоема. Вынутый из воды, протей погибает уже через час, так как легкие его не справляются с дыхательной нагрузкой, а газообмен через кожу и жабры может происходить только в воде. Взрослые европейские протеи достигают длины 30 см. В размножении европейских протеев много неясного – ведь наблюдать за ними в естественных условиях крайне трудно. В неволе самцы имеют свою охраняемую территорию, где откладывают сперматофоры и куда не допускают других самцов. В этих условиях самки обычно живородящи – причем в яйцеводах проходит развитие не только яиц, но и личинок (так называемое лецитотрофное живорождение). Изначально формируется от 12 до 80 яиц, но только два из них начинают развиваться, а остальные образуют единую расплывшуюся желточную массу, которой и питаются две выклюнувшиеся личинки. Но в природе протеи чаще откладывают яйца. Кладку, по одним сведениям, охраняет самец, по другим – самка. Развитие личинок (при откладывании яиц в условиях неволи) длится около трех месяцев. Как узкоареальный вид с сокращающейся численностью (что вызвано загрязнением подземных вод и нерегулируемым выловом для продажи туристам и зоопаркам) европейский протей включен в Красную книгу МСОП.

Американский протей

Американские протеи (род Necturus) встречаются на востоке Северной Америки. Они живут не в пещерах, а в наземных озерах и имеют развитые, хотя и очень маленькие, глаза, более плотное телосложение и коричневатую окраску. Как и у европейского протея, у американских имеется три пары наружных перистых жабр. В длину эти земноводные достигают 45 см.

Семейство амфиумы (Amphiumidae)

Представитель этого семейства – угревидная амфиума (Amphiuma means) – обитает на юго-востоке США от штата Вирджиния до южной оконечности полуострова Флорида и юга Миссисипи. Она имеет длинное – до 1 м – действительно угревидное тело с очень слабо развитыми конечностями, не превышающими 3 см в длину, на которых у разных особей может развиваться от 1 до 3 пальцев. На теле амфиумы по бокам располагаются вертикальные борозды. Это земноводное отличается и оригинальным устройством жаберной системы, которая практически исчезает у взрослых особей, но при этом одна жаберная щель остается не зарастающей всю жизнь. В строении взрослых амфиум находят и другие личиночные черты. Глаза этого животного развиты слабо и покрыты тонким слоем кожи. Живет амфиума в прудах, озерах, канавах, на заболоченных лугах, встречается даже на рисовых полях. Днем она обычно прячется в норах речных раков или закапывается в ил, а по ночам выходит на охоту. Ее основным кормом являются тритоны, головастики, различные водные ракообразные, моллюски, черви и насекомые, реже она нападает на рыб. В холодной воде амфиума дышит в основном кожей, а за счет легочного дыхания поступает всего 5–8% кислорода. Но при повышении температуры доля легочного дыхания возрастает. Яйца амфиума откладывает во влажных местах на суше – часто в норах прибрежных и водных животных, в той их части, которая расположена выше уровня воды. Самка обвивает кладку своим телом и так инкубирует ее в течение примерно 5 месяцев. Появившиеся личинки с хорошо развитыми наружными жабрами уходят в воду и завершают метаморфоз примерно через 3 месяца. Интересно, что ноги у личинок развиты заметно лучше, чем у взрослых. Долгое время считали, что угревидная амфиума – единственный представитель семейства, однако сейчас специалисты выделили в роде Amphiuma еще два близких вида.

ЗООЛОГИЯ |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

Я ИДУ НА УРОК |

|||||||||||||||

|

аучились

дышать с помощью легких, правда,

в дыхании помогает кожа.

Обзавелись

вторым кругом кровообращения.

В сердце появилась перегородка,

оно стало трехкамерным.

Первыми

«встали на ноги» и «изобрели»

суставы.

Научились поворачивать

голову. У них появился шейный

отдел позвоночника, состоящий

всего из одного позвонка.

Первыми

начали мигать – чтобы з

аучились

дышать с помощью легких, правда,

в дыхании помогает кожа.

Обзавелись

вторым кругом кровообращения.

В сердце появилась перегородка,

оно стало трехкамерным.

Первыми

«встали на ноги» и «изобрели»

суставы.

Научились поворачивать

голову. У них появился шейный

отдел позвоночника, состоящий

всего из одного позвонка.

Первыми

начали мигать – чтобы з ащитить

глаза от повреждения и высыхания.

У них появились веки.

Чтобы

земноводным лучше слышать в

воздушной среде, у них появился

новый орган – среднее ухо,

закрытое барабанной

перепонкой.

Амфибии первыми

из наземных позвоночных

обзавелись голосовым

аппаратом.

Земноводные –

первые «слюнтяи» планеты.

ащитить

глаза от повреждения и высыхания.

У них появились веки.

Чтобы

земноводным лучше слышать в

воздушной среде, у них появился

новый орган – среднее ухо,

закрытое барабанной

перепонкой.

Амфибии первыми

из наземных позвоночных

обзавелись голосовым

аппаратом.

Земноводные –

первые «слюнтяи» планеты.