Ренин-ангиотензиновая система:

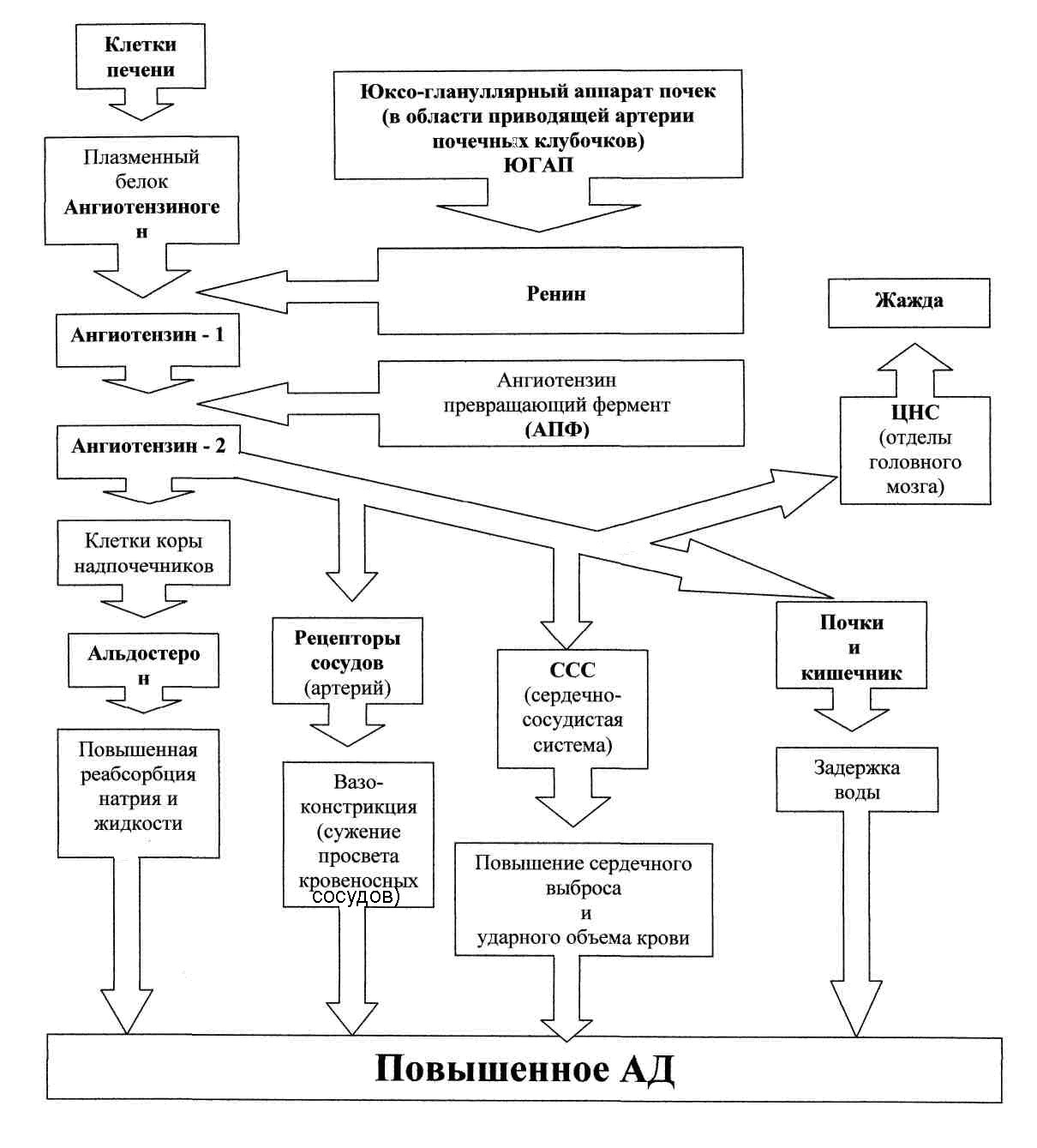

Основным активным соединением этой системы является агиотензин-II, образующийся из ангиотензиногена.

Ангиотензиноген— белок, синтезируемый печенью, находящийся в крови в неактивном состоянии.

Одно из центральных мест в этой системе занимает ренин, синтезируемый в ЮГА.

Назначение ренина проявляется превращением ангиотензиногена в ангиотензин-I.

Юкстагломерулярный аппарат представляет собой специализированные клетки, размещенные в клубочках почек в дистальном отделе приводящей артериолы, плотным пятном расположенные между этой артерией и почечным канальцем.

Выработка ренина регулируется активностью барорицепторов приводящих артериол клубочков и влиянием на плотное пятно концентрации Na Cl в восходящей части петли нефрона.

Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия –заболевание, основным клиническим признаком которого является длительное и стойкое повышение систолического артериального давления выше 139 мм рт. ст., а диастолического- выше 89 мм рт. ст.

Актуальность проблемы артериальной гипертензии для здравоохранения республики Беларусь обусловлена распространенностью патологии и значительными экономическими потерями от осложнений АГ в связи с инвалидизацией (2000 год—15,4 % на 10 тыс. населения) и высокой смертностью (2000 год— 16,2 % на 10 тыс. населения).

Согласно последним эпидисследованиям, практически у каждого 5-го жителя республики в возрасте старше 18 лет отмечается повышенное АД.

Основным стратегическим направлением в борьбе с АГ в настоящее время признана первичная профилактика, направленная на снижение АД во всей популяции, а также организации лечения больных АД с учетом стратификации риска и прогноза развития осложнений.

С целью согласования международных усилий по борьбе с АГ экспертами ВОЗ рекомендовано обсудить новую классификацию АГ, современные подходы к лечению данной патологии.

В РБ в соответствии с вышеизложенными требованиями в 2001 году вышел приказ № 225 «О совершенствовании организации выявления, динамического наблюдения и лечения больных с артериальной гипертензией». В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Международного общества по артериальной гипертензии (МОАГ, 1999), а также Объединенного национального комитета, США (ОНК, 1997), артериальную гипертензию следует диагностировать, если САД и/или ДАД превышают уровень 140/90 мм рт. ст. (среднее значение, полученное в результатах не менее 2-х измерений во время не менее 2-х последовательных визитов к врачу, при условии, что больной не принимает лекарственных средств, повышающих или понижающих АД).

Этиология(факторы риска)

ОСНОВНЫЕ

Пол и возраст;

Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний;

Генетическая предрасположен-ность, (наследственность);

Общий холестерин выше 6,5 ммоль/л;

Вредные привычки;

Ожирение

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Снижение холестерина ЛПВП;

Повышение холестерина ЛПНП;

Повышение уровня фибриногена;

Сахарный диабет;

Малоподвижный образ жизни;

Неумеренное употребление соленых продуктов;

Длительный хронический стресс;

Этнические и географические факторы

Метаболический синдром (синдром «Х» развивается у 1-3% женщин в климатерический период)

Патогенез

Первичная АГ характеризуется:

Снижением адаптационных возможностей ССС;

Нарушением механизмов, регулирующих гемодинамику;

Ускорением динамики сосудистых изменений;

Прогрессирующими осложнениями со стороны «органов-мишеней».

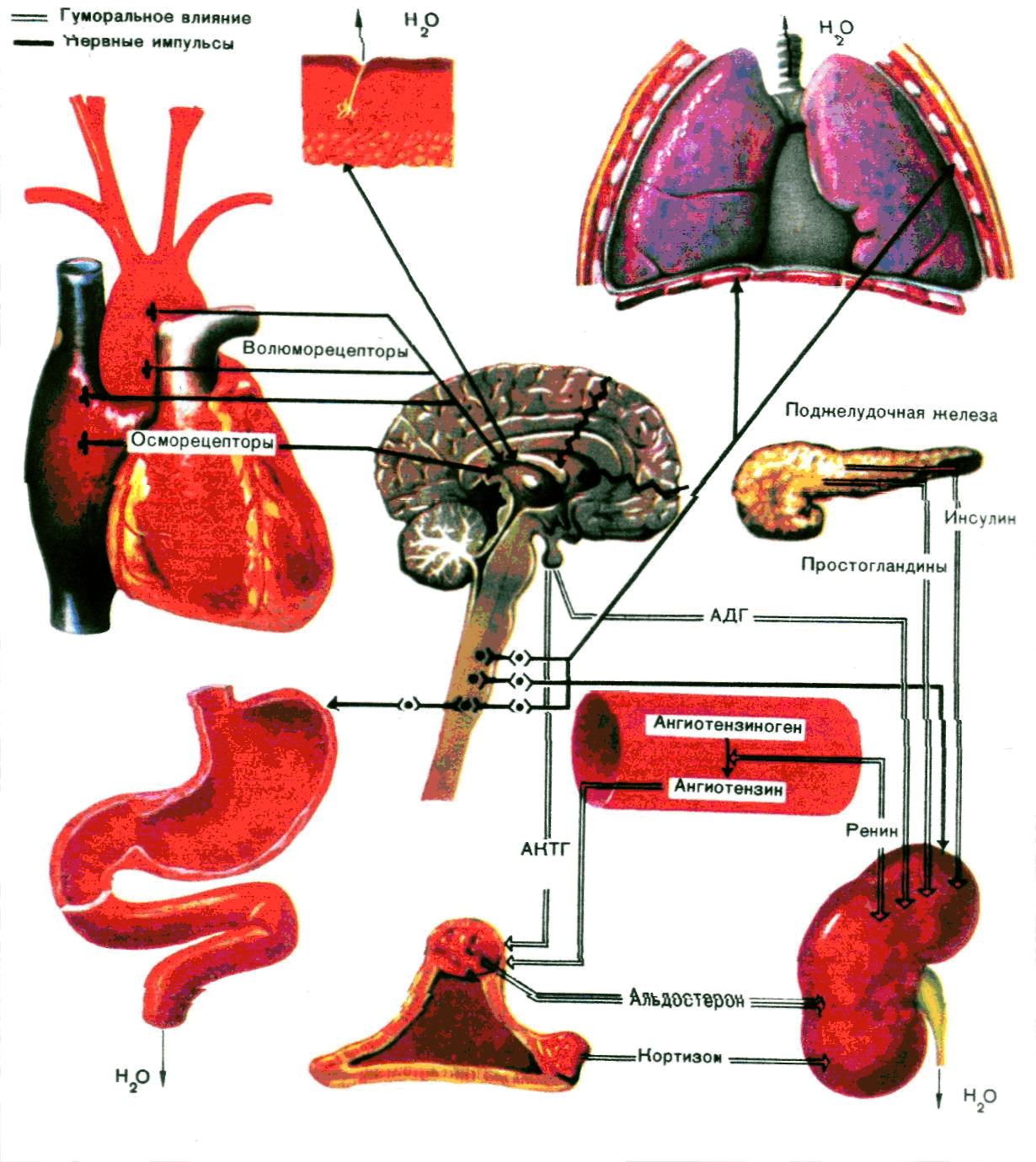

РААС-теория

Нейрогуморальная теория

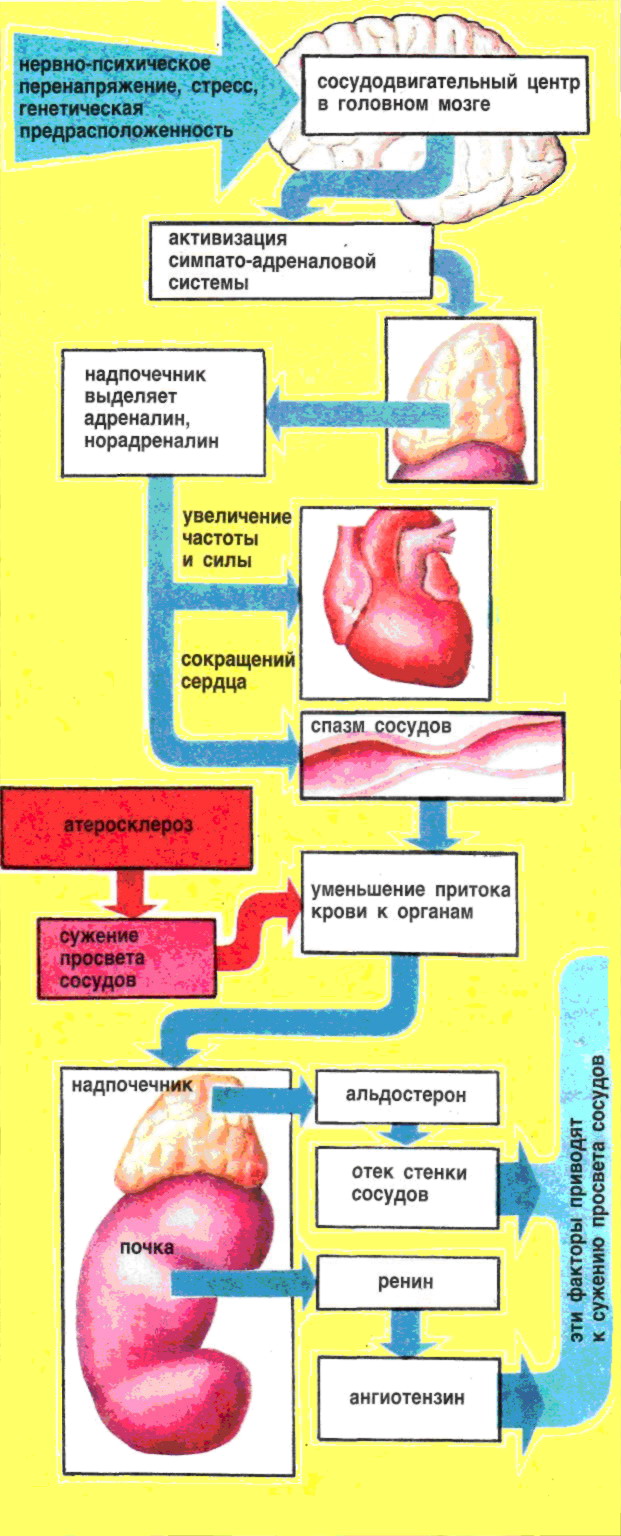

Центрогенная теория

В результате активации САС включается ряд механизмов, обуславливающих увеличение АД:

Периферическая вазоконстрикция с увеличением венозного возврата крови к сердцу и ростом ударного выброса;

Повышение ЧСС ведет к увеличению сердечного выброса и последующему повышению систолического АД;

Стимуляция рецепторов периферических артериол, ведёт к спазму резистивных сосудов.

На фоне гиперадренергии отмечается сужение сосудов почек и увеличение в ответ на возникающую ишемию выработки ренина в клетках ЮГА.

Выработка ренина запускает каскад превращений АТ-1, который под действием АПФ трансформируется в АТ-2.

Было выявлено существование 2-х типов рецепторов к АТ-2.

AT-1 рецепторы: ответственны за вазоконстрикцию, задержку натрия и воды;

АТ-2 рецепторы: связанны с вазодилятацией, увеличением диуреза и выведением натрия.

Физиологические эффекты АТ-2, опосредованные АТ-1 и АТ-2 рецепторами:

АТ-1 рецепторы |

АТ-2 рецепторы |

|

|

Увеличение количества AТ-2 стимулирует выделение из надпочечников альдостерона, обуславливающего задержку натрия и воды.

В начальной стадии АГ увеличивается скорость почечного кровотока, отмечается гиперфильтрация, что позволяет при необходимости быстро экскретировать избыток жидкости и ионов натрия.

В последующем развивается дисфункция почек, при которой для удаления избытка натрия и воды необходимо более значительное повышение АД и как следствие развития АГ.

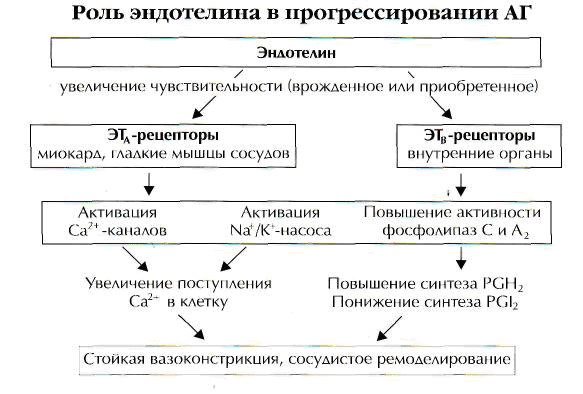

Кроме расслабления сосудистой стенки, эндотелий оказывает сосудосуживающее действие, которое связано с отсутствием высвобождения или предотвращением действия факторов релаксации, а также за счет продукции вазоконстрикторных

веществ.

Основные вазоактивные вещества. Первым был открыт вазоактивный тканевой гормон

эндотелия - простациклин. Простациклин обладает сосудорасширяющим и

антиагрегационным действиями, а так же модулирует действие ангиотензина II.

Эндотелийзависимый фактор гиперполяризации вызывает вазодилатацию при блокировании других известных вазодилатируюших субстанций.

Эндотелины обладают наиболее активным сосудосуживающим действием.

Таким образом, субстанции, продуцируемые эндотелием, определяют его основные регуляторные функции:

♦ модулирование сосудистого тонуса;

♦ регуляция структурного гомеостаза сосудистой стенки;

♦ контроль тромботических и фибринолитических параметров;

♦ управление адгезией тромбоцитов и лейкоцитов;

♦ участие в клеточных формах иммунного ответа.

Результатом повреждения эндотелия при транзиторном повышении АД является редукция образования NO и усиление эндотелийзависимой сократимости.

Нарушение процессов синтеза и деградации эндотелина, повышение чувствительности к нему, генетически обусловленное или приобретенное, также отражается на изменении тонуса.

Утолщение мышечного слоя артерии:

-гипертрофия гладких мышечных клеток,

-увеличение массы внеклеточного коллагена,

-деградация эластичных волокон.

Структурно-функциональное моделирование резистивных артерий становится ведущим механизмом поддержания высокого давления.

Происходит:

гипертрофия интимы и медии артерий,

изменяется соотношение активно уменьшающегося

просвета и возрастающей толщины стенки сосуда.

Дисфункция эндотелия приводит к тому, что:

на начальных этапах АГ ведущим механизмом поддержания высокого АД является повышение сосудистого тонуса резистивных сосудов,

на более поздних стадиях болезни – изменение структуры сосудистой стенки за счет стимуляции пролиферативных процессов и увеличения показателя соотношения медии к просвету сосуда.

Поражение органов-мишеней

Органы-мишени – органы, которые наиболее уязвимы воздействию повышенного АД.

Наличие поражения органов-мишеней устанавливают при выявлении:

Гипертрофии левого желудочка (по ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенологическим или радионуклидным методам исследования)

Протеинурия и/или креатининемия (1.2 – 2,0 мг/дл)

Наличие атеросклеротических бляшек (в сонных, подвздошных, бедренных артериях или аорте) при УЗИ или радиологическом исследовании

Генерализованное или местное сужение артерий сетчатки

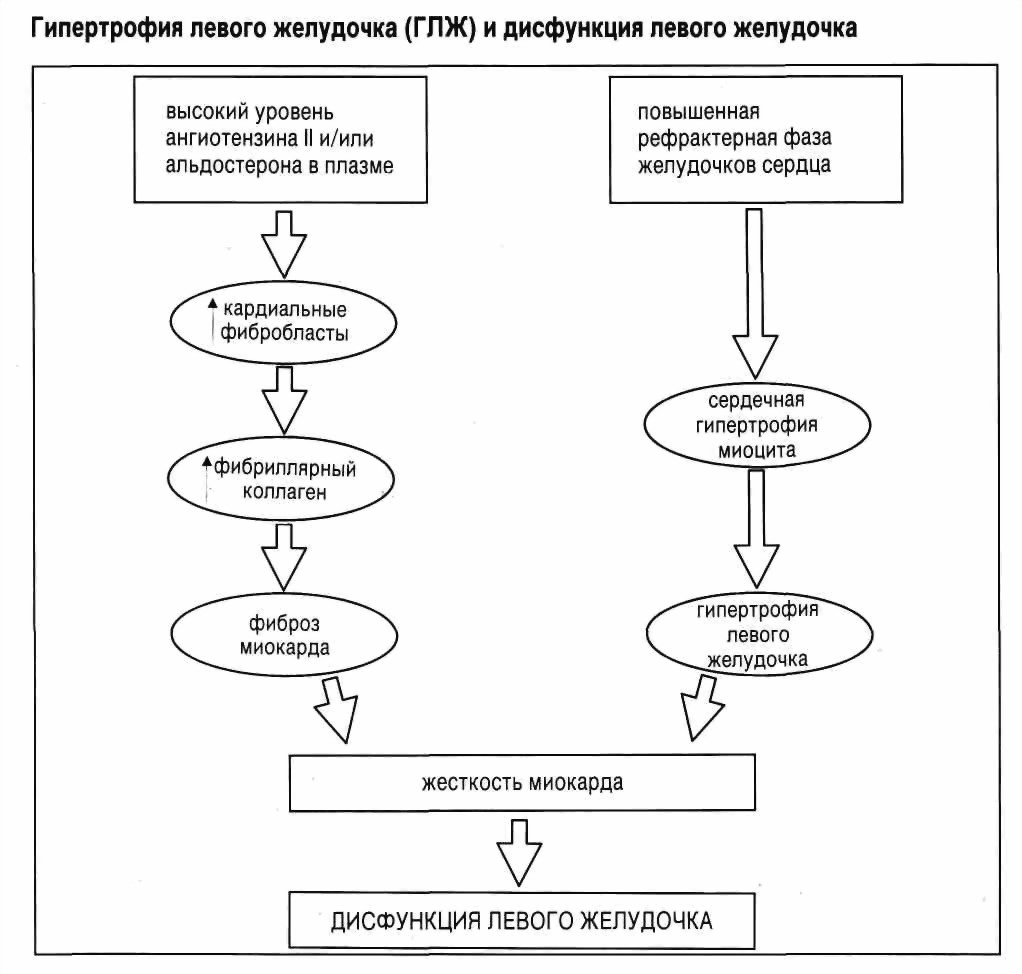

Схема развития гипертрофии левого желудочка и дисфункции левого желудочка

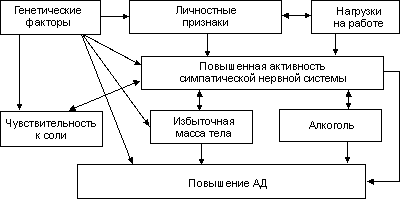

Патофизиологические взаимосвязи, приводящие к возникновению АГ

Взаимосвязь генетических и психо-эмоциональных факторов при возникновении АГ

Классификация

В соответствии с новым подходом к проблеме артериальной гипертензии изменилось понятие о «нормальном АД».

Категории |

Систолическое давление (мм рт. ст.) |

Диастолическое давление (мм рт. ст.) |

Оптимальное |

120 |

80 |

Нормальное |

Менее 130 |

Менее 85 |

Нормальное |

Менее 130 |

Менее 85 |

По течению:

а) Доброкачественная АГ

(медленно прогрессирующая);

б) Злокачественная АГ

(быстро прогрессирующая): уровень АД более 220/130 мм рт. ст. в

сочетании с ретинопатией 3-4 степени.

Доброкачественная АГ имеет медленно прогрессирующий, волнообразный характер течения.

Наблюдается чередование периодов ухудшения и улучшения состояния больного.

Наблюдается стабилизация артериального давления под воздействием медикаментозной терапии.

Значительно меньше возникает осложнений со стороны головного мозга, почек, сетчатки глаз.

Осложнения возникают на более поздних стадиях.

Злокачественная АГ проявляется:

крайне высоким АД (220/130 мм рт. ст.),

резистентным к обычной гипотензивной терапии

быстрым развитием тяжелых осложнений со стороны:

почек (развитие хронической почечной недостаточности),

головного мозга (энцефалопатия, инсульт),

поражением сосудов глазного дна (ретинопатия 3 – 4 степени).

( при эссенциальной АГ встречается злокачественный вариант течения у 2% больных. Более характерен данный вариант течения для симптоматической АГ)