- •Введение

- •Раздел 1 «История философии» написан з.А. Медведевой, о.Э.Васькиной.

- •Раздел 2 «Основные проблемы философии» составлен э.Г. Винограем, с.П. Мальцевой.

- •Разделы:

- •История философия.

- •Основные проблемы философии.

- •Раздел 1: История философии

- •Тема 1. Древневосточная философия.

- •Философия древней Индии. Буддизм.

- •Четыре благородные истины Будды.

- •Восьмеричный путь спасения Будды.

- •Основные понятия философии древней Индии.

- •Основные понятия даосизма.

- •1.2. Древнекитайская философия. Конфуцианство.

- •Основные понятия конфуцианства.

- •Основные идеи Конфуция.

- •Фацзя - школа легистов.

- •Отличие идей легистов и Конфуция.

- •Тема 2. Античная философия (философия Древней Греции и древнего Рима (VI в. До н.Э. – V в. Н.Э.))

- •2.1. Ранний период.

- •2.2. Классический период.

- •«Модели государственного устройства».

- •Проблема души

- •Эпикур (341 — 271 до н. Э.)

- •Тема 3. Философия средних веков.

- •Основные понятия средневековой философии.

- •Проблематика средневековой философии:

- •Фома Аквинский (ок.1225-1274г.Г.)

- •Тема 4. Философия эпохи Возрождения

- •Социальная философия эпохи Возрождения

- •Основные понятия философии эпохи Возрождения

- •Тема 5. Философия Нового времени.

- •Немецкая классическая философия Философия Иммануила Канта.

- •Социальная философия и антропология и.Канта.

- •Г еорг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831).

- •Людвиг Андреас Фейербах (1804-1878).

- •Тема 6. Современная западная философия.

- •Этапы развития позитивизма.

- •Освальд Шпенглер (1880-1936).

- •Принципиальные отличия между культурой и цивилизацией по о.Шпенглеру.

- •А рнольд Джозеф Тойнби (1889—1975).

- •Различия в философских воззрения Шопенгауэра и Ницше.

- •Концептуальные различия психоанализа и неофрейдизма.

- •Три типа философов (по Делёзу).

- •Трактовка герменевтического круга

- •Серен Кьеркегор

- •Кьеркегор: типы экзистенции

- •Тема 2. Проблема бытия, философское учение о материи.

- •Тема 3. «История и теория диалектики».

- •Тема 4. «Психика, сознание, мышление».

- •Тема 5. «Теория познания».

- •Тема 8. «Общество и природа, их историческое взаимодействие»

- •Тема 9. «Производственно-экономический базис общества»

- •Тема 10. «Философия истории. Формы и тенденции всемирно-исторического процесса»

- •Тема 11. «Социальные структуры и исторические преобразования общества»

- •Классовая борьба в обществе

- •Тема 12. «Проблема человека в философии. Человек и общество в их историческом взаимодействии»

- •Тема13. «Общественное сознание и духовная культура общества. Человек в мире ценностей»

- •Структурно-логические схемы по дисциплине «философия»

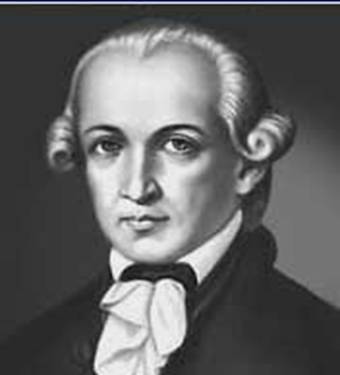

Немецкая классическая философия Философия Иммануила Канта.

|

Основные идеи |

(1724 – 1804) «Всеобщая естественная история и теория неба», «Теория ветров». |

1.«Докритический» период (до начала 70-х гг. XVIII в.) – вопросы философии природы и особенно космологии. Небулярная теория происхождения солнечной системы (из газопылевого облака под влиянием сил притяжения и отталкивания). Природа имеет свою историю во времени (начало и конец), находится в постоянном изменении и развитии. Все живое на земле, в том числе и человек, – результат естественной биологической эволюции. Законы природы изначально не заложены в материи, а имеют свою внешнюю причину, которой является Бог. |

«Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения».

|

2. «Критический» период (начало 70-х гг. XVIII в. – до 1804 г.). Объектом рассмотрения является «чистый разум» – та часть сознания человека, которая осуществляет мыслительную деятельность. Полное познание мира невозможно (агностицизм). При познании разум наталкивается на две непроницаемые границы: собственные (внутренние для разума), за которыми возникают неразрешимые противоречия — антиномии, и внешние границы – «вещи в себе». «Вещь в себе» (ноумен) – это внутренняя сущность вещи, она никогда не будет познана разумом, в отличие от «вещи для нас» (феномена), которая «является» человеку и доступна для восприятия. Какова вещь на самом деле мы не знаем, а знаем только как она нам дана. |

«Дайте мне материю, и я построю из нее мир...». «Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть есть, собственно, применение наших поступков к этому закону». «Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность».

Социальная философия и антропология и.Канта.

Основной вопрос философии. |

«Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться?». Эти вопросы порождают иной вопрос: «Каким надо быть, чтобы быть человеком? Что такое человек?». |

Мораль.

|

Человека человеком делают не знания, а поступки. Они бывают легальными и моральными. Легальные – те, что разрешены законом или совершаются в надежде на выгоду. Моральные – нравственный долг, следование общечеловеческим ценностям. |

Категорический императив.

|

Внутренне требование, которого нельзя ослушаться: «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». |

Природа человека.

|

Человек по природе зол, но в нем есть зачатки добра, моральное воспитание позволяет победить склонность ко злу, нравственное благо достижимо только в коллективе. |

Свобода. |

Право повиноваться, тем законам, с которыми человек согласен. Парламентская республика реализация этой самой свободы. |

Происхождение государства. |

Первоначально – вынужденное единство по принуждению, затем объединение на основе морали. |

Отношение к миру. |

Власть закона дарит людям мир, и он должен стать вечным. Достичь его можно путем договора, запрещающего войны. Преодолеть войну можно лишь тогда, когда она станет непосильным экономическим, финансовым и нравственным бременем для всех. |