- •Учебное пособие теоретические основы электротехники

- •Часть I

- •Теория линейных электрических цепей

- •Оглавление.

- •Глава 1. Линейные электрические цепи постоянного

- •Глава 2. Электрические цепи однофазного синусоидального тока .. ………………………………………………………………….35

- •Глава 3. Комплексный метод расчета электрических цепей при установившемся синусоидальном токе……………………………46

- •Глава 4. Резонансные явления в линейных электрических цепях.…. ……………………………………………………………….61

- •Глава 5. Расчет электрических цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек………………………………………….74

- •Глава6. Расчёт трёхфазных цепей…………….………….86

- •Глава 7. Расчет электрических цепей при несинусоидальных периодических эдс, напряжениях и токах………………..............96

- •Глава 8. Четырехполюсники. Частотные и временные характеристики..

- •8.5. Определение параметров составных четырехполюсников. Каскадное, последовательное и параллельное соединение четырехполюсников ………..

- •Глава9. Электрические фильтры……………………………………

- •Введение

- •Физические основы электротехники в.1. Связь теории электрических и магнитных цепей с теорией электромагнитного поля

- •В.2. Электрическое и магнитное поле

- •В.З. Электрическое напряжение, электрический потенциал, электродвижущая сила, источник эдс, электрическая емкость, конденсатор

- •В .5. Электрические токи и магнитные потоки в различных физических средах

- •В.6. Основные уравнения электромагнитного поля

- •Глава 1. Линейные электрические цепи постоянного тока

- •Определения

- •1.2. Источники электрической энергии

- •1.3. Основные преобразования схем, используемые при анализе электрических цепей

- •1.4. Законы электрических цепей

- •1.5. Расчет электрической цепи по законам Кирхгофа

- •1.6. Метод контурных токов

- •1.6.1. Алгоритм расчета

- •1.7. Метод узловых потенциалов

- •1.8. Принцип наложения и метод наложения

- •1.9. Метод эквивалентного генератора

- •2. Определим внутреннее сопротивление (рис. 1.27), устранив источник электрической энергии в исходной схеме

- •2. Замеряем ток короткого замыкания Iкз в режиме, когда зажимы активного двухполюсника замкнуты накоротко, как это показано на рис. 1.28. Определяем внутреннее сопротивление

- •1.10. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке

- •1.11. Метод пропорциональных величин

- •1.12. Теорема о линейных соотношениях

- •1.13. Теорема компенсации

- •1.14. Энергетический баланс в электрических цепях

- •Глава 2. Электрические цепи однофазного синусоидального тока

- •2.1. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины

- •2.2. Действующее и среднее значения синусоидально изменяющейся величины

- •2.3.Коэффициент амплитуды и коэффициент формы

- •2.4. Изображение синусоидальных токов, напряжений, эдс с помощью вращающихся векторов. Векторная диаграмма

- •2.5. Активное сопротивление в цепи синусоидального тока

- •2.6. Индуктивность в цепи синусоидального тока

- •2.7. Емкость в цепи синусоидального тока

- •2.8. Установившийся синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением участков r, l, c

- •2.9. Установившийся синусоидальный ток в цепи с параллельным соединением участков g, l и c

- •Глава3. Комплексный метод расчета электрических цепей при установившемся синусоидальном токе

- •3.1. Комплексные числа

- •3.2. Изображение синусоидально изменяющихся величин

- •3.3. Выражение для производной

- •3.4. Выражение для интеграла

- •3.5. Алгебраизация уравнений

- •3.6. Закон Ома для цепи синусоидального тока.

- •3.7. Комплексная проводимость

- •3.8. Треугольник сопротивлений и треугольник проводимостей

- •3.9. Законы Кирхгофа в комплексной форме

- •3.10. Активная, реактивная и полная мощности

- •3.11. Расчет сложных электрических цепей комплексным методом

- •Глава 4. Резонансные явления в линейных электрических цепях

- •4.1. Резонанс напряжений

- •4.2. Резонанс токов

- •4.3. Резонанс в разветвленных цепях

- •4.4. Резонанс в цепях без потерь (чисто реактивные цепи)

- •Глава 5. Расчет электрических цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек

- •5.1. Определения. Физическая модель

- •5.2. Расчет последовательного соединения двух магнитосвязанных катушек

- •5.3. Расчет разветвленных цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек

- •5.4. «Развязывание» магнитосвязанных цепей

- •5.5. Трансформатор с линейными характеристиками

- •Глава 6. Расчёт трёхфазных цепей

- •6.1. Трехфазная система эдс

- •6.2. Общие положения и допущения при расчете трехфазных цепей

- •6.3. Расчет соединения звезда–звезда с нулевым проводом

- •6.4. Расчет соединения звезда–звезда без нулевого провода

- •6.5. Расчет соединения треугольник–треугольник

- •6.6. Активная, реактивная и полная мощности трёхфазной цепи

- •6.7. Измерение активной мощности в трёхфазной цепи

- •Глава 7. Расчет электрических цепей при несинусоидальных периодических эдс, напряжениях и токах

- •7.1. Алгоритм расчета

- •7.2. Представление периодической несинусоидальной функции в виде ряда Фурье

- •7.3. Гармонический состав кривой в некоторых случаях симметрии

- •7.4. Зависимость формы кривой тока от характера цепи при несинусоидальном напряжении

- •7.5. Действующее значение периодических несинусоидальных токов, напряжений, эдс

- •7.6. Определение мощности в электрических цепях с периодическими несинусоидальными токами, напряжениями, эдс

- •Глава 8. Четырехполюсники. Частотные и временные характеристики

- •8.1. Основные уравнения четырехполюсников. Частотные характеристики. Фильтры

- •Глава 8. Четырехполюсники. Частотные и временные характеристики

- •8.1. Уравнения и параметры четырехполюсников

- •8.2. Эквивалентные схемы четырехполюсников

- •8.3. Обратимые, симметричные и вырожденные четырехполюсники

- •8.4. Определение параметров четырехполюсника экспериментальным и расчетным путем

- •8.5. Определение параметров составных четырехполюсников. Каскадное, последовательное и параллельное соединение четырехполюсников

- •8.6. Входные и передаточные функции нагруженных четырехполюсников

- •8.7. Характеристические параметры обратимых четырехполюсников

- •8.8. Уравнения и характеристические параметры симметричных четырехполюсников

- •8.9. Каскадное соединение согласованных четырехполюсников

- •8.10. Уравнения и свойства многополюсников

- •8. 11. Определение параметров четырехполюсников (задачи с решением)

- •9. Электрические фильтры

- •9.1. Общие требования к частотным характеристикам фильтров

- •9.2.Анализ идеального фильтра нижних частот при импульсном воздействии

- •9.3. Частотные свойства пассивного lc- фильтра нижних частот

- •9.4.Требования к частотным характеристикам несогласованных фильтров

- •9.5. Определение параметров пассивного фильтра по требованиям к частотной характеристике

- •9.6. Активные фильтры, их каскадная реализация

- •9.7. Анализ активного звена фильтра нижних частот 2-го порядка

- •9.8. Фильтры других типов. Метод преобразования частоты

- •Глоссарий

- •67. Система прямой последовательности (токов) (симметричная)

- •68. Система электрических токов многофазная

- •69. Система электрических токов многофазная симметричная [несимметричная]

- •Список литературы

В.З. Электрическое напряжение, электрический потенциал, электродвижущая сила, источник эдс, электрическая емкость, конденсатор

Познакомимся с рядом понятий, связанных с электрическим полем и являющихся фундаментальными понятиями для теории электрических цепей.

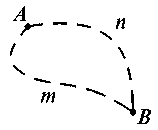

Пусть частица с зарядом q переносится в электрическом поле из точки А в точку В вдоль некоторого пути (рис. В.6).

Рис.В.6

Действующие на нее силы совершают работу А, величина которой пропорциональна заряду q; а именно A = qUAB, где величину UАв называют электрическим напряжением.

Э лектрическое

напряжение - это

физическая величина, характеризующая

электрическое поле вдоль рассматриваемого

пути и равная линейному интегралу

напряженности электрического

лектрическое

напряжение - это

физическая величина, характеризующая

электрическое поле вдоль рассматриваемого

пути и равная линейному интегралу

напряженности электрического

В

п оля

вдоль рассматриваемого пути. В

нашем случае (см. рис. В.6)

Uab=∫

Ēdl. Заметим,

что в электри ч

оля

вдоль рассматриваемого пути. В

нашем случае (см. рис. В.6)

Uab=∫

Ēdl. Заметим,

что в электри ч

еском

поле интеграл не зависит от выбора пути

между точками А

и

В,

т.е.∫

Ēdl

= ∫ Ēdl

(рис.

В.7),

еском

поле интеграл не зависит от выбора пути

между точками А

и

В,

т.е.∫

Ēdl

= ∫ Ēdl

(рис.

В.7),

АnB AmB

и

соответственно ∫

Ēdl

= ∫ Ēdl

=0

и

соответственно ∫

Ēdl

= ∫ Ēdl

=0

AnBmA

Рис.В.7

При

этом величину, равную этому интегралу,

называют разностью электрических

потенциалов точек А

и В

и обозначают

При

этом величину, равную этому интегралу,

называют разностью электрических

потенциалов точек А

и В

и обозначают

в

в

UAB = VA-VB = ∫ Ēdl .

A

В электрическом поле понятие напряжения между двумя точками тождественно понятию разности потенциалов UAB = VA-VB. При этом, если в поле выбрана некоторая особая точка Р (часто

Р

Р

это бесконечно удаленная точка), тогда значение интеграла ∫ Ēdl является

А

только функцией координат (х, у, z) точки А.

P

P

Обозначив эту функцию через VA, можно записать ∫ Ēdl =V A =V(x, у, z).

A

Величину VA называют электрическим потенциалом

т

очки

А.

Потенциал

же особой точки Р,

очевидно,

равен нулю, т.к. VP=∫

Ēdl=0.

На

практике равным нулю обычно прин

очки

А.

Потенциал

же особой точки Р,

очевидно,

равен нулю, т.к. VP=∫

Ēdl=0.

На

практике равным нулю обычно прин имают

потенциал поверхности земли, а не

бесконечно удаленной точки, как в теории.

Заметим, что если в электрическом поле

потенциал каждой точки А

определяется

после выбора особой точки Р,

то

такое поле называют потенциальным

полем.

В

потенциальных полях линейный интеграл

напряженности электрического поля по

любому замкнутому контуру равен

нулю. Однако это не относится к областям

пространства, в которых расположены

так называемые источники

электродвижущих сил -

сокращенно ЭДС. В областях пространства,

заключающих такие источники, электрические

поля носят не

потенциальный характер.

Возникновение ЭДС обусловлено

наличием в соответствующих областях

пространства электрических полей не

потенциального характера. Говорят, что

в

замкнутом контуре действует электродвижущая

сила е,

если линейный интеграл напряженности

электрического поля по этому контуру

не равен нулю; причем величину ЭДС

полагают равной этому интегралу, т.е.

имают

потенциал поверхности земли, а не

бесконечно удаленной точки, как в теории.

Заметим, что если в электрическом поле

потенциал каждой точки А

определяется

после выбора особой точки Р,

то

такое поле называют потенциальным

полем.

В

потенциальных полях линейный интеграл

напряженности электрического поля по

любому замкнутому контуру равен

нулю. Однако это не относится к областям

пространства, в которых расположены

так называемые источники

электродвижущих сил -

сокращенно ЭДС. В областях пространства,

заключающих такие источники, электрические

поля носят не

потенциальный характер.

Возникновение ЭДС обусловлено

наличием в соответствующих областях

пространства электрических полей не

потенциального характера. Говорят, что

в

замкнутом контуре действует электродвижущая

сила е,

если линейный интеграл напряженности

электрического поля по этому контуру

не равен нулю; причем величину ЭДС

полагают равной этому интегралу, т.е.

е = ∫

Ēdl

≠0.

= ∫

Ēdl

≠0.

П одобное

оказывается возможным, когда наряду с

потенциальным полем с напряженностью

Ēпот

в этих областях имеется стороннее

электрическое

поле с соответствующей сторонней

напряженностью

Ē

стор

и

сторонней силой fстор,

действующей на заряды. Именно сторонние

силы совершают работу по переносу

зарядов, что и обеспечивает появление

ЭДС е

=

естор:

одобное

оказывается возможным, когда наряду с

потенциальным полем с напряженностью

Ēпот

в этих областях имеется стороннее

электрическое

поле с соответствующей сторонней

напряженностью

Ē

стор

и

сторонней силой fстор,

действующей на заряды. Именно сторонние

силы совершают работу по переносу

зарядов, что и обеспечивает появление

ЭДС е

=

естор:

е = ∫

Ēdl

= ∫ (Ē

пот

+Ē

стор)dl=

∫ Ē стор

dl

≠0;

= ∫

Ēdl

= ∫ (Ē

пот

+Ē

стор)dl=

∫ Ē стор

dl

≠0;

з десь ∫ Ēпот dl =0. Эти сторонние силы могут быть обусловлены электрохимическими, электротермическими, электромеханическими и т.д. процессами. В технике создают специальные устройства (аккумуляторы, генераторы и т. д.) с локализованными в ограниченных областях сторонними полями, которые называют источники ЭДС или в общем случае - источники энергии. Таким образом, в этих источниках происходит преобразование энергии химических процессов («химической энергии»), энергии заметить из представленных выше выражений, если подобный источник в пространстве локализован между двумя точками - точкой А с координатами (xA,yA,zA) и точкой В с координатами (xB,yB,zB) - например, двумя электролитическими аккумуляторами, имеющими соответствующие потенциалы VA=VA(xA,yA,zA) и VB =VB(xB,yB,zB), то электродвижущая сила подобного элемента равна разности потенциалов

e=VA- VB .

Здесь точки Aи В считаются расположенными на границе потенциального (вне источника) и не потенциального (внутри источника) полей.

Единицей напряжения, потенциала, разности потенциалов, ЭДС в системе СИ (система интернациональная) принят вольт (Volt), обозначается 1 В или 1 V. Так разность потенциалов VА - VB двух точек А и В потенциального электрического поля (рис. В.6) равна 1 В, если при перемещении заряда в 1 кулон (обозначается 1 Кл) против сил поля необходимо совершить работу в 1 джоуль (1 Дж). Тогда связь электрического напряжения с напряженностью электрического поля

B

UAB =∫ Ēdl дает единицу напряженности – вольт на метр (1 В/м).

A

При исследовании электрического поля в веществе необходимо в полной мере учитывать его электрические свойства. По этим свойствам вещества делят на проводники (проводящие вещества), диэлектрики (изолирующие вещества) и полупроводники (полупроводящие вещества). Основной характеристикой проводника является электропроводность, т.е. способность проводить электрический ток под действием постоянного электрического поля. В проводниках носители заряда (электроны, а также положительные и от рицательные ионы) находятся в свободном состоянии. Под действием электрического поля они приходят в упорядоченное движение и образуют электрический ток. В диэлектриках свободные частицы с зарядами практически отсутствуют, заряды находятся в связанном состоянии, и под действием электрического поля происходит лишь поляризация связанных зарядов (положительные и отрицательные частицы, испытывая механические силы со стороны поля, начинают двигаться, но совершенно разойтись не могут, удерживаемые внутренними силами). Основной характеристикой диэлектрика выступает абсолютная диэлектрическая проницаемость е, отражающая, в частности, влияние среды на силовые взаимодействия зарядов в законе Кулона (см. выше). Полупроводники занимают некоторое промежуточное положение между проводниками и диэлектриками.

Заметим, что напряженность электрического поля внутри проводников в статическом состоянии зарядов может быть равна только нулю Е =0. Иначе был бы ток и, следовательно, состояние зарядов не было бы статическим. Поэтому в электростатическом состоянии проводящее тело имеет один и тот же потенциал (разность потенциалов между его любыми точками равна нулю

B

V А - VB =∫ Ēdl=0).

A

Рассмотрим теперь некоторое проводящее тело с зарядом q, окруженное диэлектриком, в предположении, что диэлектрическая постоянная последнего не зависит от напряженности электрического поля. Тогда оказывается, что величина напряженности всюду в диэлектрике и на границе с проводником, в частности, будет пропорциональна заряду тела q, следовательно, пропорциональным заряду этого тела окажется и потенциал V тела. Отношение q к V называют электрической емкостью тела и обозначают

C=q/V.

В случае двух таких проводящих тел с равными по величине, но противоположными по знаку зарядами q1= - q2, которые окружены диэлектриком, электрической емкостью называют величину

C=q1/V1-V2= q2/V2-V1.

Электрическая емкость как уединенного проводящего тела, так и двух проводящих тел зависит от параметров среды (ε), геометрии тел, а в последнем случае и от взаимного расположения. Система двух проводящих тел, специально созданная для использования в практических целях ее емкости, называется конденсатором.

Единицей электрической емкости служит фарада (1 Ф), 1Ф=1Кл/1В.

Конденсатор с заряженными пластинами является носителем электрической энергии. Если напряжение между двумя его обкладками равно u= V1 - V2, а их заряды равны по величине, но противоположны по знаку q = q1= -q2, то можно показать, что энергия конденсатора равна

Wэ=uq/2=Cu2/2=q2/2C.

Конденсатор

как элемент электрической цепи принято

изображать так, как показано на рис.

В.8, а связь между его током и напряжением

в случае их изменения во времени (i=i(t),

u=u(t))*

,

называемую компонентным

уравнением,

м

ожно

получить, продифференцировав выражение

q=C/u.

Таким образом, компонентное уравнение

конденсатора имеет вид i=C

du/dt

,

где i=dq/dt.

ожно

получить, продифференцировав выражение

q=C/u.

Таким образом, компонентное уравнение

конденсатора имеет вид i=C

du/dt

,

где i=dq/dt.

Рис.В.8

В.4. Магнитный поток, потокосцепление, ЭДС самоиндукции и взаимной индукции, индуктивность и взаимная индуктивность

Познакомимся с рядом понятий, связанных с магнитным полем и являющихся фундаментальными для теории магнитных цепей.

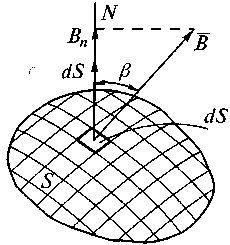

Пусть магнитная индукция В пронизывает некоторую поверхность S, образованную тонким проводником l. Тогда интеграл магнитной индукции по этой поверхности (рис. В. 9)

∫BdS=∫B

cos

β

dS=Ф

∫BdS=∫B

cos

β

dS=Ф

S S

называют потоком магнитной индукции и обозначают буквой Ф.

Рис.В.9

Единицей магнитного потока служит вебер (Вб), а единицей магнитной индукции, т.е. плотности этого потока в данной точке, является тесла (Тл). Таким образом 1 Вб=1Тл\м2.

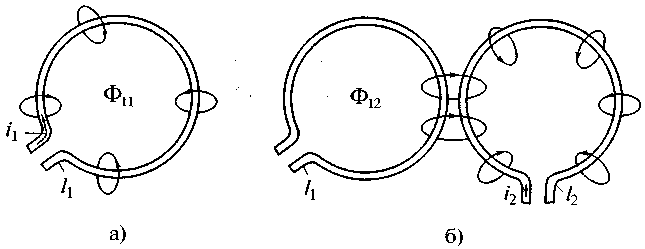

Рассмотрим случай, когда поток Ф11 создается собственным током проводника i 1 контура l1, (рис. В. 10а), и случай, когда поток Ф12 в первом контуре l1, есть часть потока, созданного током i2 второго контура l2.

Рис. В. 10

Е сли эти потоки Ф11 (рис. В. 10а) и Ф12 (рис. В.10.6) изменяются во времени, что можно трактовать как относительное движение самих контуров относительно поля с потоками Ф11, Ф12, то на заряды в проводниках будут действовать силы со стороны магнитного поля (см. раздел В.2), и в контуре l1 (рис. В. 10б) будет индуцироваться ЭДС Ēинд . Общее выражение для ее расчета дается законом электромагнитной индукции: если магнитный поток Ф, проходящий сквозь замкнутую поверхность S , ограниченную контуром l (рис. В.11), изменяется во времени, то в этом контуре индуктируется ЭДС, равная взятой со знаком минус скорости изменения этого потока

E= ∫ Ēинд × dl=-dФ/dt.

Рис. В.11

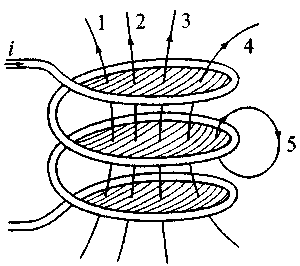

Поскольку величина этой ЭДС зависит от потока сквозь замкнутую поверхность, то эту поверхность стараются сделать сложной, придав ей форму многослойной катушки (рис. В.11) с тем, чтобы обеспечить максимальную по величине индуктируемую ЭДС. Поскольку каждое кольцо этой катушки пронизывает почти один и тот же поток (почти, потому что некоторые линии индукции замыкаются и вокруг отдельных колец - см. рис. В.11, линия 5), то вводят понятие о потокосцеплении ψ. Применительно к данной катушке можно для упрощения положить, что все линии магнитной индукции сцепляются со всеми витками катушки, тогда ψ=wФ, где w-число витков катушки. Тогда для индуктируемой ЭДС имеем

е=-dψ/dt=-w dФ/dt.

В случае, когда ЭДС индуктируется собственным током (см. рис. В. 10а), ее называют электродвижущей силой самоиндукции и обозначают eL . Потокосцепление катушки при этом называют потокосцеплением самоиндукции и обозначают

ψL. Оно оказывается пропорциональным току катушки. Представим его в виде ψL=Li .

Величину L называют собственной индуктивностью или индуктивностью, ЭДС самоиндукции при этом имеет вид

EL=-dψL/dt=-d(Li)/dt=-L di/dt – I dL/dt.

Или при наиболее понятном для практики случае L = const имеем eL=-L di/dt. В частности для контура, изображенного на рис. В. 10а, eL1=-L1 i1/dt.

В случае, когда с рассматриваемым контуром (l1,рис. В.10б) сцеплен поток (потокосцепление) другого контура (контура l2, рис. В. 106), говорят о потоке (потокосцеплении) взаимной индукции. Потокосцепление обозначается буквой ψ12 c двумя индексами, первый из которых указывает, с каким контуром рассматривается сцепление потока (у нас с контуром 1), второй индекс (2) показывает, током какого контура создается данное потокосцепление (у нас током второго контура). Потокосцепление также оказывается пропорциональным вызывающему току ψ12=M12 i2 ,

где величина М12 называется взаимной индуктивностью контуров. Заметим, что если бы мы рассматривали поток ψ2l, сцепленный со второй катушкой и обусловленный током i1, первой катушки, то величина М 21 из равенства ψ21=M12 i1 оказалась бы равной величине М12, т.е. М21 =М12 = М. Таким образом, эта величина зависит только от геометрии катушек, их взаимного расположения и параметров среды. Изменение потокосцепления в контуре вызывает в нем электродвижущую силу взаимной индукции. Так ЭДС в первом контуре (рис. В. 106), обусловленная изменением тока во втором контуре, может быть представлена как

e12=-dψ12/dt=-d(M12i2)/dt=-M12 di2/dt – i2 dM12 /dt

или при М12=const

e12=-M12 di2/dt.

Единицей индуктивности и взаимной индуктивности является генри (Гн). Специальный элемент, созданный для использования его индуктивности, носит название индуктивной катушки или просто катушки. Катушка с индуктивностью L и током i (и потокосцеплением ψ=Li) является носителем магнитной энергии, которая в этом случае равна

WM=1/2 Li2 = ψ2L /2L.

В случае системы из двух контуров с токами i1, i2, индуктивностями L1, L2 и взаимной индуктивностью М запасенная в них энергия определяется выражением WM=1/2 L1i12+1/2 L2i22 +Mi1i2 .

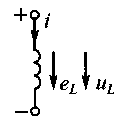

Индуктивную

катушку, как элемент электрической

цепи, принято изображать в виде,

показанном, на рис В. 12. Компонентное

уравнение, составляющее связь между

током и напряжением катушки, имеет вид

uL=L

di/dt,

где

u=-eL.

Индуктивную

катушку, как элемент электрической

цепи, принято изображать в виде,

показанном, на рис В. 12. Компонентное

уравнение, составляющее связь между

током и напряжением катушки, имеет вид

uL=L

di/dt,

где

u=-eL.

Р

ис.В.12

ис.В.12