- •Учебное пособие теоретические основы электротехники

- •Часть I

- •Теория линейных электрических цепей

- •Оглавление.

- •Глава 1. Линейные электрические цепи постоянного

- •Глава 2. Электрические цепи однофазного синусоидального тока .. ………………………………………………………………….35

- •Глава 3. Комплексный метод расчета электрических цепей при установившемся синусоидальном токе……………………………46

- •Глава 4. Резонансные явления в линейных электрических цепях.…. ……………………………………………………………….61

- •Глава 5. Расчет электрических цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек………………………………………….74

- •Глава6. Расчёт трёхфазных цепей…………….………….86

- •Глава 7. Расчет электрических цепей при несинусоидальных периодических эдс, напряжениях и токах………………..............96

- •Глава 8. Четырехполюсники. Частотные и временные характеристики..

- •8.5. Определение параметров составных четырехполюсников. Каскадное, последовательное и параллельное соединение четырехполюсников ………..

- •Глава9. Электрические фильтры……………………………………

- •Введение

- •Физические основы электротехники в.1. Связь теории электрических и магнитных цепей с теорией электромагнитного поля

- •В.2. Электрическое и магнитное поле

- •В.З. Электрическое напряжение, электрический потенциал, электродвижущая сила, источник эдс, электрическая емкость, конденсатор

- •В .5. Электрические токи и магнитные потоки в различных физических средах

- •В.6. Основные уравнения электромагнитного поля

- •Глава 1. Линейные электрические цепи постоянного тока

- •Определения

- •1.2. Источники электрической энергии

- •1.3. Основные преобразования схем, используемые при анализе электрических цепей

- •1.4. Законы электрических цепей

- •1.5. Расчет электрической цепи по законам Кирхгофа

- •1.6. Метод контурных токов

- •1.6.1. Алгоритм расчета

- •1.7. Метод узловых потенциалов

- •1.8. Принцип наложения и метод наложения

- •1.9. Метод эквивалентного генератора

- •2. Определим внутреннее сопротивление (рис. 1.27), устранив источник электрической энергии в исходной схеме

- •2. Замеряем ток короткого замыкания Iкз в режиме, когда зажимы активного двухполюсника замкнуты накоротко, как это показано на рис. 1.28. Определяем внутреннее сопротивление

- •1.10. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке

- •1.11. Метод пропорциональных величин

- •1.12. Теорема о линейных соотношениях

- •1.13. Теорема компенсации

- •1.14. Энергетический баланс в электрических цепях

- •Глава 2. Электрические цепи однофазного синусоидального тока

- •2.1. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины

- •2.2. Действующее и среднее значения синусоидально изменяющейся величины

- •2.3.Коэффициент амплитуды и коэффициент формы

- •2.4. Изображение синусоидальных токов, напряжений, эдс с помощью вращающихся векторов. Векторная диаграмма

- •2.5. Активное сопротивление в цепи синусоидального тока

- •2.6. Индуктивность в цепи синусоидального тока

- •2.7. Емкость в цепи синусоидального тока

- •2.8. Установившийся синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением участков r, l, c

- •2.9. Установившийся синусоидальный ток в цепи с параллельным соединением участков g, l и c

- •Глава3. Комплексный метод расчета электрических цепей при установившемся синусоидальном токе

- •3.1. Комплексные числа

- •3.2. Изображение синусоидально изменяющихся величин

- •3.3. Выражение для производной

- •3.4. Выражение для интеграла

- •3.5. Алгебраизация уравнений

- •3.6. Закон Ома для цепи синусоидального тока.

- •3.7. Комплексная проводимость

- •3.8. Треугольник сопротивлений и треугольник проводимостей

- •3.9. Законы Кирхгофа в комплексной форме

- •3.10. Активная, реактивная и полная мощности

- •3.11. Расчет сложных электрических цепей комплексным методом

- •Глава 4. Резонансные явления в линейных электрических цепях

- •4.1. Резонанс напряжений

- •4.2. Резонанс токов

- •4.3. Резонанс в разветвленных цепях

- •4.4. Резонанс в цепях без потерь (чисто реактивные цепи)

- •Глава 5. Расчет электрических цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек

- •5.1. Определения. Физическая модель

- •5.2. Расчет последовательного соединения двух магнитосвязанных катушек

- •5.3. Расчет разветвленных цепей при наличии в них магнитосвязанных катушек

- •5.4. «Развязывание» магнитосвязанных цепей

- •5.5. Трансформатор с линейными характеристиками

- •Глава 6. Расчёт трёхфазных цепей

- •6.1. Трехфазная система эдс

- •6.2. Общие положения и допущения при расчете трехфазных цепей

- •6.3. Расчет соединения звезда–звезда с нулевым проводом

- •6.4. Расчет соединения звезда–звезда без нулевого провода

- •6.5. Расчет соединения треугольник–треугольник

- •6.6. Активная, реактивная и полная мощности трёхфазной цепи

- •6.7. Измерение активной мощности в трёхфазной цепи

- •Глава 7. Расчет электрических цепей при несинусоидальных периодических эдс, напряжениях и токах

- •7.1. Алгоритм расчета

- •7.2. Представление периодической несинусоидальной функции в виде ряда Фурье

- •7.3. Гармонический состав кривой в некоторых случаях симметрии

- •7.4. Зависимость формы кривой тока от характера цепи при несинусоидальном напряжении

- •7.5. Действующее значение периодических несинусоидальных токов, напряжений, эдс

- •7.6. Определение мощности в электрических цепях с периодическими несинусоидальными токами, напряжениями, эдс

- •Глава 8. Четырехполюсники. Частотные и временные характеристики

- •8.1. Основные уравнения четырехполюсников. Частотные характеристики. Фильтры

- •Глава 8. Четырехполюсники. Частотные и временные характеристики

- •8.1. Уравнения и параметры четырехполюсников

- •8.2. Эквивалентные схемы четырехполюсников

- •8.3. Обратимые, симметричные и вырожденные четырехполюсники

- •8.4. Определение параметров четырехполюсника экспериментальным и расчетным путем

- •8.5. Определение параметров составных четырехполюсников. Каскадное, последовательное и параллельное соединение четырехполюсников

- •8.6. Входные и передаточные функции нагруженных четырехполюсников

- •8.7. Характеристические параметры обратимых четырехполюсников

- •8.8. Уравнения и характеристические параметры симметричных четырехполюсников

- •8.9. Каскадное соединение согласованных четырехполюсников

- •8.10. Уравнения и свойства многополюсников

- •8. 11. Определение параметров четырехполюсников (задачи с решением)

- •9. Электрические фильтры

- •9.1. Общие требования к частотным характеристикам фильтров

- •9.2.Анализ идеального фильтра нижних частот при импульсном воздействии

- •9.3. Частотные свойства пассивного lc- фильтра нижних частот

- •9.4.Требования к частотным характеристикам несогласованных фильтров

- •9.5. Определение параметров пассивного фильтра по требованиям к частотной характеристике

- •9.6. Активные фильтры, их каскадная реализация

- •9.7. Анализ активного звена фильтра нижних частот 2-го порядка

- •9.8. Фильтры других типов. Метод преобразования частоты

- •Глоссарий

- •67. Система прямой последовательности (токов) (симметричная)

- •68. Система электрических токов многофазная

- •69. Система электрических токов многофазная симметричная [несимметричная]

- •Список литературы

9.2.Анализ идеального фильтра нижних частот при импульсном воздействии

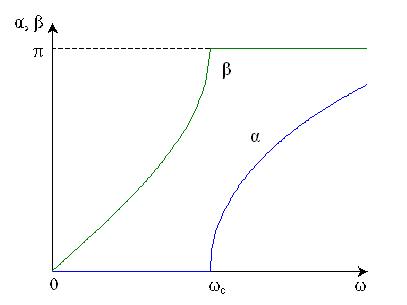

Как мы установили, идеальный фильтр нижних частот должен иметь частотные характеристики, изображенные на рис.9.5, а его передаточная функция — описываться соотношениями:

Рис. 9.5

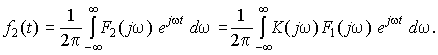

При подаче на вход такого фильтра сигнала f1(t) со спектральной плотностью F1(jω) на выходе будем иметь сигнал, Фурье-изображение которого равно F2(jω) = K(jω)F1(jω). Поэтому для выходного сигнала

Первый сомножитель подынтегральной функции отличен от нуля лишь при – c < ω < ωc, и последний интеграл можно переписать в виде

При подаче на вход дельта-функции f1(t) = δ(t) (рис.9.6, а), спектральная плотность которой равна F1(jω) = 1, выходной сигнал выражается как

|

|

Рис. 9.6

Таким образом, сигнал на выходе рассматриваемого идеального фильтра (рис. 9.6, б) должен был бы существовать и при t < 0, в то время как вызывающий его входной сигнал при t < 0 отсутствует. Иными словами, рассматриваемая идеальная цепь была бы способна вырабатывать выходной сигнал, прежде чем на ее вход подано вызывающее этот сигнал воздействие. Очевидно, никакая реальная физическая система подобным свойством, противоречащим принципу причинности, обладать не может. Отсюда следует, что построить фильтр с характеристиками, изображенными на рис. 9.5 — c постоянством передачи в полосе пропускания, нулевой передачей в полосе задерживания и скачкообразным переходом от одной полосы к другой — принципиально невозможно. В связи с этим требования к амплитудно-частотной характеристике физически реализуемого фильтра, помимо сформулированных, должны включать также наличие полосы перехода — диапазона частот, разделяющего полосы пропускания и задерживания. В полосе перехода значения коэффициента передачи не нормируются, и происходит его плавное изменение от значений, требуемых в полосе пропускания до значений, допустимых в полосе задерживания.

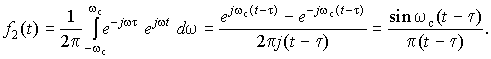

9.3. Частотные свойства пассивного lc- фильтра нижних частот

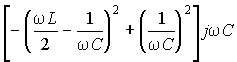

Одна

из простейших схем пассивного фильтра

нижних частот, содержащая две индуктивности

и емкость, приведена на рис. 9.7. Предположим,

что нагрузкой фильтра нижних частот,

представляющего симметричный четырехполюсник

с параметрами Z1

= Z3

=![]() ;

Z2

=

;

Z2

=

![]() ,

является его характеристическое

сопротивление Zн

= Zc.

,

является его характеристическое

сопротивление Zн

= Zc.

Рис. 9.7

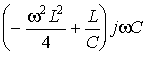

Характеристические параметры такого четырехполюсника, определенные в п. 9.9, выражаются соотношениями:

или в безразмерной форме, с введением безразмерной частоты ω√LC/2 = ω*:

Из последнего соотношения, используя формулу п. 9.9, найдем

![]()

Из этого выражения

видно, что при ω*

< 1 или при ω < ωc

< 2/√LC

мера передачи является чисто мнимой

величиной![]() Это неравенство определяет полосу

пропускания фильтра, в которой затухание

α = 0.

Это неравенство определяет полосу

пропускания фильтра, в которой затухание

α = 0.

Характеристическое сопротивление, вещественное в полосе пропускания, уменьшается от значения Zc0 = √L/C при ω = 0 до нуля на частоте среза ωc. Это не позволяет обеспечить настройку фильтра в режим согласования во всей полосе пропускания: при нагрузке на постоянное сопротивление условие согласования можно выполнить лишь для одной фиксированной частоты.

В полосе задерживания характеристическое сопротивление имеет индуктивный характер. При этом схема рис. 9.7 состоит из одних реактивных элементов, и фазовый сдвиг между входным и выходным напряжениями равен 180°.

В полосе пропускания коэффициент фазы β = 2 arcsin ω* и, следовательно, условие линейности фазочастотной характеристики фильтра не выполняется даже при согласованной нагрузке.

В полосе задерживания мера передачи имеет вещественную часть

![]() .

.

Частотные зависимости α, β и Zc изображены на рис. 9.8.

Рис. 9.8

Асимптотическое выражение для коэффициента затухания при ω→∞имеет вид α = 2 ln 2ω, или в децибелах — 20 * 2 lg 2ω= 20 lg 4 + 40 lg ω — асимптота логарифмической АЧХ фильтра имеет наклон 40 дБ/дек. Для практических применений такой характер роста затухания зачастую является слишком медленным. Более резкое возрастание коэффициента затухания в полосе задерживания получим при каскадном включении нескольких Т-образных звеньев. Трехзвенный фильтр (рис. 9.9) имеет асимптотический наклон ЛАХ в области высоких частот — (3* 40 = 120 дБ/дек). Однако и у него сохраняется невозможность согласования с резистивной нагрузкой в полосе пропускания.

Рис. 9.9

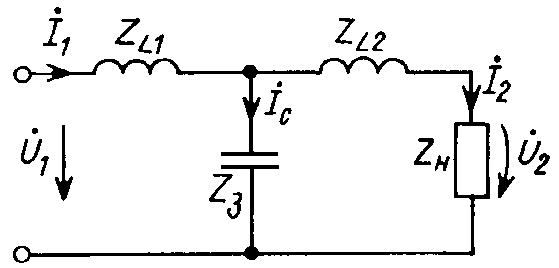

При

постоянстве нагрузочного сопротивления

фильтра Zн

= R0

= const условие α = 0 = const в полосе пропускания

не может быть соблюдено. Покажем это на

примере однозвенного фильтра с параметрами

Z1

= Z3

= jωL/2;

Z2

= 1/jωC,

нагруженного на сопротивление Zн

= R0.

Воспользуемся выражением коэффициента

передачи нагруженного четырехполюсника

(см.

п. 9.6)

KU

=

![]() =

Zн/(A11Zн

+ A12).

=

Zн/(A11Zн

+ A12).

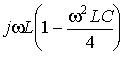

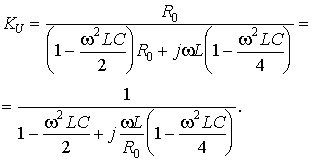

Используя связи между A- и Z-параметрами и соотношения для параметров Т-образной схемы (п. 9.2), получим

Поэтому

Поэтому

![]() ;

;

![]() =

=

=

=

=

=

.

.

Это дает для коэффициента передачи четырехполюсника, нагруженного на сопротивление R0:

Приведем это выражение к безразмерным переменным, вновь принимая ω* = ω√LC/2:

где ρ=√L/C /R0.

Квадрат модуля знаменателя последнего выражения равен

![]()

Отсюда видно, что при любом постоянном значении ρ(или R0) условие постоянства модуля коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания обеспечить не удается.

Рис. 9.10

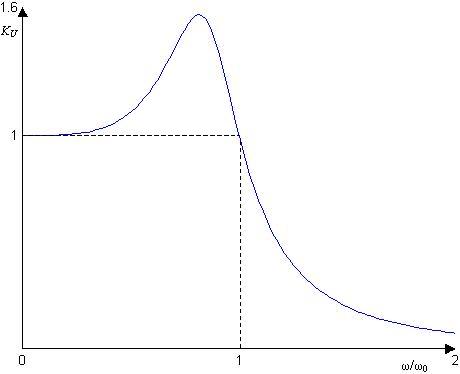

Это иллюстрируется графиком рис.9.10 для ρ= 1 (или R0 =√L/C), когда выражение модуля коэффициента передачи имеет вид

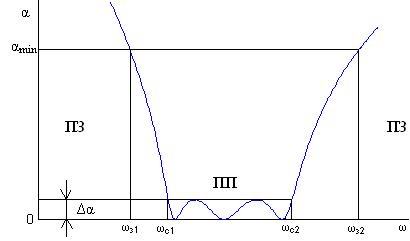

Таким образом, при формулировке реалистичных требований к частотным характеристикам фильтров (нагруженных на постоянное сопротивление, не зависящее от частоты) необходимо допустить изменения модуля коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания (ПП) (ωс1 < ω< ωc2), не превышающие некоторого значения ΔK (рис. 9.11, а), задаваемого в качестве исходного при расчете фильтра, и плавный переход к полосе задерживания (ПЗ) (ω< ωз1,ω> ωз2), где значения коэффициента передачи не должны превышать некоторого заданного значения Kmax.

a)

б)

Рис. 9.11

Обычно эти характеристики задаются в децибелах — допустимая неравномерность коэффициента передачи в полосе пропускания характеризуется максимальным значением ослабления сигнала в полосе пропускания. Поскольку α = 20 lg U1/U2 = – 20 lg KU, то α = – 20 lg (1 – ΔK). Аналогично, ослабление выходного сигнала в полосе задерживания не должно быть ниже αmin = – 20 lg Kmax (рис. 9.11, б).