- •Глава 1

- •1.1. Основные направления изучения личности

- •1.2. Базовые категории психологии личности:

- •1.3. Основные принципы, факторы

- •Принципы психического развития человека

- •Закономерности психического развития человека

- •Основные подходы, объясняющие развитие человека

- •1.4. Периодизация развития индивида,

- •Периодизация постнатального развития человека (мужчин)

- •Возрастная периодизация жизни человека

- •Глава 2

- •2.1. Индивидные свойства человека: общая характеристика

- •2.2. Свойства нервной системы

- •Соотношение типов нервной системы и темперамента

- •2.3. Основные подходы

- •Конституциональные типы по э. Кречмеру

- •Шкала темпераментов по у. Шелдону

- •Типология к. Юнга

- •2.4. Половой диморфизм

- •Глава 3

- •3.1. Социальная среда

- •3.2. Развитие личности и пол

- •3.3. Социально-исторический образ жизни

- •3.4. Структура личности

- •Глава 4

- •4.1. Общая характеристика индивидуальности.

- •4.2. Продуктивные проявления индивидуальности:

- •4.3. Инструментальные проявления

- •Отношение человека к другим людям

- •Типы характера на основании выраженности моральных и волевых свойств человека

- •4.4. Индивидуальные особенности

- •Защитные механизмы

- •Глава 5

- •5.1. Классический психоанализ 3. Фрейда

- •5.2. Аналитическая теория личности к. Юнга

- •5.3. Социально-психологические теории:

- •5.4. Проблема личности в бихевиоризме

- •5.5. Когнитивистский подход к личности:

- •5.6. Гуманистическая теория личности к. Роджерса

- •5.7. Теории личности в отечественной психологии

- •Глава 1. Основные категории психологии личности............................4

- •Глава 2. Индивидные свойства человека и их роль

- •Глава 3. Социогенез личности.......................................................... 102

- •Глава 4. Личность в системе персоногенеза.................................. 143

- •Глава 5. Основные подходы к изучению

Отношение человека к другим людям

Схема отношения к другим людям |

Характеристика |

1. «Я хороший и все люди хорошие» |

Ценностно-ориентировочная схема, присущая социально адаптированным личностям, отличающимся доброжелательностью, высокой социальной коммуникативностью, жизнерадостностью, адекватным уровнем притязаний, психической устойчивостью в трудных ситуациях |

2. «Я плохой, а все люди хорошие» |

Ценностно-ориентировочная схема, присущая людям с пониженным уровнем притязаний, нерешительным, постоянно сомневающимся в своих возможностях, проявляющим психическую неустойчивость в трудных ситуациях, затрудняющимся в установлении социальных контактов |

3. «Я хороший, а все люди плохие» |

Ценностно-ориентировочная схема, присущая людям с завышенным уровнем притязаний, отличительными чертами характера которых являются: высокомерие, эгоизм, твердость, переходящая в жестокость, присвоение себе права к исключительным поступкам |

4. «Я плохой и все люди плохие» |

Ценностно-ориентировочная схема, присущая неисправимым пессимистам, ожидающим от жизни одних неприятностей; человек с такой жизненной ориентацией уходит в мир грез, бесплодных мечтаний и нереальных надежд |

Отношение к вещам как продуктам человеческого труда выражается в аккуратности, бережливости и др.

Волевыми чертами характера являются устойчивые индивидуально-типологические особенности сознательной регуляции поведения, которые определяют основные качества характера: цельность (устойчивость позиций и взглядов в различных ситуациях, согласованность слов и поступков), силу (энергичность человека, способность к длительному напряжению, преодолению трудностей в сложных ситуациях), твердость (сила характера в сочетании с личностной принципиальностью) и уравновешенность (ровность, сдержанность поведения, эмоционально-волевая устойчивость личности).

155

На основании выраженности моральных и волевых свойств человека выделяют следующие разновидности характера: морально-волевой, аморально-волевой, морально-абулический и аморально-абулический (табл. 11).

Таблица 11

Типы характера на основании выраженности моральных и волевых свойств человека

Тип характера |

Характеристика |

1. Морально-волевой |

Человек, обладающий таким типом характера, социально активен, постоянно соблюдает социальные нормы и для их соблюдения прикладывает волевые усилия |

2. Аморально-волевой |

Человек, обладающий таким типом характера, не признает социальных норм и все свои волевые усилия направляет на удовлетворение своих собственных целей |

3. Морально-абулический |

Человек, обладающий таким типом характера, признает полезность и важность социальных норм, однако, будучи безвольным, часто, в силу обстоятельств, совершает антисоциальные поступки |

4. Аморально-абулический |

Человек, обладающий таким типом характера, безразличен к социальным нормам и не предпринимает никаких усилий, чтобы их выполнять |

Эмоциональные особенности характера индивида имеют ряд параметров: эмоциональная реактивность, возбудимость, глубина, длительность и устойчивость эмоциональных процессов.

Интеллектуальными чертами характера являются устойчивые индивидуально-типологические особенности интеллекта, такие как интеллектуальный склад личности, продуктивность ума, его оригинальность, владение обобщенными способами мышления, устойчивая интеллектуальная направленность личности (любознательность), рассудительность, вдумчивость и др.

Итак, в многообразии черт характера особенно выделяется волевая сторона его психики, выражающаяся в повышенной способности владеть собой в сложных жизненных ситуациях, где проявляется

156

сила характера, которая вместе с цельностью и устойчивостью составляет основные динамические качества характера.

М.И. Еникеев рассматривает способности как совокупность врожденных анатомо-физиологических и приобретенных регуляционных свойств, которые определяют психические возможности человека в различных видах деятельности [33]. Выделяют общие и специальные способности.

Согласно Е.П. Ильину, общие способности отвечают требованиям сразу многих видов деятельности (например, интеллектуальные способности), а специальные способности соответствуют требованиям только конкретной деятельности (например, художественные способности, наличие певческого голоса) [36]. Начало таким представлениям положено Ч. Спирменом. Он занимался проблемами профессиональных способностей (математических, литературных и пр.). При обработке данных тестирования исследователь обнаружил, что результаты выполнения многих тестов, направленных на диагностику особенностей мышления, памяти, внимания, восприятия, тесно связаны, т. е. лица, успешно выполняющие тесты на мышление, также успешно справляются и с тестами на прочие познавательные способности, и наоборот, испытуемые, показывающие низкий результат, плохо справляются с большинством тестов. Ч. Спирмен предположил, что успех любой интеллектуальной работы определяют:

1) некий общий фактор, общая способность;

2) фактор, специфический для данной деятельности [36]. Таким образом, при выполнении тестов успех решения зависит от уровня развития у испытуемого общей способности (генерального фактора G) и соответствующей специальной способности (S-фактора). Исследования соотношений общих и специфических факторов при решении различных задач позволили Ч. Спирмену установить, что роль G-фактора максимальна при решении сложных математических задач и задач на понятийное мышление и минимальна при выполнении сенсомоторных действий.

157

Согласно С.Л. Рубинштейну, способности имеют органические, наследственно закрепленные предпосылки для их развития в виде задатков [91]. Задатками способностей являются особенности нервной системы, обусловливающие работу различных анализаторов, отдельных корковых зон и полушарий мозга. Врожденные задатки определяют скорость образования временных нервных связей, их устойчивость, соотношение первой и второй сигнальных систем [33].

С.Л. Рубинштейн отмечает, что исходные природные различия между людьми являются различиями не в готовых способностях, а именно в задатках. Между задатками и способностями очень большая дистанция, так как между одними и другими — весь путь развития личности. Задатки многозначны, они являются лишь предпосылками развития способностей и могут развиваться в различных направлениях [91].

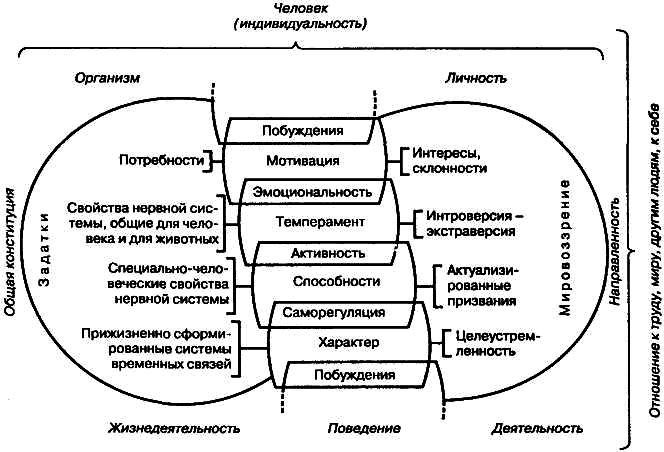

Э.А. Голубева рассматривает способности как динамические характеристики, находящиеся в процессе развития и осуществляющиеся в процессе деятельности. Из такого понимания способностей следует, что целостный подход к их изучению требует и анализа их природных предпосылок, и исследования того, как они проявляются в реальной деятельности, т. е. в социальной ситуации. Это определяет разведение двух взаимосвязанных уровней — уровня природных предпосылок способностей, с одной стороны, а с другой — личностного уровня, на котором они осуществляются и реализуются. Эти два уровня Э.А. Голубева обозначает как «организм» и «личность» (рис. 15).

Кроме изучения соотношения задатков и способностей, целостный анализ предполагает выяснение взаимосвязей способностей с психологическими свойствами, входящими в другие подструктуры индивидуальности. К таким подструктурам Э.А. Голубева относит мотивацию, темперамент и характер. Способности занимают более высокий уровень в иерархии психологических свойств по отношению к мотивации и темпераменту и более низкий по сравнению с характером.

158

Рис. 15. Соотношение природного и социального

в структуре индивидуальности

(Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. М., 1997)

Таким образом, положение способностей в структуре индивидуальности предполагает две координаты их рассмотрения — одна из них (горизонтальная) связана с рассмотрением способностей в системе «организм — личность», другая (вертикальная) — с рассмотрением способностей в системе различных подструктур психологических свойств. Соответственно этому, как считает Э.А. Голубева, при экспериментальном изучении способностей должно реализовываться три направления — психофизиологические исследования (анализ нейродинамических свойств), психологические (анализ когнитивных процессов, свойств темперамента и характера) и социально-психологические (анализ успешности деятельности).

159

По мере того как человечество создавало новые области культуры, материализовавшиеся в продуктах общественной практики, порождались или развивались новые способности, и прежние способности получали новое содержание. Развитие музыки, возникновение нового музыкального строя или перспективного изображения были развитием нового художественного восприятия, новых музыкальных или изобразительных способностей. С расширением сфер трудовой деятельности и появлением новых ее видов у человека формировались и новые способности. Таким образом, человеческие способности и их структура зависят от исторически изменяющихся форм разделения труда [91].

Существенными показателями значительности способностей в процессе их развития могут служить темпы, легкость усвоения и быстрота продвижения. Непосредственным выражением и доказательством способностей являются быстрота и успешность овладения знаниями, овладение определенным кругом знаний. Показателем одаренности может служить и время проявления способностей: раннее их проявление — при прочих разных условиях — служит одним из признаков значительности дарований. Однако обратное заключение не обосновано: из того, что в раннем возрасте способности не выявились сколько-нибудь ярко, нельзя делать отрицательного вывода относительно перспектив дальнейшего их развития. История науки и искусства знает немало случаев, когда люди, ставшие крупнейшими учеными, писателями, художниками, в раннем возрасте не проявляли исключительных способностей, или наоборот — рано появившись, дарование затем не развивается так, как этого можно было бы ожидать, что нередко случается с вундеркиндами. Таким образом, раннее проявление способностей не служит универсальным критерием одаренности, а может быть учтено лишь как один более или менее существенный момент в общей совокупности конкретных условий развития человека [91].

Е.П. Ильин дает следующее определение одаренности: «Сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность (уровень и своеобразие) выполнения определенной деятельности» [36].

160

А. Холодная выделяет шесть типов интеллектуально одаренных людей:

1) с показателем общего интеллекта более 135—140 единиц;

2) с высоким уровнем академической успешности;

3) с высоким уровнем развития творческих интеллектуальных способностей — показателей быстроты порождения идей и их оригинальности;

4) с высокой степенью успешности в выполнении тех или иных видов деятельности;

5) с экстраординарными интеллектуальными достижениями;

6) с экстраординарными интеллектуальными возможностями, связанными с анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни людей.

Выделяют следующие особенности одаренных индивидов:

• сочетание яркого воображения с вниманием к деталям при объективной проверке идей;

• способность к нестандартному восприятию;

• интуиция, изобретательность, бессознательный разум;

• дивергентное мышление;

• любознательность;

• мужество;

• воображение;

• конкретность мышления;

• смелость;

• эстетическая чувствительность [36].

Е.П. Ильин отмечает, что у западных психологов выделяются следующие подходы к интеллектуальной одаренности:

• она представляет результат взаимодействия трех характеристик: способностей выше среднего, вовлеченности в задачу (наличия сильной мотивации) и креативности;

• она представляет результат взаимодействия пяти факторов: двух факторов интеллекта, индивидуально-психологических способностей, характеристик окружения и случайности [34].

161

Западные ученые различают несколько видов одаренности: общая интеллектуальная; специфическая академическая; творческая; психомоторная; лидерская; социальная.

В. Либин отмечает, что по поводу соотношения между понятиями «одаренность», «талант» и «гениальность» существуют разные точки зрения. Ряд авторов рассматривают одаренность лишь как природную основу способностей, подчас низводя ее до задатков и связывая с общим фактором способности к творчеству [65].

Талант (от греч. talanton — вес, мера, затем — уровень способностей) одними психологами отождествляется с одаренностью, другими рассматривается как высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных. Например, М.И. Еникеев дает следующее определение: талант — высокая способность к конкретному виду деятельности [33]. Б.М. Теплов полагал, что талант многосторонен, и этому утверждению есть доказательства. Например, многие поэты (М. Лермонтов, В. Жуковский, К. Хетагуров, М. Волошин) неплохо рисовали, А. Грибоедов сочинял музыку, однако они не были выдающимися художниками, композиторами [34], т. е. одаренные в каком-то виде творчества люди бывают не лишены некоторых других творческих способностей, но не более того.

Гениальность рассматривается со времен И. Канта как высшая степень одаренности, творческих проявлений человека, выражающаяся в продукте, имеющем историческое значение для жизни общества, науки, культуры.

Психические особенности гениальности проявляются в высокоразвитом интеллекте, нестандартности мышления, в его комбинаторных качествах, мощной интуиции.

Для проявления и развития одаренности (таланта, гениальности) требуются высокая работоспособность, самоотдача человека, устойчивая мотивация (направленность личности), овладение знаниями и умениями в специальной области деятельности. Учитывая это, отмечает Е.П. Ильин, делаются попытки отделить одаренность и талант, гений, приняв во внимание данное от приро-

162

ды и его реализацию, следовательно, одаренность — удачное сочетание разных способностей, а талант и гениальность — проявление высокого уровня одаренности в чем-либо [36]. Исследования показали, что наиболее талантливые — индивиды, неудовлетворенные своими результатами, способные к саморазвитию, которые под влиянием новых требований неустанно занимаются самообразованием, перестраивают свое мышление [36].

Ряд ученых отстаивают точку зрения, что талант и гениальность обусловлены наследственностью. Для доказательства приводятся родословные выдающихся представителей науки и искусства. Мы поддерживаем позицию Е.П. Ильина, что врожденность таланта и гениальности не следует путать с наследственностью. Талант и гениальность не передаются по наследству, иначе талантливые люди рождались бы только у талантливых родителей, и все их дети были бы таковыми. Однако они появляются на свет и у вовсе не талантливых родителей, причем из многих детей в семье талантливыми могут стать один-два ребенка.