- •Глава 1

- •1.1. Основные направления изучения личности

- •1.2. Базовые категории психологии личности:

- •1.3. Основные принципы, факторы

- •Принципы психического развития человека

- •Закономерности психического развития человека

- •Основные подходы, объясняющие развитие человека

- •1.4. Периодизация развития индивида,

- •Периодизация постнатального развития человека (мужчин)

- •Возрастная периодизация жизни человека

- •Глава 2

- •2.1. Индивидные свойства человека: общая характеристика

- •2.2. Свойства нервной системы

- •Соотношение типов нервной системы и темперамента

- •2.3. Основные подходы

- •Конституциональные типы по э. Кречмеру

- •Шкала темпераментов по у. Шелдону

- •Типология к. Юнга

- •2.4. Половой диморфизм

- •Глава 3

- •3.1. Социальная среда

- •3.2. Развитие личности и пол

- •3.3. Социально-исторический образ жизни

- •3.4. Структура личности

- •Глава 4

- •4.1. Общая характеристика индивидуальности.

- •4.2. Продуктивные проявления индивидуальности:

- •4.3. Инструментальные проявления

- •Отношение человека к другим людям

- •Типы характера на основании выраженности моральных и волевых свойств человека

- •4.4. Индивидуальные особенности

- •Защитные механизмы

- •Глава 5

- •5.1. Классический психоанализ 3. Фрейда

- •5.2. Аналитическая теория личности к. Юнга

- •5.3. Социально-психологические теории:

- •5.4. Проблема личности в бихевиоризме

- •5.5. Когнитивистский подход к личности:

- •5.6. Гуманистическая теория личности к. Роджерса

- •5.7. Теории личности в отечественной психологии

- •Глава 1. Основные категории психологии личности............................4

- •Глава 2. Индивидные свойства человека и их роль

- •Глава 3. Социогенез личности.......................................................... 102

- •Глава 4. Личность в системе персоногенеза.................................. 143

- •Глава 5. Основные подходы к изучению

3.2. Развитие личности и пол

Е.И. Рогов рассматривает тендерную идентичность как одну из базовых характеристик личности, которая формируется в результате психологической интериоризации мужских или женских черт, в процессе взаимодействия «Я» и других, в ходе социализации [75]. Данную категорию можно определить следующим образом: гендерная идентичность — аспект самосознания, ядром ко-

109

торого является переживание человеком себя как представителя определенного пола.

В отечественной науке проблемой гендерной идентичности или близкими к ней вопросами занимались B.C. Агеев, И.С. Кон, Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский, М.Х. Мелтсас и др.

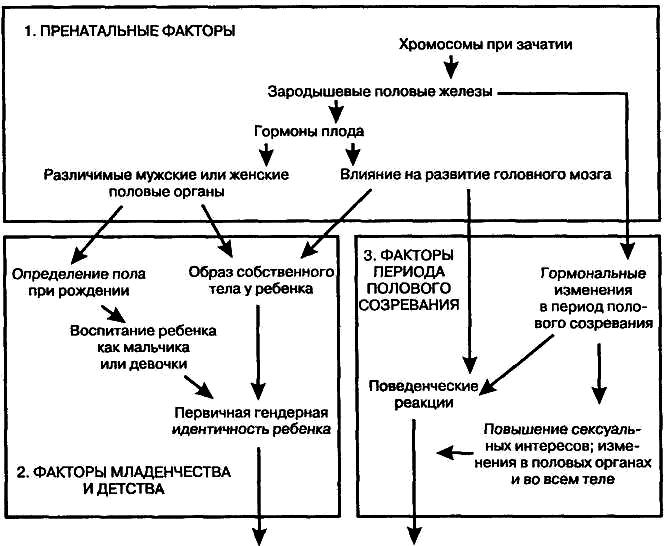

Г. Келли отмечает, что на формирование гендерной идентичности человека оказывают влияние три группы факторов:

1. Пренатальные факторы: факторы, обусловленные наследственностью и общим ходом развития плода. Наши знания о том, какие химические механизмы управляют процессом половой дифференциации в этот период, не достаточны.

2. Факторы младенчества и детства. Сразу же после рождения ребенка его морфологический пол устанавливается по внешнему виду его гениталий и тут же запускаются социальные механизмы формирования первичной гендерной идентичности. Например, сразу же после определения пола розовый и голубой цвета могут быть использованы как отличительный признак, соответствующий названному полу, а о ребенке будут говорить «он» или «она».

Э. Гидденс отмечает, что изучение взаимоотношений матери и ребенка указывает на то, что с мальчиками и девочками родители обращаются по-разному, даже если они уверены, что не делают никаких различий [26].

Д. Вилл, П. Селф, Н. Датан отмечают, что взрослые описывают ребенка в зависимости от того, к какому полу он принадлежит, а доказательством служит описанный ими эксперимент, в ходе которого велось наблюдение за пятью молодыми матерями, которым поручался уход за шестимесячным ребенком по имени Бет. Они, как правило, начинали ему часто улыбаться и предлагать куклы для игр. Ребенка называли «милой», с «нежным голосом». На ребенка того же возраста, по имени Адам, другая группа матерей реагировала совершенно иначе. Для игр ему чаще всего предлагался поезд или другие «мальчиковые» игрушки. В роли Бет и Адама выступал один и тот же, по-разному одетый, ребенок.

110

Э. Гидденс отмечает, что не только родители, дедушки и бабушки судят о детях подобным образом, но и медицинский персонал, принимающий роды. Новорожденных мальчиков чаще всего называли «крепышами», «силачами» и «здоровяками», а к новорожденным девочкам чаще всего обращались как к «лапочкам», «милочкам» и «очаровашкам», хотя они практически не отличались от мальчиков по росту и весу [26].

Первые уроки гендерного воспитания детей являются практически совершенно бессознательными. Они происходят еще до того, как ребенок начинает правильно называть себя «мальчиком» или «девочкой». Имеется целый ряд невербальных «ключей», способствующих начальному развитию осведомленности о существовании различия полов. Б.И. Кочубей отмечает, что взрослые мужчины и женщины обычно обращаются с детьми по-разному [56]. Косметика, используемая женщинами, обладает специфическим ароматом, отличающимся от запаха тех людей, которых ребенок мог научиться ассоциировать с мужским полом. Э. Гидденс утверждает, что визуальными «ключами» для ребенка в процессе его обучения становятся устойчивые различия в стилях одежды, прическах и т. д. [26]. Также предполагается, что с девочками обращаются нежнее и в более опекающем стиле, а с мальчиками — жестче, поощряя их на независимое поведение. История образования педагогической мысли от зарождения воспитания в первобытном обществе до современного общества приводит многочисленные свидетельства того, что физические наказания чаще применяются к мальчикам, чем к девочкам [38; 39]. Подрастая, дети подвергаются дальнейшей социализации и усваивают поведенческие модели, которые считают уместными для их пола. Е.И. Петанова указывает, что к двум годам дети уже имеют некоторое представление о том, что такое пол. Они знают, являются ли они «мальчиками» или «девочками» и, как правило, могут безошибочно распознавать по этому признаку остальных. Однако до 5—6-летнего возраста ребенок не знает, что в течение жизни пол человека не

111

меняется, что каждый человек имеет пол и что различия между девочками и мальчиками определяются их анатомией [76].

По мере того как ребенок все больше и больше осознает себя, он начинает реагировать на воздействия со стороны окружающих его людей и становится носителем различимой Я-концепции, включающей представления о себе как о мальчике или девочке. Постепенно ребенок все явственнее осознает пол своего тела, наличие у себя мужских или женских половых органов и определяет их как часть своей сексуальной природы. Г. Келли утверждает, что все эти факторы (различимые женские или мужские половые органы, определение пола при рождении, воспитание ребенка как мальчика или девочки, образ собственного тела у ребенка) ведут к развитию первичной гендерной идентичности [43].

3. Факторы пубертатного периода. Ребенок продолжает повседневно получать от других людей подтверждения или опровержения своей тендерной идентификации. В период полового созревания новые гормональные изменения в его теле ведут к дальнейшему развитию половых органов и появлению вторичных половых признаков. И.С. Кон отмечает увеличение интереса к сексуальным темам в этот период [53]. Эти процессы, если они протекают обычным образом, продолжают подтверждать тендерную идентичность индивидуума по мере приближения к взрослому состоянию. Г. Келли утверждает, что если в пубертатном периоде не происходят ожидаемые изменения (если программа гендерной идентификации имеет некие внутренние несоответствия) и гендерная самоидентичность не подтверждается, это часто приводит к душевному конфликту и эмоциональному кризису. Особое значение в подростковом возрасте и юности имеет увеличение интереса к сексуальному поведению. Одним из важных способов подтверждения гендерной идентичности в этот период являются воображение и фантазии [43].

Итак, новые факторы полового созревания (рост гениталий, появление вторичных половых признаков, повышение полового влечения, эротические фантазии и т. д.) взаимодействуют между

112

собой, чтобы подтвердить первичную гендерную идентичность, установившуюся в детстве. К этому моменту в психосексуальном развитии человека формирование гендерной идентичности практически завершено (рис. 14).

Рис. 14. Формирование тендерной идентичности

(Келли Г. Основы современной сексологии. СПб., 2000)

Гендерная идентичность и тендерная роль у взрослых обычно распознаются, по мнению Г. Келли, как более маскулинизированные у мужчин и более феминизированные у женщин [43]. Маскулинные и фемининные элементы присутствуют в каждом человеке, даже если его доминирующая идентичность больше склоняется к тому или иному типу.

113

Т.В. Бендас в представлениях о гендерной идентичности выделяет четыре этапа. Рассмотрим их.

Первый, дофрейдовский, этап относится к началу XX в. В ранних исследованиях, посвященных психологии женщины (Г. Гейманс, П.Е. Астафьев и др.), отражалось наивное житейское представление о том, что женщина должна соответствовать некоему идеалу, сформированному в высшем обществе: быть эмоциональной, загадочной, томной, слабой, заботливой, хорошей матерью, т. е. женственной в поведении, одежде, прическе и т. д. Те, кто отклонялся от этого идеала, подвергались осуждению.

Второй этап связан с деятельностью 3. Фрейда и его последователей и охватывает период с 1920-х по 1970-е гг. В своей работе «Женственность» он изобразил женщин завидующими мужской анатомии и заключил, что «фемининными» чертами являются пассивность, зависимость и склонность к подчинению. Мужчин же он считал активными и стремящимися к власти. Любое отклонение от этих эталонов считалось проявлением нездоровой гендерной идентичности [99]. В частности, стремление женщин к власти (характеристика, которая должна быть у мужчины) было названо фаллическим.

Третий этап — 70—80-е гг. XX в. связан с именем двух исследователей — С. Бэм и Д. Спенс, которые для объяснения различных вариаций гендерной идентичности привлекли понятие андрогинии. В 1974 г. С. Бэм сформулировала свою гипотезу о существовании 3 типов людей с различной гендерной идентичностью: с преобладанием фемининных характеристик, с преобладанием маскулинных характеристик и андрогинных, т. е. тех, у кого наблюдается баланс маскулинных и фемининных характеристик. При этом наиболее привлекательным ей казался третий тип: по ее мнению, андрогинные личности обладают адаптивностью и гибкостью поведения, отличаются творческими наклонностями и наиболее психологически благополучны. Первые два типа изображались негибкими, ограниченными, демонстрирующими стереотипное гендерное поведение. В 1975 г. Д. Спенс подвергла

114

критике определение андрогинии, сделанное С. Бэм, и предложила другой показатель: андрогинность — это сочетание высокой маскулинности и высокой фемининности, т. е. сочетание противоположных характеристик, таких, как доминантность и подчиненность, ассертивность и уступчивость и т. д. В таком понимании андрогинные субъекты производили впечатление людей с нездоровой гендерной идентичностью, однако Д. Спенс так не считала — напротив, андрогинность ассоциировалась у нее с высокой самооценкой и психическим благополучием человека. В общей сложности ею было выделено четыре типа людей: типичные мужчины, типичные женщины, андрогинные личности и недифференцированные личности с низкими показателями маскулинности и фемининности. Обе исследовательницы разработали методики по измерению андрогинии: Бэм — BRSI, Спенс — PAQ, которые стали использоваться в различных прикладных областях науки.

Четвертый этап охватывает последующие несколько лет. С. Бэм отказалась от идеи андрогинии, так как в обществе, в котором очень популярно четкое разделение на «мужское — женское», воспитывать детей в духе неопределенной и не очень понятной андрогинности — значит ставить их в сложные условия [15].

Историческое освещение проблемы гендерной идентичности позволяет нам увидеть истоки гендерного подхода в педагогике, оценить актуальность и целесообразность гендерного воспитания в современном обществе.

Н.К. Радина отмечает наиболее тесную связь понятия «гендерная идентичность» с «Я-концепцией личности». Мы полностью согласны с ней, что идентичность является ведущей характеристикой Я-концепции, отражающей более или менее осознаваемую когнитивную составляющую (образ Я, картину Я) и обеспечивающей целостность и непрерывность личности в течение жизни. Следовательно, гендерная идентичность может быть представлена утверждением «Я как женщина» или «Я как мужчина», т. е.

115

женская (мужская) идентичность — категоризация себя как представителя женской (мужской) социальной группы и воспроизведение гендерно обусловленных ролей, диспозиций, самопрезентаций [85].

Интерес для нашего исследования представляет диссертационная работа М.А. Толстых «Становление тендерной идентичности студентов младших курсов вузов» (Волгоград, 2006), в которой понятие «гендерная идентичность» рассматривается как целостное динамическое образование личности девушек и юношей, включающее совокупность интеллектуальных, ценностно-смысловых и поведенческих структурных компонентов, обеспечивающих самотождественность, целостность, внутреннюю непрерывность полового самосознания, ценностно-смыслового отношения к мужественности (маскулинности), женственности (фемининности) и позитивного полоролевого поведения, соответствующего биологическому полу.

Механизм гендерной идентификации состоит в усвоении субъектом психологических черт, особенностей поведения, характерных для людей определенного пола. В процессе первичной гендерной социализации индивид усваивает нормативные представления о соматических, психологических, поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин. Ребенок сначала осознает свою принадлежность к определенному полу, затем у него формируется социальный идеал гендерного поведения, отвечающий его системе представлений о наиболее положительных чертах конкретных представителей данного пола (чаще всего матери или отца), и наконец, он стремится имитировать определенный тип гендерного поведения, трансформируя первоначально «идеальную» модель в конкретную через включение собственных личностных особенностей.

Как механизм гендерной социализации гендерная идентификация претерпевает существенные изменения в современном мире. В традиционных обществах, лишенных социальной динамики, гендерная идентификация отличается относительно жест-

116

кой определенностью, что связано с четкой социальной фиксацией маскулинности (социальный эталон мужественности) и фемининности (социальный эталон женственности). Еще в XIX в. маскулинные и фемининные черты считались взаимоисключающими, как мы уже отмечали, рассматривая модели маскулинности — фемининности по В.Е. Кагану. Сейчас маскулинность и фемининность не рассматривают как противоположные качества, а представляют независимыми друг от друга параметрами. Например, женщина может быть мужественной, не ослабляя при этом своих психологических женских качеств. Чем патриархальнее страна, тем в большей степени можно наблюдать жесткое деление деятельности на традиционно мужскую и традиционно женскую.

Динамика процессов гендерной идентификации в условиях современной социализации способствует появлению негативных социально-психологических явлений, например, таких как нивелирование половых различий, либо реверсная модель психологии пола (не соответствующая полу биологическому). Такие нарушения гендерной идентификации возникают чаще всего при неправильном воспитании: когда родители очень хотели мальчика, а родилась девочка, которую они воспитали как мальчика, и наоборот; если в воспитании ребенка принимает участие только один родитель, представляющий эталон только мужского или только женского поведения, и т.д. Е.В. Андриенко отмечает, что в России некоторые процессы гендерной идентификации во многих семьях были нарушены после Великой Отечественной войны, когда миллионы русских детей росли без отцов. Отсутствие отца влекло за собой неизбежное увеличение родительской власти матери. И до сих пор немало российских семей характеризуется главенствующей ролью матери в воспитании детей и второстепенным влиянием отца, что затрудняет адекватное усвоение маскулинных и фемининных черт в детском возрасте [9]. У. Бронфенбреннер, исследуя различия воспитания и социализации в России и Америке в 60—70-е гг., обратил особое внимание именно на гипертрофированную роль русской матери в воспитании

117

детей. С его точки зрения такая роль влечет за собой подобие матриархата, когда мать, взяв на себя всю ответственность за ребенка, сопровождающуюся чрезмерной, с точки зрения автора, заботой и тревогой, снижает воспитательные функции отца. Этот процесс усугубляется тем, что количество женщин, окружающих ребенка в период детства, значительно превышает количество мужчин. В итоге У. Бронфенбреннер делает вывод о том, что дети в России скорее всего будут менее самостоятельными, чем американские, имеющие больше социальных возможностей для реализации своей инициативы и активности (качества, которые отцом стимулируются в большей степени, чем матерью).

Гендерная идентификация является одним из ведущих механизмов социализации в любом обществе.

Проблемы гендерной социализации рассматриваются в работах Д.Н. Исаева, В.Е. Кагана, И.С. Кона, Д.В. Колесова, А.Г. Хрипковой, Н.Б. Сельверова, Я.Л. Коломинского, М.Х. Мелтсаса, Т.А. Репиной, Л.И. Столярчук, И.С. Клециной и др.

Гендерная социализация — начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости процесс усвоения культурных норм и освоения гендерных ролей, посредством которого человек обучается моделям поведения в обществе, ценностям и т. д., соответствующим понятиям «мужское» и «женское». Гендерная социализация — это процесс развития личности, индивидуальности девочки, мальчика, девушки, юноши в реальной жизнедеятельности, осуществляемый в системе взаимоотношений со взрослыми, сверстниками своего и противоположного пола и с самим собой [96].

Гендерная социализация — процесс непрерывный, так как ребенок постоянно взаимодействует с социумом, входит в бесконечное число отношений. По мере взросления эта система становится сложнее, а сами отношения, которые продолжают вносить определенные изменения в личность, индивидуальность девочки и мальчика, девушки и юноши, глубже. Направить их на воспитание культуры взаимоотношений полов, развитие способностей к

118

реализации гибкого гендерного репертуара, умений и навыков соответствующего поведения, самосовершенствование женской или мужской индивидуальности — задача учителей, воспитателей.

Гендерная социализация — процесс не только индивидуальный, но и социальный. Е.К. Каширская отмечает, что социализирует все: люди (родители, педагоги, сверстники и сверстницы), вещи, явления, литература, искусство, средства массовой коммуникации и др. [42]. Развитие девочки и мальчика во взаимодействии и под влиянием окружающей среды в самом общем виде можно определить как процесс и результат их гендерной социализации, т. е. усвоения гендерных ролей и норм культуры взаимоотношений полов того общества, в котором они живут, а также процесс саморазвития и самореализации.

И.С. Клецина отмечает, что механизмами гендерной социализации являются: процесс идентификации, социальные подкрепления, осознание, понимание половой социальной роли, социальные ожидания, гендерные схемы [44]. Необходимо отметить недостаточную изученность педагогических, психологических, социально-психологических механизмов гендерной социализации.

Основными факторами, влияющими на формирование гендерной идентичности ребенка в процессе гендерной социализации, являются: семейное воспитание, воспитательно-образовательная среда учебных заведений, влияние сверстников и т. д. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Семья — первый по времени и наиболее близкий к ребенку воспитатель. Мы согласны с мнением Л.А. Григорович, которая утверждает, что с появлением ребенка на свет взрослые, в первую очередь родители, воспринимают его в соответствии с гендерными стереотипами, принятыми в обществе [28]. И в соответствии с ними строится и процесс воспитания. Мальчиков стараются приблизить к образу независимого, деятельного мужчины, а девочку сделать внимательной, заботливой, нежной и эмоциональной.

А.И. Захаровым установлено, что наиболее выраженная идентификация с родителем того или иного пола у мальчиков проис-

119

ходит в возрасте 5—7 лет, а у девочек — в возрасте 3—8 лет, а также успешность идентификации зависит от компетентности и престижности родителя того или иного пола в представлении детей, а также от наличия в семье идентичного их полу члена прародительской семьи (дедушки для мальчиков и бабушки для девочек). Идентификация у девочек с матерью имеет ряд особенностей:

а) больший возрастной период;

б) большая интенсивность процесса идентификации, т. е. девочки чаще выбирают роль матери, чем мальчики — роль отца;

в) большая значимость для идентификации теплых эмоциональных и доверительных отношений с матерью;

г) большая зависимость идентификации от отношений между родителями (конфликты отрицательно сказываются на идентификации);

д) меньшее влияние на девочек сестры, чем брата на идентификацию мальчика.

Д.Н. Исаев и В.Е. Каган отмечают, что менее осознаваемой является зависимость поведения родителей от пола самого ребенка. Они больше идентифицируют себя с ребенком своего пола и больше хотят быть моделью для него. На общение с детьми переносится стиль отношений между полами: отцы относятся к дочерям в некотором смысле как к маленьким женщинам, а матери к сыновьям — как к маленьким мужчинам. Суммируя данные многих исследований, авторы замечают, что отцы больше разговаривают с новорожденным сыном, в поведении же матери с мальчиками преобладают мышечные упражнения, а с девочками — речевое обращение [37]. Такое поведение матери стимулирует у мальчиков двигательную активность, а у девочек — вербальные способности.

Л.А. Григорович отмечает важность совпадения пола ребенка с родительскими ожиданиями, так как в случае несовпадения появляется риск подавления присущих полу поведенческих проявлений и формирование противоположных [28]. Если пол младше-

120

го ребенка совпадает с полом старшего, то традиционные поло-ролевые особенности у младшего обычно выражены сильнее: так, младшая сестра девочки будет вести себя в большей степени как девочка, чем младшая сестра мальчика.

Д.Н. Исаев, В.Е. Каган считают, что особое значение, особенно в воспитании мальчиков, имеет степень их маскулинности — фемининности в глазах родителей: недооценка приводит к стремлению стимулировать маскулинность через сверхтребования, непосильные для ребенка и снижающие у него ценность и силу «Я», тем самым приводя чаще к феминизации, чем к искомому усилению маскулинности [37]. Важна также оценка родителями собственных маскулинности — фемининности и динамики их развития. Установки этого уровня могут быть двойственны. С одной стороны, родители ждут от ребенка своего пола поведения, сходного с их собственным в детстве, а с другой — реализации того, чего сами они хотели, но не достигли.

X. Биллер утверждает, что дочери у понимающих и поощряющих матерей более активны, а у таких же отцов — более пассивны; и матери, и отцы поощряют игры, активные у сыновей и социально-подражательные у дочерей, но на активную игру девочек матери реагируют нейтрально, а отцы ее не поощряют. При этом дети реагируют не просто на поведение родителей, а на связанное с полом поведение, и роль отца, особенно для мальчиков, может быть даже более значимой, т. е. роль отца имеет свои специфические особенности.

Ф. Парсонс отмечает, что поощрения и наказания у отца, как правило, носят несколько иной характер, чем у матери. Отцовская доброта отлична от доброты матери: отец в обращении с детьми более требователен, и доброта его более суровая, он скуп на похвалу, но если он похвалит ребенка, то эта похвала для сына или дочери часто важнее, чем похвала и поощрения матери.

Особенно важно отцовское влияние при воспитании сыновей, поскольку мужской природе присуще стремление к риску, при-

121

ключениям, а женской природе — осторожность, стремление оберегать, сохранять свое потомство.

В современной семье отец все больше выступает как партнер матери по воспитанию детей, беря на себя возрастающую долю заботы о них. Мы согласны с Б.И. Кочубей, которая показывает значимость мужского отношения к ребенку, мужского стиля воспитания, независимо от того, кто является носителем этого стиля — родной отец или отчим [56].

Интерес для нашего исследования представляет работа Д.Н. Исаева и В.Е. Кагана относительно особенностей тендерной идентификации ребенка в неполной семье или в ситуации, когда отец самоустраняется от воспитания ребенка [37]. Безусловно, неполнота семьи не оптимизирует развития ребенка. Значима не сама по себе неполнота семьи, а травмирующий ребенка негативный образ отца, создаваемый живущими с ним взрослыми, либо непредставленность отца в мировосприятии ребенка, так для ребенка значимо порой не столько то — присутствует ли отец рядом с ним, сколько то — есть ли у него отец и «хороший» ли он.

В целом можно отметить, что родители и семья являются первыми воспитателями ребенка, они не односторонне влияют на ребенка, а взаимодействуют с ним и это взаимодействие во многом определяется соотношением пола ребенка и родителей и отношением последних к полу ребенка.

Воспитательно-образовательная среда учебных заведений. В контексте проблем гендерной идентификации особый интерес представляет рассмотрение двух практик обучения:

1) при которой мальчики и девочки обучаются раздельно: в школах для мальчиков и для девочек;

2) при которой мальчики и девочки обучаются совместно.

В истории отечественного среднего образования были периоды, когда раздельное по признаку пола обучение было всеобщим, так как было определено законодательно. Д.И. Латышина отмечает, что в дореволюционной России девочки не обучались вместе с мальчиками, эта практика обосновывалась особенностями

122

женской психики, меньшими интеллектуальными способностями женщины [63]. С начала XX в. по примеру некоторых стран Европы в России начали создаваться образовательные учреждения с совместным по полу обучением и воспитанием. В Санкт-Петербурге в 1908 г. были открыты первые коммерческие училища с совместным по полу обучением, а после первых лет существования советской власти такая практика стала повсеместной. Совместное обучение мальчиков и девочек считалось прогрессивным. Л.Е. Раскин подчеркивал, что при совместном обучении между детьми и подростками противоположного пола формируется дружба, они приобретают важный опыт товарищества [87]. Таким образом, совместное обучение подчеркивает равноправие полов, создает базу для дальнейших межличностных контактов и совместного труда.

Однако в 1943 г. практика раздельного по полу обучения и воспитания вновь была восстановлена [90]. Постановление СНК узаконило раздельное обучение для девочек и мальчиков и внедряло разные модели социализации в зависимости от пола. И.С. Клецина отмечает, что организация раздельного обучения мальчиков и девочек была вызвана прежде всего государственными интересами. Девочек воспитывали как будущих матерей, а мальчиков — как воинов, но в то же время предполагалось, что и те и другие будут одинаково добросовестно трудиться на производстве, прежде всего, на благо своей Родины. И.С. Клецина подчеркивает, что официальная идеология формировала светлый образ «матери-труженицы», удовлетворяющий сразу двум важнейшим общественным потребностям: демографической и производственной [45]. И.С. Кон отмечает, что социально-структурные и педагогические факторы полоролевой дифференциации отражались на психологическом самочувствии и развитии детей. Моральный климат школы резко изменился. Отношения мальчиков и девочек, которые могли теперь встречаться только на редких совместных вечерах, под бдительным надзором учителей, утратили товарищеский характер, эротизировались и сексуализировались. В условиях

123

раздельного обучения мальчики и девочки воспитывались как две абсолютно разные группы людей, имеющие противоположные сущности и предназначения. Тем самым в сознании людей утверждалось представление о принципиальных различиях мужской и женской психологии, поведения, жизненного пути мужчин и женщин. По многочисленным просьбам учителей и родителей раздельное по полу обучение было отменено в 1954 г., и советская школа опять стала совместной.

Вопрос о раздельном обучении является одним из наиболее неоднозначных и малоизученных вопросов, на который педагоги, психологи и социологи, несмотря на многолетнее изучение истории образования и безусловную актуальность, пока что не могут дать однозначного ответа. Г.А. Наследова и Е.М. Тихомирова отмечают, что сторонники раздельного по полу обучения выдвигают такие аргументы: возможность избежать неравномерности наступления возрастных кризисов у мальчиков и девочек, более высокая успеваемость по отдельным предметам, снижение агрессии, более успешная самореализация девочек в карьере и семье (параметры оценивания успешности не уточнены), более спокойное и уверенное в себе поведение мальчиков [70]. Наша позиция в данном вопросе следующая: раздельное обучение закрепляет на уровне сознания биологическую разницу между полами как основу разделения деятельности, акцентирует неравенство возможностей в обучении (когда, к примеру, программа по математике дается девочкам не полностью), ориентирует детей на выполнение сугубо традиционных социальных ролей и, наконец, противоречит общемировой тенденции к совместному обучению. Наши данные коррелируют с данными Д.В. Колесова, что необходимо воспитывать уважение к сверстнику противоположного пола, организуя совместную деятельность мальчиков и девочек [48], и В.А. Сухомлинского, что совместное обучение и воспитание детей способствует формированию начал мужественности и женственности [97].

124

Можно согласиться с И.С. Коном, что гендерная идентификация со сверстниками — важная составная часть развивающегося самосознания ребенка [51].

Б. Сигмиллер утверждает, что именно в среде сверстников ребенок может испытывать себя как представитель пола, апробировать усваиваемые полоролевые установки в нерегламентируемом взрослыми общении. Дети подкрепляют друг у друга соответствующее полу поведение, а вызывающее отрицательное отношение сверстников поведение, не соответствующее полу, прекращается быстрее, чем подкрепляемое. С возрастом осознаваемые и мотивированные отрицательные реакции на несоответствие поведения сверстника(цы) полу учащаются. Наблюдая около 500 детей от 3 до 5 лет, Б. Сигмиллер пришел к выводу, что половая роль — один из самых распространенных механизмов детского научения. Если в общении со взрослыми ребенок ориентируется на стандартные стереотипы полоролевого поведения, то в общении со сверстниками он практически проделывает динамику половой дифференциации. Ю. Азаров отмечает, что в детской субкультуре происходит важнейшая часть того процесса, в котором «ребенок в известном смысле сам является творцом своего воспитания». В том смысле творцом, что воспитывает та деятельность, которая исходит из души ребенка, является его собственной деятельностью, основанной на побуждениях его «Я» [4].

В отечественной науке проблема влияния на процесс гендерной социализации группы сверстников почти не разработана. Исключение составляют работы ТА. Репиной [90], которая совместно с сотрудниками лаборатории социального развития дошкольников и аспирантами занималась этой проблемой, изучая структуру и функции группы детского сада, специфику межличностных процессов детей разного пола, а также исследование В.В. Абраменковой [1], посвященное изучению влияния половой дифференциации на межличностные отношения в однополой группе в ситуации совместной деятельности.

125

Процессы тендерной социализации рассматриваются в контексте различных концепций:

• концепции, разработанные в рамках известных психологических ориентации (теория социального научения, моделирования, половой типизации и теория когнитивного развития);

• в специально разработанных концепциях для объяснения механизмов усвоения половой роли детьми в процессе социализации (новая психология пола, теория гендерной схемы).

Психодинамическая теория возникла на основе психоаналитической традиции, родоначальником которой является 3. Фрейд. Согласно данной теории, существуют три стадии гендерного развития ребенка [43]. Вначале дети не осознают половых различий. Приблизительно в двухлетнем возрасте ребенок начинает замечать, что мальчики и девочки отличаются друг от друга. Фрейд полагал, что особую ценность в глазах детей приобретают мужские гениталии, и в связи с этим девочки испытывают так называемую зависть к пенису, а мальчиков пугает мысль о том, что они могут лишиться своих половых органов (ощущают кастрационную тревогу), и они начинают завидовать девочкам, что мужчины не могут рожать детей. На третьей стадии гендерного развития в ходе общения с мужчинами и женщинами, играющими значительную роль в их жизни, они оценивают своих родителей с точки зрения их половой принадлежности и проявляют большую склонность к общению с отцом. На определенном этапе тендерного развития мальчики испытывают чувственное влечение к матери, что составляет основу эдиповых желаний, которые постепенно идут на убыль, и мужчина занимает присущее ему место в системе социальных отношений. У девочек возникает комплекс Электры (ревнует отца к матери), разрешение которого — принятие мужской доминантности через подавление в себе мужской активности, развитие пассивного зависимого поведения и идентификации с матерью. Исходя из этого утверждения, модель мужская и модель женская диаметрально противоположны по своим качествам (для мужского поведения характерны активность, аг-

126

рессивность, решительность, стремление к соревнованию и достижению, способности к творческой деятельности, рассудочность, для женского — пассивность, нерешительность, зависимое поведение, конформность, отсутствие логического мышления и устремления к достижению, а также большая, чем у мужчины, эмоциональность и социальная уравновешенность). Фрейд полагал, что личность развивается гармонично, полноценно, когда она следует вышеописанным моделям, когда не нарушается ее половая идентификация. В противном случае возникают личностные отклонения, развивается ущербная личность.

Социальный бихевиоризм (концепция социального научения) предполагает, что ребенок того или иного пола приобретает определенное поведение через моделирование, подражание или идентификацию, а именно: через процессы, которые не являются прямо и специфически подкрепляемыми. Такой моделью для ребенка, в первую очередь, являются родители. Ребенок идентифицирует себя с родителем не только своего пола, но и противоположного, а также с братьями, сестрами, сверстниками и другими значимыми лицами, поведение которых подкрепляется, имеет успех. Теория социального научения предполагает, что одни и те же типы поведения по-разному подкрепляются у мальчиков и девочек. В обществе существует представление о том, какими должны быть мальчики и девочки и, соответственно этому, девочки, например, чаще получают одобрение окружающих, если ведут себя пассивно, а мальчики — если проявляют активность и независимость [31].

Теория когнитивного развития. Основатель этой теории А. Кольберг утверждает, что сама гендерная идентификация основана на когнитивной способности ребенка, понимании им своей гендерной принадлежности и того, что это свойство необратимо.

Формирование гендерных представлений ребенка возникает в результате активного структурирования и обобщения его собственного опыта. Теория когнитивного развития отводит родителям меньшую роль в формировании гендерных различий и полагает, что принятие ребенком гендерной роли является следствием

127

развития его представлений о гендерных различиях (когнитивного усвоения этих представлений).

На первоначальной стадии, по А. Кольбергу, происходит самокатегоризация — причисление ребенком себя к определенному полу. Ребенка называют мальчиком, и это приводит к тому, что он сам начинает считать себя мальчиком. Усваивая гендерные стереотипы, ребенок начинает относить эти стереотипы к себе, и именно это и формирует раннюю (детскую) гендерную идентификацию [31]. Он начинает положительно оценивать то, что связано с его половой ролью, и секстипичное поведение вызывает в нем позитивные чувства. Таким образом, происходит самоутверждение, мотивационным компонентом которого является желание сохранить позитивный образ себя.

Теория А. Кольберга частично исходит из теории Ж. Пиаже об общем когнитивном развитии ребенка и утверждает, что гендерная идентификация, или самокатегоризация, способствует выработке гендерных установок. Это развитие, как считает А. Кольберг, идет от представлений ребенка о телесных различиях, что в дальнейшем подкрепляется социально-ролевой дифференциацией и идентификацией с представителями своего пола.

Теория гендерной схемы опирается на теорию социального научения и теорию когнитивного развития [15]. «Гендерная схема» — это когнитивная структура, сеть ассоциаций, которая организует восприятие индивида и руководит им. Дети кодируют и организуют информацию, в том числе и информацию о себе, по дихотомической схеме «маскулинность — фемининность» [44]. Сюда включаются данные об анатомии мужчин и женщин, их участии в рождении детей, профессиях и разделении занятий (в том числе и по дому), личностных характеристиках и поведении. Эта дихотомия «мужское — женское» — самая важная из всех классификаций людей, которые существуют в человеческом обществе. Усвоив, что означает эта дихотомия, ребенок сортирует всю информацию по двум категориям: «женскому» и «мужскому» поведению. Следующий шаг — ребенок делает обобщение:

128

какие атрибуты составляют «женское», а какие — «мужское». Формируется соответствующий гендерный стереотип — что могут делать и как себя вести мальчики и что и как — девочки. Тот, кто ведет себя согласно стереотипу, обладает гендерной типичностью — типичный мальчик или типичная девочка [44].

Гендерная схематизация — это обобщенная и натренированная когнитивная готовность детей кодировать и организовывать информацию о себе и других соответственно культурным определениям «мужское — женское» [44]. Теория гендерной схемы рассматривает восприятие как конструктивный процесс, т. е. созидательный, творческий, а не просто копирующий. При этом процессе происходит взаимодействие между входящей информацией и существующей у индивида схемой. В конце концов это взаимодействие и определяет то, что воспринимает индивид. Следующий этап усвоения гендерной роли связан с внедрением гендерной схемы в структуру Я-концепции ребенка. Дети учатся применять схему не только для селекции поступающей извне информации, но и в отношении к самому себе. Они выбирают из множества возможных человеческих характеристик только те, которые определены в данной культуре как приемлемые для его или ее собственного пола и поэтому подходят для организации разнообразного содержания Я-концепции.

Таким образом, Я-концепция детей становится типизированной по полу (полотипизированной), и два пола воспринимаются различными не столько по степени выраженности личностных свойств, сколько по выраженности характеристик, присущих тому или иному полу. Одновременно с этим дети обучаются оценивать свою личность на соответствие гендерной схеме (так их дисциплинируют родители и посторонние люди), противопоставляя другому полу собственные предпочтения, отношения, поведение, свойства. Гендерная схема становится предписывающей, диктующей стандарт поведения [44].

Представители теории социальных ожиданий, или «новой психологии пола» (Дж. Стоккард, М. Джонсон, Л. Вейтцман и др.)

129

считают, что основную роль в процессе гендерной социализации играют социальные ожидания общества. Они возникают на основе конкретной социально-культурной матрицы, и половая идентичность, и половая роль формируются соответственно воспитанию, где находят отражение социальные ожидания окружающих. Социальные ожидания и образцы гендерного поведения неодинаковы для детей разных возрастов и взрослых. Гендерные роли в действительности — это возрастные гендерные роли, а гендерные различия появляются у детей по мере взросления и могут быть объяснены различием гендерных ролей, которые должны играть мужчины и женщины в обществе в соответствии с социальными ожиданиями.

Анализ исследований, посвященных изучению процесса гендерной социализации, свидетельствует, насколько многопланова и сложна эта проблема в современных условиях, когда меняется содержание мужских и женских социальных ролей, как много в ней дискуссионных вопросов и противоречивых мнений. И особенно это касается биологического и социального соотношения в процессе гендерного развития ребенка. Обобщая сказанное, важно подчеркнуть, что основной и определяющей причиной процесса гендерной социализации и формирования гендерных различий являются не столько биологические особенности пола, сколько раннее различие социальных требований, которые предъявляются представителям разного пола, и разные воспитательные подходы к детям в зависимости от их пола.