- •Лекция № 4. Болезни твердых тканей зубов некариозного происхождения.

- •Введение

- •Классификация некариозных поражений зубов

- •Фрагмент Международной классификации стоматологических болезней на основе icd-da, воз, Женева, 1995 к00 Нарушения развития и прорезывания зубов

- •Некариозные поражения зубов до прорезывания нарушения развития и прорезывания зубов к00. Анодонтия

- •1. Отсутствие зачатков.

- •2. Гибель зачатков.

- •К00.1 Сверхкомплектные зубы

- •К00.2 Аномалии размеров и формы зубов (макродентия, микродентия, изменение формы, числа и величины корней зубов)

- •К00.3 Крапчатые зубы (флюороз)

- •Этиологические факторы. Клинические проявления.

- •Индекс флюороза н. Т. Dean

- •К00.4 Нарушение образования зубов (гипоплазия)

- •1. Изменение цвета эмали;

- •2. Недоразвитие эмали;

- •3. Отсутствие эмали.

- •Несовершенный амелогенез к00.51 Несовершенный дентиногенез

- •К00.6 Нарушения прорезывания зубов

- •К00.8 Другие нарушения развития зубов

К00.4 Нарушение образования зубов (гипоплазия)

Гипоплазия. Системная и местная. Этиология, клинические проявления. Антенатальная и постнатальная профилактика гипоплазии.

Гипоплазия – недоразвитие твердых тканей зуба в период их роста и формирования.

Различают гипоплазию

системную (общую) и

местную.

Системная гипоплазия является следствием различных

патологических процессов в организме, при которых нарушается или угнетается функция амелобластов, а нередко и одонтобластов, что приводит к нарушению процесса минерализации эмали и дентина.

Гипоплазия развивается вследствие действия различных факторов:

эндогенных (аномалии закладки клеток зародыша);

экзогенных (факторы, неблагоприятно влияющие на клетки плода или органа).

Системная гипоплазия временных зубов формируется во

внутриутробном периоде и связана с нарушениями в организме беременной женщины. Системная гипоплазия постоянных зубов связана с перенесенными тяжелыми инфекционными заболеваниями, рахитом, расстройствами пищеварительного тракта (диспепсиями), недостаточностью эндокринных желез (особенно паращитовидных), нарушением обменных процессов, происходящих в период формирования и минерализации зубов.

Локализация гипоплазии на коронке зуба, также как и групповая принадлежность пораженных зубов, во многом зависит от возраста, в котором ребенок перенес заболевание. Так, при болезни ребенка в первые месяцы жизни гипоплазия развивается в области режущего края центральных резцов и бугров шестых зубов, так как их формирование начинается на 5-6 месяце после рождения, на 8-9 месяце формируются боковые резцы и клыки, следовательно, болезни ребенка в этом возрасте приведут к гипоплазии этих зубов.

Диагностику проводят с использованием основных и вспомогательных методов.

Жалобы:

нет, обычно течение бессимптомное;

при значительном разрушении эмали, может быть болезненность от химических раздражителей;

беспокоит эстетический дефект;

По клиническим проявлениям различают следующие формы системной гипоплазии:

1. Изменение цвета эмали;

2. Недоразвитие эмали;

3. Отсутствие эмали.

Выраженность клинической картины зависит от тяжести перенесенного заболевания.

1. Изменение цвета эмали проявляется в виде симметрично расположенных пятен белого, реже желтоватого цвета. Пятна располагаются на одноименных зубах, на вестибулярной поверхности и не сопровождаются неприятными ощущениями. Характерной особенностью пятна при гипоплазии является то, что наружный слой эмали гладкий, блестящий, не окрашивается красителями. В течение жизни пятно свои размеры, форму и цвет обычно не изменяет.

2. Недоразвитие эмали – является более тяжелой формой гипоплазии и может проявляться в виде:

волнистой;

точечной и

бороздчатой эмали.

Волнистая эмаль при обычном осмотре может не выявляться. Однако,

после высушивания проявляется в виде валиков и небольших углублений между ними.

Точечные углубления в эмали наиболее распространенная форма

гипоплазии. В первое время после прорезывания эмаль в месте углублений имеет нормальный цвет, но затем постепенно пигментируется.

Бороздчатая форма гипоплазии может выглядеть в виде одиночных или множественных борозд. Если вся коронка покрыта бороздками, то такая гипоплазия называется «лестничная».

Гипоплазия центральных резцов верхней челюсти с поражением их вестибулярной и небной поверхностей |

Системная гипоплазия (выраженная стадия поражения постоянных резцов, клыков и первого моляра) |

3. Отсутствие эмали (аплазия) – наиболее тяжелая, редко встречающаяся форма.

При этой форме помимо эстетического дефекта, характерны жалобы на болевые ощущения от температурных, механических и химических раздражителей, которые проходят после их устранения.

Клинически аплазия проявляется отсутствием эмали на определенном участке коронки, но чаще – на дне чашеобразного углубления или в борозде, охватывающей зуб.

Патологическая анатомия. При микроскопическом исследовании шлифов гипоплазированных зубов на участках поражения эмали и вблизи них более часто выявляются полосы Ретциуса, что свидетельствует о нарушении минерализации эмали. Изменена ширина, нарушено направление эмалевых призм. При тяжелых формах заболевания более выражена спиралевидная изогнутость эмалевых призм. Отдельные призмы почти под прямым углом меняют свое направление. Неравномерна ширина так называемых межпризменных пространств, неодинакова минерализация отдельных участков эмали. При любом виде гипоплазии на шлифах эмали отмечается большое количество эмалевых пластинок, представленных органическим веществом.

Нарушения минерального обмена, вызвавшие гипоплазию тканей зуба, приводят и к изменениям в структуре дентина, о чем свидетельствует нарушение хода трубочек и большее количество интерглобулярного дентина по сравнению с нормой. Пульпа при гипоплазии усиленно продуцирует заместительный (третичный) дентин. Гистологически в ней определяется уменьшенное количество клеточных элементов. В слое одонтобластов выявляются вакуоли, а в центральной части пульпы наблюдается сетчатая атрофия. В нервных элементах пульпы определяются дегенеративные изменения.

Кроме недоразвития эмали встречается и недоразвитие дентина, при этом изменяется форма зуба.

Примером измененной формы являются зубы Гетчинсона

Фурнье

Пфлюгера

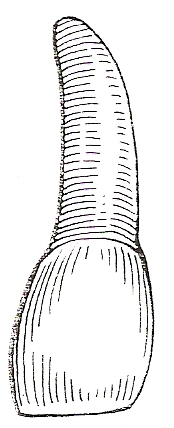

Зубы Гетчинсона – верхние центральные резцы с отверткообразной и бочковидной формой коронки (размер у шейки больше, чем у режущего края) и полулунной выемкой у режущего края.

|

|

Зубы Фурнье – напоминают по форме зубы Гетчинсона, но без полулунной вырезки по режущему краю.

Зубы Гетчинсона и Фурнье чаще бывают при врожденном сифилисе.

Зубы Пфлюгера – первые моляры, размер коронки у которых около шейки больше, чем у жевательной поверхности, а бугры недоразвиты и, сходясь, придают зубу вид конуса.

Лечение:

Характер лечения при гипоплазии зависит от тяжести клинических проявлений.

При наличии пятен вмешательство не требуется, если только не возникает жалоб на эстетический дефект. В этом случае можно рекомендовать ряд мероприятий.

1. Микроабразия эмали – сошлифовывание тонкого слоя эмали, измененной в цвете, с помощью пасты «Prema», содержащей соляную кислоту и абразив.

Процедура эффективна только при наличии неярких пятен, расположенных в поверхностных слоях эмали.

2. Препарирование и пломбирование композиционными материалами.

3. Изготовление винира.

При тяжелых формах гипоплазии следует рекомендовать ортопедическое лечение.

Профилактика системной гипоплазии.

забота о здоровье беременной женщины и новорожденного;

стоматологическое просвещение в женских консультациях и детских поликлиниках;

назначение поливитаминных комплексов беременным;

грудное вскармливание и полноценное питание ребенка, гармоничное развитие;

профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей раннего возраста.

Местная гипоплазия связана с нарушением обмена веществ в

локализованном участке вблизи зачатков постоянных зубов, возникающем

вследствие воспалительного процесса в области верхушки корня временного зуба, или травмой развивающегося фолликула. Чаще всего местная гипоплазия наблюдается на премолярах, зачатки которых располагаются между корнями временных моляров. На временных зубах гипоплазия не наблюдается.

Клиническая картина местной гипоплазии характеризуется наличием меловидных пятен или точечных углублений, располагающихся по всей поверхности.

Гипоплазию необходимо дифференцировать с начальными и поверхностными формами кариеса. При гипоплазии белые пятна множественные, обычно на симметричных группах зубов, поверхность зуба

гладкая, не окрашивается красителями. При кариесе белое пятно одиночное, чаще локализуется в пришеечной области, окрашивается 2 % раствором метиленового синего.

Лечение при местной гипоплазии зависит от выраженности клинических проявлений и может заключаться в пломбировании или протезировании при значительном изменении коронковой части.

Профилактика местной гипоплазии заключается в предупреждении кариеса временных зубов или его своевременном лечении, чтобы не допустить развития воспалительного процесса в периодонте.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ

К00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках

(несовершенный амелогенез, несовременный дентиногенез, несовершенный одонтогенез)

Целый ряд поражений имеет наследственный характер. Этиологическим фактором этих болезней являются мутации. Патологическое проявление мутаций не зависит от влияния среды: среда может повлиять лишь на степень выраженности симптомов заболевания.

К00.50 Несовершенный амелогенез

Несовершенный амелогенез – тяжелое наследственное нарушение эмалеобразования, при котором нарушаются структура и минерализация как временных, так и постоянных зубов, что приводит к изменению цвета и частичной или полной потере тканей зуба. Этиология неизвестна.

Клиническая картина зависит от выраженности патологического процесса. Различают 4 формы несовершенного амелогенеза.

Эмаль приобретает после прорезывания желтоватый и коричневатый оттенок. При этом эмаль блестящая, гладкая, зубы имеют меньшие размеры, наблюдаются травмы. Микроскопически выявляются неровность эмалево-дентинного соединения и увеличение количества органического вещества.

Нарушается форма зубов (зубы конической или цилиндрической формы), поверхность зуба шероховатая, эмаль сохранена островками, цвет от желтого до темно-коричневого.

Эмаль в момент прорезывания белая, покрытая бороздками расположенными вертикально, быстро исчезает с обнажением темно-коричневого дентина нормальной структуры. Поражаются все зубы, как временные, так и постоянные.

В момент прорезывания эмаль меловидная, матовая, местами отсутствует и при механическом воздействии легко отделяется от дентина. Пациенты жалуются на повышенную чувствительность зубов. Зубы имеют нормальную величину и правильную форму.

Патологическая анатомия. На срезах недекальцинированных зубов

отмечается нормальное строение эмали: она покрыта первичной кутикулой и вторичной пелликулой. Эмалево-дентинное соединение резко извилисто. На срезе декальцинированных зубов видны остатки органической субстанции в большей степени, чем в норме, не полностью заполненные эмалевыми пластинками. Дентин, пульпа и цемент не отличаются от нормальных.

Лечение заключается в проведении реминерализующей терапии и протезировании при значительной убыли тканей зуба.