- •Методические указания к практическим занятиям

- •Тема: Показатели точности и формы представления результатов эксперимент

- •Домашнее задание

- •Тема: Оценка погрешности прямых измерений

- •Правила записи и вычислений результатов измерений

- •Домашнее задание

- •Отсев грубых погрешностей

- •Домашнее задание

- •Тема: Оценка погрешности косвенных измерений

- •Домашнее задание

- •Тема: Обратная задача теории погрешностей

- •Домашнее задание

- •Тема: Аппроксимация результатов эксперимента. Метод опорных точек

- •Домашнее задание

- •Тема: Аппроксимация результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов

- •Домашнее задание

Домашнее задание

Задача 1

Величина y связана со значениями х1 и х2 зависимостью y = х1 - х2.

Определите допустимые значения абсолютных и относительных погрешностей измерения величин х1 и х2 для обеспечения косвенного измерения y с относительной погрешностью не более ± 1%. Максимальные значения х1 и х2 составляют 100 ед. и 50 ед. соответственно. Суммарные систематические погрешности соизмеримы со случайными погрешностями. Предполагается нормальный закон распределения случайных и систематических погрешностей.

Задача 2

Величина y

связана со значениями х1

и х2 зависимостью

y =

![]() .

Определите допустимые значения абсолютных

и относительных погрешностей измерения

величин х1 и

х2 для обеспечения

косвенного измерения y

с относительной погрешностью не более

± 1%. Максимальные значения х1

и х2 составляют

100 ед. и 50 ед. соответственно. Суммарные

систематические погрешности соизмеримы

со случайными погрешностями. Предполагается

нормальный закон распределения случайных

и систематических погрешностей.

.

Определите допустимые значения абсолютных

и относительных погрешностей измерения

величин х1 и

х2 для обеспечения

косвенного измерения y

с относительной погрешностью не более

± 1%. Максимальные значения х1

и х2 составляют

100 ед. и 50 ед. соответственно. Суммарные

систематические погрешности соизмеримы

со случайными погрешностями. Предполагается

нормальный закон распределения случайных

и систематических погрешностей.

Задача 3

Величина y

связана со значениями х1

и х2 зависимостью

y = 1/5![]() ∙х2.

∙х2.

Определите допустимые значения абсолютных и относительных погрешностей измерения величин х1 и х2 для обеспечения косвенного измерения y с относительной погрешностью не более ± 1%. Максимальные значения х1 и х2 составляют 100 ед. и 50 ед. соответственно. Суммарные систематические погрешности соизмеримы со случайными погрешностями. Предполагается нормальный закон распределения случайных и систематических погрешностей.

Задача 4

Величина y

связана со значениями х1

и х2 зависимостью

y = х1

+ х2. Определите

допустимые значения абсолютных и

относительных погрешностей измерения

величин х1 и

х2 для обеспечения

косвенного измерения y

с абсолютной погрешностью не более Δ

y![]() = 1,5 ед. Максимальные значения х1

и х2 составляют

100 ед. и 50 ед. соответственно. Суммарные

систематические погрешности соизмеримы

со случайными погрешностями. Предполагается

нормальный закон распределения случайных

и систематических погрешностей.

= 1,5 ед. Максимальные значения х1

и х2 составляют

100 ед. и 50 ед. соответственно. Суммарные

систематические погрешности соизмеримы

со случайными погрешностями. Предполагается

нормальный закон распределения случайных

и систематических погрешностей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Тема: Аппроксимация результатов эксперимента. Метод опорных точек

Аппроксимация результатов эксперимента. Аппроксимации экспериментальных результатов должно предшествовать изучение характера их поведения на определенном участке изменения аргумента и его сопоставление с характером изменения хорошо изученных функций. Вид аппроксимирующей функции Р(х) выбирается на основе этого сопоставления, а если возможно, то и исходя из условия соответствия физической природе явления или имеющимся представлениям об особенностях поведения исследуемой величины.

Близость значений функции Р(х) и экспериментальных результатов φ(xi) в точках x = xi обеспечивается введением в аппроксимирующую функцию n свободных параметров an и соответствующим их выбором.

Существуют два различных способа нахождения свободных параметров. Выбор того или иного из них определяется целями и задачами, стоящими перед исследователем, точностью полученных результатов, их количеством и т.д.

Первый способ базируется на удовлетворении условию, чтобы функция Р(х, а) совпадала с экспериментальными значениями в n точках, выбранных в качестве опорных (число свободных параметров не должно превышать числа имеющихся опытных точек). В этом случае для определения n неизвестных значений параметров an используется система n уравнений

![]()

(1)

(1)

После определения численных значений параметров аn проверяется качество аппроксимации путем сопоставления значений функции и экспериментальных данных в оставшихся точках хi рассматриваемого интервала. Если обнаруженные между ними расхождения превышают допустимые по условиям точности, то аппроксимацию следует повторить, приняв в качестве опорных другие точки или увеличив число свободных параметров.

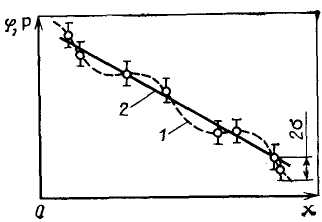

В предельном случае, когда число свободных параметров равно числу экспериментальных точек в рассматриваемом интервале изменения аргумента, все экспериментальные точки будут совпадать со значениями функции. Следует заметить, что добиваться точного совпадения значений функции и экспериментальных данных путем значительного увеличения числа свободных параметров часто неразумно, поскольку экспериментальные результаты получены с большей или меньшей погрешностью, и такая функция может не отражать действительного характера изменения исследуемой величины (кривая 1 на рис. 1). На этом рисунке σ – среднеквадратичная погрешность результатов эксперимента.

Рис. 1. Аппроксимация опытных данных представленных точками:

1 – аппроксимирующая функция с большим числом свободных параметров;

2 – аппроксимирующая функция с небольшим числом свободных параметров.

Система

(1) представляет собой систему n

уравнений первой степени с n

неизвестными значениями параметров аn

.Величины N, хi,

φ(хi)

известны из эксперимента. При n≤N

система имеет единственное решение,

которое может быть получено с использованием

ЭВМ. При n = N численные значения

свободных параметров, определенных по

первому и второму способам, идентичны,

а все опытные точки совпадают с

аппроксимирующей зависимостью. При n

> N система уравнений переопределена

и допускают множество решений. Стремиться

к значительному увеличению числа

свободных параметров обычно нецелесообразно

не только из-за существенного усложнения

аппроксимирующей функции и ее дальнейшего

использования, но и из-за того, что

хорошее сглаживание погрешностей

эксперимента будет иметь место лишь в

случае n

N. В то же время для

удовлетворительного описания достаточно

сложного характера изменения определенной

опытным путем величины требуется

увеличить число n.

Система

(1) представляет собой систему n

уравнений первой степени с n

неизвестными значениями параметров аn

.Величины N, хi,

φ(хi)

известны из эксперимента. При n≤N

система имеет единственное решение,

которое может быть получено с использованием

ЭВМ. При n = N численные значения

свободных параметров, определенных по

первому и второму способам, идентичны,

а все опытные точки совпадают с

аппроксимирующей зависимостью. При n

> N система уравнений переопределена

и допускают множество решений. Стремиться

к значительному увеличению числа

свободных параметров обычно нецелесообразно

не только из-за существенного усложнения

аппроксимирующей функции и ее дальнейшего

использования, но и из-за того, что

хорошее сглаживание погрешностей

эксперимента будет иметь место лишь в

случае n

N. В то же время для

удовлетворительного описания достаточно

сложного характера изменения определенной

опытным путем величины требуется

увеличить число n.

Оптимальное число

свободных параметров определяют из

условия

![]() ,

где

,

где

![]() –

среднеквадратичное отклонение опытных

точек от аппроксимирующей зависимости

–

среднеквадратичное отклонение опытных

точек от аппроксимирующей зависимости

![]() – среднеквадратичная

погрешность эксперимента.

– среднеквадратичная

погрешность эксперимента.

Условие n σ означает, что математическая погрешность аппроксимации много больше погрешности опытных данных, поэтому следует увеличить число свободных параметров. При n σ часть свободных параметров недостоверна и надо уменьшить n. Если при выбранном, исходя из указанных соображений, значении n выполняется условие n N, то вид аппроксимирующей функции выбран удачно. При n N следует подобрать более подходящий вид аппроксимирующей функции.