- •1.Физические характеристики грунтов и методы их определения.

- •2. Механические характеристики грунтов и методы их определения.

- •3.Порядок расчета фундаментов на естественном основании.

- •4.Методы определения несущей способности свай.

- •5. Порядок расчета свайных фундаментов.

- •6.Основные методы усиления фундаментов

- •7.Методы закрепления оснований.

- •8.Порядок расчета фундаментов на искусственном основании.

- •9.Определение размеров фундаментов(лент, центр и внецентр. Нагруж. Под колонны).

- •10.Определение осадки методом послойного суммирования.

- •11.Определение осадки методом эквивалентного слоя.

9.Определение размеров фундаментов(лент, центр и внецентр. Нагруж. Под колонны).

1 Сбор нагрузок на отметке обреза фундамента

2 Глубина заложения подошвы фундамента устанавливается с учетом инженерно-геологических условий площадки строительства, необходимости исключения возможности промерзания пучинистого грунта под подошвой фундаментов и конструктивных особенностей возводимого здания.

3 Определение нормативной глубины сезонного промерзания по формуле: dfn=d0Mt, либо по схематической карте. Определение расчетной глубины сезонного промерзания по формуле: df=khdfn,

Ленточные ф-ты: 4 Определение ширины фундамента: b1=NII/(R0-cpd1). Уточнение расчетного сопротивления грунта по формуле: R=c1c2/k(MK2bII+Mqd1II+(Mq-1)dbII+McCII).Выбирается плита, если расчетная ширина фундамента не совпадает с шириной плиты, то необходимо проектировать прерывистые фундаменты. Число плит в прерывистом фундаменте n=Ab/As. Расстояние между плитами: lb=(L-nL)/(n-1), где l - длина плиты, м. Среднее давление по подошве плит: Pcp=(NII+N0)L/Ab.

Нагруженные под колонны: 4 Определение ширины фундамента: Определяем площадь подошвы фундамента в плане A=NII/(R0-cpd1). Ширина квадратного фундамента равна:b=A. Уточнение расчетного сопротивления грунта по формуле: R=c1c2/k(MK2bII+Mqd1II+(Mq-1)dbII+McCII).

Найдем эксцентриситет e=(MII+QIIhф)/(NII+b12d1cp) .

Если, e<l/30, то размеры подошвы фундамента можно определять как для центрально загруженного квадратного фундамента. Определим коэффициент K0, учитывающий действие момента, по формуле:k0=1+5/b(e-b/30). Длина фундамента l = k0·b.

При расчете внецентренно нагруженных фундаментов должны выполняться следующие условия:

Pmax=NII/A+cpd1+MII/W<1.2R Pmin>0

10.Определение осадки методом послойного суммирования.

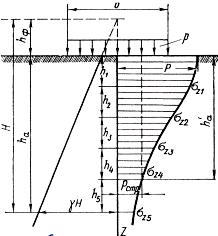

Метод послойного элементарного суммирования заключается в том, что осадку грунта под действием нагрузки определяют как сумму осадок элементарных слоев грунта такой толщины, для которых можно без большой погрешности принимать при расчетах средние значения действующих напряжений и средние значения характеризующих грунты коэффициентов.

Строится эпюра распределения вертикальных напряжений от собственного веса грунта в пределах глубины (4 ÷ 6)·b ниже подошвы.

![]()

Определяется дополнительное (к природному) вертикальное напряжение в грунте под подошвой фундамента

![]()

и строится эпюра распределения дополнительных (к боковому) вертикальных напряжений в грунте по формуле:

![]()

Определяется нижняя граница сжимаемой зоны (0.2·σZg ≈ σZp). Проверяем условие:

![]()

11.Определение осадки методом эквивалентного слоя.

Метод эквивалентного слоя грунта базируется на теории линейно-деформируемых тел, но он технически прост и позволяет определить не только конечную стабилизированную осадку фундаментов, но и протекание осадок во времени.

Эквивалентный слой- слой грунта, осадка которого при сплошной нагрузке в точности равна осадке фундамента на мощном массиве грунта (полупространстве).

Мощность эквивалентного слоя определяется по формуле

![]() (7.21)

(7.21)

где А = (1-v)2 / 1-2v - коэффициент, зависящий от вида грунта; ω— коэффициент, зависящий от формы фундамента и жесткости; b — ширина фундамента.

Сочетание Aω в формуле называют коэффициентом эквивалентного слоя.

Осадку однородного основания определяют по формуле

![]()

где Р0 — дополнительное давление по подошве фундамента ; mv — коэффициент относительной сжимаемости грунта.

12.Фундаменты глубокого заложения. К таким сооружениям относятся фундаменты тяжелых кузнечных молотов, крупных прессов, зданий насосных станций и водозаборов, опоры мостов и т.д. 1.Опускные колодцы.

Последовательность выполнения работ:

1.Устройство колодца непосредственно на поверхности грунта.

2.Разработка грунта (опускание колодца).

3.Наращивание колодца (опускание происходит под собственным весом).

4.Погружение колодца на проектную отметку и удаление из него грунта.

5.Заполнение колодца (бетонирование).

Если колодец входит в состав фундамента, то такие колодцы называются массивными.

Если колодец используется в качестве помещения (резервуар и т.д.), то такие колодцы называются легкими или колодцами – оболочками. Для уменьшения трения колодцам придают коническую или цилиндрически - уступчатую форму.

При высоком У.Г.В. вода проникает внутрь колодца, вызывая перемещения частиц грунта – механическая суффозия. Вокруг колодца образуется грунт с нарушенной структурой. Поверхность грунта начинает опускаться, вызывая деформации соседних зданий, что не допустимо.

Альтернатива данному явлению – погружение колодца без откачки воды. В этом случае ведут подводные работы при гидростатическом равновесии.

Проектирование колодцев

1 часть – определение наружных размеров колодца, глубины заложения, предварительной величины и формы поперечного сечения.

2 часть – выбор материала, определение необходимой толщины стен и способа погружения.

Глубина погружения колодца определятся характером и напластованием грунтов.

Осадка – должна находиться в допустимых пределах, как для фундаментов на естественном основании.

Определение размеров подошвы колодца производится как для обычных фундаментов.

![]()

Еа – активное давление грунта на боковую стенку;

t – силы трения;

Q – вес колодца;

S – распорные силы ножа.

Условия

погружения:

![]()

При повышенном У.Г.В. в слабых грунтах, наличии валунов и т. п. – возникает необходимость прибегать к кессонному способу устройства фундаментов. Кессон – «перевернутый ящик» - используется при постройки на местности покрытой водой.

Расчет кессонной камеры производится на отдельных этапах:

1.Кессонная камера с некоторой частью над кессонного строения оперта на подкладки, оставленные в фиксированных точках.

2.Кессонная камера опущена на проектную глубину; давление воздуха в кессоне, вследствие его форсированной посадки, равно 50 % от расчетной величины для данной глубины опускания.

3.То же, но давление воздуха равно расчетному.

4.То же положение, но ножевая часть очищена от грунта.

Стена в грунте

Последовательность выполнения работ:

1.В грунте отрывается траншея (жёсткий грейфер или механизированный траншеекопатель) на проектную глубину с врезкой в водоупор (в = 60…100 см; Н = 40…50 м).

2.Разработка траншеи ведётся под глинистым раствором монтмориллонитовой глины.

3.Траншея бетонируется методом В.П.Т. – создаётся бетонная (ж/б) стенка.

![]()

1 > - необходимое условие, однако внизу траншеи данное условие не будет соблюдаться, поэтому рекомендуется траншею откапывать не на всю длину, а по захваткам (не > 3м).

Полученная стена в грунте замыкается в плане и создается единая конструкция. Грунт постепенно выбирается в направлении сверху – вниз, с устройством дисков перекрытий – элементов жесткости, играющих роль распорок.