- •1)Объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения: основные понятия, концепции и принципы.

- •3) Понятие нормальных форм в отношении. Особенности приведения отношений к 1nf, 2nf, 3nf.

- •2Нф (Вторая Нормальная Форма)

- •3Нф (Третья Нормальная Форма)

- •4)Надежность программного обеспечения.

- •3)Основные этапы проектирования баз данных.

- •4)Основные показатели надёжности программного обеспечения

- •2) История развития операционной системы Windows. Введение в операционную систему Windows. Особенности и различия версий операционной системы Windows. Архитектура операционной системы Windows nt

- •3) Операции над данными (включить, удалить, обновить, объединение, пересечение, вычитание, декартово произведение, выборка, проекция, соединение, деление).

- •Специальные реляционные операторы

- •Операции над множествами

- •4)Категории тестируемых требований к программному обеспечению.

- •2) Модели данных (сетевая, иерархическая, реляционная).

- •3) Критерии, используемые при тестировании требований.

- •Ненумерованные списки

- •Нумерованные списки

- •Раскрывающейся список

- •Переход внутри одного документа

- •Переход к другому документу или ссылки

- •2)Селекторы css: класса, id, тега. Способы подключения таблиц стилей.

- •Селекторк лассов

- •Селектор id

- •3)Уровни абстракции в субд.

- •4)Содержание плана тестирования.

- •2)Сервлеты. Жизненный цикл сервлета. Класс HttpServlet. Интерфейсы HttpServletRequest, HttpServletResponse.

- •Интерфейс Servlet и жизненный цикл сервлета

- •Класс HttpServlet

- •3)Субд в многопользовательских системах. Архитектура многопользовательских субд (с телеобработкой, файл-серверные, клиент-серверные).

- •2)Сервлеты. Обработка http-запросов get и post.

- •3)Основные функции субд. Типовая организация субд. Основные компоненты типичной субд.

- •4)Основные этапы проведения системных испытаний.

- •1)Библиотека stl: назначение, основные элементы.

- •2)Субд. Классификация субд. Технология использования субд

- •3)Стратегии «белого» ящика. Покрытие операторов. Покрытие решений.

- •4)Jsp. Архитектура jsp-страницы. Жизненный цикл jsp.

- •1)Диаграммы idef0: элементы, правила построения, демонстрационный пример.

- •2)Стили. Общий синтаксис. Назначение, возможности. Каскадность css.

- •3)Понятия базы данных, банка данных. Классификация баз данных.

- •4)Стратегии «белого» ящика. Покрытие условий. Покрытие решений/условий.

- •1)Диаграммы idef0: иерархия диаграмм, правила построения, стратегии декомпозиции и критерии завершения декомпозиции.

- •2)Формы в html. Назначение, теги, параметры, примеры.

- •3)Файловые системы и файловые базы данных. Особенности и основные характеристики.

- •5)Стратегии «белого» ящика. Комбинаторное покрытие условий.

- •1) Диаграммы idef1x: назначение, элементы, правила построения.

- •2)Теги таблиц. Назначение, примеры.

- •3)Язык sql (Structured Query Language). Интерактивный и встроенный sql. Составные части sql. Типы данных sql. Основные типы команд sql.

- •4)Тестирование приложения методом «черного» ящика.

- •1)Диаграмма вариантов использования uml 2: назначение, элементы и правила построения.

- •Понятие тега

- •3)Язык sql. Команды манипулирования данными.

- •1)Диаграмма классов uml 2: назначение, классы и их обозначение.

- •3)Архитектуры приложений. Основные различия между архитектурами приложений.

- •1)Диаграмма деятельности uml 2: назначение, действия и деятельности, объекты, дуги деятельности

- •2)Http-протокол. Идеология построения протокола http. Общая структура сообщений, методы доступа. Заголовок и данные http-запросов. Стандартные коды ответов.

- •4)Структуры данных, основанные на хеш-таблицах.

- •1)Создание и использование статических библиотек в операционной системе Windows. Создание и использование динамических библиотек в операционной системе Windows: раннее и позднее связывание.

- •2)Диаграмма развертывания uml 2: назначение, элементы и правила построения.

- •3)Понятие экспертной системы. Назначение и основные свойства экспертных систем, основные области применения и примеры экспертных систем.

- •4)Деревья двоичного поиска. Методы их реализации.

- •1)Логическая организация файловой системы: типы файлов, иерархическая структура файловой системы, имена файлов, адресация файлов.

- •2)Жизненный цикл программного обеспечения. Классическая модель жизненного цикла: основные этапы, принципы организации, преимущества и недостатки

- •3)Архитектура и особенности экспертных систем.

- •4)Алгоритм Хаффмена, структуры данных для его реализации. Пример построения кода.

- •1)Физическая организация файловой системы: диски, разделы, секторы, кластеры, адресация файла.

- •2)Классификация экспертных систем

- •4)Сбалансированные и несбалансированные деревья поиска.

- •1)Иерархия запоминающих устройств. Кэш-память. Способы отображения основной памяти на кэш. Схемы выполнения запросов в системах с кэш-памятью.

- •2)Жизненный цикл программного обеспечения. Эволюционная модель жизненного цикла: основные этапы, принципы организации, преимущества и недостатки.

- •3)Разработка экспертных систем. Этапы разработки экспертной системы. Человеческий фактор при разработке экспертной системы.

- •5)Алгоритмы быстрой сортировки

- •1) Страничное распределение памяти. Сегментное распределение памяти. Сегментно-страничное распределение памяти.

- •2)Диаграмма последовательностей uml 2: назначение, линия жизни и сообщения.

- •3)Модели представления знаний: продукционные модели, семантические сети, фреймы и формальные логические модели.

- •4)Алгоритмы внешней сортировки.

- •1)Понятие операционной системы. Иерархическая и многослойная структуры операционной системы. Многослойная структура ядра операционной системы.

- •2)Диаграмма последовательностей uml 2: назначение, комбинированные фрагменты взаимодействия и их применение.

- •3)Знания и данные. Глубинные и поверхностные знания. Интенсионал и экстенсионал понятия. Классификация моделей представления знаний.

- •4)Документирование результатов тестирования. Важность дефекта. Градации важности дефекта.

1)Диаграммы idef0: элементы, правила построения, демонстрационный пример.

Методология функционального моделирования IDEF0 – это технология описания системы в целом как множества взаимозависимых действий, или функций.

Функции системы исследуются независимо от объектов, которые обеспечивают их выполнение.

Методология IDEF0 применяется на ранних этапах разработки проекта (анализ).

Основные элементы этого метода основываются на следующих концепциях:

• графическое представление блочного моделирования. Графика блоков и дуг SADT-диаграммы отображает функцию в виде блока, а интерфейсы входа/выхода представляются дугами, соответственно входящими в блок и выходящими из него. Взаимодействие блоков друг с другом описывается посредством интерфейсных дуг, выражающих «ограничения», которые, в свою очередь, определяют, когда и каким образом функции выполняются и управляются;

• строгость и точность. Выполнение правил SADT требует достаточной строгости и точности, не накладывая в то же время чрезмерных ограничений на действия аналитика.

Правила SADT включают: ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции (правило 3—6 блоков — ограничение мощности краткосрочной памяти человека), связность диаграмм (номера блоков), уникальность меток и наименований (отсутствие повторяющихся имен), синтаксические правила для графики (блоков и дуг), разделение входов и управлений (правило определения роли данных);

• отделение организации от функции, т.е. исключение влияния административной структуры организации на функциональную модель.

Метод SADT может использоваться для моделирования самых разнообразных процессов и систем. В существующих системах метод SADT может быть использован для анализа функций, выполняемых системой, и указания механизмов, посредством которых они осуществляются.

Шаги построения модели:

Построение модели IDEF0 заключается в выполнении следующих действий:

сбор информации об объекте, определение его границ;

определение цели и точки зрения модели;

построение, обобщение и декомпозиция диаграмм;

критическая оценка, рецензирование и комментирование.

Действие, обычно в IDEF0 называемое функцией, обрабатывает или переводит входные параметры (сырье, информацию и т.п.) в выходные.

Функции изображаются на диаграммах как именованные прямоугольники, или функциональные блоки.

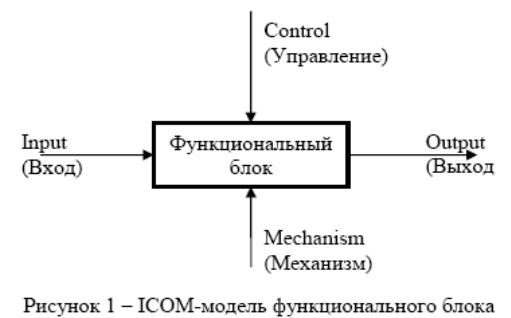

Для отображения категорий информации существует аббревиатура ICOM, отображающая четыре возможных типа стрелок:

I (Input) – вход – нечто, что потребляется в ходе выполнения процесса;

С (Control) – управление – ограничения и инструкции, влияющие на ход выполнения процесса;

О (Output) – выход – нечто, являющееся результатом выполнения процесса;

М (Mechanism) – исполняющий механизм – нечто, что используется для выполнения процесса, но не потребляется само по себе.

Соединения:

В IDEF0 существует пять основных видов комбинированных стрелок:

выход – вход,

выход – управление,

выход – механизм исполнения,

выход – обратная связь на управление,

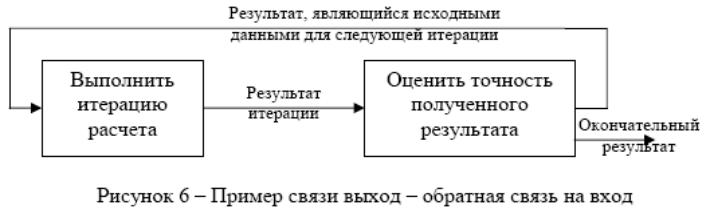

выход – обратная связь на вход.

Стрелка выход – вход применяется, когда один из блоков должен полностью завершить работу перед началом работы другого блока и результат его выполнения является входными данными второго блока.

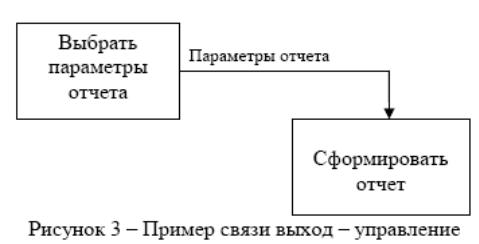

Стрелка выход – управление отражает ситуацию преобладания одного блока над другим, когда один блок управляет работой другого.

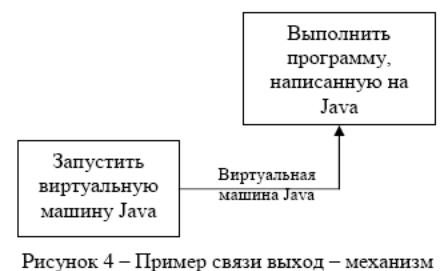

Стрелки выход – механизм исполнения встречаются реже и отражают ситуацию, когда

выход одного функционального блока применяется в качестве оборудования для работы другого блока.

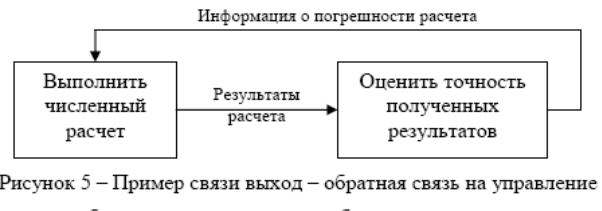

Обратные связи на вход и на управление применяются в случаях, когда зависимые блоки формируют обратные связи для управляющих ими блоков.

Стрелка выход – обратная связь на вход обычно применяется для описания циклов повторной обработки чего-либо. Кроме того, связи выход – обратная связь на вход могут применяться в случае, если бракованная продукция может заново использоваться в качестве сырья.

Правила построения диаграмм.

Синтаксис диаграмм определяется следующими правилами:

диаграммы содержат блоки и дуги;

блоки представляют функции;

количество блоков на диаграмме ограничено: от 3 до 6-7;

блоки имеют доминирование (выражающееся в их ступенчатом расположении, причем доминирующий блок располагается в верхнем левом углу диаграммы);

дуги изображают наборы объектов, передаваемых между блоками;

дуги изображают взаимосвязи между блоками: выход-управление, выход-вход, обратная связь по управлению, обратная связь по входу, выход-механизм