Факторы детерминации поведения личности

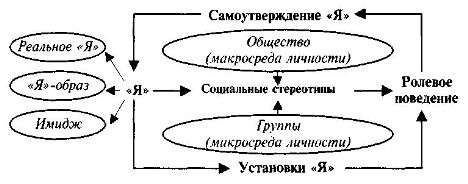

Отвлекаясь от содержания тех или иных поведенческих актов, лежащих в их основе ценностей и мотивов, можно попытаться выделить наиболее важные факторы, детерминирующие ролевое поведение в деловом общении. Познавательная ценность данного подхода объясняется тем, что поведение любого индивида определяется не только набором личностных качеств и особенностями конкретной ситуации, но и не всегда учитываемой спецификой той социальной среды, в рамках которой реализуется его деловая активность. Представленная ниже схема позволяет выявить динамику процесса детерминации поведения личности (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Динамика процесса детерминации повеления личности

Смысл предлагаемой схемы: отразить обстоятельство, что вполне или отчасти осознанные намерения конкретного индивида преломляются через призму присущих ему социальных стереотипов, формирующихся под воздействием макро- и микросреды, и реализуются в ролевом поведении. Рассмотрим ключевые понятия данной схемы: «Я», «социальные стереотипы», «макро- и микросреда личности», «ролевое поведение» и т.д.«Я» — это самосознание личности, формирующееся в процессе общения на основе языка и мышления. Человеческое «Я» можно представить как результат выделения индивидом самого себя из окружающей среды, причем в качестве таковой понимается не природа, а сообщество других людей, поскольку вне общения как предпосылки формирования сознания у отдельного индивида, подобное выделение в принципе невозможно. Красивая сказка о Маугли с научной точки зрения не выдерживает никакой критики. Известен случай, когда некий не в меру любознательный восточный деспот пожелал узнать, какой язык «от аллаха»: маленького ребенка кормили, ухаживали за ним, но под страхом смерти с ним не разрешалось разговаривать. Ждали долго, но напрасно: ребенок вырос, но так и не заговорил на человеческом языке, по сути дела, так и остался животным.

Становление индивидуального «Я», осознание себя личностью, субъектом, противополагающим себя другим членам племени, — длительный исторический процесс. Исследования первобытных народов дают основания полагать, что первоначально господствовало коллективное, родовое сознание. Индивид не отделял себя от системы ценностей своей этнической группы и только со временем деление на «Мы» и «Они» сменилось на «Я» и «Они». Так, например, в ходе расследования обстоятельств гибели в 1779 г. адмирала британского королевского флота Джеймса Кука миссионеры буквально замучили туземцев проповедями о греховности людоедства. Каннибалы отвечали им без намека на угрызения совести, просто, но искренне: «Мы людей не едим. Они — не люди». Смысл сказанного вполне очевиден: людьми считались только члены своего племени, а все остальные — потенциальной добычей, охраняемой, правда, обычаем кровной мести со стороны членов своего племени. Точно так же на языке ряда народов Крайнего Севера слово, обозначающее название народа, переводится как «люди».

Следовательно, отделение «Я» от этнического, родоплеменного самосознания происходит довольно поздно, с переходом от матриархата к патриархату, от собирательства и охоты — к земледелию, с появлением частной собственности. Вместе с тем существование в человеческом самосознании наряду с индивидуальным «Я» чувства принадлежности к определенной этнической группе во многом определяет живучесть национализма.

Формирование и функционирование человеческого «Я» напрямую связаны с периодизацией истории цивилизации и на каждом из ее этапов имеет свои особенности. Так, например, в античную эпоху на первом месте было гармоничное развитие личности, символом эпохи был атлет. В Средние века картина радикально изменилась — плоти противостоял дух как путь к жизни вечной, страдание, как считалось, не унижает, но возвышает, новым символом стало распятие. Плоть считалась главным источником порока, ее активно усмиряли постом и молитвою.

В эпоху Возрождения и раннего капитализма антропоцентрическое, гуманистическое мировоззрение замещает теоцентрическое, происходит настоящий взрыв индивидуализма в форме стремления к безграничному личному самоутверждению и обогащению. Подобное положение вызвало ответную реакцию в форме протестантской этики. У Мартина Лютера личная вера, скромность и добросовестный труд противопоставляются внешнему, обрядовому, церковному авторитету. Стремление к богатству и прибыли объявляется нравственной ценностью и рассматривается как награда Господа за благочестие, добросовестный труд и заботу о ближних. При этом не надо забывать, что «ближними», т.е. богоизбранными, протестанты считали только единоверцев, а с остальными, например североамериканскими индейцами и африканскими рабами, можно было особо не церемониться.

Вопрос о становлении индивидуального «Я» каждого конкретного индивида не менее интересен. На первый взгляд ничего особенно сложного здесь нет: достаточно индивиду противопоставить себя группе — вот и появилось самосознание. На самом деле все гораздо сложнее. Отделить-то он себя отделил, но источником формирования нашего «Я», или, как говорят философы, рефлексии, были и остаются окружающие нас люди. Это подметил еще Карл Маркс, а позднее оформил в качестве научной теории американский исследователь Чарльз Кули. Как писал Маркс, «человек сначала смотрится как в зеркало в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку».

Проще говоря, содержание нашего «Я» во многом определяется теми социальными отношениями, в которые мы включены, и, следовательно, любой человек постоянно нуждается в положительных, с точки зрения его самооценки, импульсах извне и неосознанно стремится подобрать себе адекватное окружение. Иными словами, мы общаемся не только с теми, с кем вынуждены общаться в силу объективных причин, но в первую очередь с теми, кто способствует процессу нашего самоутверждения, обеспечивает нам высокую самооценку. А последняя практически не насыщаема: красивая девушка постоянно нуждается в знаках внимания со стороны поклонников, артист — в рукоплесканиях публики, ребенок — в похвале со стороны взрослых, взрослый — в уважении в семье и со стороны коллег и т.д. Интересно отметить, что люди, богато одаренные природой, зачастую не прилагают особых усилий для самоутверждения: в школе, например, прослеживается обратная связь между природными способностями (или внешними данными) и прилежанием учащихся.

Источники формирования положительной самооценки конкретного индивида поддаются классификации. Для одних наиболее успешной сферой самореализации «Я» выступает работа, профессиональная деятельность. Бывает так, что работа заменяет, как бы компенсирует трудоголику отсутствие семьи, служит для него единственным и самым важным источником положительных импульсов. Женщины, как правило, живут семьей и для семьи, работа для них — источник дополнительного заработка, приятный круг общения, место разговоров о мужьях, покупках, домашнем хозяйстве и т.д. Для кого-то источником самоутверждения может выступать любимое внепрофессиональное занятие, или хобби, например, коллекционирование различного рода предметов, огородничество, рыбалка, разведение всевозможных живых существ и т.д. Частным случаем хобби можно считать общественную деятельность, когда человек посвящает свое свободное время социально-значимой деятельности, мотивируемой нравственно-религиозным или политическим идеалом. Далее, возможны случаи, когда индивид, не добившись успеха в вышеназванных формах деятельности, пытается решить проблему самоутверждения не вполне естественным образом: он как бы строит свою, искусственную среду обитания, исключающую его зависимость от импульсов извне. Поведение такого рода характерно для наркоманов и алкоголиков. Вместе с тем «снятие» проблемы, иллюзия самодостаточности личности на уровне субъективного восприятия может быть достигнута не только путем употребления наркосодержащих препаратов, но и в случае регулярного выполнения целого комплекса специальных физических упражнений. В частности, йога и у-шу не дают оснований сомневаться в том, что соматическое состояние не только детерминирует сознание индивида, но и активно участвует в формировании его самооценки.

А теперь представим себе ситуацию, в которой ни один из вышеназванных факторов «не сработал». Как, откуда и каким путем личность может получить жизненно необходимые для самоутверждения своего «Я» положительные импульсы? Ответ на поставленный вопрос дает открытый 3. Фрейдом бессознательный защитный психологический механизм, получивший название инфантилизма (от лат. infans — ребенок). Суть инфантилизма заключается в том, что человек как бы снимает с себя ответственность за свою судьбу и передает свои права реальному или вымышленному лицу. Аналогия с ребенком здесь вполне уместна, так как любой малыш психологически чувствует себя более комфортно, чем взрослый. Он более стрессоустойчив, поскольку неосознанно перекладывает на взрослого принятие жизненно важ- ных для него решений.

Наряду с вопросом об источниках формирования индивидуального самосознания предстоит выяснить, в каких формах наше «Я» проявляет себя в повседневной действительности. Здесь можно выявить, по крайней мере, два аспекта проблемы.

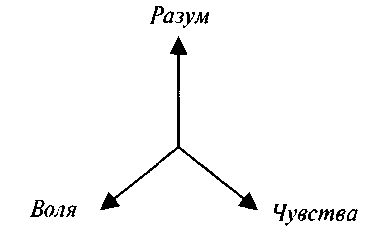

1. Каждый акт нашего самосознания, любое состояние нашего «Я» предполагает наличие трех компонентов:

Разум позволяет дать описание ситуации, чувства — ее эмоциональную оценку; воля выступает источником предписания. Нетрудно догадаться, что в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств на первый план выходит тот или иной фактор, и тогда мы говорим, что человек размышляет, взволнован или усилием воли заставляет себя или других делать то, что делать-то, в общем, совсем не хочется.

2. Не следует забывать, что эти три компонента проецируемы, соотносимы не только с внешним миром, но и самим «Я» как таковым. В этом случае можно говорить о том, что у каждого психически нормального индивида существует не одно, а целых три «Я»: «Я»-образ, реальное «Я» и имидж. (У некоторых, конечно, бывает и больше, но это уже интересно не психологу, а психиатру.)

«Я»-образ — это то, что мы о себе думаем, наше знание о самом себе. У нормального человека это знание обязательно является положительным, при этом нередко мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Самооценка здесь носит осознанный характер и выступает в форме самоуважения.

Реальное «Я» — это то, что мы есть на самом деле. Здесь на первом плане уже не знание, а оценка, причем, как правило, не осознаваемая и не всегда положительная, часто формирующаяся в раннем детстве. В последнем случае мы имеем дело с комплексом неполноценности (идея немецкого психолога А. Адлера) как следствием неполной семьи, маленького роста, физических недостатков и т.д. Это неосознанное чувство движет человеком сильнее, чем осознанная оценка («Я»-образ), и приводит, если можно так выразиться, к сверхнормальному стремлению к самоутверждению либо в форме неограниченной личной власти (Наполеон, Гитлер), либо в форме жертвенного служения человечеству (М. Ганди, Л. Толстой). Вся энергия у этих людей уходила на достижение великой цели, во имя, как они считали, великой идеи, а потому никто из них не был счастлив в личной жизни.

ЕСЛИ В реальном «Я» волевой компонент выступает неосознаваемой причиной жизненных устремлений, то в рамках «Я»-образа он чаще похож на конкретные действия по реальному самоутверждению и самосовершенствованию, на идеализированные размышления о том, кем я могу стать, если когда-нибудь этого захочу (в упрощенном варианте — если буду ежедневно делать зарядку, брошу курить и т.д.).

Проблема соотношения этих двух составляющих «Я» традиционно интересовала психологов. Этому посвящен следующий тест.

Оценка соответствия «Я»-образа реальному «Я»

Ответьте «да», «нет» или «не знаю» на предлагаемые ниже утверждения.

1. Я вполне доволен (довольна) собой.

2. Иногда меня беспокоят или нервируют противоречивые мысли и чувства, касающиеся людей или событий.

3. Я могу точно определить в своей жизни период, когда я стала человеком самостоятельным и независимым.

4. Я люблю представлять себе различные ситуации, в которых я веду себя совершенно иначе, чем в жизни.

5. Кроме мелких промахов, мне нечего оставить себе в вину.

6. У меня часто возникает такое чувство, что я сам(а) не знаю, чего я хочу.

7. Я столь хорошо знаю свое тело (организм), что понимаю, когда мелкие недомогания вызваны моими внутренними конфликтами или душевным разладом.

8. Меня очень огорчает то, что я никогда не достигну идеального состояния собственной личности.

9. Вместо того, чтобы взрываться и злиться, я умею вести мысленный (внутренний) диалог и разговаривать с собою даже тогда, когда проблема вызывает противоречивые мнения или чувства.

10. Иногда я реагирую на определенные (некоторые) ситуации иначе, чем хотел(а) бы.

11. Есть вещи, в которые я глубоко верю, и такие ценности, во имя которых я сделал(а) бы больше, чем могу сейчас предположить.

12. Я всегда спешу, мне не хватает времени, или я берусь за выполнение заданий, превышающих возможности одного человека.

13. Я умею сам(а) поддерживать себя в трудных ситуациях, а когда у меня есть возможность (время, место и т.д.), то я позволяю себе «переболеть».

14. Я считаю, что сегодня мир так сильно изменился, что добро и зло стали чем-то относительным.

15. Часто, слыша критические оценки других людей в отношении себя, вслух я соглашаюсь с ними, хотя, по правде, я так не думаю.

Ключ к тесту

Каждый ответ «да» на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, а также каждый ответ «нет» на вопросы 2, 4, 6, 8,10,12,14,15 - 10 очков; каждый ответ «не знаю» - 5 очков. Подсчитайте свои очки.

Результат 100-150 очков. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. Есть основания полагать, что между двумя составляющими вашего «Я» («Я»-образ и реальное «Я») нет принципиальных расхождений. Кажется, вы обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций как личного характера, так и касающихся взаимоотношений между людьми. Вы умеете быть для себя источником силы и поддержкой даже тогда, когда другие люди вашу силу называют слабостью.

Результат 5 0 - 9 5 очков. Очевидно, вы не живете в полном согласии с самим(ой) собой. В вас есть много сомнений и недовольства собой. Ваши ответы указывают на существование какихто преград для полного принятия своей личности. Если бы вы попробовали точнее определить свои возможности и одновременно проявить больше терпимости по отношению к себе (вы - человек мыслящий, но и ошибающийся), то тогда, может быть, жизнь приносила бы вам больше удовлетворения.

Результат 0 - 4 5 очков. Знаете ли вы причину, по которой так сильно себя не любите? Ваши ответы говорят о почти полном отсутствии принятия себя и согласия с собой. Но, несмотря ни на что, будьте другом самому себе. Для зтого изучите, как много предрассудков и стереотипов вы уже имеете, думая о себе. И, кроме того, не мучайте себя упражнениями воображения. Начните делать то, что желаете больше всего.

Оценка соответствия «Я»-образа реальному «Я» имеет ярко выраженный прикладной аспект, существенно значимый с точки зрения повседневного делового общения. Иными словами, поскольку они не совпадают, то как измерить реальное «Я», т.е. действительное, а не воображаемое отношение человека к нам или интересующей его проблеме?

Измерение установок, т.е. реального, но не осознаваемого отношения человека к какой-либо конкретной жизненной проблеме, осуществляется при помощи косвенных и прожективных вопросов. Последовательный перечень подобных вопросов с разной степенью интенсивности установки именуется шкалой. Так, например, если ученого интересует реальное, а не воображаемое отношение индивида к неграм, он не будет спрашивать «в лоб»: «Как вы относитесь к неграм?» — а попросит ответить на нижеследующий перечень вопросов: «Хотели бы вы жить с нефами в одном городе? Хотели бы вы жить с нефами на одной улице? Хотели бы вы жить с неграми в одном доме?» и т.д.

Термин «имидж» придумали политики, понимая под этим умение управлять теми впечатлениями, которые возникают по нашему поводу у других людей. Есть даже специальная профессия «имиджмейкер» — создатель имиджа. Услугами имиджмейкеров, наряду с политиками, широко пользуются артисты. В отличие от других сторон нашего «Я» это как бы «Я»-внешнее: как человек себя подает, какое впечатление он произвог дит на окружающих. Умение произвести необходимое впечатление особенно значимо при кратковременных контактах. Актерство и дипломатия в данном случае необходимы, но их недостаточно, поскольку имидж «считывается» буквально в течение секунд, и происходит это бессознательно, прежде всего по внешнему облику другого человека. Женщины лучше мужчин управляют своим имиджем, поскольку, как правило, привыкли следить за своей внешностью.

Итак, каждый человек как бы формирует свой внешний образ, он «считывается» другими людьми и на этой основе формируется определенное отношение. Можно выделить следующие составляющие имиджа, складывающегося при первом знакомстве:

одежда и обувь, а также прическа. Они первыми «сигнализируют» о социальной принадлежности индивида и, следовательно, о том, представляет ли он интерес или, скажем, потенциальную угрозу для окружающих. Интересно отметить, что в вагоне электрички при наличии свободных мест пассажиры обычно очень разборчивы в выборе попутчиков с точки зрения их внешнего вида;

манера держаться. Сюда можно отнести осанку, позу, доброжелательное выражение лица, взгляд и т.д. Особенно важное значение имеет походка. Ученые проделали эксперимент: засняли на видеокамеру прохожих на улице, а затем попросили уголовников-рецидивистов выбрать среди них тех, на кого бы они напали. Большинство опрошенных единодушно указали на одних и тех же лиц. Решающую роль здесь сыграла походка. В список предполагаемых жертв не попали те, у кого чувствуется внутренний стержень, тело не вихляет, походка стремительная и энергичная;

• запах. Его роль в создании настроения настолько велика, что на Западе существуют специальные маркетинговые фирмы, подбирающие соответствующие запахи, например, для банков и супермаркетов.

Учет перечисленных выше внешних индикаторов позволяет выглядеть сильным и привлекательным, сформировать положительный имидж при первом знакомстве, заложить основу для успешного делового общения. Важно помнить, что для менеджера очень важно не только быть, но и казаться сильным, добрым, выдержанным, уверенным в себе человеком.

Лидерство в рабочей группе

1. Типология личностей рабочей группы. Типы лидеров рабочей группы: вожак, лидер, ситуативный лидер. Их особые качества.

2. Стиль лидерства как совокупность средств психологического воздействия на членов рабочей группы. Лидер и руководитель группы: отличия и взаимоотношения. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный.

3. Практическое задание.

Приведите самообследование ваших возможных или уже существующих лидерских качеств. Выделите основные инструменты лидерского психологического воздействия в различных деловых ситуациях. Ответ изложите в письменной форме.

В 1-ом вопросе охарактеризуйте основные типы лидеров рабочей группы. Покажите как проявляются их качества в деловом общении.

Во 2-ом вопросе раскройте содержание основных стилей руководства: авторитарного, демократического, либерального.

В 3-ем вопросе выявите влияние ваших возможных или существующих лидерских качеств на межличностное общение в вашей рабочей группе.

1. Типология личностей рабочей группы. Типы лидеров рабочей группы: вожак, лидер, ситуативный лидер. Их особые качества.

Лидерство — способность оказывать влияние как на отдельную личность, так и на группу, направляя усилия всех па достижение целей организации.

В переводе с английского лидер означает «руководитель», «командир», «глава», «вождь», «ведущий».

Группа, решающая значимую проблему, всегда выдвигает для ее решения лидера. Без лидера ни одна группа существовать не может.

Лидера можно определить как личность, способную объединять людей ради достижения какой-либо цели. Понятие «лидер» приобретает значение лишь вместе с понятием «цель». Но иметь цель и достичь ее самостоятельно, в одиночку — недостаточно, чтобы назваться лидером. Неотъемлемым свойством лидера является наличие хотя бы одного последователя. Роль лидера заключается в умении повести людей за собой, обеспечить существование таких связей между людьми в системе, которые способствовали бы решению конкретных задач в рамках единой цели. Т. е. лидер — это элемент упорядочивания системы людей.

Лидерство — это всегда вопрос степени, силы влияния, зависящей от соотношения личных качеств лидера с качествами тех, на кого он пытается оказать влияние, и с ситуацией, в которой находится данная группа.

В современном менеджменте лидерство характеризуется неоднозначно:

1)лидерство есть разновидность власти, спецификой которой является направленност сверху вниз, и носителем такой власти выступает не большинство, но один человек или небольшая группа лиц –«лидерство-власть, осуществляемая одним или несколькими индивидами» (Ж.Блондель)

2) лидерство есть управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием решений, это руководящая должность. Общество это сложная, иерархически организованная система социальных статусов и соответствующих им социальных ролей. Социальный статус руководителя предполагает и даже требует выполнения социальной роли в манере лидера; лидерство — это «положение в обществе, которое характеризуется способностью занимающего его лица направлять и организовывать коллективное поведение некоторых или всех его членов» (Л. Даунтон);

3) лидерство — это влияние на других людей (В. Кац, Л. Эдингер), но не любое, а отвечающее следующим условиям: а) постоянство влияния — это не разовое кратковременное воздействие (террорист, захвативший самолет, не может считаться лидером), б) широта влияния— воздействие осуществляется на всех членов труппы; в) явный приоритет во влиянии, отношения лидера и ведомых асимметричны, односторонняя направленность от лидера к членам группы, г) организационный лидер опирается не на прямое применение силы, а на авторитет или на признание правомерности руководства. Диктатор, силой удерживающий группу в подчинении, не может считаться лидером (тюремный надзиратель). С этим согласны не все исследователи (Блондель допускает использование системы принуждения);

4) лидерство — естественный социально-психологический процесс в группе, построенный на влиянии личного авторитета человека на поведение членов группы. Под влиянием понимают такое поведение человека, которое вносит изменение в поведение, отношения, чувства другого человека. Влияние можно оказывать через идеи, устное и письменное слово, через внушение, убеждение, эмоциональное заражение, принуждение, личный авторитет и пример.

5) лидерство есть неформальное явление, это символ эмоционально-психологической общности группы и образец поведения для ее членов. Позиция широко распространена в отечественной психологии. Кричевский отмечает, что роль лидера возникает стихийно, ее нет в штатных расписаниях, лидерство — феномен психологический, тогда как руководство — социальный.

Лидерство — это всегда вопрос степени, силы влияния, зависящей от соотношения личных качеств лидера с качествами тех, на кого он пытается оказать влияние, и с ситуацией, в которой находится данная группа.

С точки зрения масштабности решаемых задач выделяют:

1) бытовой тип лидерства (в школьных, студенческих группах, досуговых объединениях, в семье);

2) социальный тип лидерства (на производстве, в профсоюзном движении, в различных обществах: спортивных, творческих и т. д.);

3) политический тип лидерства (государственные, общественные деятели).

Существует несомненная связь между судьбой лидера бытового, лидера социального и лидера политического. Первый всегда имеет возможность выдвинуться в лидеры другого типа.

Выделяют следующие виды лидеров:

1. Лидер-организатор. Его главное отличие в том, что нужды коллектива он воспринимает как свои собственные и активно действует. Этот лидер оптимистичен и уверен, что большинство проблем вполне разрешимо. За ним идут, зная, что он не станет предлагать пустое дело. Умеет убеждать, склонен поощрять, а если и приходится выразить свое неодобрение, то делает это, не задевая чужого достоинства, и в результате люди стараются работать лучше. Именно такие люди оказываются на виду в любом неформальном коллективе.

2. Лидер-творец. Привлекает к себе прежде всего способностью видеть новое, браться за решение проблем, которые могут показаться неразрешимыми и даже опасными. Не командует, а лишь приглашает к обсуждению. Может поставить задачу так, что она заинтересует и привлечет людей.

3. Лидер-борец. Волевой, уверенный в своих силах человек. Первым идет навстречу опасности или неизвестности, без колебания вступает в борьбу. Готов отстаивать то, во что верит, и не склонен к уступкам. Однако такому лидеру порой не хватает времени, чтобы обдумать все свои действия и все предусмотреть. «Безумство храбрых» — вот его стиль.

4. Лидер-дипломат. Если бы он использовал свои способности во зло, то его вполне можно было бы назвать мастером интриги. Он опирается на превосходное знание ситуации и ее скрытых деталей, в курсе сплетен и пересудов и поэтому хорошо знает, на кого и как можно повлиять. Предпочитает доверительные встречи в кругу единомышленников. Позволяет открыто говорить то, что всем известно, чтобы отвлечь внимание от своих неафишируемых планов. Правда, такого сорта дипломатия нередко лишь компенсирует неумение руководить более достойными способами.

5. Лидер-утешитель. К нему тянутся потому, что он готов поддержать в трудную минуту. Уважает людей, относится к ним доброжелательно. Вежлив, предупредителен, способен к сопереживанию.

Общее лидерство в группе складывается из следующих компонентов: эмоционального, делового и информационного. По содержанию лидерской деятельности в социальных группах обычно выделяют тип типа лидеров (иногда их называют ролями лидера):

1. Деловое лидерство характерно для формальных групп, решающих производственные задачи. В его основе такие качества как высокая компетентность, умение лучше других решать организационные задачи, деловой авторитет, наибольший опыт в данной области деятельности. Деловое лидерство наиболее сильно влияет на руководство. С «деловым» лидером (руки группы) хорошо работается, он может организовать дело, наладить нужные деловые взаимосвязи, обеспечить успех дела,

2. Эмоциональное лидерство возникает в неформальных социальных группах на основе человеческих симпатий, притягательности лидера как участника межличностного общения. Эмоциональный лидер вызывает у людей доверие, излучает доброту, вселяет уверенность, снимает психологическую напряженность, создает атмосферу психологического комфорта. Эмоциональный лидер (сердце группы) — это человек, к которому каждый человек в группе может обратиться за сочувствием, «поплакаться в жилетку».

3. К «информационному» лидеру («мозг группы») все обращаются с вопросами, потому что он эрудит, все знает, может объяснить и помочь найти нужную информацию.

Наилучшим будет лидер, сочетающий все три компонента, но такой универсальный лидер встречается редко. Чаще всего, однако, встречается сочетание двух компонентов: эмоционального и делового, информационного и делового. Ситуативное лидерство по природе может быть деловым и эмоциональным. Его отличительная черта — неустойчивость, временная ограниченность, связь с определенной ситуацией. Ситуативный лидер может быть лидером в одних ситуациях и не может быть им в других. Л.И. Уманский выделяет 6 типов лидеров по исполняемым ролям: 1) организатор (функция групповой интеграции); 2) инициатор (выдвижение идей и решение новых проблем); 3) генератор эмоционального настроя (доминирует в формировании настроения группы); 4) эталон (образец, идеал, «звезда»); 5) мастер (специалист в каком-то виде деятельности); 6) эрудит (отличается обширными знаниями).

В управлении персоналом используется и классификация лидеров в зависимости от того, как их воспринимает группа:

1) «один из нас» — не выделяется среди членов группы, воспринимается как «первый среди равных» в определенной сфере — наиболее удачливый или волею случая оказавшийся на руководящий должности, в целом, по мнению группы, живет, радуется, печалится, принимает правильные решения и ошибается, как и все остальные члены группы;

2) «лучший из нас» — выделяется из членов группы по многим (деловым, нравственным, коммуникационным и др.) качествам и в целом является образцом для подражания;

3) «хороший человек» — воспринимается и ценится как реальное воплощение лучших нравственных качеств: порядочности, доброжелательности, внимания к другим, готовности придти на помощь;

4) «служитель» — стремится выступать в роли выразителя интересов своих приверженцев и группы в целом, ориентируется на их мнение и действует от их имени. Типы восприятия лидера отдельными членами группы часто не совпадают или накладываются друг на друга. Так, один из сотрудников может оценивать лидера как «одного из нас», другие же воспринимают его одновременно и как «лучшего из нас», и как «служителя».

Интересен психоаналитический подход к пониманию и классификации видов лидерства. Фрейд понимал лидерство как двуединый психологический процесс: с одной стороны, групповой, с другой — индивидуальный. В основе этих процессов лежит способность лидеров притягивать к себе людей, бессознательно вызывать чувство восхищения, обожания, любви. Поклонение людей одной и той же личности может сделать эту личность лидером. Психоаналитики выделяют десять типов лидерства.

1. «Соверен», или «патриархальный повелитель». Лидер в образе строгого, но любимого отца, он способен подавить или вытеснить отрицательные эмоции и внушить людям уверенность в себе. Его выдвигают на основе любви и почитают.

2. «Вожак». В нем люди видят выражение, концентрацию своих желаний, соответствующих определенному групповому стандарту. Личность вожака — носитель этих стандартов. Ему стараются подражать в группе.

3. «Тиран». Он становится лидером, потому что внушает окружающим чувство повиновения и безотчетного страха, его считают самим сильным. Лидер-тиран — доминирующая, авторитарная личность, его обычно боятся и подчиняются смиренно.

4. «Организатор». Он выступает для членов группы как сила для поддержания «Я-концепции» и удовлетворения потребности каждого, снимает чувство вины и тревоги. Такой лидер объединяет людей, его уважают.

5. «Соблазнитель». Человек становится лидером, играя на слабостях других. Он выступает в роли «магической силы», давая выход вовне подавленным эмоциям других людей, предотвращает конфликты, снимает напряжение. Такого лидера обожают и часто не замечают его недостатков.

6. «Герой». Жертвует собой ради других; такой тип проявляется особенно в ситуациях группового протеста — благодаря его храбрости другие ориентируются на него, видят в нем стандарт справедливости. Лидер-герой увлекает за собой людей.

7. «Дурной пример». Выступает как источник заразительности для бесконфликтной личности, эмоционально заражает других.

8. «Кумир». Влечет, притягивает, положительно заражает окружение; его любят, боготворят, идеализируют.

9. «Изгой».

10. «Козел отпущения». Два последних типа лидеров, по существу, антилидеры, они являются объектом агрессивных тенденций, благодаря которым развиваются групповые эмоции. Часто группа объединяется для борьбы с антилидером, но стоит ему исчезнуть, как группа начинает распадаться, так как пропал общегрупповой стимул. Лидерство различают по силе влияния на членов группы: «беспрекословный лидер» — указания исполняются даже тог

1. Конфликты.

1.1.Типология конфликта.

Как образно заметил американский психолог Б.Вул, «жизнь-процесс решения

бесконечного количества конфликтов. Человек не может избежать их. Он может

решить, участвовать в выработке решений или оставить это другим». Поэтому

руководителю да и каждому культурному человеку необходимо иметь хотя бы

элементарные представления о конфликтах, способах поведения при их

возникновении; к сожалению, для большинства людей характерно неумение

находить достойный выход из них.

Что же такое конфликт? Конфликт – столкновение противоположных интересов на

почве соперничества, противоборства или отсутствия взаимопонимания по разным

причинам. В социальной психологии существует многовариантная типология

конфликта:

1. - внутриличностный конфликт;

- межличностный конфликт;

- конфликт между личностью и группой;

- межгрупповой конфликт.

2. Возможны также классификации конфликтов по горизонтали и по вертикали.

1.2.Предпосылки возникновения конфликта в процессе

делового общения.

Несмотря на свою специфику и многообразие, конфликты имеют общие стадии

протекания, более или менее четко выраженную структуру.

Процесс делового общения предполагает наличие трех факторов: восприятия,

эмоций и обмена информацией. В конфликтных ситуациях легко забыть об этом.

Поэтому можно выделить следующие предпосылки возникновения конфликта в

деловом общении:

- несовпадение рассуждений, т.е. разногласия из-за несовпадения ваших

рассуждений с рассуждениями другой стороны.

- особенности восприятия, т.е. люди, очень часто разговаривая, не

понимают друг друга.

Поэтому конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих факторов:

1 – адекватности восприятия конфликта, т.е. достаточно точной, не искаженной

личными пристрастиями оценки поступков, намерений как противника, так и своих

собственных;

2 – открытости и эффективности общения, готовности к всестороннему обсуждению

проблем, когда участники честно высказывают свое понимание происходящего и

пути выхода из конфликтной ситуации;

3 – создания атмосферы взаимного доверия и сотрудничества.

Для руководителя полезно также знать, какие индивидуальные особенности

личности создают у человека склонность или предрасположенность к конфликтным

отношениям с другими людьми. К таким качествам относятся:

- неадекватная самооценка своих возможностей и способностей;

- стремление доминировать во что бы то ни стало; сказать свое

последнее слово;

- консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолеть

устаревшие традиции;

- излишняя принципиальность и прямолинейность;

- критический настрой;

- определенный набор эмоциональных качеств личности.

2. Способы разрешения конфликтной ситуации.

2.1.Стиль поведения при конфликте.

Поскольку в реальной жизни не так просто выяснить истинную причину конфликта

и найти адекватный способ его разрешения, то целесообразно выбрать

определенную стратегию поведения в зависимости от обстоятельств. Существует

пять основных стилей поведения при конфликте:

- конкуренция или соперничество;

- сотрудничество;

- компромисс;

- приспособление;

- игнорирование или уклонение.

Стиль поведения в конкретном конфликте, определяется той мерой, в которой вы

хотите удовлетворить собственные интересы, действуя при этом пассивно или

активно, и интересы другой стороны, действуя совместно или индивидуально.

Стиль конкуренции или соперничества – этот стиль наиболее типичен для

поведения в конфликтной ситуации. Его можно использовать, если вы делаете

большую ставку на свое решение возникшей проблемы, поскольку исход конфликта

очень важен для вас:

1 – обладаете достаточной властью и авторитетом, и вам представляется

очевидным, что предлагаемое вами решение – наилучшее;

2 – чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять;

3 – должны принять непопулярное решение и у вас достаточно полномочий для

выбора этого шага;

Однако следует сказать, что эта стратегия редко приносит долгосрочные

результаты, так как проигравшая сторона может не поддержать решение, принятое

вопреки ее воле. Кроме того, тот, кто сегодня проиграл, завтра может

отказаться от сотрудничества.

Сотрудничество – наиболее трудный из всех стилей, но вместе с тем

наиболее эффективный при разрешении конфликтных ситуаций. Преимущество его в

том, что вы находите наиболее приемлемое для обеих сторон решение и делаете из

оппонентов партнеров. Такой подход ведет к успеху как в делах, так и в личной

жизни. Однако такой стиль требует умения объяснить свои решения, выслушать

другую сторону, сдерживать свои эмоции. Отсутствие одного из этих факторов

делает этот стиль неэффективным.

Стиль компромисса – суть его заключается в том, что стороны пытаются

урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки. Этот стиль наиболее

эффективен, когда обе стороны желают одного и того же. При использовании этого

стиля акцент делается не на решении, которое удовлетворяет интересы обеих

сторон, а на варианте, с которым каждый мог бы согласиться.

Стиль уклонения – реализуется обычно, если конфликт не затрагивает прямых

интересов сторон или возникшая проблема не столь важна для сторон и у них нет

нужды отстаивать свои интересы.

Стиль приспособления означает, что вы действуете совместно с другой

стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях

сглаживания атмосферы и восстановления нормальной рабочей обстановки. В таком

случае вы жертвуете собственными интересами в пользу другой стороны. Но это не

означает, что вы должны отказаться от своих интересов. Вы просто должны как бы

отставить их на некоторое время, а потом, в более благоприятной обстановке,

вернуться к их удовлетворению за счет уступок со стороны вашего оппонента или

каким-либо иным образом.

2.2.Переговоры – основа разрешения не согласий и

конфликтов.

В условиях рыночных отношений переговоры между людьми становяться особой

сферой их повседневной жизнедеятельности, которая имеет свои психологические

особенности, а также являются основой разрешения не согласий и конфликтов.

Искусству ведения переговоров специально обучаются во всем мире. Правильно

подготовленный к переговорам человек сможет добиться своей цели, не обидев

при этом партнера и оставив о себе благоприятные впечатления. Цель

переговоров – достичь разумного соглашения, отвечающего интересам

переговаривающихся сторон.

Переговоры по стратегии разделяются на три типа:

- мягкий;

- жесткий;

- принципиальный.

Мягкий метод. Мягкий по характеру человек желает избежать личного конфликта и

ради достижения соглашения с готовностью идет на уступки. Он хочет полюбовной

развязки, но дело чаще всего кончается тем, что он остается в обиде и

чувствует себя ущемленным.

Жесткий метод. Жесткий участник переговоров рассматривает любую ситуацию как

состязание воли, в котором сторона, занявшая крайнюю позицию и упорно стоящая

на своем, получит больше. Он хочет победить, но часто кончается тем, что он

вызывает такую же жесткую ситуацию, которая изматывает его самого и его

ресурсы, а также портит его отношения с другой стороной. Метод принципиальных

переговоров- это третий путь ведения переговоров, предусматривающий позицию,

основанную не на слабости или твердости, а скорее объединяющий и то и другое.

Метод принципиальных переговоров, разработанный в рамках Тавардского проекта

по переговорам состоит в том, чтобы решать проблемы на основе их качественных

свойств, то есть, исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на

что может пойти или нет каждая из сторон.

Этот метод полагает, что вы стремитесь найти взаимную выгоду там, где только

возможно, а там, где ваши интересы не совпадают, следует настаивать на таком

результате, который был бы основан на каких- то справедливых нормах

независимо от воли каждого из сторон.

Метод принципиальных переговоров означает жесткий подход к рассмотрению

существа дела, но предусматривает мягкий подход к отношениям между

участниками переговоров.

Принципиальные переговоры показывают, как достичь того, что вам полагается по

праву и остаться при этом в рамках приличия. Этот метод дает возможность быть

справедливым, одновременно предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться во

вред вашей честности.

Метод принципиальных переговоров может быть использован для решения одного

вопроса или нескольких, в обстоятельствах, предписанных ритуалом, или в

условиях непредсказуемой ситуации, как это бывает в переговорах с угонщиками

самолетов. Этот метод в зависимости от методов противостоящей стороны.

Метод принципиальных переговоров является стратегией, предназначенной для

достижения всех целей.

Кроме принципиального метода, существует метод позиционный, метод позиционных

дискуссий, при котором упор делается не на суть спора , а на позиции каждого

из сторон. Этот метод не соответствует основным критериям: он не эффективен,

не достигает цели, портит отношения между сторонами.

Принципиальный метод составляет альтернативу позиционному подходу и

предназначен для эффективных и дружеских переговоров и достижения разумного

результата. Этот метод может быть сведен к четырем основным пунктам:

Люди - разграничение между участниками переговоров и предметом переговоров;

Варианты - прежде чем решить что делать, выделите круг возможностей.

Интересы - сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях.

Критерии - настаивайте на том, чтобы результат основывался на какой- то

объективной норме.

Для решения различных споров очень важным бывает выяснение образа мысли,

мышление оппонентов, что очень способствует успешному ведению переговоров.

Важным моментом в ведении переговоров имеют также эмоции, которые необходимо

подавлять так называемым методом « выпуска пара», что позволяет, освободится

от чувства гнева, страха возникающих в спорах. Кроме того, враждебную

ситуацию снимают извинения, выражения сожаления, обмен рукопожатиями,

недорогие подарки и т.д.

Заключение.

Жизнь не может быть бесконфликтной. Всеобщая гармония интересов – удел

социалистов-утопистов.

Сама сущность рыночных и демократических отношений основана на свободном

противоборстве, состязательности личностей и социальных структур. Однако это

противоборство должно находиться в русле цивилизованных правил социального

взаимодействия. Суть человека во многом определяется тем, как он себя ведет в

конфликтной ситуации.

В своей работе я попыталась рассмотреть принципы, приемы и техники

оптимального конструктивного разрешения конфликтов в деловом общении и

пришла к выводу, что, точно также, как ни один стиль руководства не может

быть эффективным во всех без исключения ситуациях, так и ни один из

рассмотренных выше принципов разрешения конфликтов не может быть выделен как

самый лучший. Надо научиться эффективно использовать каждый из них и

сознательно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства.

Народная же мудрость предписывает универсальное правило: худой мир лучше

доброй ссоры.