8.2. Выпрямительные диоды

Выпрямительным диодом называется полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный в силовых цепях, т.е. в источниках питания. Выпрямительные диоды всегда плоскостные, с несимметричным р-п-переходом, они могут быть германиевые или кремниевые. Германиевые диоды создаются главным образом сплавным способом, а кремниевые – сплавным и диффузионным. Германиевые диоды лучше кремниевых тем, что имеют меньшее прямое падение напряжения. Кремниевые диоды превосходят германиевые по диапазону рабочих температур, по максимально допустимому обратному напряжению, а также имеют меньший обратный ток. Выпрямительные диоды имеют малые сопротивления в проводящем состоянии, поэтому позволяют пропускать большие токи. Из-за значительной площади р-п-перехода барьерная емкость этих диодов будет большой, достигая значений десятков пикофарад.

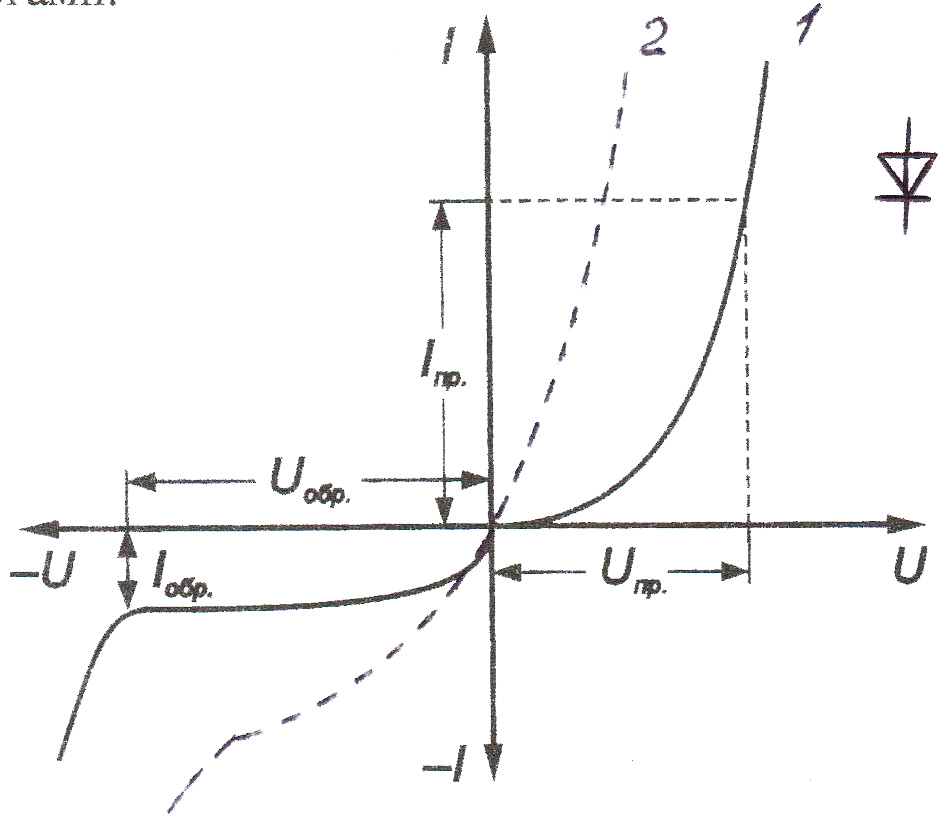

Вольт-амперные характеристики полупроводниковых диодов представлены на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Вольт-амперные характеристики и основные

параметры выпрямительных диодов: 1 – кремниевый диод;

2 ‑ Германиевый диод

Полупроводниковые выпрямительные диоды обычно характеризуются следующими основными параметрами (рис. 8.4):

1. Постоянный обратный ток Iобр (мкА; мА) при некоторой величине постоянного обратного напряжения Uобр;

2. Постоянное прямое напряжение Uпр при постоянном прямом токе Iпр (мА; А).

При нормальной температуре у германиевых диодов пробивные напряжения лежат в пределах 100 – 400 В. У кремниевых диодов это напряжение может достигать 1000 – 1500 В. Падение прямого напряжения на кремниевом диоде при протекании через него номинального прямого тока составляет 0,8 – 1,5 В, а у германиевых диодов – 0,3 – 0,5 В.

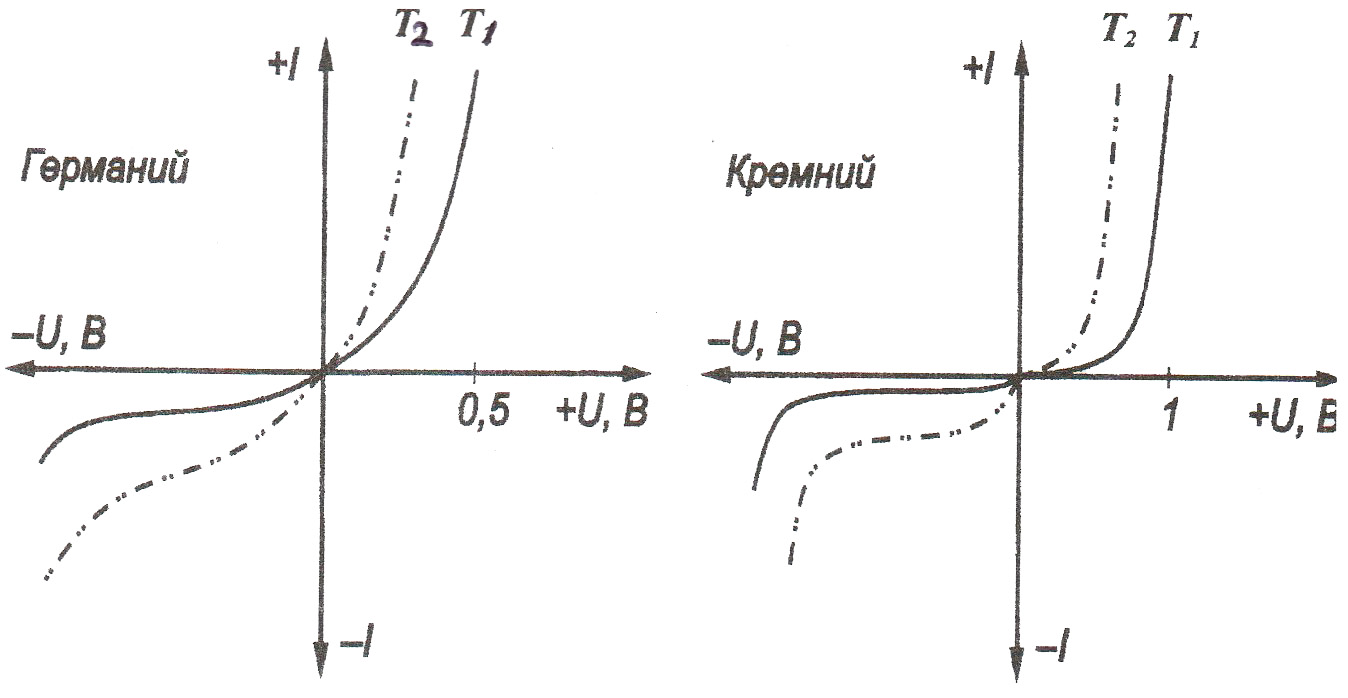

Вольт-амперные характеристики полупроводниковых выпрямительных диодов зависят от температуры (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Зависимость вольт-амперных характеристик

для германиевых и кремниевых диодов от температуры:

Т1 ‑ комнатная температура; Т2 > Т1

С увеличением температуры увеличивается обратный ток, так как увеличиваются тепловой ток и ток термогенерации. Прямой ток также увеличивается при повышении температуры, как это следует из (6.1), где перед скобками стоит множитель I0, возрастающий с увеличением температуры. Но при больших рабочих температурах (например, свыше 75 ºС для кремниевых диодов) средний прямой ток уменьшается в два раза, основную роль начинает играть электропроводность базы диода, которая начинает уменьшаться с ростом температуры.

При повышении температуры величина напряжения лавинного пробоя у кремниевых диодов увеличивается, что происходит из-за теплового рассеяния подвижных носителей заряда и уменьшения средней длины их свободного пробега в р-п-переходе. В германиевых диодах с ростом температуры обратный ток значительно увеличивается, а величина напряжения пробоя зависит от вида пробоя: в случае теплового пробоя она падает с увеличением температуры перехода, в случае лавинного пробоя растет.

8.3. Стабилитроны

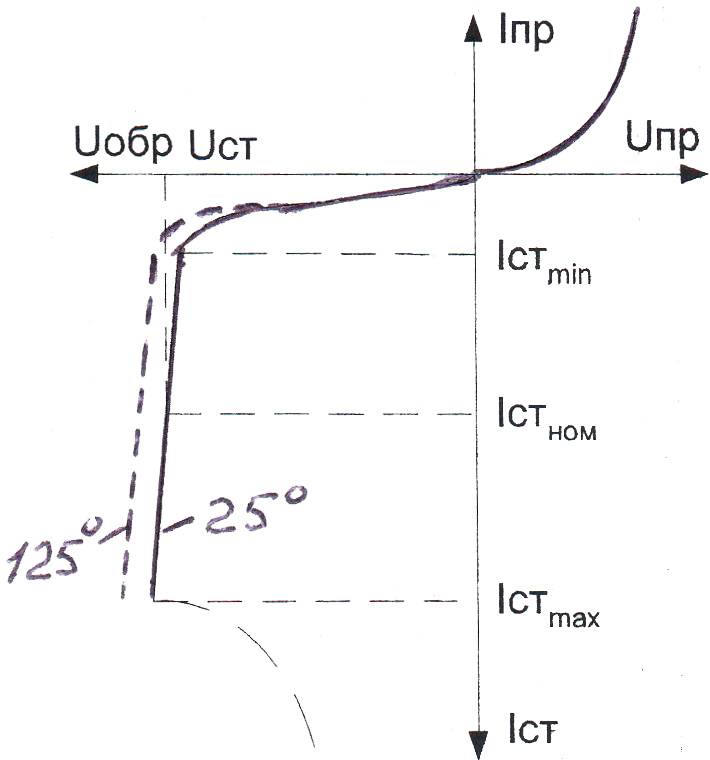

Полупроводниковым стабилитроном или опорным диодом называется плоскостной полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации уровня постоянного напряжения. Стабилизация – поддержание какого-либо уровня неизменным. Принцип действия стабилитрона основан на том, что на его вольт-амперной характеристике (рис. 8.6) имеется участок, на котором напряжение практически не зависит от величины протекающего тока.

Рис. 8.6. Вольт-амперная характеристика стабилитрона

Таким участком является участок электрического пробоя, а за счет легирующих добавок в полупроводник ток электрического пробоя может изменяться в широких пределах, не переходя в тепловой пробой. Так как участок электрического пробоя – это обратное напряжение, то стабилитрон включается обратным включением. Подобной вольт-амперной характеристикой обладают сплавные диоды с базой, изготовленной из низкоомного полупроводникового материала. По конструкции стабилитроны всегда плоскостные и кремниевые, так как кремниевые диоды имеют меньшее значение обратного тока, обладают большей устойчивостью к тепловому пробою по сравнению с германиевыми.

Основными электрическими параметрами стабилитронов являются:

1. Напряжение стабилизации Uст – падение напряжения на стабилитроне при протекании заданного тока стабилизации (от нескольких вольт до сотен вольт).

2. Номинальный ток стабилизации Iст.ном – номинальное значение тока, протекающего через стабилитрон, определяющее Uст (от нескольких мА до нескольких А).

3. Дифференциальное или динамическое сопротивление rст, которое определяется при заданном значении тока стабилизации на участке пробоя как

![]() .

(8.1)

.

(8.1)

Дифференциальное сопротивление определяет наклон обратной ветви вольт-амперной характеристики, его величина изменяется от 1 до 1000 Ом.

4. Температурный коэффициент стабилизации

![]() [%/град],

(8.2)

[%/град],

(8.2)

где ΔUст/Uст – относительное изменении напряжения стабилизации; ΔТ – изменение температуры.

Для сплавных переходов αст равен 0,37 %/град, а для диффузионных – 0,3 %/град.

Кроме того, в технических условиях на стабилитроны указываются следующие предельно-допустимые режимы эксплуатации:

1. Максимально-допустимый ток стабилизации в интервале температур Iст.макс (от десятков мА до единиц А), определяемый максимально-допустимой мощностью.

2. Минимальный ток стабилизации в интервале температур Iст.мин (1 – 3 мА).

3. Максимально-допустимая мощность в интервале температур (от нескольких мВт до нескольких Вт).

Стабилитроны, предназначенные для стабилизации напряжений менее 3 В, называются стабисторами, у них используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики. Стабисторы применяются в прямом включении.

Отечественная промышленность выпускает кремниевые стабилитроны на напряжение стабилизации от 5 до 300 В при токе стабилизации от 0,1 мА до 2 А и при рассеиваемой мощности от 0,15 до 50 Вт.