3. Средняя разность температур и методы ее вычисления

Изменение температур рабочих жидкостей для простейших случаев можно получить аналитическим путем. Рассмотрим простейший теплообменный аппарат, работающий по схеме прямотока (рис. 3). Для элемента поверхности теплообмена dF уравнение теплопередачи запишется как

dQ = k (t1-t2) dF = k t dF (а)

При этом температура первичного теплоносителя понизится на dt1 а вторичного повысится на dt2. Следовательно,

dQ = - C1dt1 = C2dt2

откуда

dt1

=

![]() и dt2

=

и dt2

=

![]()

Изменение температурного напора при этом

d(t1-t2) = dt1-dt2 = - (1/C1 + 1/C2) dQ = -m dQ(б)

m = (1/C1 + 1/C2)

Подставив в уравнение (б) значение dQ из уравнения теплопередачи (а), найдем:

d (t1- t2) = - m k (t1-t2) dF.

Обозначив (t1- t2) = t , последнее уравнение запишем как

![]()

Принимая m и k постоянными, проинтегрируем последнее уравнение от О до F и от t' до t:

![]()

Получим после интегрирования:

![]() (5)

(5)

или

t

=

![]() (6)

(6)

Из уравнения (6) следует, что вдоль поверхности теплообмена температурный напор изменяется по экспоненциальному закону. Следовательно, в аппаратах прямого тока перепад температур между теплоносителями вдоль поверхности теплообмена непрерывно убывает. При противотоке температуры обоих теплоносителей вдоль поверхности теплообмена убывают (рис. 2, в и г) и уравнение теплового баланса принимает вид:

dQ = - C1 dt1 = - С2 dt2

Изменение температурного напора

d (t1- t2) = - m dQ

Поэтому в аппаратах с противоточной схемой движения t по ходу первичной среды уменьшается лишь для случая C1 < С1 (m > 0), но при C1 > > С2 (m <; 0) t увеличивается.

Для определения средней разности температур теплоносителей на участке поверхности F воспользуемся соотношением

![]() (в)

(в)

где t — местное значение температурного напора (t1- t2), относящееся к элементу поверхности теплообмена и выражаемое уравнением (5). Подставив а уравнение (в) значение t из формулы (6), получим:

![]() (7)

(7)

Подставив в уравнение (7) значения mkF и е-mkF из выражений (5) и (6), получим:

(8)

(8)

Eсли усреднение температурного напора проводится по всей поверхности теплообмена, тоt = t' и формула (8) принимает вид:

(9)

(9)

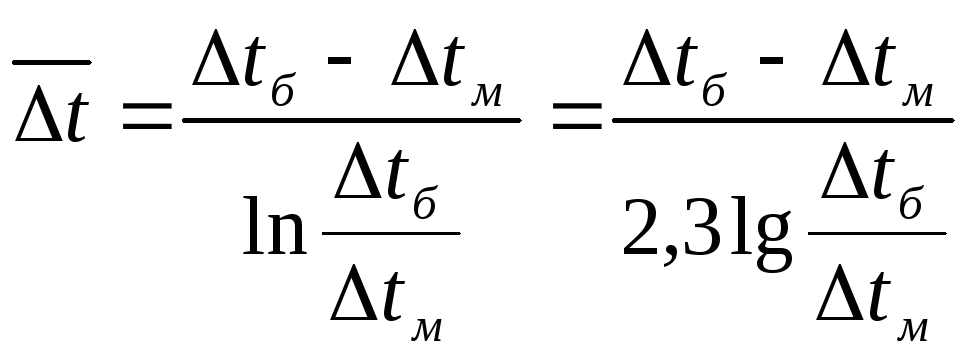

Формулу (9) часто записывают в следующем виде:

(10)

(10)

гдеtб — большая разность температур; tм — меньшая разность температур.

Формула (10) может быть использована как при прямотоке, так и при противотоке.

Полученная средняя разность температур (10) называется среднелогарифмическим температурным напором. Формула (10) справедлива для простейших схем аппаратов при условии постоянства массового расхода теплоносителей и коэффициента теплоотдачи вдоль всей поверхности теплообмена.

4. Определение коэффициента теплоотдачи

Коэффициент теплоотдачи находится из соотношения:

![]()

где l- определяющий размер.

Б. С. Петуховым и В. В. Кирилловым была предложена формула

Nuжd

=

(11)

(11)

Здесь t = (ж/с)n; n = 0,11 при нагревании капельной жидкости и n = 0,25 при ее охлаждении.

Формула (11) дает значения коэффициентов теплоотдачи при стабилизированном теплообмене. За определяющую приняты либо средняя но сечению (при расчете местных коэффициентов теплоотдачи), либо средняя в трубе (при расчете средних коэффициентов теплоотдачи) температура жидкости. Исключение составляет коэффициент динамической вязкости с, выбираемой по температуре стенки. За определяющий размер взят внутренний диаметр трубы. Формула (11) пригодна для расчета теплоотдачи различных жидкостей при Рг >0,7.

На основе уравнения

Nu

=

![]()

можно получить расчетную формулу для Рг > 1, если ввести экспериментально определенную функцию f(Рг)= 0,91Рr0,43. Для определения коэффициента гидравлического сопротивления используем формулу

= 0,184 Red-0,2

Тогда, вводя дополнительно поправку t = (Рrж /Рrс)0,25 на переменность физических свойств капельных жидкостей, получим формулу, предложенную М. А. Михеевым:

![]()

Формула описывает среднюю теплоотдачу в прямых гладких трубах при (l/d) > 50. За определяющую здесь принята средняя температура жидкости в трубе, а за определяющий размер- внутренний диаметр. Число Prc выбирается по средней температуре поверхности стенки.