- •Isbn 5-274-01865-3

- •Введение

- •Древний мир

- •10. Римский мост Алькантара через реку Тахо в Испании. II в. Н.Э.

- •11. Триумфальная арка Траяна в Анконе на берегу Адриатического моря. II в. Н.Э.

- •Феодализм

- •1 2. Сады замка Амбуаз во Франции. 16 в.

- •13. Трубадур с певцами в саду средневекового замка. Иллюстрация к немецкому переводу «Романа о Розе» д. Чосера. XiVв.

- •14. Схематический план бенедиктинского монастыря Св. Галлена в Швейцарии. IX в.

- •15. Флоренция. Монастырь Сан-Лоренцо. Средневековый дворик с апельсиновым деревом в центре

- •16. Чичесшер (Англия). Павильон Креста на рыночной площади. 1500 г.

- •17. Русский средневековый городок (по мотивам и. Билибина)

- •18. Московские сады в XVI в. Фрагмент «Петрова чертежа» конца XVI в.

- •Ближний восток и индия

- •21. Гранада с крепостью Альгамбра и дворцом Генералиф. XiVв.

- •22. Сады во дворце Альгамбры

- •23. Львиный двор в Альгамбре

- •24. Стамбул. Сады дворца Топкапи. Основаны в конце I тысячелетия н.Э.

- •25. Агра. Сады «чор-бак» мавзолея Тадж-Махал. 1630-1653 гг.

- •26. Аурангабад. Сад чор-бак мавзолея Биби-Камакбара над гробницей Дин Рас Бану Бигум, жены правителя Могольской империи Аурангзеба, 1660

- •27. Фашехпур Сикри в Индии. XVI в.

- •2 8. Система открытых пространств дворца в Фатехпур Сикри

- •29. Дворец в Фатехпур Сикри. Вид на приемные дворы из покоев императрицы

- •30. Дер. Адаладж близ г. Ахмадабада. Деревенский колодец. XIV в.

- •31. Патан. Колодец на главной площади

- •32. Бухара. Мечеть Калян и медресе Мири-Араб. План ансамбля

- •33. Пюпитр для Корана во дворе мечети Биби Ханым в Самарканде. XV в.

- •Дальний восток

- •34. Пекин. Парк Бейхай («Северное море»), основан в X—XIII вв.

- •35. Пекин. Парк Бэйхай. Общий вид из павильонов Улунтин на северном берегу

- •36. Пекин. Парк Ихэюань. XVII в.

- •3 7. Пекин. Парк Ихэюанъ. Фрагмент генплана с дворцом

- •38. Сучжоу. Cад Ваншиюань («Сад мастера сетей»), основан в XII в.

- •39. Сучжоу. Caд Чжоужэнь-юань («Сад скромного администратора»), основан в середине XVI в. Круглый проход в стене

- •41. Великая Китайская стена. Начата в 770—221 гг. До н.Э. Закончена в эпоху Минской династии в 1368—1644 гг.

- •43. Киото. Каменный сад Рьеан-дзи

- •44. Киото. Мостик из круглых камней в саду Хейян-дзингу. Конец XIX в.

- •45. Киото. План традиционного жилого квартала Сасайя с миниатюрными садиками

- •46. Киото. Квартал Сасайя. Сад «суки»

- •Возрождение и барокко в италии

- •49. Сады Боболи во Флоренции. План центральной части, арх. Триболо и Буонталенти. 1550-1588 гг.

- •54. Вилла д'Эсте в Тиволи. План и разрез. Арх. П. Лигорио. 1550 г.

- •55. Ватикан. Схема генерального плана

- •57. Вилла Пиа (вилла папы Пия IV или Казина Пиа) в садах Ватикана. План. 1558—1563. Арх. П. Лигорио

- •58. Венеция. Площадь Сан-Джованни-э-Паоло. Монумент э. Коллеоне, ск. А. Вероккио. 1488

- •59. Сиена. Центр города

- •60. Флоренция. Схематический план ландшафтной структуры площадей эпохи Возрождения

- •61. Рим. Схематический план системы улиц и площадей эпохи Барокко. Выделены улицы, проложенные в XVI—XVII вв.

- •62. Рим. Испанская площадь и лестница. План. Арх. П. Бернини и де Санктис. XVI— XVIII вв.

- •XVII век. Барокко в европе

- •63. Замок и сады Шенонсо над рекой Шер в окрестностях г. Тура. XVI в.

- •64. Замок и сады Шенонсо. XVI в.

- •67. Версаль. Схема генерального плана. А. Ленотр, арх. Л. Лево, ш. Лебрен, а.Мансар. 1660-1700 гг.

- •68. Версаль. План центральной части ансамбля

- •69. Версаль. План Большого (арх. Ж.А. Мансар, 1688 г.) и Малого (арх. Ж.А. Габриэль, 1768 г.) Трианонов

- •71. Хемптон Корт на Темзе. Арх. Г. Ваш. XVI—XVII вв.

- •72. Хемптон Корт. Рисунок цветочного партера на берегу Темзы

- •77. Португалия. Лиссабон. Дворец Фронтейра. 1760 г.

- •78. Лиссабон. Дворец Фронтейра.

- •Романтизм и классицизм XVII - XIX веков

- •80. Парк Стпоув в окрестностях Лондона, динамика развития:

- •81. Принцип формирования изгородей «ха-ха»

- •82. Парк Cтоув. Храм Добродетели

- •84. Парк Бленхэйм в окрестностях Оксфорда. 1705—1764 гг.

- •85. Парк Эрменонвиль в окрестностях Парижа по плану 1775 г.

- •87. Лондон.

- •88 Ват. Озелененные площади Круг («Серку с») и Королевский полумесяц («Ройял Креснт»). 1810 г. Арх. Д. Вуд младший

- •89. Потсдам. Парк Сансуси. Схема генерального плана. 1745—1864 гг.

- •90.Мускау-бад. Парк. План левобережной части с замком. Арх. Пюклер. 1815—1840 гг.

- •92. Лондон. Гайд-парк и Кенсингтонские сады. План. Основаны в xviIв. Планировка XIX в.

- •94. Пригородный дом с садом для людей среднего достатка. План из трактата а.Даунинга (сша). 1841г.

- •95. Париж. Площадь Людовика XV (Площадь Согласия). Проект 1753г.

- •96. Париж. Площадь Людовика XIV Великого (Вандомская) и бульвар Мадлен. Деталь плана Тюрго. 1739 г.

- •98. Москва. Измайлово. Схематический план садов xviIв. Реконструкция с. Палентреер

- •99. Москва. Измайлово. Схематический план сада с цветниками при потешных палатах по чертежу XVII в.

- •100. Ярославль. Толгскйй монастырь. Сады XVI в. Реконструкция

- •101. Сергиев Посад. Сады Троице-Сергиев ой лавры. XVIII-xiXee.

- •102. Петербург. Проект «образцовой» усадьбы по чертежу 1714 г. Арх. Д. Трезини

- •105. Петербург. Летний сад в 1717 г. По гравюре а. Зубова

- •108. Петергоф (Петродвореи). Схематический план садов. XVIII—XIX вв.

- •109. Петергоф. План Верхнего и Нижнего садов

- •110. Петергоф. Большой каскад. Схема размещения скульптур

- •111 А. Марлинский, или золотой, каскад

- •111 Б. Руинный каскад, или шахматная гора

- •112. Кусково. План центральной части усадьбы. Арх. А. Миронов. Середина XVIII в.

- •113. Архангельское. План центрального партера. Середина XVIII в.

- •1 14. Царское Село. Схематический план парков XVIII—XIX вв.

- •115. Царское Село

- •116. Царское Село (г. Пушкин). Александровский и Екатерининский парки

- •119. Гатчина. Дворцовый парк

- •120. Павловск. Центральная часть парка

- •1 22. Москва. Дом купца м. Губина на Петровке. Генеральный план по чертежу м.Ф. Казакова. 1790-е гг.

- •123. Москва. Пашков дом. План усадьбы. 1784-1786 гг. Арх. В.И. Баженов (?)

- •124. Москва. Голщынская больница с садами. Генеральный план середины XIX в. Арх. М. Казаков

- •125. Софиевка в г. Умани. Арх. Л. Мешцель и ж.Л. Заремба. Конец XVIII—начало XIX вв.

- •126. Царицыно. Подмосковье. Арх. В. Баженов и м. Казаков. Конец XVIII в.

- •128. Богородицк Тульской области. Схематический план города (комиссия и. Бецкого) и парка (арх. А. Болотов). 1780-е гг.

- •131. Знаменское-Раек Тверской губернии. Генеральный план. Арх. Н. Львов. 1790-е гг.

- •132. Знаменское-Раек. Усадебный дом с парадным двором. Арх. Н. Львов

- •134. Петербург. Фрагмент системы открытых пространств вдоль реки Фонтанки, сформировавшейся к середине XIX в.

- •136. Смоленск. Лопатинский сад на месте городских укреплений. Начало XIX в.

- •137. Москва. Застава Камер-Колежского вала. «Образцовый» проект 1783 г.

- •138. Почтовая станция на дороге Петербург—Москва. Начало XIX в.

- •Пути формирования ландшафтной архитектуры в конце XIX - первой половине XX веков

- •142. Национальный парк Йосемити. Калифорния, сша

- •144. Национальный памятник «Чертова башня». Штат Вайоминг, сша

- •145. Национальный памятник «Чертова башня». Общий вид скалы

- •146. Москва. Зоопарк. Схематический план. 1864 г.

- •150. «Линейный город». Идея конца 20-х — начала 30-х гг.

- •151. Владикавказ. Александровский парк на месте бывших марганцевых карьеров. Арх. В. Маевская и м. Бялин. 1963 г.

- •152. Сельский ландшафт в штате Массачусетс. Сша

- •154. Ливерпуль. Сефтон-парк. Арх. Э. Андре. Вторая половина XIX в.

- •155. Многофункциональная система зеленых пространств на юго-западе центрального района Москвы, сложившаяся к 1960-м гг.

- •156. Многофункциональная система зеленых пространств в центре г. Вашингтон

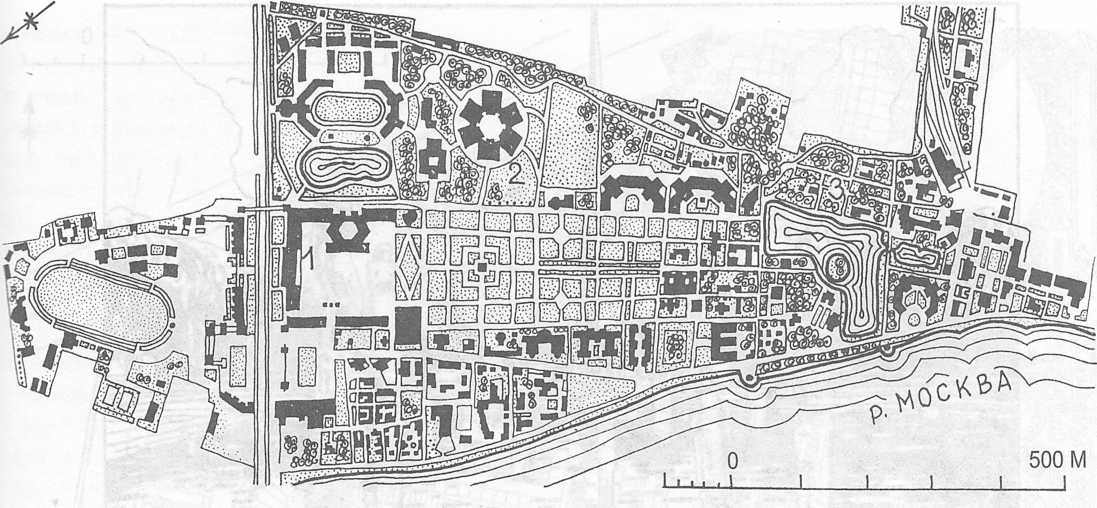

- •157. Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. 1923 г. Схема генерального плана. Арх. И. Жолтовский и др.

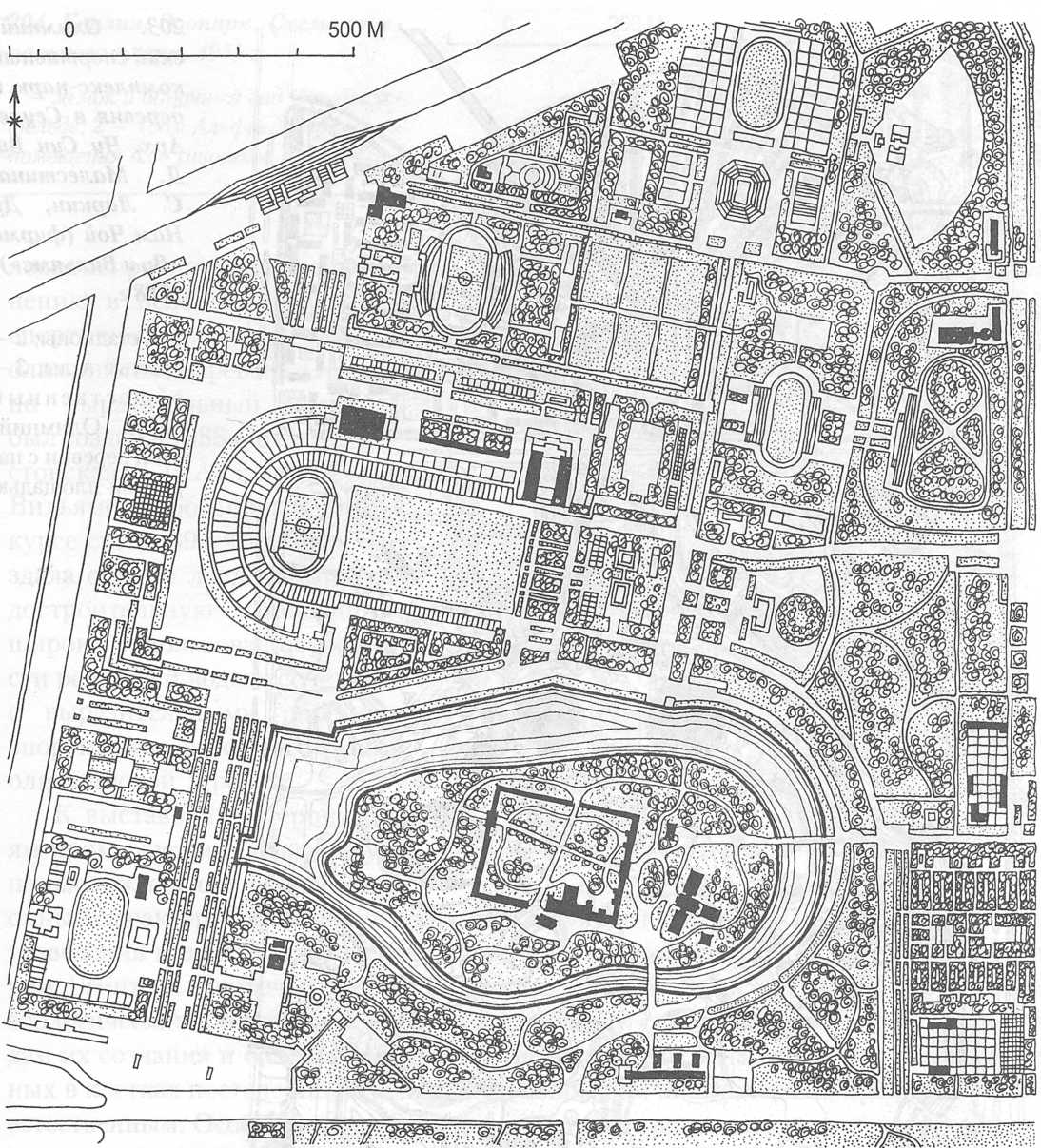

- •160. Москва. Центральный стадион ссср в Измайлове. Проект 1934 г. Арх. Н. Колли, с. Андреевский и др.

- •161. Берлин. Зоопарк. Схема генерального плана. 1955 г.

- •162. Ричмонд, сша. Ботанический сад. Генеральный план. 1989 г. Фирма «e.P.D.»

- •163. Даллас. «Сад Небес» в ботаническом саду и питомник. Разрез, архитектурная фирма «Джонс и Джонс». 1988 г.

- •164. Парк Скансен (музей под открытым небом) в Стокгольме. 1891. А. Хаселиус

- •166. Ташкент. Сквер на Привокзальной площади с памятником Четырнадцати туркестанским комиссарам. Арх. С. Ожегов и н. Миловидов. 1962 г. Памятник снесен по политическим мотивам в 1997 г.

- •167. Берлин. Мемориальный комплекс в Трептов-парке. 1946—1949 гг. Арх. Я. Белопольский

- •169. Хиросима. Памятник жертвам первой атомной бомбардировки. Генеральный план. Арх. К. Танге. 1945—1969 гг.

- •170. Лумбини. Мемориальный археологический парк на легендарном месте рождения будды Готамы. Генеральный план. 1980-е гг. Арх. К. Танге

- •171. Диснейворлд («Мир Диснея») близ г.Орландо, штат Флорида

- •172. Диснейворлд. «Волшебное царство»

- •173. Диснейворлд. Эпкот («Экспериментальный прототип общества завтрашнего дня»). Схематический план Центральной группы сооружений

- •174. Париж. Парк Ла Вилетт. 1980—90-е гг. Арх. Б. Чуми

- •175. Париж, Ла Вилетт. Сад Детских страхов. Из земли торчат огромные велосипедные детали

- •177. Париж, Дефанс. Подиум и арка «Голова Дефанса»

- •178. Окленд, Калифорния, сша. Центр Кайзера. Сад на крыше многоэтажного гаража. 1960—1970-е гг. Арх. Т. Осмундсон

- •184. Япония. Цуку-6a. Гражданский центр города. План входной площадки торгового центра. Арх. А. Исозаки. 1983

- •185. Сент-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). Арх. Н. Гримшоу. «Эдем». «Биом Сухих тропиков»

- •186. Сенш-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). «Эдем» (Райский сад). Арх. Н. Гримшоу

- •Библиография

156. Многофункциональная система зеленых пространств в центре г. Вашингтон

Перед зданиями Капитолия и Белого дома — декоративные партеры, переходящие в группу прогулочных и мемориальных зон. За рекой Потомак — военное Арлингтонское кладбище

1 — Капитолий, 2 — Белый дом, 3 — партер «Молл» со зданиями музеев, монументы, 4 — Вашингтону, 5 — Джефферсону, 6 — Линкольну, 7 — центр Дж. Кеннеди, 8 — Теодору Рузвельту, 9 — морским пехотинцам, 10 — Арлингтонский мост, 11 — Арлингтонское кладбище и дом-музей Шермана Ли, 12 — могила Неизвестного солдата, 13 — Пентагон

Работа по совершенствованию существующих и созданию новых крупных многофункциональных садово-парковых массивов ведется и в наши дни. Одна из наиболее интересных систем осуществлена в Минске. Его водно-зеленый диаметр, пересекающий город вдоль долины небольшой реки Свислочи, включает прогулочные и декоративные сады, спортивные зоны, системы бассейнов с водопадами и фонтанами.

Строительство отдельных садов и парков шло и идет повсеместно. Наиболее развитые страны, в частности, Англия, Франция, ФРГ, США, Япония широко используют свои исторические традиции, при этом для них характерно исключительно высокое техническое качество проведения дендрологических, строительных и иных работ. Что касается России, то при общем высоком проектном и теоретическом уровне работ по садово-парковому искусству, практика в значительной степени утратила некогда высокое качество реализации садов в натуре и их эксплуатации.

К четвертой, важнейшей разновидности открытой среды относятся озелененные территории специального назначения. Их типология исключительно обширна и многообразна. К числу наиболее ранних специализированных комплексов принадлежали различного рода выставки. После Лондонской Всемирной выставки 1851 г. проектирование выставочных территорий к 20-м годам нашего века постепенно образовало самостоятельную отрасль ландшафтной архитектуры. Россия была одной из первых стран, осуществивших крупные проекты сельскохозяйственных выставок в 1923 и 1939 гг. (рис. 157). Широкую известность приобрели комплексы всемирных выставок в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, Монреале. Характерными чертами подавляющего большинства выставок — от Колумбовской в Чикаго до самых последних, — является исключительная интенсивность использования отведенных площадок и высокая плотность застройки. Это вызвано, в первую очередь, необходимостью сокращения пути для обзора экспозиции, чтобы не перегружать посетителей выставки длительными переходами между центрами внимания — павильонами.

157. Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. 1923 г. Схема генерального плана. Арх. И. Жолтовский и др.

1 — главный павильон; 2 — павильон «Шестигранник»; 3 — территория бывшего сада Голицын -ской больницы

Выставки, особенно международные, вызывали стремление дать яркие образные характеристики своим основным сооружениям. Символом Парижа стала Эйфелева башня, построенная инженером А. Эйфелем для Всемирной выставки 1889 г. Уникальными сооружениями своего времени были признаны «Трилон и Перисфера», построенные фирмой Харрисон и Филло, стоявшие в центре прекрасной композиции ландшафтного архитектора Ж. Кларка. «Трилон и Перисфера» были символом «мира будущего» — главной темы Всемирной выставки 1939 г. в Нью-Йорке (рис. 158, 159). Наступление атомного века символизировал «Атомиум» на Всемирной выставке 1958 г. в Брюсселе.

158. Нью-Йорк. Всемирная выставка. 1939 г. Схема генерального плана

1 — главный павильон «Трилон и Перисфера»; 2 — Лагуна Наций и площадь Мира; 3 — вокзал; 4 — автобусная стоянка

159. Нью-Йорк. Трилон и Перисфера на Всемирной выставке. 1939 г.

На первом плане Лагуна Наций со статуями «Четыре свободы». Далее статуя Дж. Вашингтона. Hs. заднем плане центральная композиция выставки «Трилон и Перисфера», архитектурная фирмУ Харрисон и Филло. Внутри Перисферы, имевшей диаметр около 50 м, находилась композиция «Мир будущего»

Впервые на рубеже XX в. появились спортивные зоны, как составная часть выставочных территорий. В 20—30 гг., тогда СССР здесь был впереди, велось обширное строительство стадионов и спортивных площадок, располагавшихся в озелененных пространствах. Широко известны ансамбли стадиона «Динамо» в Москве (1928 г., архитекторы А. Лангман и Л. Чериковер), стадионы в Ташкенте, Киеве, Петербурге, Тбилиси. Крупнейшим спортивным комплексом страны должен был стать Центральный стадион СССР в Москве в Измайлове (рис. 160). Неосуществленный проект 1934 г., созданный архитекторами Н. Колли, С. Андреевским и др., охватывал территорию около 300 га. Композиционными центрами спортивных комплексов были и остались крупные поля стадионов с трибунами для зрителей.

Начиная с 1952 г. — года возведения в Хельсинки нового стадиона для XV Олимпийских игр, — на первый план среди спортивных сооружений выдвигаются олимпийские комплексы. Такие комплексы стали символами престижа и гордости почти каждого города, хозяина Олимпиады. Крупным событием архитектурной практики стали олимпийские парки и сооружения в Токио, построенные в 1964 г. архитектором К.Танге. Мехико (1968 г.), Мюнхен (1972 г.) и Монреаль (1976 г.) по дожили прочное начало объединению в целостные ансамбли спортивных сооружений и олимпийских деревень. Особенно выразительный ансамбль был создан в 1988 г. в Сеуле. Бостонская (США) фирма «Ву и Вильяме», победившая в конкурсе среди 39 участников, создала острую ландшафтно-градостроительную композицию, широко использовав особенности рельефа и воды в сочетании с выразительными объемами спортивных залов и зданий олимпийской деревни.