- •Isbn 5-274-01865-3

- •Введение

- •Древний мир

- •10. Римский мост Алькантара через реку Тахо в Испании. II в. Н.Э.

- •11. Триумфальная арка Траяна в Анконе на берегу Адриатического моря. II в. Н.Э.

- •Феодализм

- •1 2. Сады замка Амбуаз во Франции. 16 в.

- •13. Трубадур с певцами в саду средневекового замка. Иллюстрация к немецкому переводу «Романа о Розе» д. Чосера. XiVв.

- •14. Схематический план бенедиктинского монастыря Св. Галлена в Швейцарии. IX в.

- •15. Флоренция. Монастырь Сан-Лоренцо. Средневековый дворик с апельсиновым деревом в центре

- •16. Чичесшер (Англия). Павильон Креста на рыночной площади. 1500 г.

- •17. Русский средневековый городок (по мотивам и. Билибина)

- •18. Московские сады в XVI в. Фрагмент «Петрова чертежа» конца XVI в.

- •Ближний восток и индия

- •21. Гранада с крепостью Альгамбра и дворцом Генералиф. XiVв.

- •22. Сады во дворце Альгамбры

- •23. Львиный двор в Альгамбре

- •24. Стамбул. Сады дворца Топкапи. Основаны в конце I тысячелетия н.Э.

- •25. Агра. Сады «чор-бак» мавзолея Тадж-Махал. 1630-1653 гг.

- •26. Аурангабад. Сад чор-бак мавзолея Биби-Камакбара над гробницей Дин Рас Бану Бигум, жены правителя Могольской империи Аурангзеба, 1660

- •27. Фашехпур Сикри в Индии. XVI в.

- •2 8. Система открытых пространств дворца в Фатехпур Сикри

- •29. Дворец в Фатехпур Сикри. Вид на приемные дворы из покоев императрицы

- •30. Дер. Адаладж близ г. Ахмадабада. Деревенский колодец. XIV в.

- •31. Патан. Колодец на главной площади

- •32. Бухара. Мечеть Калян и медресе Мири-Араб. План ансамбля

- •33. Пюпитр для Корана во дворе мечети Биби Ханым в Самарканде. XV в.

- •Дальний восток

- •34. Пекин. Парк Бейхай («Северное море»), основан в X—XIII вв.

- •35. Пекин. Парк Бэйхай. Общий вид из павильонов Улунтин на северном берегу

- •36. Пекин. Парк Ихэюань. XVII в.

- •3 7. Пекин. Парк Ихэюанъ. Фрагмент генплана с дворцом

- •38. Сучжоу. Cад Ваншиюань («Сад мастера сетей»), основан в XII в.

- •39. Сучжоу. Caд Чжоужэнь-юань («Сад скромного администратора»), основан в середине XVI в. Круглый проход в стене

- •41. Великая Китайская стена. Начата в 770—221 гг. До н.Э. Закончена в эпоху Минской династии в 1368—1644 гг.

- •43. Киото. Каменный сад Рьеан-дзи

- •44. Киото. Мостик из круглых камней в саду Хейян-дзингу. Конец XIX в.

- •45. Киото. План традиционного жилого квартала Сасайя с миниатюрными садиками

- •46. Киото. Квартал Сасайя. Сад «суки»

- •Возрождение и барокко в италии

- •49. Сады Боболи во Флоренции. План центральной части, арх. Триболо и Буонталенти. 1550-1588 гг.

- •54. Вилла д'Эсте в Тиволи. План и разрез. Арх. П. Лигорио. 1550 г.

- •55. Ватикан. Схема генерального плана

- •57. Вилла Пиа (вилла папы Пия IV или Казина Пиа) в садах Ватикана. План. 1558—1563. Арх. П. Лигорио

- •58. Венеция. Площадь Сан-Джованни-э-Паоло. Монумент э. Коллеоне, ск. А. Вероккио. 1488

- •59. Сиена. Центр города

- •60. Флоренция. Схематический план ландшафтной структуры площадей эпохи Возрождения

- •61. Рим. Схематический план системы улиц и площадей эпохи Барокко. Выделены улицы, проложенные в XVI—XVII вв.

- •62. Рим. Испанская площадь и лестница. План. Арх. П. Бернини и де Санктис. XVI— XVIII вв.

- •XVII век. Барокко в европе

- •63. Замок и сады Шенонсо над рекой Шер в окрестностях г. Тура. XVI в.

- •64. Замок и сады Шенонсо. XVI в.

- •67. Версаль. Схема генерального плана. А. Ленотр, арх. Л. Лево, ш. Лебрен, а.Мансар. 1660-1700 гг.

- •68. Версаль. План центральной части ансамбля

- •69. Версаль. План Большого (арх. Ж.А. Мансар, 1688 г.) и Малого (арх. Ж.А. Габриэль, 1768 г.) Трианонов

- •71. Хемптон Корт на Темзе. Арх. Г. Ваш. XVI—XVII вв.

- •72. Хемптон Корт. Рисунок цветочного партера на берегу Темзы

- •77. Португалия. Лиссабон. Дворец Фронтейра. 1760 г.

- •78. Лиссабон. Дворец Фронтейра.

- •Романтизм и классицизм XVII - XIX веков

- •80. Парк Стпоув в окрестностях Лондона, динамика развития:

- •81. Принцип формирования изгородей «ха-ха»

- •82. Парк Cтоув. Храм Добродетели

- •84. Парк Бленхэйм в окрестностях Оксфорда. 1705—1764 гг.

- •85. Парк Эрменонвиль в окрестностях Парижа по плану 1775 г.

- •87. Лондон.

- •88 Ват. Озелененные площади Круг («Серку с») и Королевский полумесяц («Ройял Креснт»). 1810 г. Арх. Д. Вуд младший

- •89. Потсдам. Парк Сансуси. Схема генерального плана. 1745—1864 гг.

- •90.Мускау-бад. Парк. План левобережной части с замком. Арх. Пюклер. 1815—1840 гг.

- •92. Лондон. Гайд-парк и Кенсингтонские сады. План. Основаны в xviIв. Планировка XIX в.

- •94. Пригородный дом с садом для людей среднего достатка. План из трактата а.Даунинга (сша). 1841г.

- •95. Париж. Площадь Людовика XV (Площадь Согласия). Проект 1753г.

- •96. Париж. Площадь Людовика XIV Великого (Вандомская) и бульвар Мадлен. Деталь плана Тюрго. 1739 г.

- •98. Москва. Измайлово. Схематический план садов xviIв. Реконструкция с. Палентреер

- •99. Москва. Измайлово. Схематический план сада с цветниками при потешных палатах по чертежу XVII в.

- •100. Ярославль. Толгскйй монастырь. Сады XVI в. Реконструкция

- •101. Сергиев Посад. Сады Троице-Сергиев ой лавры. XVIII-xiXee.

- •102. Петербург. Проект «образцовой» усадьбы по чертежу 1714 г. Арх. Д. Трезини

- •105. Петербург. Летний сад в 1717 г. По гравюре а. Зубова

- •108. Петергоф (Петродвореи). Схематический план садов. XVIII—XIX вв.

- •109. Петергоф. План Верхнего и Нижнего садов

- •110. Петергоф. Большой каскад. Схема размещения скульптур

- •111 А. Марлинский, или золотой, каскад

- •111 Б. Руинный каскад, или шахматная гора

- •112. Кусково. План центральной части усадьбы. Арх. А. Миронов. Середина XVIII в.

- •113. Архангельское. План центрального партера. Середина XVIII в.

- •1 14. Царское Село. Схематический план парков XVIII—XIX вв.

- •115. Царское Село

- •116. Царское Село (г. Пушкин). Александровский и Екатерининский парки

- •119. Гатчина. Дворцовый парк

- •120. Павловск. Центральная часть парка

- •1 22. Москва. Дом купца м. Губина на Петровке. Генеральный план по чертежу м.Ф. Казакова. 1790-е гг.

- •123. Москва. Пашков дом. План усадьбы. 1784-1786 гг. Арх. В.И. Баженов (?)

- •124. Москва. Голщынская больница с садами. Генеральный план середины XIX в. Арх. М. Казаков

- •125. Софиевка в г. Умани. Арх. Л. Мешцель и ж.Л. Заремба. Конец XVIII—начало XIX вв.

- •126. Царицыно. Подмосковье. Арх. В. Баженов и м. Казаков. Конец XVIII в.

- •128. Богородицк Тульской области. Схематический план города (комиссия и. Бецкого) и парка (арх. А. Болотов). 1780-е гг.

- •131. Знаменское-Раек Тверской губернии. Генеральный план. Арх. Н. Львов. 1790-е гг.

- •132. Знаменское-Раек. Усадебный дом с парадным двором. Арх. Н. Львов

- •134. Петербург. Фрагмент системы открытых пространств вдоль реки Фонтанки, сформировавшейся к середине XIX в.

- •136. Смоленск. Лопатинский сад на месте городских укреплений. Начало XIX в.

- •137. Москва. Застава Камер-Колежского вала. «Образцовый» проект 1783 г.

- •138. Почтовая станция на дороге Петербург—Москва. Начало XIX в.

- •Пути формирования ландшафтной архитектуры в конце XIX - первой половине XX веков

- •142. Национальный парк Йосемити. Калифорния, сша

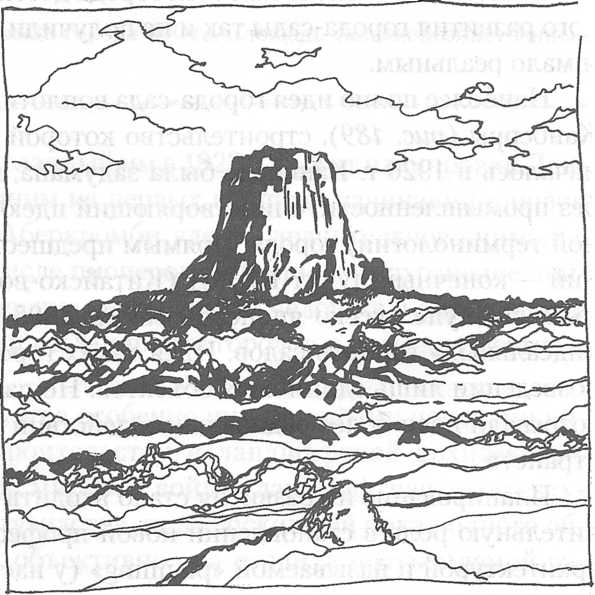

- •144. Национальный памятник «Чертова башня». Штат Вайоминг, сша

- •145. Национальный памятник «Чертова башня». Общий вид скалы

- •146. Москва. Зоопарк. Схематический план. 1864 г.

- •150. «Линейный город». Идея конца 20-х — начала 30-х гг.

- •151. Владикавказ. Александровский парк на месте бывших марганцевых карьеров. Арх. В. Маевская и м. Бялин. 1963 г.

- •152. Сельский ландшафт в штате Массачусетс. Сша

- •154. Ливерпуль. Сефтон-парк. Арх. Э. Андре. Вторая половина XIX в.

- •155. Многофункциональная система зеленых пространств на юго-западе центрального района Москвы, сложившаяся к 1960-м гг.

- •156. Многофункциональная система зеленых пространств в центре г. Вашингтон

- •157. Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. 1923 г. Схема генерального плана. Арх. И. Жолтовский и др.

- •160. Москва. Центральный стадион ссср в Измайлове. Проект 1934 г. Арх. Н. Колли, с. Андреевский и др.

- •161. Берлин. Зоопарк. Схема генерального плана. 1955 г.

- •162. Ричмонд, сша. Ботанический сад. Генеральный план. 1989 г. Фирма «e.P.D.»

- •163. Даллас. «Сад Небес» в ботаническом саду и питомник. Разрез, архитектурная фирма «Джонс и Джонс». 1988 г.

- •164. Парк Скансен (музей под открытым небом) в Стокгольме. 1891. А. Хаселиус

- •166. Ташкент. Сквер на Привокзальной площади с памятником Четырнадцати туркестанским комиссарам. Арх. С. Ожегов и н. Миловидов. 1962 г. Памятник снесен по политическим мотивам в 1997 г.

- •167. Берлин. Мемориальный комплекс в Трептов-парке. 1946—1949 гг. Арх. Я. Белопольский

- •169. Хиросима. Памятник жертвам первой атомной бомбардировки. Генеральный план. Арх. К. Танге. 1945—1969 гг.

- •170. Лумбини. Мемориальный археологический парк на легендарном месте рождения будды Готамы. Генеральный план. 1980-е гг. Арх. К. Танге

- •171. Диснейворлд («Мир Диснея») близ г.Орландо, штат Флорида

- •172. Диснейворлд. «Волшебное царство»

- •173. Диснейворлд. Эпкот («Экспериментальный прототип общества завтрашнего дня»). Схематический план Центральной группы сооружений

- •174. Париж. Парк Ла Вилетт. 1980—90-е гг. Арх. Б. Чуми

- •175. Париж, Ла Вилетт. Сад Детских страхов. Из земли торчат огромные велосипедные детали

- •177. Париж, Дефанс. Подиум и арка «Голова Дефанса»

- •178. Окленд, Калифорния, сша. Центр Кайзера. Сад на крыше многоэтажного гаража. 1960—1970-е гг. Арх. Т. Осмундсон

- •184. Япония. Цуку-6a. Гражданский центр города. План входной площадки торгового центра. Арх. А. Исозаки. 1983

- •185. Сент-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). Арх. Н. Гримшоу. «Эдем». «Биом Сухих тропиков»

- •186. Сенш-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). «Эдем» (Райский сад). Арх. Н. Гримшоу

- •Библиография

144. Национальный памятник «Чертова башня». Штат Вайоминг, сша

1 — «Центр посещения»; 2 — административный центр; 3 — кемпинг; 4 — автомобильные дороги; 5 — пешеходная тропа и площадка для фотографирования

На территории национального памятника-парка выделены и второстепенные достопримечательности: а —Красное поле; б — Скала ящериц; в — Колония луговых собачек (разновидность сусликов). На специальных площадках для пикников предусмотрено разведение огня

145. Национальный памятник «Чертова башня». Общий вид скалы

С татус

«национального памятника США» (т.е.

небольшого национального парка) имеют

одиночные феномены природы, исторические

памятники и другие достопримечательности,

занимающие небольшую площадь

татус

«национального памятника США» (т.е.

небольшого национального парка) имеют

одиночные феномены природы, исторические

памятники и другие достопримечательности,

занимающие небольшую площадь

_____________________________________________

Деятельность Олмстеда прекрасно соответствовала духу времени. Вторая половина XIX в. продемонстрировала не только начало понимания ценности природных ландшафтов, но и существенное увеличение количества строящихся садов и парков, преимущественно в городах. Новые парки были разнообразны по своему облику, по своей стилистической характеристике и по своему назначению. Исчезает четкое деление садов на «итальянские», «французские» и «английские». Создатели новых садов все шире и шире используют весь арсенал средств, накопленный за долгие века развития садово-паркового искусства.

Середина века знаменовалась появлением новых типов специализированных озелененных пространств. Еще на рубеже XIX в. в Париже и в Лондоне (на территории Риджент-парка) строились первые зоопарки, организованные на научной основе. Во второй половине века зоопарки появились во многих крупных городах Европы, Азии и Америки. Передовыми для своего времени были зоопарки Москвы (1864 г.) и Петербурга (1865 г.) (рис. 146).

146. Москва. Зоопарк. Схематический план. 1864 г.

1 — «Старая» территория с Пресненскими прудами; 2 — «Новая» территория (1930-е гг.)

Классический «зоологический сад» XIX в. на ограниченной территории, с показом животных в вольерах и клетках. «Новая» территория отражает тенденции показа животных в условиях, приближенных к среде их обитания

__________________________________________________

В 1865 г. открылась первая всемирная выставка в Лондоне, в Гайд-парке. Она прославилась Хрустальным дворцом, положившим начало новому направлению в архитектуре. Дворец стоял в уже сложившемся парке, тем не менее выставка стала импульсом появления еще одной области деятельности ландшафтных архитекторов — проектированию выставочных территорий. Ландшафтная архитектура к концу XIX в. все увереннее начала заявлять о себе, как о принципиально новой сфере архитектурного творчества.

Уже в самом начале нашего века возникла осознанная необходимость в целенаправленной подготовке специалистов, и в 1901 г. в Гарвардском университете в США открылась первая школа ландшафтных архитекторов. Ее выпускники уверенно выходили на ведущее место в освоении новой профессии. Ландшафтная архитектура продолжала расширять сферу своей деятельности, занимаясь все более обширными пространствами, решая самые различные задачи организации среды. В 1907 г. от нее отделилась еще одна архитектурная профессия — планирование или планировка.

В начале XX в. в ряде промышленно развитых стран все отчетливее начало утверждаться общественное понимание необходимости развития ландшафтной архитектуры. Вслед за США в Англии, Франции, Японии, Австралии возникло движение за сохранение ценных природных ландшафтов, за планомерное развитие природной среды, за установление контроля над безудержным ростом городов.

Еще в 1898 г. в Англии Э. Ховард издал свою знаменитую книгу «Город-сад будущего», в которой выдвинул идею самого широкого проникновения природы в городскую среду. По мысли Ховарда, крупные города должны были быть окружены зеленым поясом сельскохозяйственных угодий. Далее к зеленому поясу должно примыкать кольцо городов-садов, связанных между собой и с центральным городом системой железных дорог (рис. 147). Теория Ховарда завоевала много сторонников, и уже в 1903 г. в Англии возникла «Первая компания городов-садов», начавшая строительство города-сада Лечворса в окрестностях Лондона. Поначалу дело шло успешно, к 1914 г. число жителей города достигло 9 тыс. человек, тем не менее широкого развития города-сады так и не получили. Их строительство оказалось сложным и мало реальным.

А — круглый город. В центре — сад. Далее — в первом кольце:

1 — муниципалитет; 2 — музей; 3 — больница; 4 — библиотека; 5 — театр; 6 — зал для лекций и концертов; 7 — центральный парк, окруженный Хрустальным дворцом. Сквозь жилые кварталы проходят пять кольцевых аллей. На средней Большой аллее размещаются школы (8). Между внешней аллеей и кольцевой железной дорогой находятся фабрики, склады и железнодорожные станции (9) с подъездными путями. Снаружи к городу примыкают сельскохозяйственные угодья. Шесть радиальных бульваров и радиальные улицы носят имена великих людей — Ньютона, Шекспира, Колумба и др.

Б — система городов. В одном сегменте: площадь города 400 га, площадь сельскохозяйственных угодий 2000 га, население 32000 чел.

Наиболее полно идея города-сада воплотилась в планировке столицы Австралии Канберры (рис. 148), строительство которой по проекту архитектора В. Гриффина началось в 1920 г. Канберра была задумана, как административный центр страны, без промышленности, олицетворяющий идею «экологически чистого (по современной терминологии) города. Прямым предшественником Канберры был город Дальний — конечный пункт КВЖД (Китайско-восточной железной дороги), законченный накануне русско-японской войны 1905 г. Его вполне можно отнести к числу «идеальных» городов-садов. Идея таких городов воплотилась в проектировании и возведении лишь единичных объектов. Но параллельно с попытками ее реализации созревали идеи более радикальных действий по организации среды обширных пространств.

Проектирование

Канберры совпало по времени с широким

распространением идей города-сада Э.

Ховарда. Поэтому неслучайно на

международном конкурсе победил проект

Гриффина, максимально близкий идеям

города-сада

Планирование их развития стало входить в реальную практику в 1920-х гг. Значительную роль в становлении новой профессии, тесно связанной с ландшафтной архитектурой и называемой «planning» (у нас — районная планировка), сыграл английский архитектор П. Аберкромби. Сделанный им в 1922 г. проект планировки Донкастерского угольного бассейна был одним из первых крупных начинаний в новой области архитектуры. В своей работе Аберкромби уделял значительное внимание исследованию ландшафтов. Он был в числе пионеров движения за сохранение природных ландшафтов, за разумное ограничение деятельности человека в окружающей его среде. В 1933 г. он издал курс лекций «Планировка городов и сельских местностей», где изложил свои основные идеи.

Первая половина XX в. характеризуется особенно интенсивными поисками новых подходов к архитектуре, градостроительству и ландшафтной архитектуре. Впрочем, в это время, вплоть до Второй мировой войны, ландшафтная архитектура была еще областью деятельности энтузиастов, не заслужившей пока полного общественного признания. Тем не менее, объективно она входила неотъемлемой частью в теорию и практику градостроительства. Показательно, что в 20-е и 30-е гг. в принципиально новых проектах городов проблемы ландшафтной архитектуры занимали весьма существенное место. Во множестве проектных предложений того времени достаточно ясно прослеживаются три принципиальных подхода к формированию городского плана, и в каждом из них ландшафтные структуры составляют неотъемлемую часть.

Центрическая схема хорошо представлена в плане «Большая Москва», сделанном С. Шестаковым в 1921—1925 гг. Кольцо зелени вокруг города и зеленые клинья, предусмотренные планом, дали схематическую идею будущих лесопарковых поясов, водно-зеленых диаметров и радиальных связей центра с периферией (рис. 149, 150). Другой пример локализированной схемы зеленых структур дали линейные города, известные по многочисленным предложениям 20-х — начала 30-х гг. Одной из наиболее ярких схем явилось предложение Н. Милютина, согласно которому город должен представлять собой три тянущиеся параллельно зоны: жилой застройки, промышленности и разделяющей их зелени. Наиболее вариантной была третья, дисперсная система, в которой жилая застройка размещалась в зеленых массивах. Ле Корбюзье прекрасно разработал эту урбанистическую схему в своем предложении «Зеленого города» 1930 г., воплотившемся впоследствии в ряде конкретных градостроительных предложений.

1 — центральный район; 2 — промышленность; 3 — жилые районы, между ними — зеленые клинья

Город окружен кольцом зелени и железнодорожной линией