- •Isbn 5-274-01865-3

- •Введение

- •Древний мир

- •10. Римский мост Алькантара через реку Тахо в Испании. II в. Н.Э.

- •11. Триумфальная арка Траяна в Анконе на берегу Адриатического моря. II в. Н.Э.

- •Феодализм

- •1 2. Сады замка Амбуаз во Франции. 16 в.

- •13. Трубадур с певцами в саду средневекового замка. Иллюстрация к немецкому переводу «Романа о Розе» д. Чосера. XiVв.

- •14. Схематический план бенедиктинского монастыря Св. Галлена в Швейцарии. IX в.

- •15. Флоренция. Монастырь Сан-Лоренцо. Средневековый дворик с апельсиновым деревом в центре

- •16. Чичесшер (Англия). Павильон Креста на рыночной площади. 1500 г.

- •17. Русский средневековый городок (по мотивам и. Билибина)

- •18. Московские сады в XVI в. Фрагмент «Петрова чертежа» конца XVI в.

- •Ближний восток и индия

- •21. Гранада с крепостью Альгамбра и дворцом Генералиф. XiVв.

- •22. Сады во дворце Альгамбры

- •23. Львиный двор в Альгамбре

- •24. Стамбул. Сады дворца Топкапи. Основаны в конце I тысячелетия н.Э.

- •25. Агра. Сады «чор-бак» мавзолея Тадж-Махал. 1630-1653 гг.

- •26. Аурангабад. Сад чор-бак мавзолея Биби-Камакбара над гробницей Дин Рас Бану Бигум, жены правителя Могольской империи Аурангзеба, 1660

- •27. Фашехпур Сикри в Индии. XVI в.

- •2 8. Система открытых пространств дворца в Фатехпур Сикри

- •29. Дворец в Фатехпур Сикри. Вид на приемные дворы из покоев императрицы

- •30. Дер. Адаладж близ г. Ахмадабада. Деревенский колодец. XIV в.

- •31. Патан. Колодец на главной площади

- •32. Бухара. Мечеть Калян и медресе Мири-Араб. План ансамбля

- •33. Пюпитр для Корана во дворе мечети Биби Ханым в Самарканде. XV в.

- •Дальний восток

- •34. Пекин. Парк Бейхай («Северное море»), основан в X—XIII вв.

- •35. Пекин. Парк Бэйхай. Общий вид из павильонов Улунтин на северном берегу

- •36. Пекин. Парк Ихэюань. XVII в.

- •3 7. Пекин. Парк Ихэюанъ. Фрагмент генплана с дворцом

- •38. Сучжоу. Cад Ваншиюань («Сад мастера сетей»), основан в XII в.

- •39. Сучжоу. Caд Чжоужэнь-юань («Сад скромного администратора»), основан в середине XVI в. Круглый проход в стене

- •41. Великая Китайская стена. Начата в 770—221 гг. До н.Э. Закончена в эпоху Минской династии в 1368—1644 гг.

- •43. Киото. Каменный сад Рьеан-дзи

- •44. Киото. Мостик из круглых камней в саду Хейян-дзингу. Конец XIX в.

- •45. Киото. План традиционного жилого квартала Сасайя с миниатюрными садиками

- •46. Киото. Квартал Сасайя. Сад «суки»

- •Возрождение и барокко в италии

- •49. Сады Боболи во Флоренции. План центральной части, арх. Триболо и Буонталенти. 1550-1588 гг.

- •54. Вилла д'Эсте в Тиволи. План и разрез. Арх. П. Лигорио. 1550 г.

- •55. Ватикан. Схема генерального плана

- •57. Вилла Пиа (вилла папы Пия IV или Казина Пиа) в садах Ватикана. План. 1558—1563. Арх. П. Лигорио

- •58. Венеция. Площадь Сан-Джованни-э-Паоло. Монумент э. Коллеоне, ск. А. Вероккио. 1488

- •59. Сиена. Центр города

- •60. Флоренция. Схематический план ландшафтной структуры площадей эпохи Возрождения

- •61. Рим. Схематический план системы улиц и площадей эпохи Барокко. Выделены улицы, проложенные в XVI—XVII вв.

- •62. Рим. Испанская площадь и лестница. План. Арх. П. Бернини и де Санктис. XVI— XVIII вв.

- •XVII век. Барокко в европе

- •63. Замок и сады Шенонсо над рекой Шер в окрестностях г. Тура. XVI в.

- •64. Замок и сады Шенонсо. XVI в.

- •67. Версаль. Схема генерального плана. А. Ленотр, арх. Л. Лево, ш. Лебрен, а.Мансар. 1660-1700 гг.

- •68. Версаль. План центральной части ансамбля

- •69. Версаль. План Большого (арх. Ж.А. Мансар, 1688 г.) и Малого (арх. Ж.А. Габриэль, 1768 г.) Трианонов

- •71. Хемптон Корт на Темзе. Арх. Г. Ваш. XVI—XVII вв.

- •72. Хемптон Корт. Рисунок цветочного партера на берегу Темзы

- •77. Португалия. Лиссабон. Дворец Фронтейра. 1760 г.

- •78. Лиссабон. Дворец Фронтейра.

- •Романтизм и классицизм XVII - XIX веков

- •80. Парк Стпоув в окрестностях Лондона, динамика развития:

- •81. Принцип формирования изгородей «ха-ха»

- •82. Парк Cтоув. Храм Добродетели

- •84. Парк Бленхэйм в окрестностях Оксфорда. 1705—1764 гг.

- •85. Парк Эрменонвиль в окрестностях Парижа по плану 1775 г.

- •87. Лондон.

- •88 Ват. Озелененные площади Круг («Серку с») и Королевский полумесяц («Ройял Креснт»). 1810 г. Арх. Д. Вуд младший

- •89. Потсдам. Парк Сансуси. Схема генерального плана. 1745—1864 гг.

- •90.Мускау-бад. Парк. План левобережной части с замком. Арх. Пюклер. 1815—1840 гг.

- •92. Лондон. Гайд-парк и Кенсингтонские сады. План. Основаны в xviIв. Планировка XIX в.

- •94. Пригородный дом с садом для людей среднего достатка. План из трактата а.Даунинга (сша). 1841г.

- •95. Париж. Площадь Людовика XV (Площадь Согласия). Проект 1753г.

- •96. Париж. Площадь Людовика XIV Великого (Вандомская) и бульвар Мадлен. Деталь плана Тюрго. 1739 г.

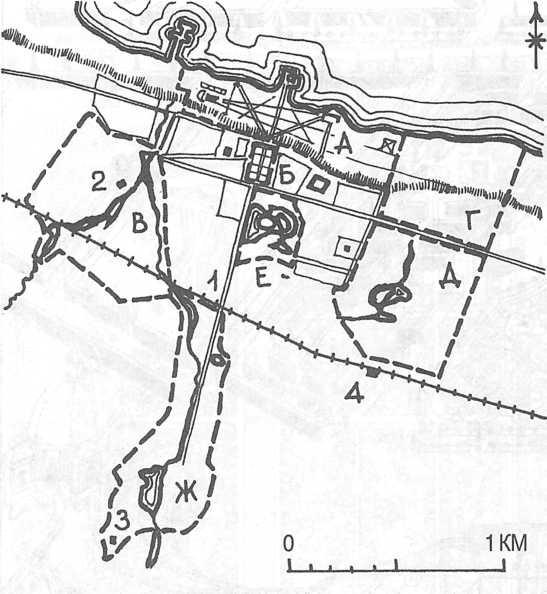

- •98. Москва. Измайлово. Схематический план садов xviIв. Реконструкция с. Палентреер

- •99. Москва. Измайлово. Схематический план сада с цветниками при потешных палатах по чертежу XVII в.

- •100. Ярославль. Толгскйй монастырь. Сады XVI в. Реконструкция

- •101. Сергиев Посад. Сады Троице-Сергиев ой лавры. XVIII-xiXee.

- •102. Петербург. Проект «образцовой» усадьбы по чертежу 1714 г. Арх. Д. Трезини

- •105. Петербург. Летний сад в 1717 г. По гравюре а. Зубова

- •108. Петергоф (Петродвореи). Схематический план садов. XVIII—XIX вв.

- •109. Петергоф. План Верхнего и Нижнего садов

- •110. Петергоф. Большой каскад. Схема размещения скульптур

- •111 А. Марлинский, или золотой, каскад

- •111 Б. Руинный каскад, или шахматная гора

- •112. Кусково. План центральной части усадьбы. Арх. А. Миронов. Середина XVIII в.

- •113. Архангельское. План центрального партера. Середина XVIII в.

- •1 14. Царское Село. Схематический план парков XVIII—XIX вв.

- •115. Царское Село

- •116. Царское Село (г. Пушкин). Александровский и Екатерининский парки

- •119. Гатчина. Дворцовый парк

- •120. Павловск. Центральная часть парка

- •1 22. Москва. Дом купца м. Губина на Петровке. Генеральный план по чертежу м.Ф. Казакова. 1790-е гг.

- •123. Москва. Пашков дом. План усадьбы. 1784-1786 гг. Арх. В.И. Баженов (?)

- •124. Москва. Голщынская больница с садами. Генеральный план середины XIX в. Арх. М. Казаков

- •125. Софиевка в г. Умани. Арх. Л. Мешцель и ж.Л. Заремба. Конец XVIII—начало XIX вв.

- •126. Царицыно. Подмосковье. Арх. В. Баженов и м. Казаков. Конец XVIII в.

- •128. Богородицк Тульской области. Схематический план города (комиссия и. Бецкого) и парка (арх. А. Болотов). 1780-е гг.

- •131. Знаменское-Раек Тверской губернии. Генеральный план. Арх. Н. Львов. 1790-е гг.

- •132. Знаменское-Раек. Усадебный дом с парадным двором. Арх. Н. Львов

- •134. Петербург. Фрагмент системы открытых пространств вдоль реки Фонтанки, сформировавшейся к середине XIX в.

- •136. Смоленск. Лопатинский сад на месте городских укреплений. Начало XIX в.

- •137. Москва. Застава Камер-Колежского вала. «Образцовый» проект 1783 г.

- •138. Почтовая станция на дороге Петербург—Москва. Начало XIX в.

- •Пути формирования ландшафтной архитектуры в конце XIX - первой половине XX веков

- •142. Национальный парк Йосемити. Калифорния, сша

- •144. Национальный памятник «Чертова башня». Штат Вайоминг, сша

- •145. Национальный памятник «Чертова башня». Общий вид скалы

- •146. Москва. Зоопарк. Схематический план. 1864 г.

- •150. «Линейный город». Идея конца 20-х — начала 30-х гг.

- •151. Владикавказ. Александровский парк на месте бывших марганцевых карьеров. Арх. В. Маевская и м. Бялин. 1963 г.

- •152. Сельский ландшафт в штате Массачусетс. Сша

- •154. Ливерпуль. Сефтон-парк. Арх. Э. Андре. Вторая половина XIX в.

- •155. Многофункциональная система зеленых пространств на юго-западе центрального района Москвы, сложившаяся к 1960-м гг.

- •156. Многофункциональная система зеленых пространств в центре г. Вашингтон

- •157. Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. 1923 г. Схема генерального плана. Арх. И. Жолтовский и др.

- •160. Москва. Центральный стадион ссср в Измайлове. Проект 1934 г. Арх. Н. Колли, с. Андреевский и др.

- •161. Берлин. Зоопарк. Схема генерального плана. 1955 г.

- •162. Ричмонд, сша. Ботанический сад. Генеральный план. 1989 г. Фирма «e.P.D.»

- •163. Даллас. «Сад Небес» в ботаническом саду и питомник. Разрез, архитектурная фирма «Джонс и Джонс». 1988 г.

- •164. Парк Скансен (музей под открытым небом) в Стокгольме. 1891. А. Хаселиус

- •166. Ташкент. Сквер на Привокзальной площади с памятником Четырнадцати туркестанским комиссарам. Арх. С. Ожегов и н. Миловидов. 1962 г. Памятник снесен по политическим мотивам в 1997 г.

- •167. Берлин. Мемориальный комплекс в Трептов-парке. 1946—1949 гг. Арх. Я. Белопольский

- •169. Хиросима. Памятник жертвам первой атомной бомбардировки. Генеральный план. Арх. К. Танге. 1945—1969 гг.

- •170. Лумбини. Мемориальный археологический парк на легендарном месте рождения будды Готамы. Генеральный план. 1980-е гг. Арх. К. Танге

- •171. Диснейворлд («Мир Диснея») близ г.Орландо, штат Флорида

- •172. Диснейворлд. «Волшебное царство»

- •173. Диснейворлд. Эпкот («Экспериментальный прототип общества завтрашнего дня»). Схематический план Центральной группы сооружений

- •174. Париж. Парк Ла Вилетт. 1980—90-е гг. Арх. Б. Чуми

- •175. Париж, Ла Вилетт. Сад Детских страхов. Из земли торчат огромные велосипедные детали

- •177. Париж, Дефанс. Подиум и арка «Голова Дефанса»

- •178. Окленд, Калифорния, сша. Центр Кайзера. Сад на крыше многоэтажного гаража. 1960—1970-е гг. Арх. Т. Осмундсон

- •184. Япония. Цуку-6a. Гражданский центр города. План входной площадки торгового центра. Арх. А. Исозаки. 1983

- •185. Сент-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). Арх. Н. Гримшоу. «Эдем». «Биом Сухих тропиков»

- •186. Сенш-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). «Эдем» (Райский сад). Арх. Н. Гримшоу

- •Библиография

102. Петербург. Проект «образцовой» усадьбы по чертежу 1714 г. Арх. Д. Трезини

Обращает на себя внимание приоритет России в создании публичных садов. Уже в 1717 г. в проекте плана Васильевского острова (рис. 104) были показаны три обширных сада с «французской» планировкой, с каналами, бассейнами и фонтанами. По крайней мере один из них — у 12 коллегий — был осуществлен к 1725 г.

Общественный характер носил и знаменитый Летний сад в Петербурге, существовавший в это же время. Гравюра А. Зубова изображает его в 1717 г., в начале развития (рис. 105).

105. Петербург. Летний сад в 1717 г. По гравюре а. Зубова

Гравюра дает лишь самое общее представление о барочном характере сада. Более точные планы свидетельствуют о том, что основные планировочные оси сада сохранились до наших

___________________________________________________________

Позднее он неоднократно усовершенствовался, но сохранил в своей основе барочный план и некоторое число мраморных статуй. Среди них были, преимущественно, работы итальянских мастеров, включая даже отдельные античные образцы. Сад славился и своими затейливыми павильонами, водоемами и фонтанами. Место для Летнего сада Петр I выбрал исключительно удачно, на берегу Невы у истока Фонтанки. Сад, впоследствии, стал ядром большого зеленого массива, сформировавшегося в центре Петербурга.

С особенной широтой и разнообразием русская ландшафтная архитектура XVIII и начала XIX вв. проявила себя в пригородных резиденциях царей и высшей знати. Еще при жизни Петра I вдоль южного побережья Финского залива вытянулась цепь загородных дворцов с садами. Царские резиденции в Стрельне и Петергофе отличались особым размахом. Им не уступал ансамбль дворца Меншикова в Ораниенбауме. Общими особенностями этих ансамблей было террасное построен] наличие у каждого из них «верхнего» и «нижнего» садов, разделенных зданиями дворцов. Нижние сады выходили на берег залива.

Строительство ансамблей начинали при Петре I приглашенные из-за рубежа архитекторы Ж.Б.А. Леблон, Н. Микетти, Г. Шедель и другие. Они строили свои позиции по образцу работ Ленотра, Лево, мастеров итальянского Возрождение, тем не менее, даже наиболее ранние из дворцовых ансамблей нового типа существенно отличались от французских, итальянских, немецких прототипов. Прежде i это — влияния своеобразия природного окружения, близости моря, особенно строительных материалов и неизменное присутствие русских традиций декора талях композиций. И, конечно, творческая индивидуальность мастеров, работа в непривычных для Запада условиях России.

Уже в первой половине XVIII в. строительство дворцовых ансамблей продолжили и развили русские мастера и дети иностранцев, родившиеся в России, — В.В. Растрелли, В.И. Неелов. В создание и развитие пригородных парков и дворцов вносили свой вклад и новые зодчие, нашедшие в России вторую родину — Ч. Камерон, П. Гонзаго. Параллельно с приморскими ансамблями развивались садово-парковые композиции Царского села, а позднее — Павловска и Гатчины. Все они представляют собой удивительно органичное единство прекрасной архитектуры и высокого искусства паркостроения.

На примере пригородных парковых ансамблей Петербурга хорошо прослеживается периодизация и пути развития стилистических направлений русского паркостроения XVIII—XIX вв. Стрельна имеет однозначно барочную, регулярную композицию. В Ораниенбауме (г. Ломоносове) развитие парка, начавшись в 1710 г., продолжалось еще и в XIX в., при этом в основе своей сохранялась регулярная структура. Петергоф тоже возник в самом начале XVIII в. Его основное первоначальное ядро — барочные Верхний и Нижний сады со знаменитыми фонтанами впоследствии, в конце XVIII и XIX вв. было окружено еще пятью ландшафтными парками. В Царском Селе ансамбль жил и непрерывно развивался более двухсот лет, начиная с 1708 г. Этот парк уникален, в нем неразрывно и органично переплелись все идеи паркостроения, существовавшие в России в XVIII, XIX и начале XX в. Наконец, Павловск и Гатчина целиком принадлежат романтическому направлению русского классицизма, расцвет которого относится ко второй половине XVIII—первой половине XIX вв.

К пригородным парковым ансамблям Петербурга трудно применять обычную классификацию, деля их на регулярные «французские» и пейзажные «английские». Даже самый регулярный из них — в Стрельне — имеет элементы свободной планировки, а в самой блестящей пейзажной композиции Павловска присутствуют фрагменты регулярных партерных планировок. И тем не менее, можно заметить, что значимость Стрельны, Ораниенбаума и Петергофа определяется, прежде всего, их «французскими» барочными садами. Это дает право считать их памятниками русского барокко первой половины XVIII в. (Гатчину и Павловск мы подробно рассмотрим в главе, посвященной классицизму конца XVIII—начала XIX вв.). Особняком стоит Царское Село, которое просто невозможно отнести, даже условно, к какому-либо стилю или направлению. И только потому, что ансамбль в его современном виде, в основном, сложился в начале XIX в., его целесообразно рассматривать в ряду памятников русского классицизма.

Стрельна, Ораниенбаум и Петергоф были заложены, практически, одновременно, в 1710 г. Общей чертой всех трех парков было наличие морских каналов, тянувшихся вдоль главных композиционных осей ансамблей от моря к дворцам. В Стрельне построили даже три параллельных и два поперечных к ним канала. В их рисунок вписывались регулярные партеры сада. Необычна композиция Стрельнинского дворца. Он прорезан тремя сквозными арками вдоль своей главной оси. За арками находится высокая терраса, откуда открывается прекрасный вид на сад с его каналами и на Финский залив. Построенные архитекторами Ж.Б. Леблоном и Н. Микетти в 1716—1725 гг., парк и величественный дворец стали примером наиболее последовательно разработанного регулярного дворцово-паркового ансамбля в окрестностях Петербурга.

Грандиозный ансамбль загородной резиденции А.Д. Меншикова в Ораниенбауме был построен архитекторами Д. Фонтана и Г. Шеделем в 1710—1727 гг. (рис. 106).

А — Сойкинская аллея; Б — Английская аллея; 1 — Большой дворец с террасным садом и каналом; 2 — дворец Петра III; 3 — Китайский дворец и кухня; 4 — Кавалерский корпус; 5 — Каменный зал; 6 —Катальная горка; 7 — Фигурный пруд

У подножия стоящего полукругом дворца лежал барочный сад со стриженым кустарником, обрамлявшим партеры, и с фонтанами (рис. 107).

У самых ворот сада

располагалась каменная пристань, к

которой могли подходить морские корабли.

Барочные сады Стрельны и Ораниенбаума

сохранились плохо. Об их былой красоте

напоминают здания дворцов и полуразрушенные

каналы. Славу Ораниенбаума сейчас

составляют сады, построенные на рубеже

барокко и классицизма, сочетающие

регулярную основу с пейзажными

фрагментами. Их автором был известный

архитектор А. Ринальди. В 1750-х гг. он

построил небольшой ансамбль декоративной

крепости Петерштадт с маленьким парком

на прилегающей территории. В 1760-х гг. он

же создал интересный ансамбль «Собственной

дачи» Екатерины II. Основу ее составил

прямоугольный регулярный сад, протянувшийся

на 600 м от Каменного зала и Катальной

горки к Китайскому дворцу. От сохранившегося

павильона Катальной горки вдоль

500-метровой поляны некогда спускалась

волнообразная деревянная горка, по

которой катались от павильона вниз на

специальных тележках. Горка был

характерным «увеселительным» сооружением

позднебарочного сада Ринальди, на ряду

с большим лабиринтом из стриженой зелени

и еще одним водным лабиринтов виде

прямоугольного пруда с множеством

островов.

У самых ворот сада

располагалась каменная пристань, к

которой могли подходить морские корабли.

Барочные сады Стрельны и Ораниенбаума

сохранились плохо. Об их былой красоте

напоминают здания дворцов и полуразрушенные

каналы. Славу Ораниенбаума сейчас

составляют сады, построенные на рубеже

барокко и классицизма, сочетающие

регулярную основу с пейзажными

фрагментами. Их автором был известный

архитектор А. Ринальди. В 1750-х гг. он

построил небольшой ансамбль декоративной

крепости Петерштадт с маленьким парком

на прилегающей территории. В 1760-х гг. он

же создал интересный ансамбль «Собственной

дачи» Екатерины II. Основу ее составил

прямоугольный регулярный сад, протянувшийся

на 600 м от Каменного зала и Катальной

горки к Китайскому дворцу. От сохранившегося

павильона Катальной горки вдоль

500-метровой поляны некогда спускалась

волнообразная деревянная горка, по

которой катались от павильона вниз на

специальных тележках. Горка был

характерным «увеселительным» сооружением

позднебарочного сада Ринальди, на ряду

с большим лабиринтом из стриженой зелени

и еще одним водным лабиринтов виде

прямоугольного пруда с множеством

островов.

Ораниенбаум был первым из ансамблей пригородных парков, где появились значительные фрагменты, выполненные в романтическом духе. Дань увлечению вс сточной экзотикой — Китайский дворец — не был здесь традиционным для барокко центром композиции. Отсутствовали фонтаны, регулярные цветочные партеры занимали очень небольшую площадь. Зато Ринальди ввел в композицию романтические дороги — Английскую (!) и Дикую. Полон живописной романтики и более поздний пруд перед Китайским дворцом.

Первые годы существования Петергофа не предвещали его будущей мировой славы. С 1705 по 1714 гг. здесь находилось только небольшое здание, где Петр I обычно останавливался на пути из Кронштадта в Петербург. Но в 1714 г. Петр решил создать в Петергофе парадную резиденцию. Работы в Нижнем, а затем и в Верхнем саду вели архитекторы И.Ф. Браунштейн, Ж.Б. Леблон и Н. Микетти, скульптор А. Шлютер, инженер В. Туволков и другие мастера. Работы велись с размахом и достаточно интенсивно как при жизни Петра, так и после его смерти. Наряду с архитекторами и инженерами, к строительству привлекались садовники Л. Гарнихфельт и А. Борисов. Позднее в расширении и украшении Петергофа участвовали отец и сын Растрелли, многие другие скульпторы и архитекторы. Регулярная барочная часть Петергофа была в основе своей закончена в 70-х гг. XVIII в.

Развитие системы Петергофских парков на этом не остановилось. В 1779—1783 гг. садовод Д. Медерс разбил к юго-западу от Петровского ансамбля пейзажный Английский парк с дворцом, построенным Д. Кваренги. В XIX в. границы петергофских парков значительно расширились за счет новых пейзажных парков. К востоку от Нижнего сада и города на месте бывшего «Зверинца» — охотничьих угодий — в 1820—1830-х гг. возникли парки Александрия и Александрийский. Их проектировали садовод П. Эрлер и архитекторы А.А. Менелас и А.И. Штакеншнейдер. К югу от Верхнего сада в 1840—1850-х гг. Эрлер, Архипов и Штакеншнейдер построили Колонистский парк, большую часть которого занимало водохранилище — Ольгин пруд. Еще южнее они же разбили Луговой парк, вытянувшийся вдоль десяти прудов, входящих в систему водоснабжения петергофских фонтанов (рис. 108).