- •Isbn 5-274-01865-3

- •Введение

- •Древний мир

- •10. Римский мост Алькантара через реку Тахо в Испании. II в. Н.Э.

- •11. Триумфальная арка Траяна в Анконе на берегу Адриатического моря. II в. Н.Э.

- •Феодализм

- •1 2. Сады замка Амбуаз во Франции. 16 в.

- •13. Трубадур с певцами в саду средневекового замка. Иллюстрация к немецкому переводу «Романа о Розе» д. Чосера. XiVв.

- •14. Схематический план бенедиктинского монастыря Св. Галлена в Швейцарии. IX в.

- •15. Флоренция. Монастырь Сан-Лоренцо. Средневековый дворик с апельсиновым деревом в центре

- •16. Чичесшер (Англия). Павильон Креста на рыночной площади. 1500 г.

- •17. Русский средневековый городок (по мотивам и. Билибина)

- •18. Московские сады в XVI в. Фрагмент «Петрова чертежа» конца XVI в.

- •Ближний восток и индия

- •21. Гранада с крепостью Альгамбра и дворцом Генералиф. XiVв.

- •22. Сады во дворце Альгамбры

- •23. Львиный двор в Альгамбре

- •24. Стамбул. Сады дворца Топкапи. Основаны в конце I тысячелетия н.Э.

- •25. Агра. Сады «чор-бак» мавзолея Тадж-Махал. 1630-1653 гг.

- •26. Аурангабад. Сад чор-бак мавзолея Биби-Камакбара над гробницей Дин Рас Бану Бигум, жены правителя Могольской империи Аурангзеба, 1660

- •27. Фашехпур Сикри в Индии. XVI в.

- •2 8. Система открытых пространств дворца в Фатехпур Сикри

- •29. Дворец в Фатехпур Сикри. Вид на приемные дворы из покоев императрицы

- •30. Дер. Адаладж близ г. Ахмадабада. Деревенский колодец. XIV в.

- •31. Патан. Колодец на главной площади

- •32. Бухара. Мечеть Калян и медресе Мири-Араб. План ансамбля

- •33. Пюпитр для Корана во дворе мечети Биби Ханым в Самарканде. XV в.

- •Дальний восток

- •34. Пекин. Парк Бейхай («Северное море»), основан в X—XIII вв.

- •35. Пекин. Парк Бэйхай. Общий вид из павильонов Улунтин на северном берегу

- •36. Пекин. Парк Ихэюань. XVII в.

- •3 7. Пекин. Парк Ихэюанъ. Фрагмент генплана с дворцом

- •38. Сучжоу. Cад Ваншиюань («Сад мастера сетей»), основан в XII в.

- •39. Сучжоу. Caд Чжоужэнь-юань («Сад скромного администратора»), основан в середине XVI в. Круглый проход в стене

- •41. Великая Китайская стена. Начата в 770—221 гг. До н.Э. Закончена в эпоху Минской династии в 1368—1644 гг.

- •43. Киото. Каменный сад Рьеан-дзи

- •44. Киото. Мостик из круглых камней в саду Хейян-дзингу. Конец XIX в.

- •45. Киото. План традиционного жилого квартала Сасайя с миниатюрными садиками

- •46. Киото. Квартал Сасайя. Сад «суки»

- •Возрождение и барокко в италии

- •49. Сады Боболи во Флоренции. План центральной части, арх. Триболо и Буонталенти. 1550-1588 гг.

- •54. Вилла д'Эсте в Тиволи. План и разрез. Арх. П. Лигорио. 1550 г.

- •55. Ватикан. Схема генерального плана

- •57. Вилла Пиа (вилла папы Пия IV или Казина Пиа) в садах Ватикана. План. 1558—1563. Арх. П. Лигорио

- •58. Венеция. Площадь Сан-Джованни-э-Паоло. Монумент э. Коллеоне, ск. А. Вероккио. 1488

- •59. Сиена. Центр города

- •60. Флоренция. Схематический план ландшафтной структуры площадей эпохи Возрождения

- •61. Рим. Схематический план системы улиц и площадей эпохи Барокко. Выделены улицы, проложенные в XVI—XVII вв.

- •62. Рим. Испанская площадь и лестница. План. Арх. П. Бернини и де Санктис. XVI— XVIII вв.

- •XVII век. Барокко в европе

- •63. Замок и сады Шенонсо над рекой Шер в окрестностях г. Тура. XVI в.

- •64. Замок и сады Шенонсо. XVI в.

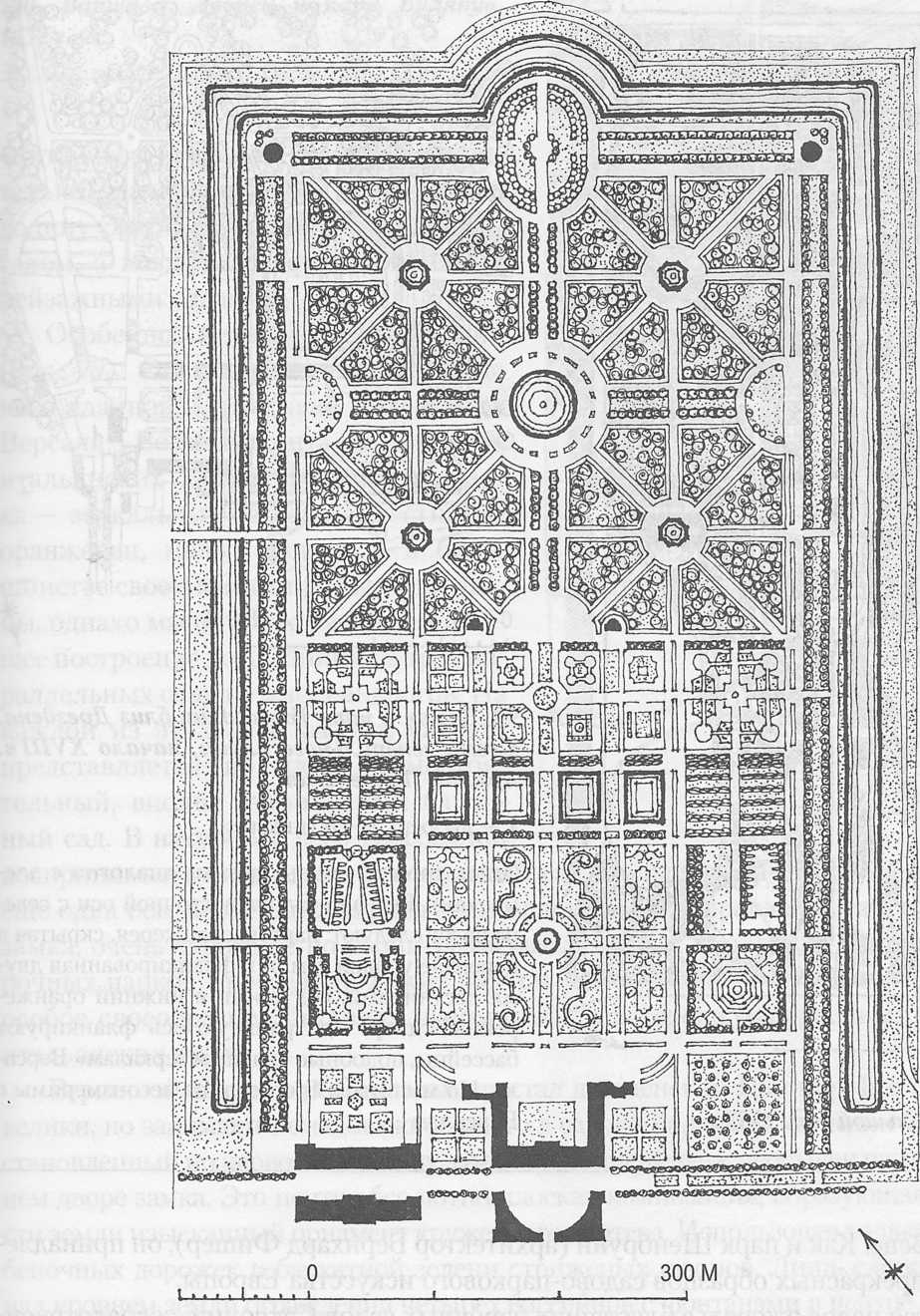

- •67. Версаль. Схема генерального плана. А. Ленотр, арх. Л. Лево, ш. Лебрен, а.Мансар. 1660-1700 гг.

- •68. Версаль. План центральной части ансамбля

- •69. Версаль. План Большого (арх. Ж.А. Мансар, 1688 г.) и Малого (арх. Ж.А. Габриэль, 1768 г.) Трианонов

- •71. Хемптон Корт на Темзе. Арх. Г. Ваш. XVI—XVII вв.

- •72. Хемптон Корт. Рисунок цветочного партера на берегу Темзы

- •77. Португалия. Лиссабон. Дворец Фронтейра. 1760 г.

- •78. Лиссабон. Дворец Фронтейра.

- •Романтизм и классицизм XVII - XIX веков

- •80. Парк Стпоув в окрестностях Лондона, динамика развития:

- •81. Принцип формирования изгородей «ха-ха»

- •82. Парк Cтоув. Храм Добродетели

- •84. Парк Бленхэйм в окрестностях Оксфорда. 1705—1764 гг.

- •85. Парк Эрменонвиль в окрестностях Парижа по плану 1775 г.

- •87. Лондон.

- •88 Ват. Озелененные площади Круг («Серку с») и Королевский полумесяц («Ройял Креснт»). 1810 г. Арх. Д. Вуд младший

- •89. Потсдам. Парк Сансуси. Схема генерального плана. 1745—1864 гг.

- •90.Мускау-бад. Парк. План левобережной части с замком. Арх. Пюклер. 1815—1840 гг.

- •92. Лондон. Гайд-парк и Кенсингтонские сады. План. Основаны в xviIв. Планировка XIX в.

- •94. Пригородный дом с садом для людей среднего достатка. План из трактата а.Даунинга (сша). 1841г.

- •95. Париж. Площадь Людовика XV (Площадь Согласия). Проект 1753г.

- •96. Париж. Площадь Людовика XIV Великого (Вандомская) и бульвар Мадлен. Деталь плана Тюрго. 1739 г.

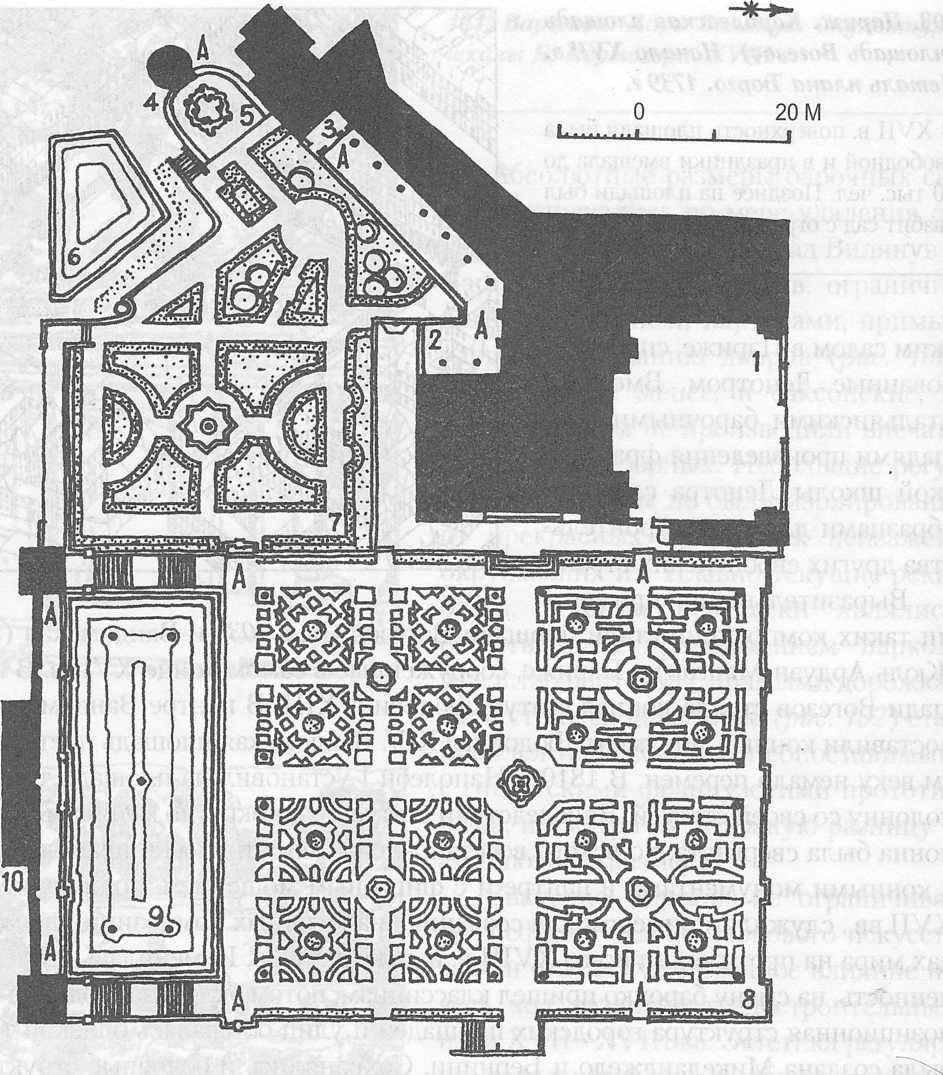

- •98. Москва. Измайлово. Схематический план садов xviIв. Реконструкция с. Палентреер

- •99. Москва. Измайлово. Схематический план сада с цветниками при потешных палатах по чертежу XVII в.

- •100. Ярославль. Толгскйй монастырь. Сады XVI в. Реконструкция

- •101. Сергиев Посад. Сады Троице-Сергиев ой лавры. XVIII-xiXee.

- •102. Петербург. Проект «образцовой» усадьбы по чертежу 1714 г. Арх. Д. Трезини

- •105. Петербург. Летний сад в 1717 г. По гравюре а. Зубова

- •108. Петергоф (Петродвореи). Схематический план садов. XVIII—XIX вв.

- •109. Петергоф. План Верхнего и Нижнего садов

- •110. Петергоф. Большой каскад. Схема размещения скульптур

- •111 А. Марлинский, или золотой, каскад

- •111 Б. Руинный каскад, или шахматная гора

- •112. Кусково. План центральной части усадьбы. Арх. А. Миронов. Середина XVIII в.

- •113. Архангельское. План центрального партера. Середина XVIII в.

- •1 14. Царское Село. Схематический план парков XVIII—XIX вв.

- •115. Царское Село

- •116. Царское Село (г. Пушкин). Александровский и Екатерининский парки

- •119. Гатчина. Дворцовый парк

- •120. Павловск. Центральная часть парка

- •1 22. Москва. Дом купца м. Губина на Петровке. Генеральный план по чертежу м.Ф. Казакова. 1790-е гг.

- •123. Москва. Пашков дом. План усадьбы. 1784-1786 гг. Арх. В.И. Баженов (?)

- •124. Москва. Голщынская больница с садами. Генеральный план середины XIX в. Арх. М. Казаков

- •125. Софиевка в г. Умани. Арх. Л. Мешцель и ж.Л. Заремба. Конец XVIII—начало XIX вв.

- •126. Царицыно. Подмосковье. Арх. В. Баженов и м. Казаков. Конец XVIII в.

- •128. Богородицк Тульской области. Схематический план города (комиссия и. Бецкого) и парка (арх. А. Болотов). 1780-е гг.

- •131. Знаменское-Раек Тверской губернии. Генеральный план. Арх. Н. Львов. 1790-е гг.

- •132. Знаменское-Раек. Усадебный дом с парадным двором. Арх. Н. Львов

- •134. Петербург. Фрагмент системы открытых пространств вдоль реки Фонтанки, сформировавшейся к середине XIX в.

- •136. Смоленск. Лопатинский сад на месте городских укреплений. Начало XIX в.

- •137. Москва. Застава Камер-Колежского вала. «Образцовый» проект 1783 г.

- •138. Почтовая станция на дороге Петербург—Москва. Начало XIX в.

- •Пути формирования ландшафтной архитектуры в конце XIX - первой половине XX веков

- •142. Национальный парк Йосемити. Калифорния, сша

- •144. Национальный памятник «Чертова башня». Штат Вайоминг, сша

- •145. Национальный памятник «Чертова башня». Общий вид скалы

- •146. Москва. Зоопарк. Схематический план. 1864 г.

- •150. «Линейный город». Идея конца 20-х — начала 30-х гг.

- •151. Владикавказ. Александровский парк на месте бывших марганцевых карьеров. Арх. В. Маевская и м. Бялин. 1963 г.

- •152. Сельский ландшафт в штате Массачусетс. Сша

- •154. Ливерпуль. Сефтон-парк. Арх. Э. Андре. Вторая половина XIX в.

- •155. Многофункциональная система зеленых пространств на юго-западе центрального района Москвы, сложившаяся к 1960-м гг.

- •156. Многофункциональная система зеленых пространств в центре г. Вашингтон

- •157. Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. 1923 г. Схема генерального плана. Арх. И. Жолтовский и др.

- •160. Москва. Центральный стадион ссср в Измайлове. Проект 1934 г. Арх. Н. Колли, с. Андреевский и др.

- •161. Берлин. Зоопарк. Схема генерального плана. 1955 г.

- •162. Ричмонд, сша. Ботанический сад. Генеральный план. 1989 г. Фирма «e.P.D.»

- •163. Даллас. «Сад Небес» в ботаническом саду и питомник. Разрез, архитектурная фирма «Джонс и Джонс». 1988 г.

- •164. Парк Скансен (музей под открытым небом) в Стокгольме. 1891. А. Хаселиус

- •166. Ташкент. Сквер на Привокзальной площади с памятником Четырнадцати туркестанским комиссарам. Арх. С. Ожегов и н. Миловидов. 1962 г. Памятник снесен по политическим мотивам в 1997 г.

- •167. Берлин. Мемориальный комплекс в Трептов-парке. 1946—1949 гг. Арх. Я. Белопольский

- •169. Хиросима. Памятник жертвам первой атомной бомбардировки. Генеральный план. Арх. К. Танге. 1945—1969 гг.

- •170. Лумбини. Мемориальный археологический парк на легендарном месте рождения будды Готамы. Генеральный план. 1980-е гг. Арх. К. Танге

- •171. Диснейворлд («Мир Диснея») близ г.Орландо, штат Флорида

- •172. Диснейворлд. «Волшебное царство»

- •173. Диснейворлд. Эпкот («Экспериментальный прототип общества завтрашнего дня»). Схематический план Центральной группы сооружений

- •174. Париж. Парк Ла Вилетт. 1980—90-е гг. Арх. Б. Чуми

- •175. Париж, Ла Вилетт. Сад Детских страхов. Из земли торчат огромные велосипедные детали

- •177. Париж, Дефанс. Подиум и арка «Голова Дефанса»

- •178. Окленд, Калифорния, сша. Центр Кайзера. Сад на крыше многоэтажного гаража. 1960—1970-е гг. Арх. Т. Осмундсон

- •184. Япония. Цуку-6a. Гражданский центр города. План входной площадки торгового центра. Арх. А. Исозаки. 1983

- •185. Сент-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). Арх. Н. Гримшоу. «Эдем». «Биом Сухих тропиков»

- •186. Сенш-Остелл (графство Корнуэлл, Великобритания). «Эдем» (Райский сад). Арх. Н. Гримшоу

- •Библиография

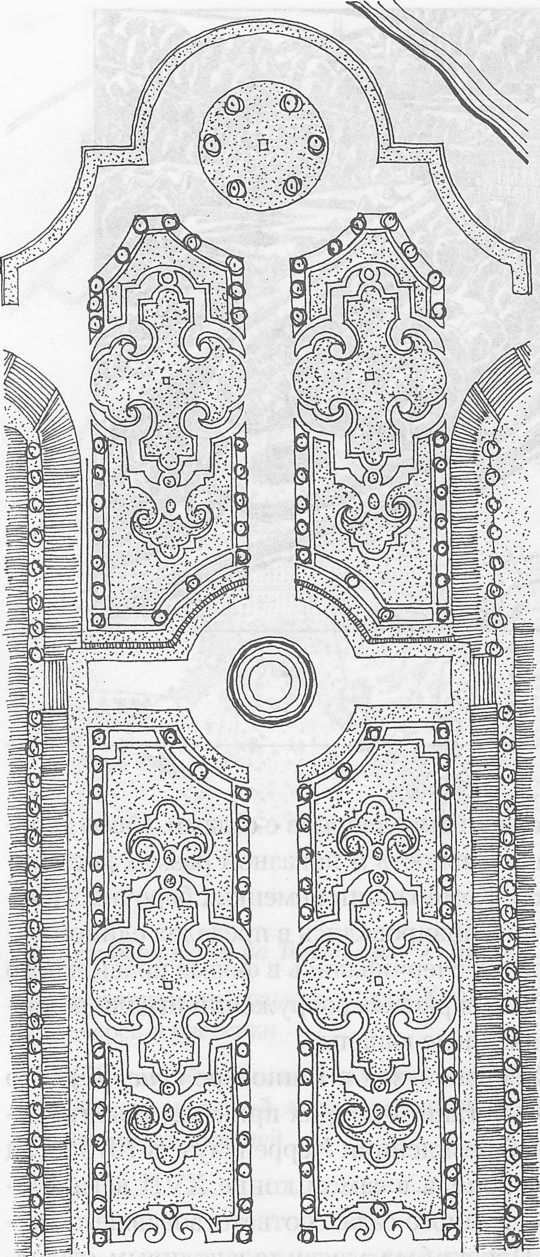

71. Хемптон Корт на Темзе. Арх. Г. Ваш. XVI—XVII вв.

А — кустарниковый парк; Б — парк Хемптон Корт; В — город Теддингтон; Г — окраины Лондона; Д — дворец и цветники

Обращает на себя внимание деление парка на две обособленные части: Хемптон Корт и «кустарники». Каждая из частей жестко композиционно связана с дворцом и, в то же время, совершенно независима от соседней

Важной частью парка стал ряд уменьшающихся цветочных партеров в треугольнике, образованном дворцом и рекой Темзой (рис. 72).

72. Хемптон Корт. Рисунок цветочного партера на берегу Темзы

____________________________________________________________

Барочные парки не получили в Англии большого развития. Топография страны, покрытой холмами, с вьющимися между ними речками, мало подходила для композиций, подобных Версалю. Не было в Англии и мощной концентрации власти и богатства, подобных тем, что существовали во Франции в XVII в. в эпоху Людовика XIV.

Иной была ситуация в центральной Европе. Здесь, на территории Германии и Австрии, в течение XVII и значительной части XVIII вв. господствовал, так называемый, феодальный абсолютизм. Безграничная власть курфюрстов в своих владениях способствовала широкому развитию строительства дворцов с садами. Сами дворцы были, чаще всего, небольшими, представительность и показной размах достигались сооружением достаточно крупных садов. Композиции немецких барочных парков были выразительны, но просты. Парки локализировались в пределах единой одноосевой системы, при этом их границы нередко очерчивались в форме правильного прямоугольника. Значительную роль в системе парковых сооружений играли водоемы — зеркальные плоские бассейны и протяженные каналы.

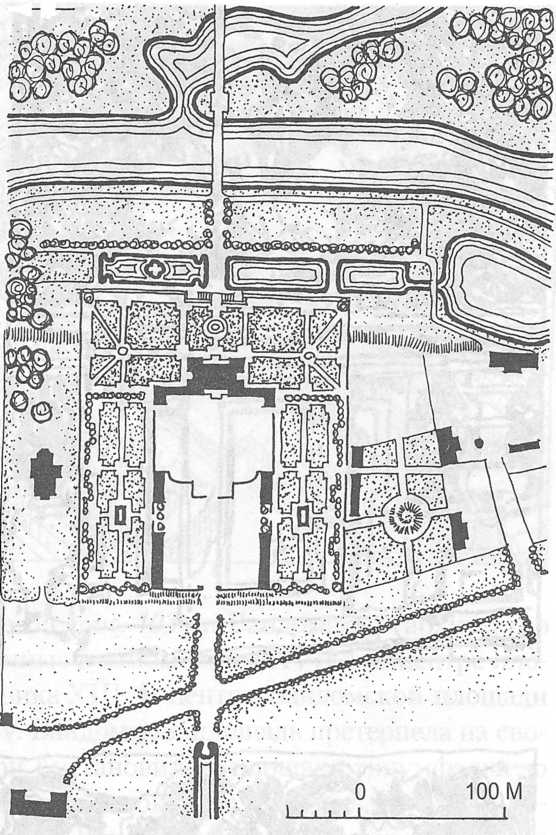

Прямоугольным был известный парк Херренхаузен в Ганновере (рис. 73). Его история началась еще в 1666 г., когда герцог Йоганн Фридрих приказал разбить небольшой «итальянский» сад при своей летней резиденции Херренхауз. В 1673 г. сад расширял французский садовник Анри Перроне, а в самом конце XVII века курфюрст Эрнст Август затеял строительство огромного сада, соответствовавшего вкусам немецкого абсолютизма эпохи барокко. Проект был сделан талантливым «садовником» Мартином Шарбонье (вспомним, ведь Ленотр тоже был «садовником», что в то время соответствовало современной профессии ландшафтного архитектора). Шарбонье руководил и всем строительством парка, который лежит к югу от дворца и отчетливо делится на две почти равные части: Старый сад — с большим зеленым театром, цветочными партерами, зеркалами четырех бассейнов и лабиринтами, и Новый сад — уникальный по своим размерам «конверт» из боскетов с гигантским фонтаном в центре. С трех сторон парк окружен каналом.

73. Парк Херренхаузен близ Ганновера. Конец XVII—начало XVIIIвв. Арх. М. Шарбонье Строительство сада началось еще в 1666г., но по-настоящему работы развернулись лишь в конце века, когда был построен зеленый театр, сразу же ставший знаменитым. В начале XVIII в. Шарбонье завершил парк строительством огромного «конверта», сформированного монументальными аллеями и боскетами «Нового сада». В парке устроены многочисленные фонтаны

Прямоуголен и Большой сад в Дрездене, разбитый в конце XVII в. и строившийся затем в течение всего XVIII в. (рис. 74). Он несколько необычен. Небольшой дворец стоит в геометрическом центре сада, на пересечении осевых аллей, образующих как бы крест из партеров. Границы партеров зафиксированы восемью маленькими кордегардиями. Здесь нет привычного для Италии и Франции приема деления пространства на закованный в камень почетный двор и парк, лежащий по другую сторону двора. Тем не менее, четкая, дифференциация окружающих дворец партеров существует. Парадная аллея ведет к западному чистому зеленому партеру. В противоположность ему восточный партер образован большим зеркальным бессейном. Северный и южный цветочные партеры дают зону обзора для стоящего в центре замка. Композиция прекрасно читается в натуре, поскольку партеры окружены высокой зеленью боскетов, их углы отмечены кордегардиями. Считают, что к проектированию Большого сада был причастен Ленотр.

Каждый из барочных парков Центральной Европы своеобразно трактует идею упорядоченности и определенности соотношения открытых партеров с высокой растительностью. К числу, особенно выразительных памятников XVII—XIX вв. принадлежит Нимфенбург в Мюнхене. Основу его заложили архитектор из Праги Йозеф Эффнер и «инспектор садов» Доменик Жирар. Они построили уникальную систему каналов и водоемов с фонтанами и каскадами вдоль оси ансамбля. Регулярное ядро в начале XIX в. было дополнено пейзажными садами по сторонам главной оси, спроектированными Людвигом Скеллом. Жирар, ученик Ленотра, известен как автор интересного дворцово-паркового ансамбля Бельведер в Вене. Как и парк Шенбрунн (архитектор Бернхард Фишер), он принадлежит к числу прекрасных образцов садово-паркового искусства Европы.

Выделяется целое ожерелье блестящих барочных садов Саксонии, сосредоточенных, в основном, в окрестностях Дрездена. Они были созданы, преимущественно, во времена правления курфюрста Августа Сильного на рубеже XVII и XVIII вв. Наиболее яркие их образцы связаны с именем архитектора Маттеуса Даниэля Поппель-мана. Каждый из ансамблей этого замечательного мастера отмечен ярким своеобразием. Романтичен замок Морицбург в центре большого озера. Барочный дворец в «китайском стиле» в Пильнице удивительно удачно вписан в живописную долину Эльбы и дополнен регулярным садом, а позднее, в конце XVIII в., и пейзажными садами.

Особенно интересен Гросседлиц. Он построен на несколько неожиданной трактовке элементов Версаля, Во-ле-Виконта и, отчасти, итальянских садов. Фрагменты парка — зеркальные бассейны, лестницы, оранжереи, малые формы — в большинстве своем имеют прямые прототипы, однако масштаб их уменьшен и общее построение композиции на трех параллельных осях не имеет аналогов. На каждой из этих осей разбит, как это представляется по плану, самостоятельный, вполне законченный барочный сад. В натуре же весь Гросседлиц воспринимается как единый, целостный сад. Большое значение в нем приобретает еще одна ось, перпендикулярная трем основным и направленная на главное здание замка, очень скромное по своим размерам и декору В отличие от большинства барочных парков, Гросседлиц лежит на сильно выявленном рельефе, это придает ему особое своеобразие, заставляя вспомнить о мастерски построенных композициях итальянских вилл.

Вершиной творчества Поппельмана стал дрезденский Цвингер. Его сады очень невелики, но занимают немаловажное место в садово-парковом наследии Саксонии. Восстановленный по первоначальному замыслу Поппельмана, необычен партер во внутреннем дворе замка. Это почти абсолютно плоская композиция, образующая на поверхности земли изысканный орнамент кружевного партера. Использован только контраст щебеночных дорожек и бархатной зелени стриженых газонов. Лишь слегка приподняты над уровнем земли ограждения четырех бассейнов с фонтанами в центре двора.

Большой выразительности достигли в немецком барокко парковая скульптура и архитектура малых форм, отличавшиеся сочной, «рубенсовской» пластикой. Мастером такой скульптуры был Балтазар Пермозер, которому принадлежит пластическое убранство Цвингера. Скульптурами той же школы щедро украшены террасы Морицбурга, партеры Гросседлица и других саксонских парков.

Абсолютные размеры барочных садов уменьшались по мере удаления от Версаля. «Французский» сад Вилянув в Варшаве к началу XVIII в. ограничивался небольшими партерами, примыкавшими к зданию дворца (рис. 75). Тем не менее, и саксонские, и польские сады не производили впечатления миниатюрных. Небольшие регулярные партеры не были изолированы от прекрасных природных пейзажей, окружавших их. Плавно текущие реки, озера, поля и перелески являлись естественным продолжением парков. Масштаб партеров с прямыми дорожками и стриженой зеленью (рис. 76) становился иллюзорным и сопоставимым с гигантскими французскими прототипами, несмотря на огромную разницу в абсолютных размерах.

75. Варшава, Дворец и парк Вилянув.1632 г.

|

76. Великобритания. Вестмореланд. Ле-велс Холл «Топиари» — фигурная стрижка кустарников и деревьев в барочном саду. Подобный прием ведет свое происхождение от древнеримских садов

|

Значение Версаля не ограничивалось сферой садово-паркового искусства. Он оказал существенное влияние на весь ход развития градостроительных идей XVII—XVIII вв. Эстетика регулярно распланированных обширных пространств легла в основу многих композиций этого времени. В золотой фонд памятников градостроительного искусства вошли Елисейские поля с Тюильрийским садом в Париже, спроектированные Ленотром. Вместе с итальянскими барочными площадями произведения французской школы Ленотра служили образцами для градостроительства других европейских стран.

Выразительными примерами таких композиций стали площади Вогезов и Вандомская (архитектор Жюль Ардуэн Мансар) в Париже, сооруженные в самом конце XVII в. В центре площади Вогезов стояла конная статуя Людовика XIII. В центре Вандомской площади поставили конный монумент Людовика XIV. Вандомская площадь претерпела на своем веку немало перемен. В 1810 г. Наполеон I установил на площади триумфальную колонну со своей статуей. Впоследствии статуя неоднократно менялась, а в 1871 г. колонна была свергнута, но вскоре восстановлена. Геометрически правильные площади с конными монументами в центре и с фигурным мощением, появившиеся в XVI и XVII вв., служили примером для создания аналогичных композиций во многих городах мира на протяжении всего XVIII в. и даже в XIX в. Изменилась стилевая направленность, на смену барокко пришел классицизм, потом эклектизм, однако общая композиционная структура городских площадей и улиц оставалась близкой той, которая была создана Микеланджело и Бернини. Сохранялись и основные структурные элементы площадей — памятники, фонтаны, обелиски, орнаментальное мощение и декоративные ограждения.

Особым явлением в барочной ландшафтной архитектуре Европы были «Изразцовые сады» Португалии. В XVII—XVIII веках она завоевала независимость от Испании, и в страну вновь потекли золото и и алмазы из Бразилии и других заокеанских колоний. Это дало возможность приглашать мастеров из Германии, Италии и Франции для строительства роскошных церквей и дворцов с садами. В ландшафтной архитектуре Португалия особенно прославилась широким применением великолепных изразцов-«азулежуш». Изразцовые панели использовались в ряде стран Европы до того, как они появились в Португалии, но именно здесь они стали характерной чертой утонченной связи Востока и Запада, где европейские начала сочетались с очарованием Азии, укоренившимся в результате многовекового присутствия в Южной Европе мавров. Они и принесли с собой в XV веке глазурованный кафель в Испанию и Португалию. Поверхность этого кафеля рельефна. Перегородки и канавки препятствовали смешению красок. Орнамент, по мусульманской традиции, был геометрическим.

Керамические сады Португалии прошли в своем развитии путь от внутренних монастырских двориков с садиком и источником в центре до королевских дворцово-парковых ансамблей. Один из ранних примеров «керамического сада» — церковь Сан-Винсенти-ди-Фора (1582—1627) архитектора Ф.Терци. Стены двух внутренних двориков украшены изразцовыми панелями с изображениями куртуазных сюжетов из басен Лафонтена. Из бело-синей керамики сделаны фонтан и цветочные кашпо в садиках.

Основу особенно богатого прекрасными изразцами сада заложил в 1760 г. маркиз де Фронтейра (рис. 77, 78). На его архитектуру оказали бесспорное влияние сады итальянского Возрождения. В 1765 г. дворец расширили. Сейчас его ансамбль включает уникальные сады с самшитовым партером, фонтанами и скульптурой, с изразцовыми павильонами и бассейном. Отличительной чертой этого ансамбля считается водное зеркало, в котором отражается своеобразный Пантеон Славы в память освобождения Португалии от испанского владычества. На больших изразцовых панелях изображены в натуральную величину 14 всадников. Композиция выдержана в сине-белых тонах с фиалковым оттенком. Фигуры титанов и всадников символически поддерживают «Галерею Королей». Длинная терраса «Галерея искусств», великолепное место для прогулок, соединяет интерьеры дворца, также украшенные изразцами, с капеллой.