- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Исторический экскурс в учение об умственной отсталости

- •2.2. Причины умственной отсталости

- •2.3. Патогенез умственной отсталости

- •2.4. Систематика умственной отсталости

- •2.5. Симптомы умственной отсталости 2.5.1. Легкая умственная отсталость

- •2.5.2. Умеренная умственная отсталость

- •2.5.3. Тяжелая умственная отсталость

- •2.5.4. Глубокая умственная отсталость

- •2.6. Ранняя диагностика умственной отсталости

- •2.7. Динамика умственной отсталости

- •2.8. Поздняя абилитация

- •Глава 3

- •3.1. Формирование представлений об «умственной отсталости» в психолого-педагогических исследованиях

- •3.2. Диагностика сенсорно-перцептивных функций у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.3. Диагностика социального развития детей и подростков с тяжелой и глубокой умственной отсталостью

- •3.3.1. Возрастная группа с 7 до и лет

- •3.3.2. Возрастная группа с 12 до 18 лет

- •3.4. Оценка родителями сформированности социально-бытовых навыков и эмоционально-поведенческих реакций у взрослых детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.5. Диагностика социально-бытовых навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.5.1. Развитие социально-бытовых навыков в условиях дома

- •3.5.2. Развитие социально-бытовых навыков вне дома

- •3.5.3. Развитие учебных навыков и навыков трудовой деятельности

- •3.6. Диагностика эмоционального состояния у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.7. Диагностика речевого развития молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •Глава 4

- •4.1. Значение общения

- •4.2. Вербальные и невербальные средства общения

- •4.3. Особенности формирования

- •4.4. Развитие коммуникативных навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в процессе обучения

- •4.5. Рекомендации по формированию вербального общения у умственно отсталых детей

- •4.5.1. Развитие способности познавать себя

- •4.5.2. Развитие умения заботиться о себе

- •4.5.3. Развитие способности ориентироваться

- •4.5.4. Развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в них

- •4.5.5. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращения окружающих

- •4.5.6. Развитие умения воспринимать речь

- •4.5.7. Развитие умения подражать

- •4.5.8. Развитие умения соблюдать очередность в разговоре

- •4.6. Рекомендации по формированию невербального общения у умственно отсталых детей

- •4.6.1. Система жестов как средство невербального общения

- •4.6.2. Система символов (пиктограмм) как средство невербального общения

- •Глава 5

- •5.1. Развитие половой идентичности и полоролевого поведения в онтогенезе ребенка

- •5.2. Особенности психосексуального развития детей и подростков с умственной отсталостью

- •5.3. Концепции полоролевой

- •5.4. Исследование полоролевой идентификации подростков с умственной отсталостью

- •5.4.1. Результаты рисуночного теста

- •5.4.2. Результаты теста «Возраст. Пол. Роль» (впр)

- •5.5. Исследование полоролевого поведения подростков с умственной отсталостью

- •5.6. Исследование сексуального

- •5.7. Рекомендации по половому

- •Глава 6

- •6.1. Стили и типы родительского воспитания

- •6.2. Рождение ребенка с нарушением психического развития как фактор, влияющий на жизнедеятельность семьи

- •6.3. Своеобразие взаимоотношений родителей и детей с нарушением в развитии

- •6.4. Социально-психологическая

- •6.5. Исследование межличностных отношений в семьях, имеющих детей с умственной отсталостью

- •6.6. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребенка с умственной отсталостью

- •6.7. Особенности взаимоотношений в семьях, имеющих взрослых детей с умственной отсталостью

- •Глава 7

- •7.1. Роль матери в семье

- •7.2. Социальная адаптация матери, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью

- •7.3. Исследование личностных качеств матерей методом наблюдения

- •7.4. Исследование личностных качеств матерей методом беседы

- •7.5. Исследование личностных качеств матерей биографическим методом

- •7.6. Исследование уровня тревожности и ее причин у матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью

- •7.7. Исследование уровня

- •7.8. Исследование внутреннего мира матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью

- •Глава 8

- •8.1. Интеграция, ее взаимосвязь

- •8.2. История становления социальной интеграции умственно отсталых людей в россии

- •8.3. Изменение нормативно-правовой базы в отношении инвалидов с умственной отсталостью

- •8.4. Отношение общества к лицам с нарушением интеллекта

- •8.4.1. Информированность общества об инвалидах с психическими нарушениями

- •8.4.2. Отношение разных категорий населения к инвалидам с психическими нарушениями

- •Глава 9

- •9.1. Реабилитационные службы помощи умственно отсталым людям

- •9.2. Центры дневного пребывания

- •9.2.1. Центр дневного пребывания при специальной (коррекционной) школе

- •9.2.2. Исследование реабилитации умственно отсталых лиц в условиях центра дневного пребывания

- •9.2.3. Центр дневного пребывания в системе социальной защиты

- •9.3. Социальные гостиницы

- •9.4. Социально-реабилитационный центр как модель поддерживаемого проживания интернатного типа

- •9.4.1. Содержание учебно-воспитательной работы в центре

- •9.4.2. Структура центра

- •9.5. Рекомендации по психолого-педагогической реабилитации детей с умственной отсталостью и их родителей в системе поддерживаемого проживания

- •9.5.1. Реабилитационная работа с родителями

- •9.5.2. Организация общения и совместной деятельности родителей с детьми

- •9.5.3. Реабилитационная работа с детьми-инвалидами

- •Глава 10

- •10.1. Принципы и формы реабилитации в кемпхильских общинах

- •10.2. Исторический аспект идей

- •10.3. Структура центра социально-психологической реабилитации «деревня светлана»

- •10.4. Ритм жизни в центре «деревня светлана»

- •10.5. Индивидуальные особенности социально-психологической реабилитации молодых людей с нарушением интеллекта, проживающих в центре «деревня светлана»

- •1.2. Методика «Социограмма». Педагогический анализ социального развития людей с множественными нарушениями (форма pac-s/p). На основе третьего издания по X. С. Гюнцбургу

- •1.3. Опросник для родителей:

- •1.5. Анкета для определения эмоционально-поведенческих особенностей

- •1.8. Психологическая автобиография

- •1.9. Методика «Шкала самооценки» (по ч. Д. Спилбергеру, ю. Л. Ханину)

- •1.10. Методика «Семантический дифференциал»

- •1.11. Методика «Незаконченные предложения»

- •1.12. Методика исследования самоотношения (по с. Р. Пантелееву)

- •1.13. Методика «Самоактуализация» (по а. Маслоу)

- •1.14. Анкета 1. «Информированность об инвалидах с психическими нарушениями»

- •2.1. Положение

- •2.2. Положение

- •2.3. Положение

- •1. Здоровье

- •3. Отношения с близкими людьми

- •4. Безопасность

- •5. Включенность в общество (социальная роль и готовность к ее выполнению в общении и взаимодействии с разными группами людей)

- •6. Эмоциональное здоровье

5.4.2. Результаты теста «Возраст. Пол. Роль» (впр)

Психодиагностический тест ВПР позволяет проследить аспекты принятия себя в соответствии с собственной половой принадлежностью, а также эмоциональное отношение к своему и противоположному полу у детей в различных возрастных группах, начиная с 4 лет.

Тест ВПР — модификация психологического теста «Предпочитаемый тип симпатии» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий, 1990), который был создан для исследования осознаваемых и неосознаваемых проявлений симпатии у членов семьи.

Метод относится к невербальным и соответствует понятию импрессивных проективных тестов. Результаты теста имеют количественные выражения, что позволяет отнести его также и к шкальным методам.

Теоретическое обоснование теста ВПР опирается на особенности субъективного зрительного восприятия, влияния феноменов идентификации, категоризации и психологических установок на восприятие. Человек останавливает свой выбор именно на тех портретах, которые имеют для него личностный смысл, которые по тем или иным причинам оказываются значимыми (позитивно или негативно).

Стимульный материал представляет собой набор из 30 карточек размером 6x9 см, в котором 15 мужских и 15 женских штриховых портретов. Все карточки разделены на 5 возрастных групп; по 6 карточек в каждой группе, где 3 мужских портрета и 3 —женских.

Границы возрастных групп и терминология приведены в соответствии с Международной классификацией ООН:

□ группа 1 — дети в возрасте от 4 до 12 лет;

□ группа 2 — подростковый и юношеский возраст (13—21 год);

□ группа 3 — возраст ранней зрелости (22—35 лет);

□ группа 4 — возраст поздней зрелости (36—55(60) лет);

□I группа 5 — пожилой возраст (старше 55 (женщины), 60 (мужчины) лет).

Всем испытуемым предлагается ранжировать предпочитаемые и отвергаемые портреты определенным образом.

Первичные результаты выборов испытуемых анализируются с помощью специального математического аппарата. Разработаны формулы для вычисления коэффициентов предпочтения и отвержения портретов по половому признаку. Каждая формула «учитывает» 6 первичных значений, предпочитаемые портреты обозначены знаком (+), отвергаемые — знаком (—).

КМ± — взвешенный коэффициент предпочитаемых (отвергаемых) мужских портретов, отражающий эмоциональное отношение субъекта к мужской половой роли;

KF± — взвешенный коэффициент предпочитаемых (отвергаемых) женских портретов, отражающий эмоциональное отношение к женской половой роли.

Все полученные результаты обработаны методом вариационной статистики с определением средней арифметической (<х>), ошибки средней арифметической (Дх) и среднеквадратичного отклонения (а).

I

Статистические решения принимались на 5%-ном уровне значимости при двусторонней альтернативе для критерия Стьюдента.

Доказана надежность и валидность методики для исследования лиц с нарушением интеллекта.

Проективный тест ВПР позволяет сделать заключение о принятии субъектом себя в половозрастном аспекте, своей половой роли и отношении к ней, в данной системе отношений.

С помощью теста ВПР была исследована группа девочек (43 чел.). Девочки проживают в Детском доме-интернате № 1 (г. Петродворец) около 10 лет. Возраст исследуемых 14—18 лет.

Данную основную группу мы разделили на две подгруппы, по степени выраженности интеллектуального дефекта. Подгруппа 1 состоит из 23 девочек с умственной отсталостью в легкой степени (IQ = 70—60).

Подгруппа 2 состоит из 20 девочек с диагнозом умственная отсталость в умеренной степени (IQ = 50—40).

В качестве испытуемых контрольной группы были исследованы 57 девочек — учениц трех девятых классов средней школы № 263 Центрального района Санкт-Петербурга. Возраст испытуемых — 14-16 лет.

Исследования проводили индивидуально с каждым обследуемым в форме беседы-наблюдения. Беседы с девушками из основной группы отличались более подробным, чем в контрольной группе, разъяснением инструкции, отсутствием ограничения во времени, подробным обсуждением результатов, большим набором уточняющих вопросов.

Всем испытуемым предлагали следующую инструкцию: «Разложите на столе все карточки с портретами. Внимательно рассмотрите их и выберите 6 карточек, которые кажутся вам наиболее приятными, и 6 — наиболее неприятными. Выбранные карточки расположите в двух рядах: предпочитаемые, начиная с самого приятного портрета; отвергаемые, начиная с самого неприятного портрета».

Вычисляли следующие показатели (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий, 1999): взвешенный коэффициент предпочитаемых (отвергаемых) мужских портретов (КМ+), отражающий эмоциональное отношение субъекта к мужской половой роли; взвешенный коэффициент предпочитаемых (отвергаемых) женских портретов (KF±), отражающий эмоциональное отношение к женской половой роли.

Девушки, которые были отнесены к подгруппе 1 (с легкой степенью умственной отсталости), быстро справлялись с заданием, у них не возникало трудностей в усвоении и выполнении инструкции, они выражали заинтересованность при выполнении задания, легко отвечали на заданные вопросы.

В подгруппе 2 (с умеренной умственной отсталостью) были отмечены значительные трудности в усвоении и выполнении инструкции. Ответы девушек на дополнительные вопросы были стереотипны и односложны.

Полученные результаты в подгруппах 1 и 2 имели значительные различия и были обработаны раздельно.

По данным, полученным в ходе исследования, девочки из подгруппы 1 выбирали портреты, соответствующие своему полу и возрасту, в 84,5% случаев, а в подгруппе 2 — в 40%.

171

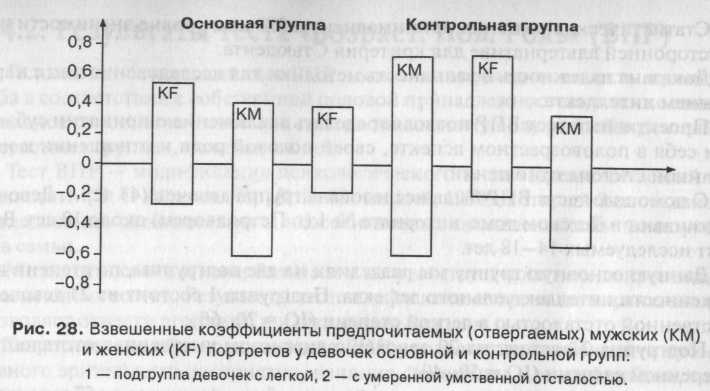

Это, видимо, отражает факт личностной идентификации и положительного отношения к образу Я. В подгруппе 1 полученные данные были более чем в 2 раза выше, чем в подгруппе 2, что связано с более выраженным интеллектуальным нарушением девочек из этой подгруппы. Полученные данные отражены графически (рис. 28).

У девочек из основной группы (подгруппа 1) коэффициент предпочитаемых женских портретов был достоверно больше, чем коэффициент предпочитаемых мужских портретов, и больше, чем коэффициент отвергаемых женских портретов. Мужские портреты чаще отвергались девочками, чем предпочитались.

Девушки отдавали предпочтение женским портретам 1-3 возрастных групп и отвергали портреты пожилых женщин. В числе предпочитаемых мужских портретов девушки чаще выбирали портреты юношей и молодых мужчин. Среди отвергаемых — портреты мальчиков и портреты мужчин пятой возрастной группы. Портреты юношей и девушек предпочитали одинаково, причем мужские портреты только этой возрастной группы предпочитались больше, чем отвергались.

Аналогичные данные были получены в контрольной группе девочек.

Иная картина наблюдается у девочек с умеренной умственной отсталостью. В этой подгруппе коэффициент предпочитаемых мужских портретов был достоверно выше, чем коэффициент предпочитаемых женских портретов. Вместе с тем мужские портреты больше отвергались, чем предпочитались. Таким образом, мужские портреты больше выбирались девочками подгруппы 2 как среди предпочитаемых, так и среди отвергаемых портретов, что свидетельствует об их высокой значимости.

Резюмируя полученные данные, следует отметить, что инвалидность по физическим и психическим заболеваниям может по-разному влиять на индивидуальную сексуальность и освоение половой роли. Она отражается не только на самовосприятии, сексуальных и общественных отношениях индивида, но и на его социальном статусе. Долгое время общественное мнение придавало значение лишь обеспечению безопасности и социальному обслуживанию инвалидов. Постепенно общество начинает осознавать, что инвалиды испы-

172

тывают определенные потребности (в том числе и сексуальные) и имеют такие же права на их удовлетворение, как и все остальные люди. Сексуальные потребности должны учитываться в целостном подходе к решению различных проблем лиц с разной степенью умственной отсталости.

Полученные результаты позволяют заключить, что негрубое нарушение интеллекта не имеет значительного влияния на формирование полоролевой идентичности. Результаты, полученные в подгруппах 1 и 2 основной группы, имеют резко выраженные различия. Полученные данные свидетельствуют, что в подгруппе 2 наблюдается тенденция к непринятию своей половой роли и предпочтение мужского стиля поведения. Условия воспитания и содержания девочек обеих подгрупп одинаковы, что дает нам возможность утверждать, что различия вызваны более грубым нарушением интеллекта, имеющегося у девочек подгруппы 2. Все вышеизложенное позволяет констатировать, что выраженное нарушение интеллектуального развития влияет на формирование полоролевой идентичности.

Освоение умственно отсталыми девушками понятий собственной сексуальности, своих потребностей и возможностей видится нам чрезвычайно значимым для процесса интеграции их в социуме. Члены семьи, работники образования, здравоохранения и другие лица, осуществляющие уход за детьми со сниженным интеллектом, должны владеть информацией об особенностях психосексуального развития умственно отсталых, поскольку это сделает помощь более эффективной и сведет к минимуму риск сексуального злоупотребления и использования детей с умственной отсталостью.