- •Предмет, задачи, методы и место биохимии среди других медицинских и биологических дисциплин.

- •2.Роль белков в жизнедеятельности организма. Современные представления о структуре белков

- •3.Общая характеристика биологических функций белков (каталитическая, регуляторная, рецепторная, транспортная, структурная, сократительная, генно-регуляторная, трофическая, иммунологическая и т.Д.)

- •6.Принципы организации четвертичной структуры белков. Кооперативные изменения конформации субъединиц. Примеры реализации кооперативных эффектов.

- •7. Денатурация белков. Ренатурация. Факторы.

- •8. Методы выделения и очистки белков

- •9. Физико-химические свойства белков:масса,размеры и форма молекул;растворимость,ионизация,гидратация.Методы исследования белков(качественные и количественные)

- •1. Различия белков по форме молекул

- •2. Различия белков по молекулярной массе

- •3. Суммарный заряд белков

- •4. Соотношение полярных и неполярных

- •5. Растворимость белков

- •10. Структурные компоненты и биологические функции сложных белков(хромопротеины,гемопротеины,флавопротеины,металлопротеины) хромопротеины

- •11. Причины и следствия различного белкового состава органов и тканей. Изменение белкового состава организма при старении и заболеваниях

- •12.Понятие о ферментах. Структурно-функциональная организация ферментов. Отличие ферментативного катализа от неорганического

- •13. Общие принципы ферментативного катализа. Отличие ферментов от неорганических катализаторов. Механизм односубстратной и двусубстратной ферментативной реакции

- •2) Двусубстратные с неупорядоченным механизмом

- •14. Кофакторы и коферменты,их значение для деятельности ферментов. Коферментные функции витаминов.

- •15. Механизм действия ферментов. Специфичность действия ферментов(стереохимическая, реакционная и субстратная:абсолютная,групповая). Структура и роль каталитического центра.

- •16. Классификация ферментов Классификация и номенклатура ферментов

- •Номенклатура ферментов

- •17. Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативных реакций от концентрации субстрата,фермента,факторов среды(рН,температуры). Уравнение Михаэлиса- Ментен

- •18. Ингибирование активности ферментов: обратимое и необратимое;конкурентное,неконкурентное и бесконкурентное. Лекарственные препараты- ингибиторы ферментов.

- •20.Методы определения и единицы активности и количества фермента. Понятие об энзимопатологии, энзимодиагностике и энзимотерапии.

15. Механизм действия ферментов. Специфичность действия ферментов(стереохимическая, реакционная и субстратная:абсолютная,групповая). Структура и роль каталитического центра.

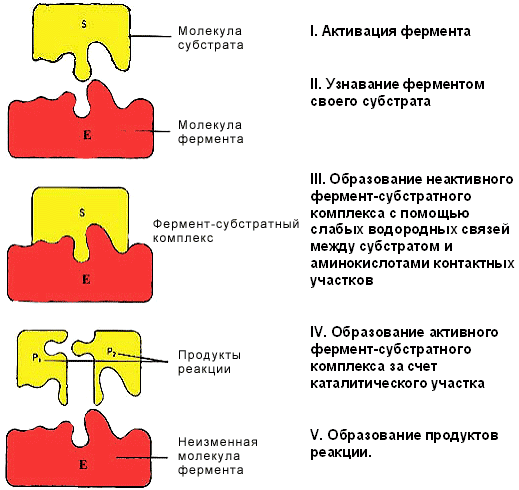

На первом этапе (I) происходит активация фермента путем связывания с аллостерическим центром регуляторных веществ (например, гормонов), что приводит к изменению конформации активного центра фермента и увеличению его способности связывать молекулу субстрата.

На втором этапе (II)происходит 'узнавание' ферментом своего субстрата (см. Специфичность действия фермента).

На третьем этапе (III) происходит формирование неактивного фермент-субстратного комплекса за счет образования гидрофобных и водородных связей между радикалами аминокислотных остатков субстратного центра (контактные площадки) и соответствующими группировками в молекуле субстрата. Молекула субстрата удерживается вблизи активного центра, но химическим преобразованиям еще не подвергается.

На четвертом этапе (IV) образуется активный фермент-субстратный комплекс. При этом происходит химическое преобразование субстрата с участием каталитического центра и кофермента (если речь идет о сложном ферменте). В результате этого молекула субстрата меняет сою пространственную конфигурацию, в ней происходит перераспределение энергии и уменьшается прочность связей.

На пятом этапе (V) фермент-субстратный комплекс становиться нестабильным и затем преобразуется в комплекс фермент-продукт, который распадается на продукты реакции и фермент. Фермент из реакции выходит в неизменном виде.

Специфичность по отношению к субстрату – это предпочтительность фермента к субстрату определенной структуры в сравнении с другими субстратами. Различают 4 вида субстратной специфичности ферментов:

1. Абсолютная специфичность – способность фермента катализировать превращение только одного субстрата. Например – глюкокиназа фосфорилирует только глюкозу, аргиназа расщепляет только аргинин, уреаза – мочевину.

2. Относительная специфичность – фермент катализирует превращение нескольких субстратов, имеющих один тип связи. Например – липаза расщепляет сложноэфирную связь в триацилглицеролах.

3. Относительная групповая специфичность – фермент катализирует превращение нескольких субстратов, имеющих один тип связи, но требуется наличие определенных функциональных групп, входящих в состав субстратов. Например, все протеолитические ферменты расщепляют пептидную связь, но пепсин – образованную аминогруппами ароматических аминокислот, химотрипсин – образованную карбоксильными группами этих же аминокислот, трипсин – пептидную связь, образованную карбоксильной группой лизина, аргинина.

4. Стереохимическая специфичность – фермент катализирует превращение только одного стереоизомера. Например, бактериальная аспартатдекарбоксилаза катализирует декарбоксилирование только L-аспартата и не действует на D-аспарагиновую кислоту.

Реакционная специфичность фермента -это специфичность фермента к определённой реакции.

Каталитический центр - это та область (зона) активного центра фермента, которая непосредственно участвует в химических преобразованиях субстрата. Формируется он за счет радикалов двух, иногда трех аминокислот, расположенных в разных местах полипептидной цепи фермента, но пространственно сближенных между собой за счет изгибов этой цепи. Например, каталитический центр "серин-гистидиновых" ферментов формируется за счет радикалов аминокислот серина и гистидина. Если фермент является сложным белком, то в формировании каталитического центра нередко участвует простетическая группа молекулы фермента (кофермент). Коферментную функцию выполняют все водорастворимые витамины и жирорастворимый витамин K.

Каталитический центр простого фермента представляет собой уникальное сочетание нескольких аминокислотных остатков, расположенных на разных участках полипептидной цепи. Образование каталитического центра происходит одновременно с формированием третичной структуры белковой молекулы фермента. Чаще всего в состав каталитического центра простого фермента входят остатки серина, цистеина, тирозина, гистидина, аргинина, аспарагиновой и глутаминовой кислот.