- •Б.П. Поршаков, а.Ф. Калинин, с.М. Купцов, а.С. Лопатин, к.Х. Шотиди

- •Часть II Теплопередача

- •Введение

- •Основные положения теплообмена

- •2. Теплопроводность при стационарном температурном поле

- •3. Теплопроводность при нестационарном температурном поле

- •4. Основные положения конвективного теплообмена

- •4. Теплообмен при естественной конвекции

- •6. Теплообмен при вынужденном движении жидкости

- •7. Теплообмен при кипении однокомпонентной жидкости

- •8. Теплообмен при конденсации чистого пара

- •9. Теплообмен при конденсации пара из парогазовой смеси

- •10. Лучистый теплообмен

- •11. Сложный теплообмен (теплопередача)

- •12. Тепловой расчет теплообменных аппаратов

7. Теплообмен при кипении однокомпонентной жидкости

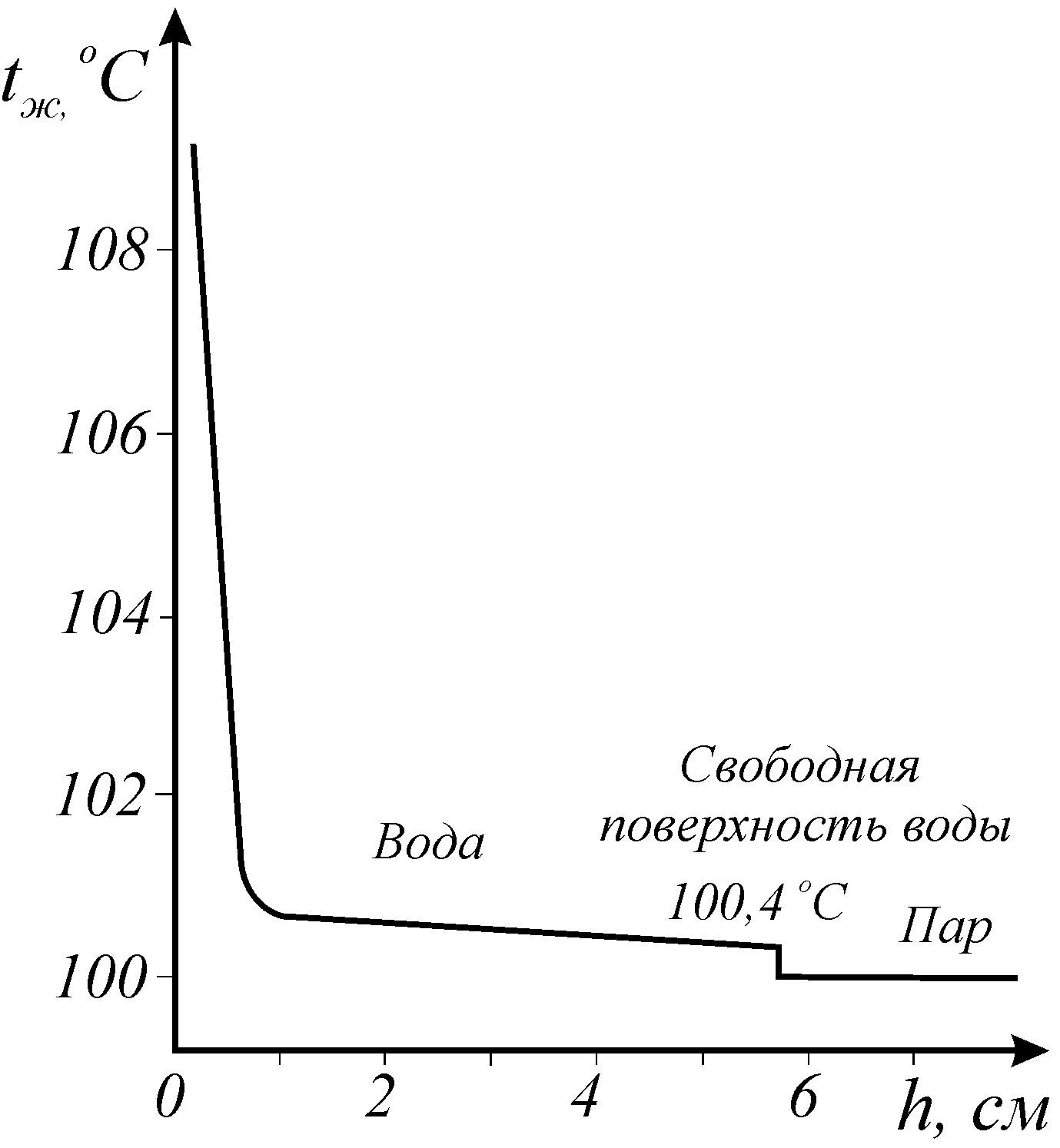

Опыт показывает, что температура кипящей жидкости всегда несколько выше температуры кипения ts. Она остается почти постоянной в направлении от свободного уровня к поверхности теплообмена (рис. 14) и лишь в слое толщиной 2 – 5 мм у самой стенки резко возрастает. Следовательно, в прилегающем к стенке слое жидкость перегрета на Δt=t – ts; эта величина называется температурным напором.

Рис. 14. Кривая распределения температуры в жидкости при пузырьковом кипении

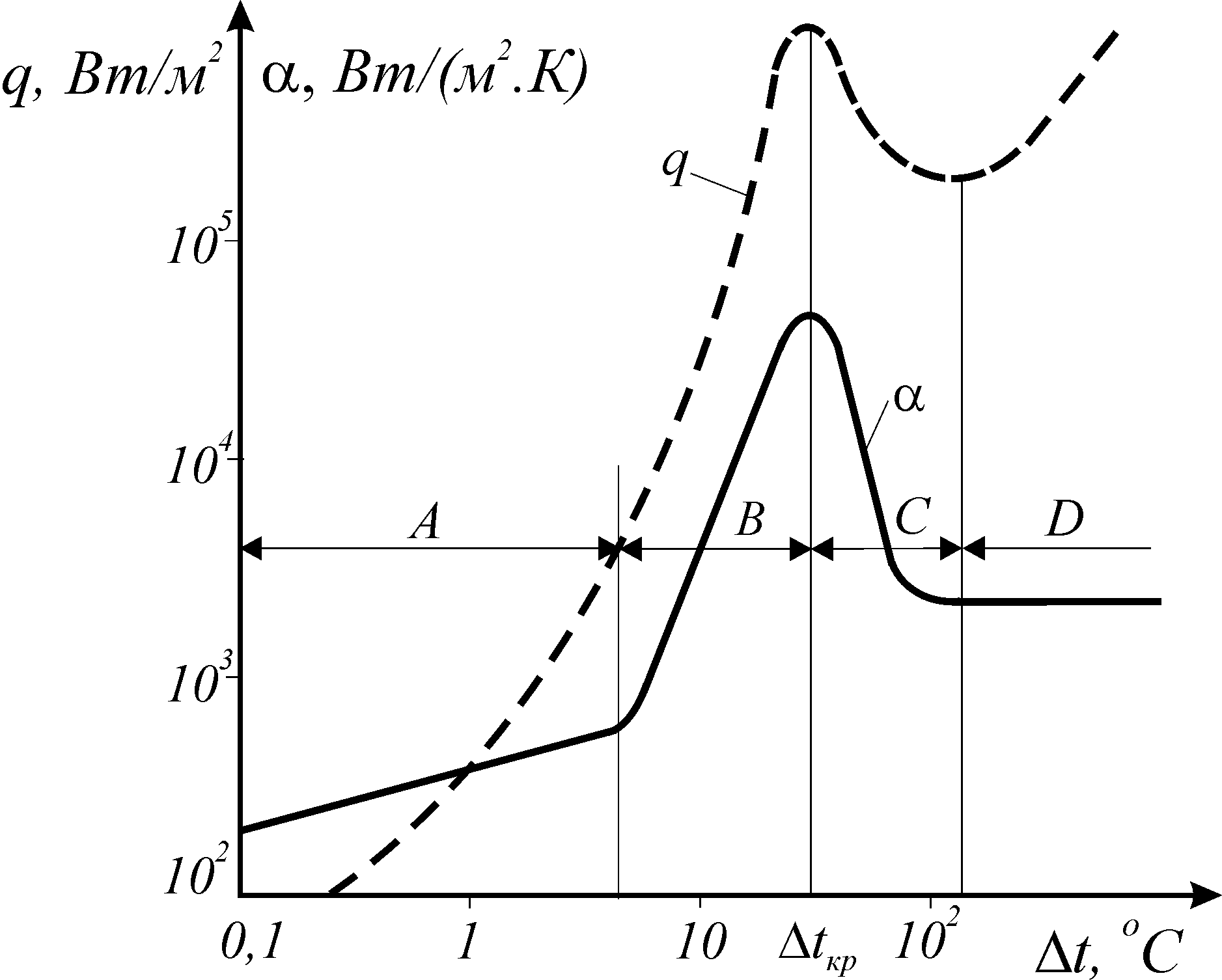

В начале кипения -область А (Рис. 15) при Δt = 0 - 5 ºС, q= 100 – 5600 Вт/м2 значение коэффициента теплоотдачи невелико и определяется условиями свободной конвекции однофазной жидкости.

При дальнейшем кипении и повышении Δt значения коэффициентов теплоотдачи и q резко увеличиваются и при Δt =25 ºС достигают своего максимального значения: αкр=5,85·104 Вт/(м2·К), qкр=1,45·106Вт/м2. Эту область, обозначенной на рис. 15 буквой В, называют областью пузырькового кипения.

Рис. 15. Зависимость плотности теплового потока q и коэффициента

теплоотдачи α от температурного напора при кипении воды при атмосферном давлении

Последующее повышение Δt приводит к еще более интенсивному

процессу образования пузырьков на твердой поверхности. Сливаясь затем между собой, они образуют общую паровую пленку. Образование паровой пленки приводит к резкому снижению интенсивности теплообмена между поверхностью и жидкостью, вследствие большого термического сопротивления пленки. Эта область, обозначена на рис. 15 буквой С и называется переходной областью. Следует отметить, что паровая пленка в этой области неустойчива.

При дальнейшем увеличении перепада температур образовавшаяся на поверхности пленка становится устойчивой, интенсивность теплообмена продолжает падать. При некотором значении перепада температур процесс теплообмена стабилизируется, а коэффициент теплоотдачи имея при том минимальное значение, не зависит от перепада температур. Эта область обозначена на рис. 15 буквой D и называется областью пленочного кипения.

В практических расчетах пузырькового кипения воды удобно пользоваться следующими уравнениями:

![]() (141)

(141)

![]() (142)

(142)

Зависимости (141) и (142)действительны в диапазоне давлений от 0,1 до 5 МПа.

При пузырьковом кипении фреона 12 в диапазоне температур от – 40 до 10 ºС для определения α рекомендуется формула

![]() (143 )

(143 )

При кипении фреона 11 может быть использована зависимость

![]() (144)

(144)

В этих уравнениях q – в Вт/м2, р – в МПа, коэффициент теплоотдачи – Вт/(м2·К). При вынужденном турбулентном движении кипящей жидкости в трубах теплоотдача осуществляется по-разному. Если обозначить коэффициент теплоотдачи, полученный по формуле (141), αq, а коэффициент теплоотдачи, рассчитанный по уравнению подобия для однофазной жидкости (130 ), αw, то, как показывают опыты, при αq /αw<0,5 коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении движущейся воды в трубе α=αw а при αq/αw>2; α=αq. В области 0,5 ≤ αq/αw ≤2 коэффициент теплоотдачи определяют по формуле

![]() (145)

(145)

При пленочном кипении средний коэффициент теплоотдачи определяется следующим образом:

на вертикальной поверхности

,

(146)

,

(146)

где λп – коэффициент теплопроводности пара при температуре насыщения;

μп – динамический коэффициент вязкости пара при температуре насыщения; h – высота стенки,

на горизонтальном цилиндре

,

(147)

,

(147)

где d – наружный диаметр цилиндра; ρ – плотность жидкости при температуре насыщения.