- •Б.П. Поршаков, а.Ф. Калинин, с.М. Купцов, а.С. Лопатин, к.Х. Шотиди

- •Часть II Теплопередача

- •Введение

- •Основные положения теплообмена

- •2. Теплопроводность при стационарном температурном поле

- •3. Теплопроводность при нестационарном температурном поле

- •4. Основные положения конвективного теплообмена

- •4. Теплообмен при естественной конвекции

- •6. Теплообмен при вынужденном движении жидкости

- •7. Теплообмен при кипении однокомпонентной жидкости

- •8. Теплообмен при конденсации чистого пара

- •9. Теплообмен при конденсации пара из парогазовой смеси

- •10. Лучистый теплообмен

- •11. Сложный теплообмен (теплопередача)

- •12. Тепловой расчет теплообменных аппаратов

4. Теплообмен при естественной конвекции

Интенсивность конвективного теплообмена в значительной степени определяется развитием течения жидкости около поверхности тела, которое при естественной конвекции зависит от разности температур тела и окружающей среды, от формы и расположения поверхности тела в пространстве и расположения близлежащих тел.

При изучении естественной конвекции рассматриваются три характерных случая: теплообмен между жидкостью и телом, расположенным в неограниченном пространстве; теплообмен в ограниченных прослойках; совместное протекание естественной и вынужденной конвекции.

При движении жидкости, вызванном естественной конвекцией, на поверхности теплообмена образуется динамический и тепловой пограничные слои. Температура в пограничном слое меняется плавно от температуры на стенке tс до температуры среды tж. Скорость на границах пограничного слоя близка к нулю, а максимальное значение имеет на некотором расстоянии от стенки.

При движении жидкости вдоль поверхности пограничный слой развиваются и переходит из ламинарного в турбулентный.

На основании теории подобия для естественной конвекции в большом объеме была получена критериальная зависимость в виде

![]() .

(119)

.

(119)

Теплообмен на вертикальной поверхности

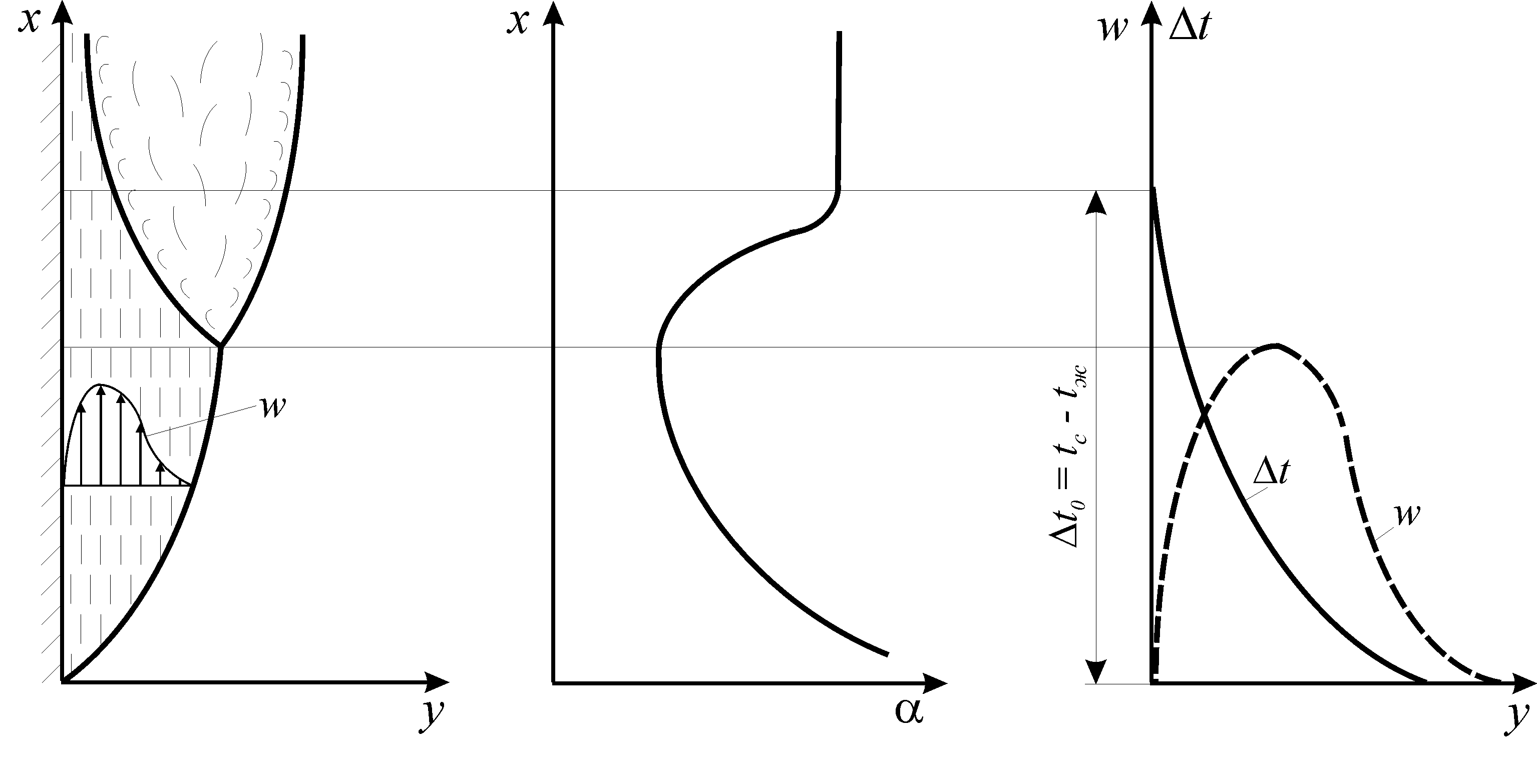

Развитие течения вдоль горячей вертикальной поверхности показано на рис. 8. Сначала толщина нагретого слоя жидкости мала и течение ламинарное. Постепенно по высоте стенки движением увлекается все большее количество жидкости. Толщина ламинарного слоя растет. Затем он разрушается и наступает турбулентный режим течения.

Рис. 8. Развитие течения и изменение коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции у вертикальной поверхности.

На участке ламинарного течения α уменьшается в связи с увеличением толщины пограничного слоя движущейся жидкости, а на участке переходного течения вследствие повышения степени турбулизации и уменьшения толщины ламинарного слоя коэффициент теплоотдачи резко возрастает и далее по высоте стенки, при развитом турбулентном течении, сохраняется постоянным.

Коэффициент теплоотдачи при свободном движении жидкости в большом объеме определяется из следующих уравнений подобия:

для вертикальных труб и плоских стенок

при ламинарном течении жидкости

(103<GrPr<109)

![]() (120)

(120)

для вертикальных труб и плоских стенок

при турбулентном течении жидкости

(GrPr) >109

![]() (121)

(121)

В этих уравнениях определяющей температурой является температура окружающей среды; за определяющий размер принимается длина участка от начала теплообмена l.

Теплообмен на горизонтальном цилиндре. Развитие естественной конвекции около горизонтального цилиндра аналогично развитию естественной конвекции у вертикальной поверхности. Здесь также можно выделить ламинарный, переходный и турбулентный участки пограничного слоя. В зависимости от температурного напора и диаметра цилиндра переход ламинарного течения в турбулентное может происходить на поверхности цилиндра или за пределами соприкосновения движущейся среды с цилиндром.

При

![]() <

10-3 [(определяющий размер

- диаметр, определяющая температура

<

10-3 [(определяющий размер

- диаметр, определяющая температура

![]() ]

вокруг тела образуется неподвижная

пленка с переменной температурой. Такой

режим называется пленочным. В этих

условиях критерий Нуссельта зависит

только от формы тела(для тонкой проволоки

]

вокруг тела образуется неподвижная

пленка с переменной температурой. Такой

режим называется пленочным. В этих

условиях критерий Нуссельта зависит

только от формы тела(для тонкой проволоки

![]() ).

).

При изменении комплекс 10-3

<![]() < 5 102 наблюдается режим

переходный от пленочного к ламинарному.

Наибольшее значение коэффициента

теплоотдачи при переходном режиме

определяется уравнением

< 5 102 наблюдается режим

переходный от пленочного к ламинарному.

Наибольшее значение коэффициента

теплоотдачи при переходном режиме

определяется уравнением

![]() (122)

(122)

Наименьшее значение соответствует пленочному режиму.

Для расчета теплообмена на горизонтальном

цилиндре при значениях комплекса

103<![]() >109

можно воспользоваться уравнением

>109

можно воспользоваться уравнением

![]() .

(123)

.

(123)

В качестве определяющего размера принят внешний диаметр, за определяющую температуру – температура окружающей среды.

Теплообмен на горизонтальной стенке. Теплообмен на нагретых горизонтальных плитах в условиях свободной конвекции отличается особой организацией движущейся среды. Над нагретой поверхностью появляется восходящее и нисходящее струйное движение с возможными зонами циркуляции. У поверхности, обращенной вниз, движение происходит лишь в тонком слое под поверхностью от центра к краям.

Большая скорость движения достигается при обтекании краев. Чем больше размер пластины, тем меньше краевой эффект.

Расчет теплообмена горизонтальной поверхности проводится по следующему уравнению:

![]() (124)

(124)

где

при

![]() ;

;

при

![]()

За определяющий размер принимается

меньшая сторона, за определяющую

температуру

![]() .

Если теплоотдача направлена верх, то

результаты расчетов по формуле (124)

необходимо увеличить на30%, если вниз –

уменьшить на 30%.

.

Если теплоотдача направлена верх, то

результаты расчетов по формуле (124)

необходимо увеличить на30%, если вниз –

уменьшить на 30%.

Теплообмен при естественной конвекции

в ограниченном пространстве

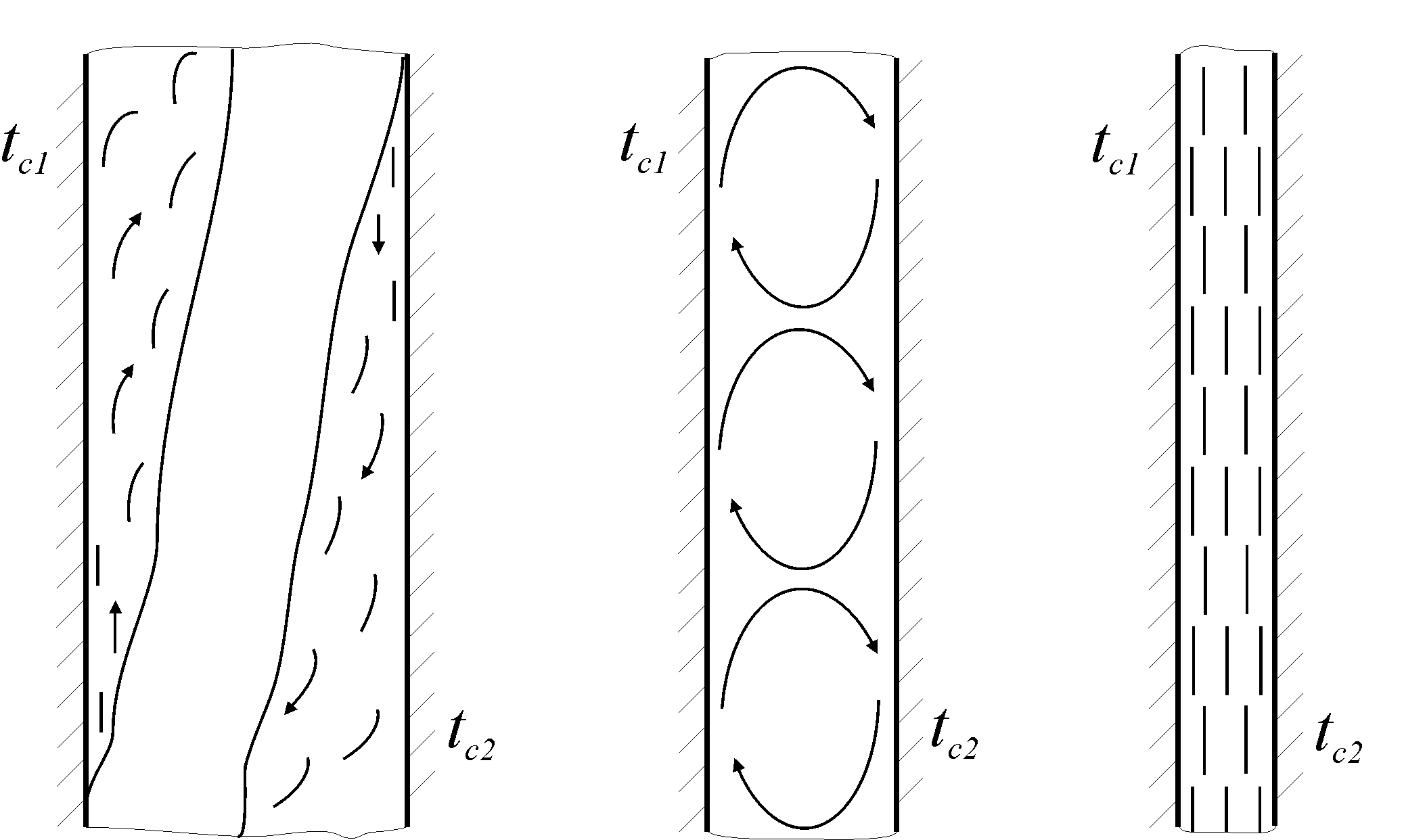

В узких каналах и щелях восходящий (у нагретой поверхности) и нисходящий (у холодной) потоки взаимно затормаживаются и образуют несколько отдельных циркуляционных контуров (рис. 9).

а б в

Рис. 9. Развитие естественной конвекции в ограниченном

замкнутом пространстве

В вертикальных каналах, если расстояние между поверхностями велико, восходящее и нисходящее движение протекает без взаимных помех и имеет такой же характер, как и в неограниченном пространстве (схема а). Если же расстояние между поверхностями мало, то вследствие взаимных помех возникают внутренние циркуляционные контуры, высота которых определяется шириной щели, родом жидкости и интенсивностью процесса (схема б). Для очень узких щелей (схема в) жидкость в которых практически неподвижна и теплообмен в этом случае осуществляется чистой теплопроводностью.

Для упрощения расчетов переноса теплоты в ограниченных пространствах сложный процесс конвективного теплообмена заменяют эквивалентным процессом теплопроводности. При этом коэффициент теплопроводности среды λ заменяется эквивалентным коэффициентом теплопроводности λэ, который учитывает перенос теплоты теплопроводностью и конвекцией

![]() (125)

(125)

Коэффициент![]() ,

определяется следующим образом:

,

определяется следующим образом:

при

![]()

![]() (126)

(126)

при

![]()

![]() (127)

(127)

В качестве определяющего линейного размера принимается толщина прослойки; определяющей температуры – средняя температура жидкости tж.