- •1. Нелинейные сар. Понятия: «пространство состояний», «фазовая траектория», «фазовый портрет».

- •2. Проблема двойственности в линейном программировании.

- •3. Составляющие информационной системы (ис). Модели жизненного цикла ис.

- •4, 31. Методы определения оптимальных параметров настройки промышленных регуляторов.

- •5. Автоколебания в сар. Определение параметров автоколебаний с помощью графических построений.

- •6,14. Математическая постановка задач оптимального управления. Пример: «Нажимное устройство реверсивного прокатного стана».

- •7,11,59. Назначение, классификация, и функции субд. Структура субд и назначение основных компонентов. Транзакции. Свойства транзакций.

- •8,20. Оценка качества сар по временным характеристикам

- •9. Представление импульсного элемента при исследовании импульсных сар.

- •10. Синтез сар оптимальной по быстродействию.

- •12. Принципы системного подхода в моделировании. Сетевые модели.

- •13. Связь между спектрами сигналов на входе и выходе простейшего импульсного элемента. Теорема Котельникова.

- •15. Модели управления передачей, обработкой и хранением данных в информационных системах на основе технологии «клиент-сервер»

- •16. Непрерывно-стохастические модели на примере систем массового обслуживания.

- •17. Процессы конечной длительности в импульсных сар.

- •18. Метод динамического программирования.

- •19, 55. Характеристика нормальных форм реляционной модели данных.

- •21. Алгебраический аналог критерия устойчивости Гурвица для исар.

- •22. Системы управления на основе нечеткой логики.

- •23. Реляционная модель данных. Понятие функциональной зависимости. Процесс нормализации базы данных.

- •Целостность данных

- •Реляционная алгебра

- •Нормализация базы данных

- •24. Синтез сар по логарифмическим характеристикам.

- •25. Метод гармонической линеаризации нелинейностей.

- •26. Системы управления на основе искусственных нейронных сетей.

- •27,35. Цифровые регуляторы и выбор периода квантования.

- •28. Аппроксимация кривых разгона методом площадей.

- •29. Характер движения в нелинейных и линейных сар.

- •30. Техническая диагностика. Математические основы технической диагностики.

- •32. Функции операционных систем: управление задачами, данными, исключениями и восстановлением.

- •33. Устойчивость линейных сар. Признаки устойчивости. Запасы устойчивости линейных сар.

- •34. Статистические методы распознавания. Метод Бейеса.

- •36.75. Реляционная алгебра Кодда

- •37. Устойчивость линейных непрерывных систем. Критерий устойчивости Найквиста.

- •38. Идентификация статических объектов. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент. Идентификация статических объектов. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент.

- •Черный ящик

- •39. Определение, назначение и классификация компьютерных сетей. Базовые топологии локальных компьютерных сетей.

- •40. Уровни памяти в вычислительных системах и их взаимодействие. Регистры, кэш, озу, взу. Их типы и классификация.

- •41. Критерий устойчивости Михайлова для непрерывных и линейных сар.

- •Доказательство

- •42. Частотные методы идентификации динамических объектов.

- •43. Определение, назначение и классификация компьютерных сетей. Топология глобальной компьютерной сети.

- •44. Использование внешних устройств в компьютерной сети. Сетевые устройства ввода/вывода,

- •Хранение информации на сервере, файлообменники и внешние ресурсы. Сетевые устройства

- •Типы сетевых устройств Сетевые карты

- •45. Виды корректирующих средств в сар. Недостатки последовательной коррекции.

- •46. Типовые процессы регулирования.

- •Апериодический переходной процесс с минимальным временем регулирования.

- •Переходной процесс с 20%-ным перерегулированием и минимальным временем первого полупериода.

- •Переходной процесс, обеспечивающий минимум интегрального критерия качества.

- •47. Эталонная модель взаимодействия открытых систем osi. Характеристика уровней osi.

- •48. Регистровая память компьютера и её назначение. Типы регистров процессора в реальном режиме. Дополнительные регистры защищённого режима.

- •Новые системные регистры микропроцессоров i80x86

- •49. Гармоническая линеаризация. Физический смысл коэффициентов гармонической линеаризации.

- •50. Идентификация объектов по временным характеристикам. Определение кривой разгона объекта по его импульсной характеристике.

- •51. Общая структура современных асу тп

- •52. Операционные системы потоковой обработки, мультизадачные ос, сетевые ос и ос реального времени. Их особенности.

- •53. Устойчивость нелинейных систем. Метод л.С. Гольдфарба.

- •54. Идентификация динамических систем. Активные и пассивные методы идентификации.

- •Внутренние и внешние, параллельные и последовательные интерфейсы компьютера. Примеры интерфейсов и шин, их основные характеристики.

- •Последовательный и параллельный интерфейсы ввода-вывода

- •57. Точные методы исследования устойчивости и автоколебаний в нелинейных системах. Частотный метод в.М. Попова.

- •58. Методы аппроксимации кривых разгона объекта.

- •61. 65. Статические характеристики нелинейных элементов.

- •62. Обеспечивающие подсистемы информационно - управляющих систем и их характеристики.

- •63. Методы расчета осау. Вариационный метод.

- •Вариационное исчисление

- •64. Назначение системы прерываний эвм. Синхронные и асинхронные, внутренние и внешние прерывания.

- •66. Промышленные регуляторы, их назначение и передаточные функции.

- •67. Функциональные подсистемы информационно- управляющих систем и их характеристики.

- •68. Виртуальные ресурсы в компьютерных сетях. Виртуальные накопители, виртуальные внешние устройства, виртуальная память и виртуальные процессоры.

- •Виртуализация устройств и структура драйвера

- •69. Классификация задач оптимального управления.

- •70. Организационные подсистемы информационно- управляющих систем и их характеристики.

- •71. Методы расчета оптимальных осау. Принцип максимума Понтрягина.

- •Вариационное исчисление

- •Принцип максимума Понтрягина

- •74. Принципы построения автоматизированных систем управления.

- •76. Типы команд и разновидности адресации в микропроцессорах. Cisc, risc и vliw процессоры.

- •Cisc-процессоры

- •Risc-процессоры

- •Vliw-процессоры

- •77. Понятие области нормальных режимов регулятора (онр) и области допустимых настроек регулятора (одн)

- •78. Состав интегрированной системы автоматизации предприятия.

- •79. Математическая модель и математическое моделирование. Этапы математического моделирования.

- •Функционально полные наборы логических элементов

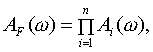

41. Критерий устойчивости Михайлова для непрерывных и линейных сар.

Он был сформулирован

А. В. Михайловым в 1936 году и базируется

на принципе аргумента. При этом для

анализа устойчивости рассматривается

характеристический комплекс системы

F(j![]() )

, который получается из

характеристического полинома

)

, который получается из

характеристического полинома

|

(4.16) |

заменой

p

на

![]() и

имеет вид:

и

имеет вид:

|

(4.17) |

где можно выделить вещественную и мнимую часть, а также амплитуду и фазу:

|

(4.18) |

Для конкретного

численного значения

![]() характеристический

комплекс представляет собой комплексное

число F(j

характеристический

комплекс представляет собой комплексное

число F(j![]() ,

которое

можно изобразить на плоскости в виде

вектора, соединяющего начало координат

с точкой

,

которое

можно изобразить на плоскости в виде

вектора, соединяющего начало координат

с точкой

![]()

При изменении

![]() от

0 до

от

0 до

![]() конец

вектора F(j

)

выписывает

на комплексной плоскости некоторую

кривую, которую называют годографом

Михайлова.

Причем начинается годограф, как следует

из соотношения (4.17), в точке с координатами

{

конец

вектора F(j

)

выписывает

на комплексной плоскости некоторую

кривую, которую называют годографом

Михайлова.

Причем начинается годограф, как следует

из соотношения (4.17), в точке с координатами

{![]() ;

j0}.

;

j0}.

Рис.4.8. Вид годографа Михайлова.

Формулировка критерия. Для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова при изменении от 0 до начинался на вещественной оси в точке и проходил последовательно против часовой стрелки n квадрантов, не обращаясь в ноль и стремясь к в n-ом квадранте.

Доказательство

Утверждение

основано на расположении годографа

Михайлова на комплексной плоскости,

поэтому проанализируем, как связаны

корни характеристического уравнения

![]() с

видом F(j

).

Поскольку полином (4.16) можно представить

как произведение простых сомножителей

с

видом F(j

).

Поскольку полином (4.16) можно представить

как произведение простых сомножителей

F(p)

= (p -

|

(4.19) |

характеристический комплекс (4.17) также принимает вид:

F(j

)

=

|

(4.20) |

Его можно представить в форме

|

(4.21) |

Из выражений (4.18) и (4.21) следует, что

|

(4.22) |

|

(4.23) |

Если характеристическое

уравнение системы содержит чисто мнимые

корни, то, как следует из (4.22),

![]() при

определенном значении частоты

при

определенном значении частоты

![]() ,

так как при этом один из сомножителей

обратится в ноль. В случае устойчивой

системы корни расположены только в

левой полуплоскости плоскости корней

и не могут быть чисто мнимыми, следовательно,

в ноль годограф Михайлова не обращается.

,

так как при этом один из сомножителей

обратится в ноль. В случае устойчивой

системы корни расположены только в

левой полуплоскости плоскости корней

и не могут быть чисто мнимыми, следовательно,

в ноль годограф Михайлова не обращается.

Определим теперь

угол поворота вектора F(j

)

при изменении частоты от 0 до

.

Поскольку

![]() ,

в соответствии с (4.23), есть сумма отдельных

,

в соответствии с (4.23), есть сумма отдельных

![]() ,

то рассмотрим угол поворота каждого

сомножителя выражения (4.20).

,

то рассмотрим угол поворота каждого

сомножителя выражения (4.20).

Корень

характеристического уравнения

вещественный отрицательный;

![]() Соответствующий

сомножитель в (4.20)

имеет вид: (

Соответствующий

сомножитель в (4.20)

имеет вид: (![]() ).

).

Рис.4.9. Элементарный вектор, соответствующий устойчивому вещественному корню |

Изобразим этот

элементарный вектор на комплексной

плоскости; при изменении

от

0 до

его

вещественная часть остается неизменной

и равна

Как

видим, угол поворота элементарного

вектора, соответствующего устойчивому

вещественному корню, равен

|

Если корень

характеристического уравнения

вещественный положительный,

![]() ,

то угол поворота элементарного вектора

,

то угол поворота элементарного вектора

![]() равен

равен

![]()

Рассмотрим теперь

пару устойчивых комплексно - cопряженных

корней

![]() и

соответствующий им угол поворота

произведения

и

соответствующий им угол поворота

произведения

![]()

Рис.4.10. Векторы, соответствующие устойчивым комплексно - сопряженным корням |

У векторов А, В

начальные фазы одинаковы по модулю

( |

Суммарный угол

поворота для пары устойчивых комплексно

- сопряженных корней равен

![]()

Если комплексно

- сопряженные корни имеют положительную

вещественную часть, то суммарный угол

поворота равен

![]()

Таким образом, в

устойчивой системе каждый из n

корней даст приращение фазы

![]() ,

а общий угол поворота F(j

)

согласно (4.23)

равен

,

а общий угол поворота F(j

)

согласно (4.23)

равен

![]() ,

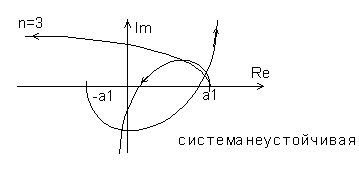

что и требовалось доказать. Вид годографа

Михайлова для устойчивых и неустойчивых

систем третьего порядка приведен на

рис.4.11.

,

что и требовалось доказать. Вид годографа

Михайлова для устойчивых и неустойчивых

систем третьего порядка приведен на

рис.4.11.

Рис.4.11. Годограф Михайлова для устойчивой и неустойчивой систем

Система будет находиться на границе устойчивости, если годограф Михайлова при некотором значении частоты обращается в ноль, то есть при выполнении условия:

|

(4.24) |

Здесь частота 0 - есть частота незатухающих колебаний системы.

Пример 4.5.

Вид годографа Михайлова неустойчивой системы шестого порядка:

Пример 4.6.

Вид годографа Михайлова системы третьего порядка в зависимости от вличины коэффициента передачи:

|

|

|

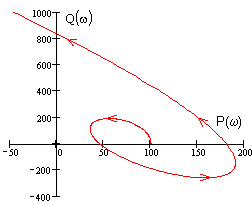

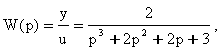

Пример 4.7.

Оценить

устойчивость системы, структурная схема

которой имеет вид:

Определим передаточную функцию системы

и запишем ее характеристический полином

![]()

Заменой

p на

![]() перейдем

к выражению для годографа Михайлова

перейдем

к выражению для годографа Михайлова

![]()

которое представим в форме

![]()

С целью построения годографа Михайлова вычислим значения вещественной и мнимой части при конкретных значениях частоты и занесем их в таблицу.