- •Введение

- •1. Расчетные расходы и состав сточных вод

- •2. Устройства накопления и подготовки воды к очистке

- •2.1. Усреднители концентраций и расходов сточных вод

- •2.2. Смесители

- •3. Механическая очистка сточных вод

- •3.1. Решетки

- •3.2. Песколовки

- •3.3. Отстойники

- •3.3.1. Горизонтальные отстойники

- •3.3.2. Вертикальные отстойники

- •3.3.3. Радиальные отстойники

- •3.3.4. Тонкослойные отстойники

- •3.3.5. Осветлители со взвешенным слоем осадка

- •3.3.6. Нефтеловушки

- •3.4. Гидроциклоны

- •3.5. Фильтрационные установки

- •3.5.1. Зернистые фильтры

- •3.5.2. Напорные фильтры

- •3.5.3. Специальные фильтры

- •3.5.4. Барабанные сетки и микрофильтры

- •4. Химическая и физико-химическая очистка сточных вод

- •4.1. Нейтрализация

- •4.2. Коагуляция и флокуляция

- •4.3. Флотация

- •4.4. Электрохимическая очистка сточных вод

- •4.4.1. Анодное окисление и катодное восстановление

- •4.4.2. Электрокоагуляция

- •4.4.3. Электродиализные установки

- •4.5. Сорбционная очистка сточных вод

- •4.6. Ионообменная очистка сточных вод

- •4.7. Очистка сточных вод методом экстракции

- •4.8. Выпаривание

- •4.9. Ультрафильтрация и обратный осмос

- •4.10. Обеззараживание сточных вод

- •4.11. Прочие методы

- •5. Биологическая очистка сточных вод

- •5.1. Аэротенки

- •5.2. Окситенки

- •5.3. Биологические фильтры

- •5.4. Вторичные отстойники и илоотделители

- •Список литературы

- •Содержание

- •Процессы и аппараты очистки сточных вод

3.2. Песколовки

Песколовки предназначены для выделения из сточных вод минеральных грубодисперсных примесей (песка, окалины, известняка, гипса и т. п.) с гидравлической крупностью не менее 11 мм/с. В системе очистных сооружений песколовки устанавливают перед отстойниками для снижения нагрузки и улучшения режима их работы, а также после смесителей-нейтрализаторов сернокислых стоков для удаления грубодисперсных загрязнений известкового молока и крупных кристаллов гипса.

Наряду с частицами минерального происхождения в песколовках выделяются и органические вещества, гидравлическая крупность которых близка к гидравлической крупности песка.

Песколовки следует предусматривать при расходах сточных вод свыше 100 м3/сут. Количество рабочих песколовок или секций песколовок должно быть не менее двух.

В зависимости от направления и характера движения воды песколовки можно разделить следующим образом:

1) аппараты с прямолинейным движением воды:

– горизонтальные;

– вертикальные;

2) аппараты с круговым движением воды:

– горизонтальные с круговым движением воды;

– тангенциальные;

– аэрируемые.

Горизонтальные и аэрируемые песколовки применяют при расходах более 10000 м3/сут., горизонтальные с круговым движением воды – до 70000 м3/сут., тангенциальные – до 50000 м3/сут. Вертикальные песколовки отличаются неустойчивостью работы, поэтому использование их требует соответствующего обоснования.

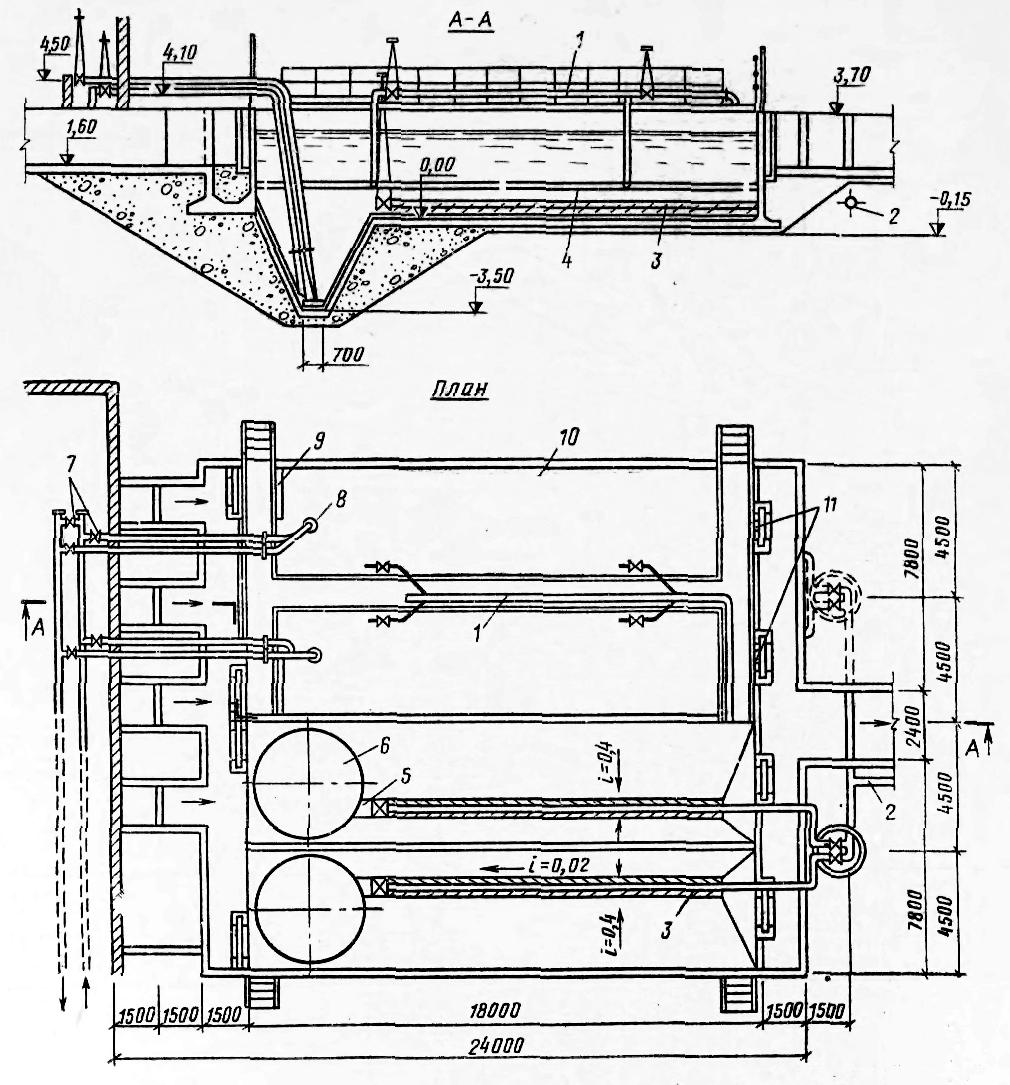

Горизонтальные песколовки (рис. 3.4) представляют собой прямоугольные в плане резервуары из железобетона. Отделение взвешенных частиц в таких аппаратах происходит под действием силы тяжести при горизонтальном прямолинейном движении воды.

Длина горизонтальной песколовки, м, определяется по формуле:

|

(3.6) |

где ks – коэффициент, учитывающий влияние турбулентности на скорость осаждения частиц;

Нр – расчетная глубина песколовки (глубина проточной части), м;

v – скорость движения воды в песколовке, м/с;

u0 – гидравлическая крупность песка, мм/с.

Расчетные параметры в формуле (3.6) принимаются по табл. 3.1 и 3.2 для различных типов песколовок [1].

Площадь поверхности песколовки, м2:

|

(3.7) |

где N – количество параллельно работающих песколовок.

Ширина песколовки, м:

|

(3.8) |

Продолжительность пребывания сточных вод в песколовке при максимальном притоке должна составлять не менее 30 с.

Рис. 3.4. Горизонтальная

двухсекционная песколовка: /

– колодец; 2

–

задвижка; 3

–

осадок; 4

–

гравийный слой; 5 – дренажные трубы

(i

= 0,0I);

6 и 7

–

керамические и чугунные трубы |

Таблица 3.1

Диаметр задерживаемых частиц песка, мм |

Гидравлическая крупность песка u0, мм/с |

Значение ks в зависимости от типа песколовок и отношения ширины B к глубине Hр аэрируемых песколовок |

|||

горизонтальные |

аэрируемые |

||||

В:Н=1 |

В:Н=1.25 |

В:Н=1.5 |

|||

0,15 |

13,2 |

- |

2,62 |

2,50 |

2,39 |

0,20 |

18,7 |

1,7 |

2,43 |

2,25 |

2,08 |

0,25 |

24,2 |

1,3 |

- |

- |

- |

Песок, выпадающий в песколовке, сгребается в расположенный в передней части аппарата песковый приямок, откуда удаляется с помощью гидроэлеваторов, шнековых транспортеров или песковых насосов. Удаление задержанного песка из песколовок может производиться вручную при суточном объеме его до 0.1 м3.

Технические характеристики горизонтальных песколовок указаны в приложении 5.

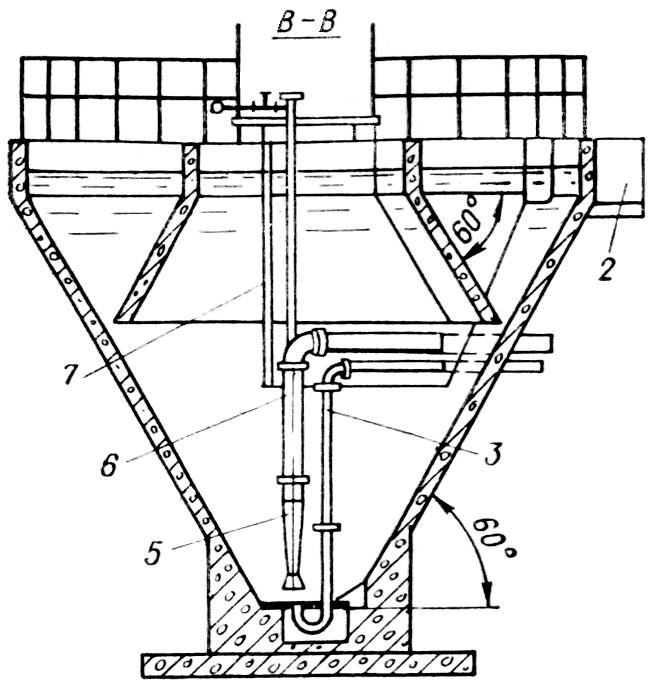

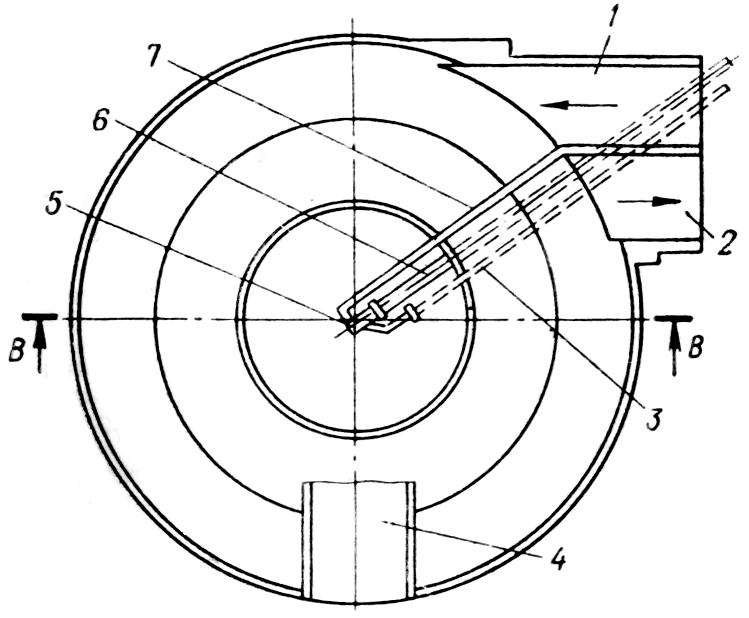

Песколовки с круговым движением воды (рис. 3.5) имеют кольцевой желоб, при движении по которому из сточных вод выделяются взвешенные вещества. Расчет таких песколовок производится по формулам 3.6÷3.8. Диаметр песколовки по оси проточной части определяется по выражению:

|

(3.9) |

Рис.

3.5. Горизонтальная песколовка с

круговым движением воды:

1

–

подводящий лоток; 2

–

отводящий лоток; 3

–

трубопровод рабочей жидкости

к

гидроэлеватору; 4

– деревянный

настил; 5 – гидроэлеватор; 6

–

пульпопровод; 7

–

разделительная перегородка

Вид

сверху

|

Таблица 3.2

Песколовка |

Гидравлическая крупность песка

|

Скорость движения сточных вод, v, м/с, при притоке |

Глубина H, м |

Количество задерживаемого песка, л/чел.-сут |

Влажность песка, % |

Содержание песка в осадке, % |

|

минимальном |

максимальном |

||||||

Горизонтальная |

18,7–24,2 |

0,15 |

0,3 |

0,5–2 |

0,02 |

60 |

55–60 |

Аэрируемая |

13,2–18,7 |

- |

0,08–0,12 |

0,7–3,5 |

0,03 |

– |

90–95 |

Тангенциальная |

18,7–24,2 |

- |

- |

0,5 |

0,02 |

60 |

70–75 |

Существенным преимуществом песколовок с круговым движением воды является отсутствие механизмов для перемещения песка в бункер.

Основные характеристики горизонтальных песколовок с круговым движением воды представлены в приложении 6.

Особенностью тангенциальных песколовок (рис. 3.6) малая глубина проточной части и подвод воды, осуществляемый по касательной (тангенциально). Данный способ подачи воды в аппарат вызывает вращательное ее движение, что положительно сказывается на работе песколовки. Во-первых, вращательное движение поддерживает органические примеси во взвешенном состоянии, исключает выпадение их в осадок и последующее загнивание. Во-вторых, дополнительное влияние центробежных сил способствует более эффективному отделению песка из сточных вод.

Площадь зеркала тангенциальной песколовки, м2, можно определить по следующим формулам:

|

(3.10) |

|

(3.11) |

где q – нагрузка на зеркало песколовки по воде, принимаемая в пределах от 70 до 140 м3/(м2 · ч).

При расчете тангенциальных песколовок следует принимать глубину, равной половине диаметра сооружения, расчетный диаметр песка – 0.2÷0.25 мм.

Рис. 3.6. Тангенциальная

песколовка с вихревой водяной воронкой:

/

– осадочная часть; 2

–

подвижный боковой водослив;

3

– телескопическая

труба;

4

– рабочая часть;

5

–

заглушка; 6

– шнек; 7 – отверстие для сброса

отмытых

органических

веществ; 8

–

электродвигатель

с редуктором; 9

–

штуцер для отвода

песка; 10

– подающий

лоток; 11

– отводящий

лоток

|

Аэрируемые песколовки (рис. 3.7) выполняются в виде горизонтальных резервуаров, имеющих прямоугольную форму в плане. Вдоль одной из продольных стен сооружения на глубине 0.7 рабочей устанавливают аэраторы из дырчатых труб над лотком для сбора песка. При подаче воздуха в аэраторы движение потока воды в песколовке приобретает вращательно-поступательный характер, причем скорость поступательного движения воды составляет 0.08÷0.12 м/с, а вращательного – 0.25÷0.3 (до 0.5) м/с.

По сравнению с тангенциальными вращательное движение воды в аэрируемых песколовках более интенсивно и может регулироваться путем изменения степени аэрации. Положительным эффектом аэрации является то, что она способствует отмывке песка от органических примесей. При этом увеличивается содержание минеральных частиц в осадке (зольность осадка).

Расчет аэрируемых песколовок проводят по формулам 3.6÷3.8. При расчетных параметрах, не указанных в табл. 3.1, коэффициент k определяется по формуле:

|

(3.12) |

где α = В/Н.

При проектировании аэрируемых песколовок расход воздуха на аэрацию принимают равным от 3 до 5 м3/ч на 1 м2 площади поверхности песколовки, поперечный уклон дна к песковому лотку – 0.2÷0.4, впуск воды – совпадающий с направлением вращения воды в песколовке, выпуск – затопленный. Основные характеристики типовых аэрируемых песколовок представлены в приложении 7.

Для перемещения выпавшего осадка в бункер (приямок) аэрируемых песколовок обычно применяются скребки цепного или тележечного типа. Скребки сложны по конструкции и ненадежны в эксплуатации, поэтому наиболее предпочтительным является перемещение песка в приямок при помощи системы гидросмыва. Эта система представляет собой смывной трубопровод со специальными насадками (спрысками), расположенный в песковом лотке.

Рис.

3.7. Аэрируемая песколовка с

гидромеханическим удалением песка:

1

– воздуховод; 2

–

трубопровод для гидросмыва; 3

– смывной

трубопровод со спрысками;

4

– аэраторы;

5 – песковый лоток; 6

– песковый

бункер; 7

– задвижки;

8

– гидроэлеваторы; 9

– отражательные

щиты; 10

– отделение

песколовки; 11

– щитовые

затворы |

Расход производственной воды для смыва песка qh, м3/с, необходимо определять по формуле:

|

(3.13) |

где v – восходящая скорость смывной воды в лотке, принимаемая равной 0.0065 м/с;

b – ширина пескового лотка, равная 0.5 м;

l – длина пескового лотка, равная длине песколовки за вычетом длины пескового приямка, м.

При расчете песколовок количество песка, удаляемого из бытовых сточных вод, принимают равным 0.02 л/(чел. · сут) для горизонтальных и тангенциальных песколовок и 0.03 л/(чел. · сут) для аэрируемых. Влажность песка – 60 %, плотность – 1500 кг/м3. Количество грубодисперсных примесей, выделяемых в песколовках из производственных сточных вод, зависит от вида производства и технологического процесса.

Объем пескового приямка определяют из условия хранения выпавшего осадка не более двух суток (до 9 суток при отсутствии органических примесей в осадке [18]), угол наклона стенок приямка к горизонту – не менее 60º.

Для сушки извлекаемого из сточных вод песка на очистных сооружениях предусматривают площадки с ограждающими валиками высотой 1÷2 м. Нагрузку на площадки следует принимать не более 3 м3/м2 в год при условии периодического вывоза подсушенного песка в течение года. Допускается применять накопители со слоем напуска песка до 3 м в год. Удаляемую с песковых площадок воду направляют в начало очистных сооружений.

Для отмывки и обезвоживания песка часто используют бункеры, приспособленные для последующей погрузки песка в мобильный транспорт. Вместимость бункеров должна рассчитываться на 1.5÷5 – суточное хранение песка. Для повышения эффективности отмывки песка следует применять бункеры в сочетании с напорными гидроциклонами диаметром 300 мм и напором пульпы перед гидроциклоном 0.2 МПа. Дренажная вода из песковых бункеров должна возвращаться в канал перед песколовками.

В зависимости от климатических условий бункеры следует размещать в отапливаемом здании или предусматривать их обогрев.