- •1. Нелинейные сар. Понятия: «пространство состояний», «фазовая траектория», «фазовый портрет».

- •2. Проблема двойственности в линейном программировании.

- •3. Составляющие информационной системы (ис). Модели жизненного цикла ис.

- •4, 31. Методы определения оптимальных параметров настройки промышленных регуляторов.

- •5. Автоколебания в сар. Определение параметров автоколебаний с помощью графических построений.

- •6,14. Математическая постановка задач оптимального управления. Пример: «Нажимное устройство реверсивного прокатного стана».

- •7,11,59. Назначение, классификация, и функции субд. Структура субд и назначение основных компонентов. Транзакции. Свойства транзакций.

- •8,20. Оценка качества сар по временным характеристикам

- •9. Представление импульсного элемента при исследовании импульсных сар.

- •12. Принципы системного подхода в моделировании. Сетевые модели.

- •13. Связь между спектрами сигналов на входе и выходе простейшего импульсного элемента. Теорема Котельникова.

- •15. Модели управления передачей, обработкой и хранением данных в информационных системах на основе технологии «клиент-сервер»

- •16. Непрерывно-стохастические модели на примере систем массового обслуживания.

- •17. Процессы конечной длительности в импульсных сар.

- •19, 55. Характеристика нормальных форм реляционной модели данных.

- •21. Алгебраический аналог критерия устойчивости Гурвица для исар.

- •22. Системы управления на основе нечеткой логики.

- •23. Реляционная модель данных. Понятие функциональной зависимости. Процесс нормализации базы данных.

- •Целостность данных

- •Реляционная алгебра

- •Нормализация базы данных

- •24. Синтез сар по логарифмическим характеристикам.

- •25. Метод гармонической линеаризации нелинейностей.

- •26. Системы управления на основе искусственных нейронных сетей.

- •27,35. Цифровые регуляторы и выбор периода квантования.

- •28. Аппроксимация кривых разгона методом площадей.

- •29. Характер движения в нелинейных и линейных сар.

- •30. Техническая диагностика. Математические основы технической диагностики.

- •32. Функции операционных систем: управление задачами, данными, исключениями и восстановлением.

- •33. Устойчивость линейных сар. Признаки устойчивости. Запасы устойчивости линейных сар.

- •34. Статистические методы распознавания. Метод Бейеса.

- •36. Реляционная алгебра Кодда

- •37. Устойчивость линейных непрерывных систем. Критерий устойчивости Найквиста.

- •38. Идентификация статических объектов. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент. Идентификация статических объектов. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент.

- •Черный ящик

- •39. Определение, назначение и классификация компьютерных сетей. Базовые топологии локальных компьютерных сетей.

- •40. Уровни памяти в вычислительных системах и их взаимодействие. Регистры, кэш, озу, взу. Их типы и классификация.

- •41. Критерий устойчивости Михайлова для непрерывных и линейных сар.

- •Доказательство

- •42. Частотные методы идентификации динамических объектов.

- •43. Определение, назначение и классификация компьютерных сетей. Топология глобальной компьютерной сети.

- •44. Использование внешних устройств в компьютерной сети. Сетевые устройства ввода/вывода,

- •Хранение информации на сервере, файлообменники и внешние ресурсы. Сетевые устройства

- •Типы сетевых устройств Сетевые карты

- •45. Виды корректирующих средств в сар. Недостатки последовательной коррекции.

- •46. Типовые процессы регулирования.

- •Апериодический переходной процесс с минимальным временем регулирования.

- •Переходной процесс с 20%-ным перерегулированием и минимальным временем первого полупериода.

- •Переходной процесс, обеспечивающий минимум интегрального критерия качества.

- •47. Эталонная модель взаимодействия открытых систем osi. Характеристика уровней osi.

- •48. Регистровая память компьютера и её назначение. Типы регистров процессора в реальном режиме. Дополнительные регистры защищённого режима.

- •Новые системные регистры микропроцессоров i80x86

- •49. Гармоническая линеаризация. Физический смысл коэффициентов гармонической линеаризации.

- •50. Идентификация объектов по временным характеристикам. Определение кривой разгона объекта по его импульсной характеристике.

- •51. Общая структура современных асу тп

- •53. Устойчивость нелинейных систем. Метод л.С. Гольдфарба.

- •54. Идентификация динамических систем. Активные и пассивные методы идентификации.

- •Внутренние и внешние, параллельные и последовательные интерфейсы компьютера. Примеры интерфейсов и шин, их основные характеристики.

- •Последовательный и параллельный интерфейсы ввода-вывода

- •57. Точные методы исследования устойчивости и автоколебаний в нелинейных системах. Частотный метод в.М. Попова.

- •58. Методы аппроксимации кривых разгона объекта.

- •61. 65. Статические характеристики нелинейных элементов.

- •62. Обеспечивающие подсистемы информационно - управляющих систем и их характеристики.

- •63. Методы расчета осау. Вариационный метод.

- •Вариационное исчисление

- •64. Назначение системы прерываний эвм. Синхронные и асинхронные, внутренние и внешние прерывания.

- •66. Промышленные регуляторы, их назначение и передаточные функции.

- •67. Функциональные подсистемы информационно- управляющих систем и их характеристики.

- •68. Виртуальные ресурсы в компьютерных сетях. Виртуальные накопители, виртуальные внешние устройства, виртуальная память и виртуальные процессоры.

- •Виртуализация устройств и структура драйвера

- •69. Классификация задач оптимального управления.

- •70. Организационные подсистемы информационно- управляющих систем и их характеристики.

- •71. Методы расчета оптимальных осау. Принцип максимума Понтрягина.

- •Вариационное исчисление

- •Принцип максимума Понтрягина

- •74. Принципы построения автоматизированных систем управления.

- •76. Типы команд и разновидности адресации в микропроцессорах. Cisc, risc и vliw процессоры.

- •Cisc-процессоры

- •Risc-процессоры

- •Vliw-процессоры

- •77. Понятие области нормальных режимов регулятора (онр) и области допустимых настроек регулятора (одн)

- •78. Состав интегрированной системы автоматизации предприятия.

- •79. Математическая модель и математическое моделирование. Этапы математического моделирования.

- •Функционально полные наборы логических элементов

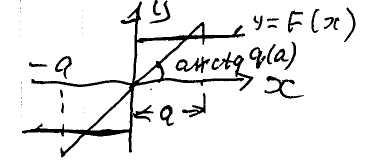

49. Гармоническая линеаризация. Физический смысл коэффициентов гармонической линеаризации.

Физический смысл

гармонической линеаризации состоит в

следующем. Рассмотрим сначала однозначную

нелинейность и опустим из рассмотрения

высшие гармоники

![]() -

это уравнение прямой с наклоном

-

это уравнение прямой с наклоном

![]() .

.

Это выражение примерно заменяет нелинейную характеристику y=F(x) прямой линией y=q(a)x в диапазоне изменения амплитуды от –а до + а.

П ри

другой амплитуде входного сигнала а1,

будет другой коэффициент q(a1)

и значит другой наклон прямой линии

(чем больнее «а» тем меньше угол наклона).

Отличие от обычной линеаризации (которая

была в части 1 ТАУ) в том, что при обычной

линеаризации наклон прямой был постоянен

при любом входном сигнале, при гармонической

линеаризации входной сигнал – гармоника

и угол наклона зависит от амплитуды

этой гармоники.

ри

другой амплитуде входного сигнала а1,

будет другой коэффициент q(a1)

и значит другой наклон прямой линии

(чем больнее «а» тем меньше угол наклона).

Отличие от обычной линеаризации (которая

была в части 1 ТАУ) в том, что при обычной

линеаризации наклон прямой был постоянен

при любом входном сигнале, при гармонической

линеаризации входной сигнал – гармоника

и угол наклона зависит от амплитуды

этой гармоники.

Для неоднозначных

нелинейностей первое слагаемое правой

части также характеризует замену

нелинейной характеристики y=F(x)

прямой линией y=q(a)x

с наклоном зависящим от амплитуды «а»

входного гармонического сигнала. Второе

же слагаемое зависящее от

![]() (которое всегда отрицательно) означает,

что фаза сигнала гармонически

линеаризованного элемента будет

отставать от фазы на входе. Величина

этого отставания тоже зависит от

амплитуды «а».

(которое всегда отрицательно) означает,

что фаза сигнала гармонически

линеаризованного элемента будет

отставать от фазы на входе. Величина

этого отставания тоже зависит от

амплитуды «а».

50. Идентификация объектов по временным характеристикам. Определение кривой разгона объекта по его импульсной характеристике.

Кривые разгона, как уже было отмечено, снимаются обычно экспериментально. После установления стабильного режима работы регулируемого объекта производится быстрое перемещение одного из регулирующих органов и регистрируется изменение во времени всех регулируемых величин объекта, на которые действует выбранное возмущение. В процессе проведения опыта, следует предотвратить возникновение других возмущений.

Величину возмущения выбирают на основании конкретных условий работы исследуемого объекта. Она должна быть достаточно большой для того чтобы мелкие посторонние возмущения, неизбежные во время работы объекта, не исказили характера изменения регулируемых величин. Однако слишком большие отклонения регулирующего органа также нежелательны, так как они могут привести к сильным нарушениям режима работы объекта. Кроме того в этом случае в характеристиках могут появиться нелинейныеe зависимости..

При снятии характеристик необходимо указать начальный установившийся режим, в окрестности которого производился опыт, a также величину возмущения при обработке записей желательно провести расчет приведя переходную функцию к единичному возмущению. Опыты следует повторять до тех , пока не будут получены достаточно сходные результаты. По полученным данным строятся усредненные графики. Особо тщательно нужно следить точной записью кривых разгона в их начальной части при малых отклонениях регулируемых величин от начального состояния. Объясняется это тем, что при работе системы отклонения регулируемых величин не могут быть большими. Для болёе полной оценки динамических свойств объекта кривые разгона следует снимать при различных уставившихся режимах (например, при минимальной, средней и максимальной нагрузках регулируемого объекта). Нужно также изменять направление действия возмущения (перемещать регулирующий орган в сторону его открытия и в сторону закрытия). При этом могут быть выявлены нелинёйности и несимметричности ОР, которые должны учитываться при расчете системы.

Определение кривых разгона объектов регулирования по импульсным характеристикам.

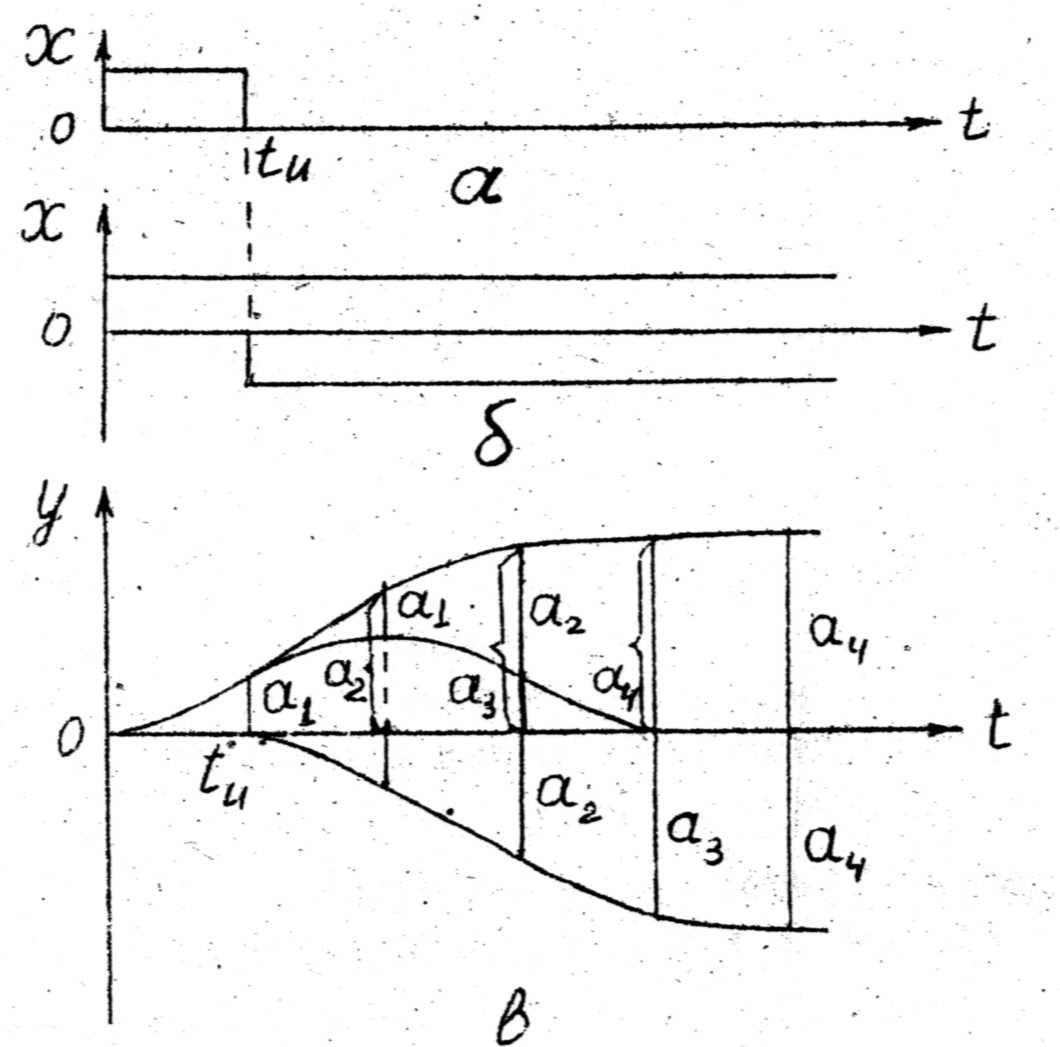

Часто в условиях эксплуатации бывает

невозможно снять кривую разгона при

продолжительном возмущении достаточно

большой величины. В этом случае снимают

так называемую импульсную характеристику,

а затем по ней находят кривую разгона.

Для определения импульсной характеристики

на вход объекта подается возмущение в

виде прямоугольного импульса достаточно

большой амплитуды и записывается

изменение регулируемого параметра

(рис.1). Реакция объекта на таксе возмущение

(кривая yи ) называется

импульсной характеристикой объекта.

Если исследуемый объект линейный, то

на основании принципа суперпозиции

импульсную характеристику можно

представить, как реакцию объекта на два

скачкообразных возмущения, направленных

в противоположные стороны и сдвинутых

на время

![]() .

Кривая

.

Кривая

![]() есть результат действия скачкообразного

возмущения 1, кривая возмущения

есть результат действия скачкообразного

возмущения 1, кривая возмущения

![]() - возмущение 2. Отсюда следует, что для

построения интересующей нас кривой

разгона

надо, начиная с момента времени

,

в который было снято возмущение, добавлять

к импульсной характеристике вычисленные

значения кривой разгона, сдвинутые на

отрезок времени

назад (рис1.в).

- возмущение 2. Отсюда следует, что для

построения интересующей нас кривой

разгона

надо, начиная с момента времени

,

в который было снято возмущение, добавлять

к импульсной характеристике вычисленные

значения кривой разгона, сдвинутые на

отрезок времени

назад (рис1.в).