- •Преимущества электрической энергии. Основные электротехнические понятия.

- •Закон Ома. Работа и мощность в электрической цепи. Закон Джоуля-Ленца.

- •Способы измерения электрических величин и расчет параметров элементов электрической цепи.

- •Соединение фаз потребителя по схеме «Звезда» и «Треугольник» (схемы и основные соотношения).

- •Трехфазные цепи. Основные определения.

- •Экономия и рациональное использование электрической энергии. Экономическое значение коэффициента использования мощности cosφ.

- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп.

- •Тепловые потери в лэп.

- •Мероприятия по снижению реактивной мощности индуктивных потребителей.

- •Мероприятия по компенсации реактивной мощности реактивных потребителей. Расчёт ёмкости батарей статических конденсаторов (бск).

- •Метод векторных диаграмм

- •Характеристики идеальных и реальных элементов цепи переменного тока. Условно-графические обозначения

- •Резонанс токов. Особенности цепи.

Закон Ома. Работа и мощность в электрической цепи. Закон Джоуля-Ленца.

Закон Ома

установлен опытным путём и описывает

взаимосвязь между напряжением и током

в электрической цепи: ток в электрической

цепи прямо пропорционален приложенному

напряжению:

![]() ,

где

,

где

![]() - коэффициент пропорциональности Если

- коэффициент пропорциональности Если

![]() ,

то цепь линейна, если

,

то цепь линейна, если

![]() (переменный), то цепь не линейная.

(переменный), то цепь не линейная.

![]() - проводимость.

- проводимость.

![]() - для постоянного

тока.

- для постоянного

тока.

![]()

![]() - для переменного тока.

- для переменного тока.

Мощность в цепи

переменного тока:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - количество электричества.

- количество электричества.

![]() ,

,

![]() .

В цепи переменного ток происходит

энергетический процесс преобразования

и обмена электроэнергии, скорость

которой характеризуется понятием полная

мощность.

.

В цепи переменного ток происходит

энергетический процесс преобразования

и обмена электроэнергии, скорость

которой характеризуется понятием полная

мощность.

![]() .

.

![]() - полная мощность. В случае преобразования

электроэнергии в другие виды энергии,

этот процесс характеризуется понятием

активная

мощность.

Активная мощность определяется законом

Джоуля-Ленца:

- полная мощность. В случае преобразования

электроэнергии в другие виды энергии,

этот процесс характеризуется понятием

активная

мощность.

Активная мощность определяется законом

Джоуля-Ленца:

![]()

![]()

![]() .

Процесс обратимого обмена электроэнергии

между переменными электромагнитными

полями в электрической цепи характеризуется

понятием реактивная

мощность.

.

Процесс обратимого обмена электроэнергии

между переменными электромагнитными

полями в электрической цепи характеризуется

понятием реактивная

мощность.

![]() .

Действующее значение переменного тока

эквивалентно такому постоянному току,

который оказывает такой же тепловой

эффект, что и при протекании переменного

тока.

.

Действующее значение переменного тока

эквивалентно такому постоянному току,

который оказывает такой же тепловой

эффект, что и при протекании переменного

тока.

![]() .

.

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Основные электроизмерительные приборы.

1)Амперметр (А)– служит для измерения силы тока I(A). Обладает очень малым электрическим сопротивлением (RA≈0) и включается в электрическую цепь последовательно.

2)Вольтметр (V)– служит для измерения напряжения U(B). Обладает очень большим электрическим сопротивлением (RV=∞, IV=0) и включается в электрическую цепь параллельно.

3)Ваттметр (W)– служит для измерения электрической мощности P(Вт). Включается по сложной схеме, так как имеет две обмотки: I*- I – амперметровая обмотка (токовая) служит для измерения тока и включается в цепь последовательно, U*- U – вольтметровая обмотка (напряжения). Служит для измерения напряжения и включается в цепь параллельно. I*, U* - генераторные зажимы ваттметра, включаются со стороны источника.

Расширение пределов измерения (шунты, добавочные резисторы).

Для расширения пределов измерения, приборы магнитоэлектрической системы, а также приборы других систем снабжают набором резисторов для делителей измеряемых величин. Резистор, включаемый последовательно с катушкой измерительного механизма, называется добавочным резистором. Резистор, который включается параллельно с катушкой измерительного механизма или с ветвью, содержащей катушку и добавочный резистор, называется шунтом.

Способы измерения электрических величин и расчет параметров элементов электрической цепи.

При проведении работ на стенде, выполнять измерения необходимо в следующем порядке:

1)Выбрать источник электрической энергии по назначению и роду измеряемого тока.

2)С учётом требуемой точности измерений (допустимой относительной погрешности δ%) выбрать измерительный предел с соответствующим пределом измерения AH (номинальное или нормирующее значение), а в случае многопредельного прибора, установить переключатель на выбранный предел измерения.

В общем случае для

обеспечения более высокой точности

измерений из имеющегося ассортимента

электроизмерительных приборов следует

выбрать прибор с минимальной относительной

погрешностью.

![]() (1),

где

(1),

где

![]() - класс точности,

- класс точности,

![]() -

заданное значение измеряемой величины.

Поэтому с целью снижения погрешности

в случае электроизмерительных приборов

с одинаковым классом точности, выбирают

прибор, предел измерения

-

заданное значение измеряемой величины.

Поэтому с целью снижения погрешности

в случае электроизмерительных приборов

с одинаковым классом точности, выбирают

прибор, предел измерения

![]() которого является большим ближайшим

значением к измеряемой величине

которого является большим ближайшим

значением к измеряемой величине

![]() (

(![]()

![]()

![]() )

так, чтобы показания измерительного

прибора были, возможно, ближе к пределу

измерения. В случае, если электроизмерительные

приборы имеют одинаковый предел

измерений, то выбирают прибор с более

высоким классом точности. В остальных

случаях следует руководствоваться

приведённой выше формулой (1).Для ваттметра

предел измерения вычисляется как

произведение выбранных измерений

ваттметра по току и по напряжению.

)

так, чтобы показания измерительного

прибора были, возможно, ближе к пределу

измерения. В случае, если электроизмерительные

приборы имеют одинаковый предел

измерений, то выбирают прибор с более

высоким классом точности. В остальных

случаях следует руководствоваться

приведённой выше формулой (1).Для ваттметра

предел измерения вычисляется как

произведение выбранных измерений

ваттметра по току и по напряжению.

![]() .

.

3)Определить цену

деления шкалы

![]() ,

где

,

где

![]() - число делений шкалы измерительного

прибора.

- число делений шкалы измерительного

прибора.

4)Установить прибор в требуемом положении, указанном на шкале измерительного прибора.

5)Установить стрелку измерительного прибора на нулевую отметку с помощью корректора.

6)Включить измерительный прибор в исследуемую электрическую цепь.

7)После проверки Электрической цепи преподавателем, включить стенд и установить заданный режим.

8)Произвести отсчёт

числа делений шкалы n,

указываемых стрелкой измерительного

прибора (то есть показаний измерительного

прибора в делениях шкалы n)

и вычислить результат в единицах

измеряемой величины:

![]() .

.

9)Снять напряжение, выключить стенд и результаты измерений показать преподавателю

Погрешность

электрических измерений и способы ее

минимизации при выборе измерительного

прибора.

Абсолютная погрешность

- это разность между измеренным значением

электрической величины (ЭВ) AИ

и её действительным значением![]()

![]() .

Действительное значение измерения

электрической величины (тока напряжения,

мощности) всегда неизвестно, поэтому

его можно определить только по прибору:

.

Действительное значение измерения

электрической величины (тока напряжения,

мощности) всегда неизвестно, поэтому

его можно определить только по прибору:

1.В случае единичного

измерения – по показаниям эталонного

прибора АЭ

(образцового или более очного, чем

измеряющий, например, класса 0,02-0,05-0,1),

включённого одновременно с рабочим

измерительным прибором, то есть принимаем,

что

![]() .

.

2.В случае нескольких

измерений – как среднее арифметическое

значение из результатов этих измерений.

![]() .

.

3.В случае единичного

измерения и при отсутствии эталонного

электроизмерительного прибора, возможную

наибольшую абсолютную погрешность

можно вычислить по классу точности

(Кл), указанному на шкале рабочего

измерительного прибора:

![]() Относительная

погрешность

δ – это выраженное в процентах отношение

абсолютной погрешности к действительному

значению измеряемой электрической

величины.

Относительная

погрешность

δ – это выраженное в процентах отношение

абсолютной погрешности к действительному

значению измеряемой электрической

величины.

![]() .Поскольку

при правильном выполнении условий

проведения измерений на электроизмерительном

приборе высокого класса точности,

разница между измеренным и действительным

значениями электрических величин

достаточно мала, то практически, в

большинстве случаев, принимают:

.Поскольку

при правильном выполнении условий

проведения измерений на электроизмерительном

приборе высокого класса точности,

разница между измеренным и действительным

значениями электрических величин

достаточно мала, то практически, в

большинстве случаев, принимают:

![]() .Поэтому

возможную наибольшую абсолютную

погрешность можно вычислить по классу

точности рабочего измерительного

прибора:

.Поэтому

возможную наибольшую абсолютную

погрешность можно вычислить по классу

точности рабочего измерительного

прибора:

![]() ,

а для определения относительной

погрешности используют формулу

,

а для определения относительной

погрешности используют формулу

![]() .3Приведённая

погрешность–

это отношение относительной погрешности

к номинальному значению (предельное

измерение) измерительного прибора,

выраженная в процентах:

.3Приведённая

погрешность–

это отношение относительной погрешности

к номинальному значению (предельное

измерение) измерительного прибора,

выраженная в процентах:![]()

Классы точности

электроизмерительных приборов

(Кл) – это

нормированное (стандартное) значение

возможной наибольшей приведённой

погрешности электроизмерительного

прибора..Классы точности электроизмерительного

прибора стандартизированы следующими

значениями: 0,02-0,05-0,1-0,2-0,5-1-1,5-2,5-4, так что

по известному классу можно легко

вычислить возможную наибольшую абсолютную

погрешность выполненного единичного

измерения.

![]() .

.

Переменный электрический ток. Способы представления синусоидальных величин.

Переменным

электрическим током

– называется электрический ток, величина

и направление которого изменяется по

синусоидальному закону.

![]() .

.

Способы представления синусоидальной величины:

1)Алгебраический

![]() .

.

2)Графический

(волновая диаграмма):

.

.

3)Векторный (с

помощью векторных диаграмм):

.

.

4)С помощью комплексных

чисел (символический метод):

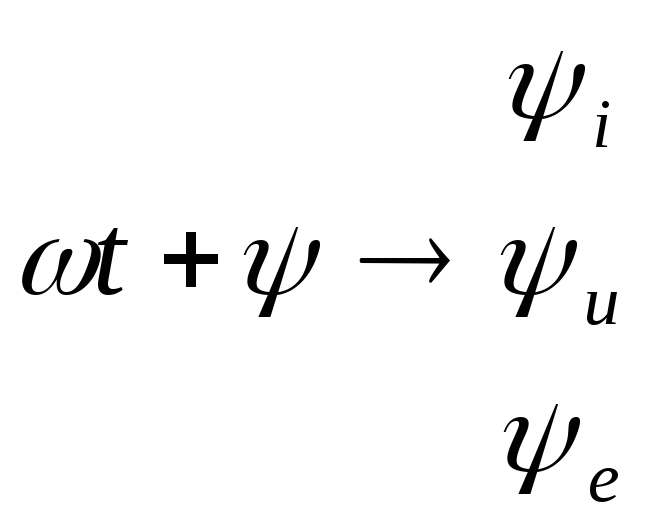

Основные характеристики переменного тока. Период, частота, начальная фаза, сдвиг фаз, действующее значение переменного тока.

Основные характеристики переменного тока:

![]() ,

где

,

где

![]() - мгновенное значение силы тока,

- мгновенное значение силы тока,

![]() - амплитудное значение силы тока,

- амплитудное значение силы тока,

![]() - фаза,

- фаза,

![]() - циклическая частота,

- циклическая частота,

![]() - начальная фаза.

- начальная фаза.

1) Амплитудное значение (Im, Um, Em) – наибольшее значение функции за период.

2)Период – длительность

полного цикла изменения синусоидальной

величины.

.

.

3) Циклическая

частота (![]() )

– число полных циклов изменения

синусоидальной величины в единицу

времени.

)

– число полных циклов изменения

синусоидальной величины в единицу

времени.

![]() .

.

4)Угловая частота

– скорость изменения аргумента функции

![]() .

.

5) Линейное значение

– значение функции в заданный момент

времени.

![]() .

.

![]() .

.

6) Начальная фаза

(![]() )

– значение аргумента функции в нулевой

момент времени.

)

– значение аргумента функции в нулевой

момент времени.

![]() .

.

.

.

Если начальная

фаза

![]() отсчитывается от начала функции к началу

координат по направлению оси абсцисс,

то начальная фаза положительна. Начальная

фаза зависит от выбора момента времени.

отсчитывается от начала функции к началу

координат по направлению оси абсцисс,

то начальная фаза положительна. Начальная

фаза зависит от выбора момента времени.

![]() .

.

7) Сдвиг фаз – разность начальных фаз напряжения и тока. Сдвиг фаз электрической цепи не зависит от выбора момента времени, а определяется характером электрической цепи. Если ток опережает напряжение, то характер цепи – емкостной. Если напряжение опережает ток, то характер цепи – индуктивный

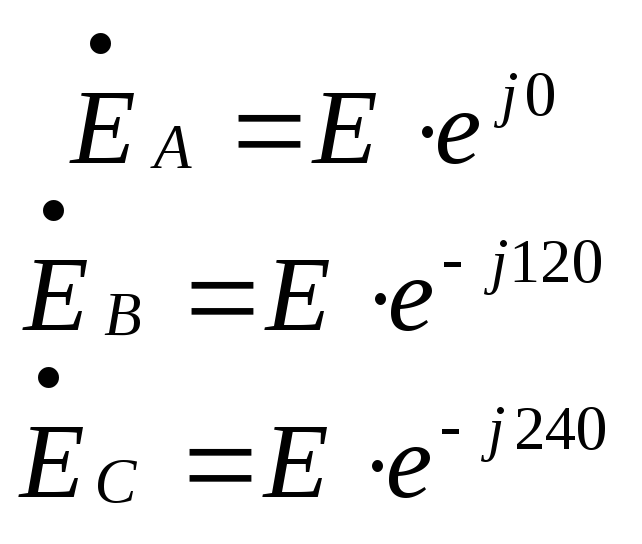

Преимущества трехфазных систем. Трех- и четырехпроводные системы.

В современных электрических снабжениях при передаче и распределении электроэнергии (ЭЭ) практически всегда используются 3-х фазные цепи, которые по сравнению с 1-но фазными имеют следующие преимущества:

1. Меньший расход (приблизительно на 30%) проводникового материала, что обуславливает более низкую стоимость ЛЭП.

2. Два различных

эксплуатационных напряжения в одной

сети:

![]() (

(![]() ).

).

3. Простое получение вращающегося магнитного поля на использовании которого основана работа основных промышленных потребителей электроэнергии (ЭЭ) – это асинхронные и синхронные двигатели.

Основные определения

3-х фазная цепь – это сложная электрическая цепь, содержащая как и любая сложная цепь 3 компонента:

1) 3-х фазный источник электроэнергии (синхронный генератор);

2) 3-х фазный потребитель электроэнергии;

3) соединительные провода или ЛЭП.

3-х фазный источник электроэнергии (ИЭЭ) служит для преобразования механической энергии в электрическую и получения 3-х фазной системой ЭДС.

3-х фазная система ЭДС – это совокупность 3-х синусоидальных ЭДС одинаковой частоты и амплитуды и сдвинутых друг относительно друга на 13 периода или на 120°.

- фазные ЭДС.

- фазные ЭДС.