- •4.1. Построение планов положения механизма

- •4.2. Определение скоростей и ускорений механизма методом планов

- •9. Виды кулачковых механизмов. Кулачковые механизмы

- •7.1. Классификация кулачковых механизмов

- •10. Фрикционные и зубчатые механизмы

- •8.1. Общие сведения о передачах вращения

- •8.2. Фрикционные передачи

- •8.3. Зубчатые передачи. Виды и классификация

- •8.4. Основная теорема зацепления (теорема Виллиса)

- •8.16.1. Кинематический анализ эпициклических механизмов

- •14. Виды трения

- •15. Трение скольжения в поступательных парах

- •9.3. Трение скольжения во вращательных парах

- •16. Трение качения

- •9.5. Особенности учёта сил трения при силовом расчёте рычажных механизмов

- •17. Коэффициент полезного действия (кпд) машины

- •18. . Уравновешивание масс в механизмах и машинах

- •10.1. Действие сил на фундамент. Условия уравновешивания

- •19. Уравновешивание с помощью противовесов на звеньях механизма

- •10.3. Уравновешивание вращающихся масс (роторов)

- •21. Задачи и методы сопротивления материалов

- •1.2. Реальный объект и расчетная схема

- •22. Внешние и внутренние силы. Метод сечений

- •Простейшие случаи сопротивления

- •1.4. Напряжения

- •35. Теории прочности

- •5.14. Пример расчета (задача № 13)

- •38. Метод сил

- •6.4. Пример расчета (задача № 14)

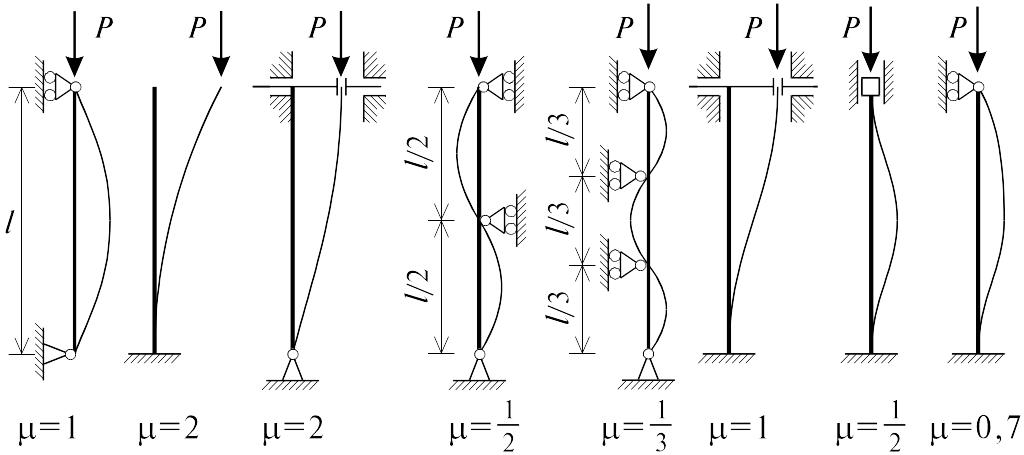

- •40. Понятие об устойчивости. Задача Эйлера

- •42. Границы применимости решения Эйлера. Формула Ясинского

- •43. Расчет сжатых стержней на устойчивость

- •49. Влияние концентраций напряжений, состояния поверхности и размеров детали на усталостную прочность

- •50. Запас усталостной прочности и его определение

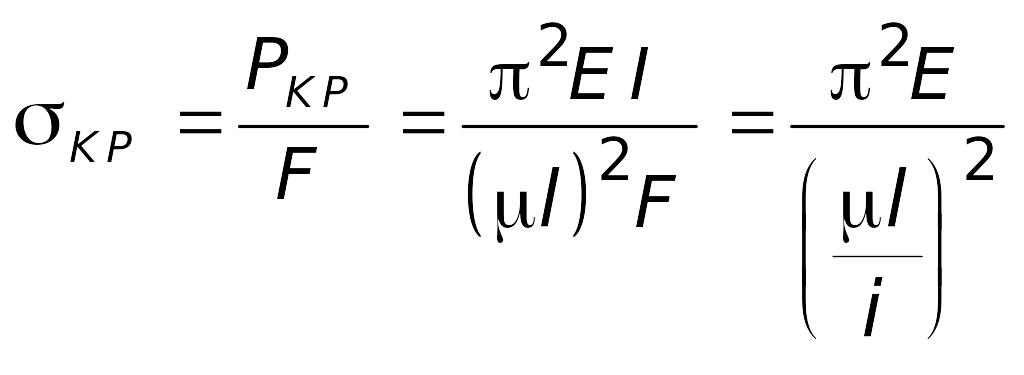

42. Границы применимости решения Эйлера. Формула Ясинского

Как показали опыты, решение Эйлера подтверждалось не во всех случаях. Причина состоит в том, что формула Эйлера была получена в предположении, что при любой нагрузке стержень работает в пределах упругих деформаций по закону Гука. Следовательно, его нельзя применять в тех ситуациях, когда напряжения превосходят предел пропорциональности. В связи с этим найдем границы применимости решения Эйлера:

,

(7.13)

,

(7.13)

где

![]() радиус

инерции сечения. Если стержень имеет

одинаковые опорные закрепления в

двух взаимно перпендикулярных плоскостях

инерции, то при определении значения

критической силы и критического

напряжения, необходимо брать наименьшее

значение момента инерции и, соответственно,

радиуса инерции поперечного сечения.

радиус

инерции сечения. Если стержень имеет

одинаковые опорные закрепления в

двух взаимно перпендикулярных плоскостях

инерции, то при определении значения

критической силы и критического

напряжения, необходимо брать наименьшее

значение момента инерции и, соответственно,

радиуса инерции поперечного сечения.

Введем понятие гибкости стержня:

![]() .

.

Тогда (7.13) принимает вид:

![]() .

(7.14)

.

(7.14)

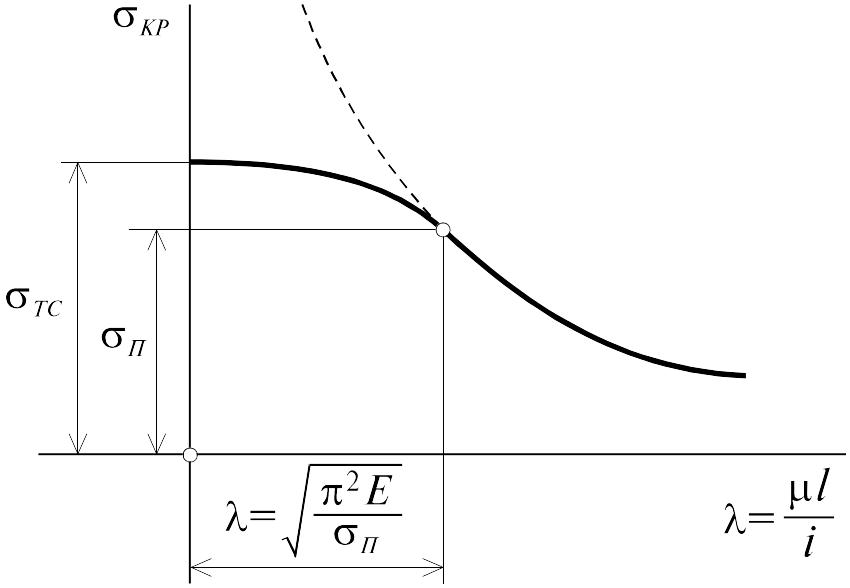

Из (7.14) следует, что напряжение КР возрастает по мере уменьшения гибкости стержня. Заметим, что стержень, имеющий неодинаковые опорные закрепления в главных плоскостях и, следовательно, неодинаковые приведенные длины, теряет устойчивость в той главной плоскости, в которой гибкость стержня имеет наибольшее значение.

Формула Эйлера неприемлема, если напряжения КР > П, где П предел пропорциональности. Приравнивая (7.14) к пределу пропорциональности, получим предельное значение гибкости:

![]() .

(7.15)

.

(7.15)

Если ПРЕД , то формулу Эйлера можно применять. В противном случае ею пользоваться нельзя. Для стали Ст.3 ПРЕД = 100.

В ситуациях, когда напряжения превышают предел пропорциональности, получение теоретического решения осложняется, т.к. зависимость между напряжениями и деформациями становится нелинейной. В связи с этим, в этих случаях пользуются эмпирическими зависимостями. В частности, Ф.С. Ясинский предложил следующую формулу для критических по устойчивости напряжений:

![]() ,

(7.16)

,

(7.16)

где a, b постоянные, зависящие от материала, так для стали Ст.3 a = 3,1105 кН/м2 , b = 11,4102 кН/м2.

При гибкостях стержня, находящихся в диапазоне 0< < 4050, стержень настолько “короток”, что его разрушение происходит по схеме сжатия, следовательно, критические напряжения можно приравнять в этом случае к пределу пропорциональности. Обобщая вышесказанное, зависимость критических напряжений КР от гибкости стержня можно представить, как это сделано на рис. 7.5.

Рис. 7.5

43. Расчет сжатых стержней на устойчивость

Как правило, основная проблема при расчете сжатых стержней состоит в том, чтобы сжимающие напряжения не превышали бы критических значений по устойчивости КР , т.е.

![]() .

(7.17)

.

(7.17)

При продольном изгибе центрально сжатый стержень теряет несущую способность, когда напряжения в его поперечных сечениях достигают критических значений. Поэтому необходимо ввести в расчет коэффициент запаса устойчивости n по отношению к критическим напряжениям, с помощью которого и определяется допускаемое напряжение при расчете на устойчивость:

![]() .

.

При расчете же стержней на растяжение применяют условие < R, где R расчетное сопротивление на растяжение.

Для унификации расчетов на растяжение и сжатие введем соотношение правых частей двух последних неравенств:

![]() ,

(7.18)

,

(7.18)

откуда

![]() .

И тогда (7.17) можно записать так: < R.

.

И тогда (7.17) можно записать так: < R.

Величина носит название коэффициента уменьшения расчетного сопротивления при расчете на сжатие и является функцией от гибкости стержня (табл. 5).

Таким образом, окончательно формула для расчета стержней на устойчивость принимает следующий вид:

![]() .

(7.19)

.

(7.19)

Несмотря на простоту выражения (7.19) расчет сжатых стержней производится, как правило, в несколько этапов. Это связано с тем, что величина зависит от формы и размеров сечения, поэтому не может быть назначена заранее. В связи с этим, подбор сечения осуществляют итеративно, постепенно приближаясь к тому, чтобы разница между напряжением сжатия и расчетным сопротивлением на растяжение R не превышала бы 3.5

Таблица 5

|

Cт 24 |

Ст 5 |

Чугун |

Дерево |

|

Ст 2-4 |

Ст 5 |

Чугун |

Дерево |

0 |

1.00 |

1.00 |

1.00 |

1.00 |

110 |

0.52 |

0.43 |

|

0.25 |

10 |

0.99 |

0.98 |

0.97 |

0.99 |

120 |

0.45 |

0.36 |

|

0.22 |

20 |

0.96 |

0.95 |

0.91 |

0.97 |

130 |

0.40 |

0.33 |

|

0.18 |

30 |

0.94 |

0.92 |

0.81 |

0.93 |

140 |

0.36 |

0.29 |

|

0.16 |

40 |

0.92 |

0.89 |

0.69 |

0.87 |

150 |

0.32 |

0.26 |

|

0.14 |

50 |

0.89 |

0.86 |

0.57 |

0.80 |

160 |

0.29 |

0.24 |

|

0.12 |

60 |

0.86 |

0.82 |

0.44 |

0.71 |

170 |

0.26 |

0.21 |

|

0.11 |

70 |

0.81 |

0.76 |

0.34 |

0.60 |

180 |

0.23 |

0.19 |

|

0.10 |

80 |

0.75 |

0.70 |

0.26 |

0.48 |

190 |

0.21 |

0.17 |

|

0.09 |

90 |

0.69 |

0.62 |

0.20 |

0.38 |

200 |

0.19 |

0.16 |

|

0.08 |

100 |

0.60 |

0.51 |

0.16 |

0.31 |

|

|

|

|

|

46.

47-48. Основные характеристики цикла и предел усталости

Многие детали машин и механизмов, а также конструкции сооружений в процессе эксплуатации подвергаются циклически изменяющимся во времени воздействиям. Если уровень напряжений, вызванный этими воздействиями, превышает определенный предел, то в материале формируются необратимые процессы накопления повреждений, которые в конечном итоге приводят к разрушению системы.

Процесс постепенного накопления повреждений в материале под действием переменных напряжений, приводящих к разрушению, называется усталостью. Свойство материала противостоять усталости называется выносливостью.

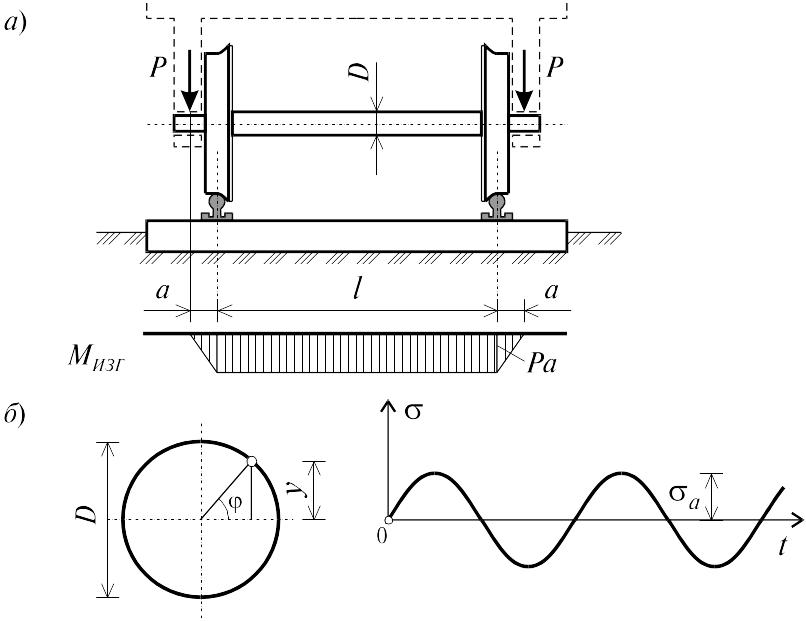

Для раскрытия физической природы процесса усталостного разрушения в качестве примера рассмотрим ось вагона, вращающуюся вместе с колесами (рис. 9.1, а), испытывающую циклически изменяющиеся напряжения, хотя внешние силы и являются постоянными величинами. Происходит это в результате того, что части вращающейся оси оказываются попеременно то в растянутой, то в сжатой зонах.

В точке А (рис. 9.1, б) поперечного сечения оси вагона имеем:

![]()

где y = (D/2)sin , t, а круговая частота вращения колеса. Тогда:

![]() .

.

Таким образом, нормальное напряжение в сечениях оси меняется по синусоиде с амплитудой:

![]() .

.

Опыт показывает, что при переменных напряжениях после некоторого числа циклов может наступить разрушение детали (усталостное разрушение ), в то время, как при том же неизменном во времени напряжении разрушения не происходит.

Число циклов до момента разрушения зависит от величины а, и меняется в широких пределах. При больших напряжениях для разрушения бывает достаточно 510 циклов, а при меньших напряжениях разрушение может наступить при гораздо большем числе циклов или вообще не наступить.

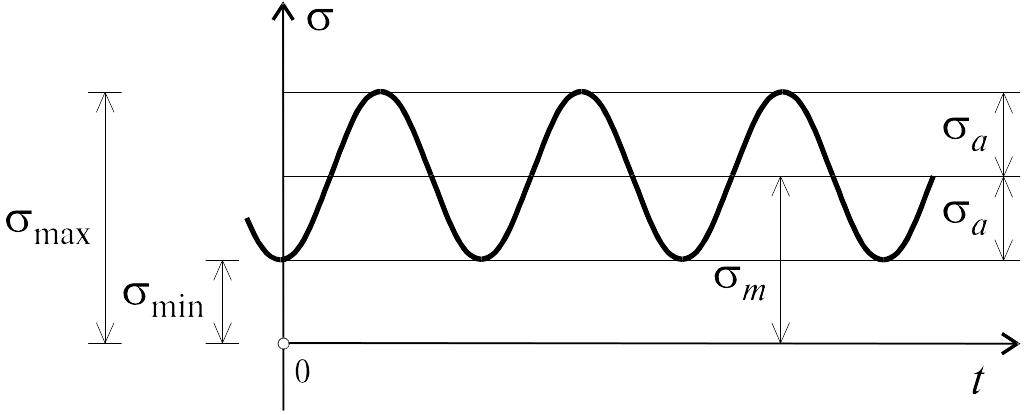

Пусть напряжения изменяются по закону, представленному на рис. 9.2. Величина

![]() (9.1)

(9.1)

называется коэффициентом асимметрии цикла. В тех случаях, когда max = min, R = 1 и цикл называется симметричным. Если min = 0 или max = 0, то R = 0 и цикл называется нулевым или пульсационным. При простом растяжении или сжатии (когда max = min) R = +1. Циклы, имеющие одинаковый коэффициент асимметрии называются подобными.

Введем две следующие величины:

![]() ,

,

где m средние напряжения цикла, а амплитуда цикла.

Тогда, в общем случае, цикл может быть представлен как сумма m и напряжения, меняющегося по симметричному циклу с амплитудой а , т.е. = m + а sin t .

Следует отметить, что не при всех периодически изменяющихся напряжениях происходит разрушение материала. Для этого напряжения должны превзойти некий предел предел усталости или выносливости. Предел усталости наибольшее значение максимального напряжения подобных циклов max (или min, если max < min), которое не вызывает усталостного разрушения материала при неограниченном количестве циклов нагружения.

Из определения следует, что предел усталости зависит от коэффициента асимметрии цикла и обозначается R , где R коэффициент асимметрии цикла. Экспериментально доказано, что наименьшее значение предел усталости принимает при симметричном цикле.

Для цветных металлов и для закаленных до высокой твердости сталей, так как они разрушаются при любом значении напряжений, вводится понятие условного предела усталости. За условный предел усталости принимается напряжение, при котором образец способен выдержать 108 циклов.

Обычно, для сталей, предел усталости при изгибе составляет 1 (0,4 0,5) ВР . Для высокопрочных сталей 1 (400 + + 0,167 ВР) МПа. Для цветных металлов 1 (0,25 0,5) ВР . При кручении для обычных сталей имеем 1 0,56 1 . Для хрупких металлов 1 0,8 1 .

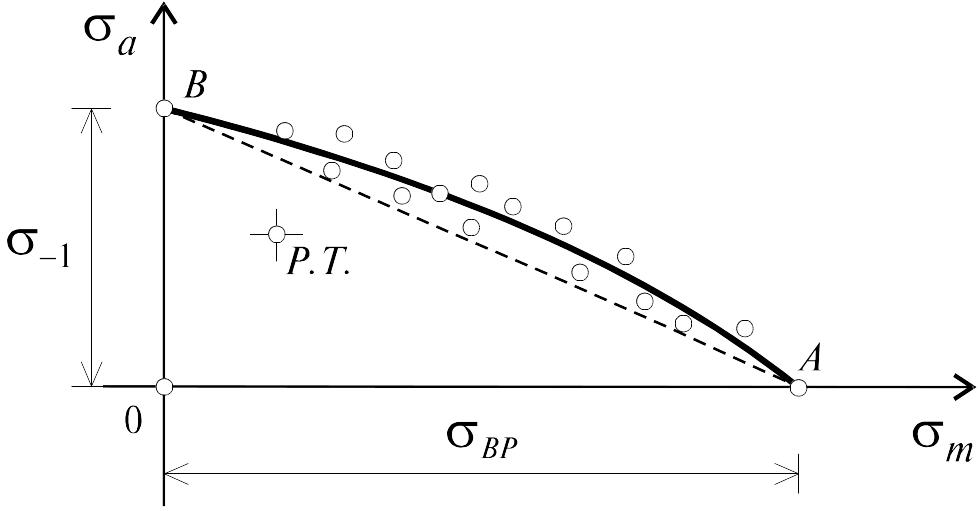

Естественно, что определить экспериментальным путем предел усталости для каждого из возможных значений коэффициента асимметрии цикла R невозможно. На практике поступают следующим образом: для нескольких характерных значений R находят предел усталости R и строят диаграмму усталостной прочности материала (рис. 9.3), где по оси абсцисс откладываются значения среднего напряжения m , а по оси ординат амплитудного напряжения а , предельных циклов.

Рис. 9.3