- •Двухтактный цикл

- •13) Общая характеристика работ при то, тр.

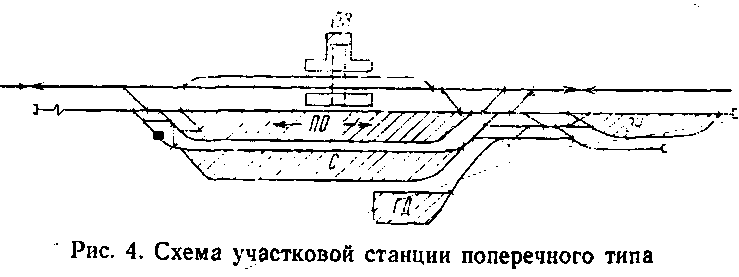

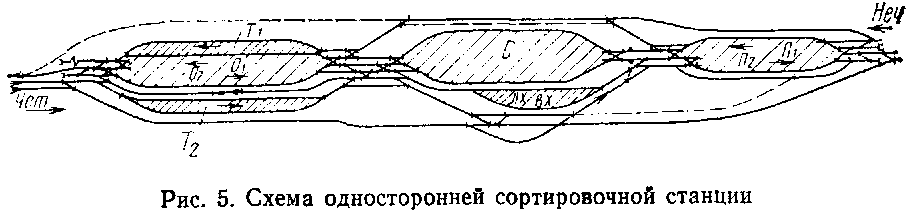

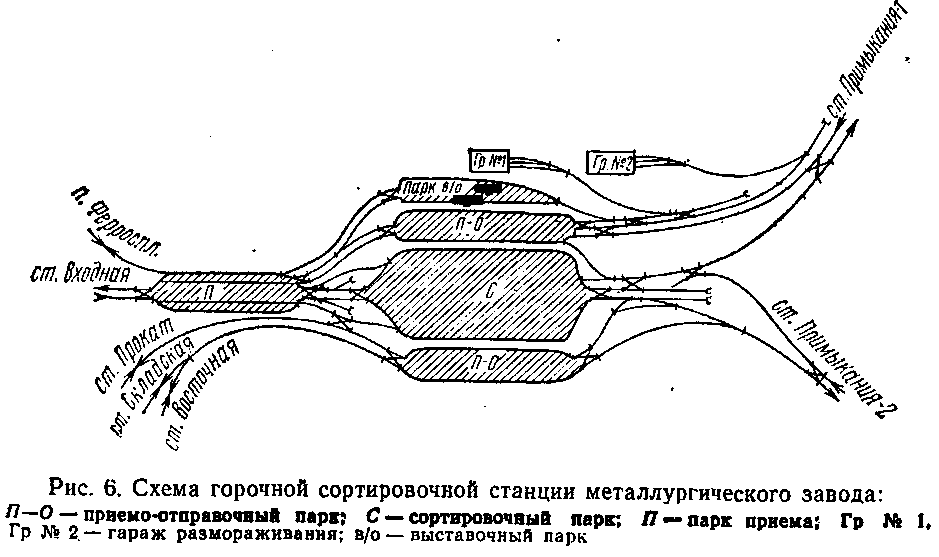

- •17) Парком называется группа путей одинакового назначения, объединенное поездными горловинами. Различают парки приема, отправления, сортировочные, отстои, стоянки пс и др.

- •20) Сортировочные устройства

- •28) Основные элементы зп:

- •30) Подвижной состав и специфика применения автомобильного транспорта на карьерах

- •С обратным холостым пробегом

- •С обратным частично гружёным пробегом

- •С обратным гружёным пробегом

- •Транспортное законодательство – совокупность нормотивно-правовых актов по специфическим вопросам транспортной деятельности.

- •Методы отбора персонала

- •Обучение персонала

1) Модель - это аналог, макет или иной вид отражения наиболее важных черт, свойств или результатов какого либо процесса, системы или явления.

Математическая модель транспортного процесса - компактная формализованная запись всей совокупности условий и параметров этого процесса в виде символов, уравнений, функций и других математических выражений.

Оптимизационная модель представляет собой совокупность целевой функции и системы ограничений, накладываемых на переменные целевой функции.

!!!Для определения оптимального сочетания количества расходуемых ресурсов необходимо использовать критерий оптимальности, величина которого зависит от количества расходуемых ресурсов каждого вида. Математическое описание этой зависимости в виде функции называется целевой функцией модели. Оптимизационная модель представляет собой совокупность целевой функции и системы ограничений, накладываемых на переменные целевой функции. Решением оптимизационной модели является множество значений, определяющих величины расхода каждого ресурса, при которых достигается оптимальное (минимальное или максимальное) значение целевой функции, при условии непревышения заданных величин запасов по каждому виду ресурсов.!!!

(Математическое моделирование - процесс построения, исследования и интерпретации результатов математической модели.)

Достоинствами математических моделей являются низкая стоимость их создания, возможность быстрой экспериментальной проверки разнообразных гипотез о составе и функциях моделируемого объекта или процесса.

Транспортный процесс является управляемым, то есть его эффективность зависит от того, какие, в каком количестве и в какой пропорции используются ресурсы при осуществлении этого процесса. Качественные и количественные показатели используемых в транспортном процессе ресурсов являются параметрами процесса.

Параметры транспортного процесса взаимосвязаны между собой, то есть увеличение расхода одного из ресурсов приводит к уменьшению или увеличению расхода других видов ресурсов. В математической модели процесса эти взаимосвязи описываются в форме системы уравнений или неравенств. Левая часть каждого уравнения представляет собой функцию, описывающую зависимость величины расхода какого-то одного ресурса от изменения других параметров процесса. Правая часть уравнения - величина постоянная, определяющая запас данного ресурса.

Дескриптивная модель транспортного процесса - (англ. description - описание) - представляет собой систему уравнений, описывающих взаимосвязи между величинами расхода различных ресурсов, расходуемых при осуществлении этого процесса. Решением дескриптивной модели является множество значений, определяющих величины расхода каждого ресурса, причем эти значения не превышают заданной величины запаса по каждому виду ресурса. Дескриптивная модель не позволяет определить наивыгоднейший план использования ресурсов, при котором достигается наилучшее значение критерия оптимальности транспортного процесса. Для решения этой задачи применяются оптимизационные модели.

!!!Для определения оптимального сочетания количества расходуемых ресурсов необходимо использовать критерий оптимальности, величина которого зависит от количества расходуемых ресурсов каждого вида. Математическое описание этой зависимости в виде функции называется целевой функцией модели. Оптимизационная модель представляет собой совокупность целевой функции и системы ограничений, накладываемых на переменные целевой функции. Решением оптимизационной модели является множество значений, определяющих величины расхода каждого ресурса, при которых достигается оптимальное (минимальное или максимальное) значение целевой функции, при условии непревышения заданных величин запасов по каждому виду ресурсов.

Поскольку реальные транспортные процессы могут описываться с различной степенью детализации, учитывать расход различного вида ресурсов и различные виды взаимосвязей между величинами расхода, то для их оптимизации и управления используются различные виды математических моделей.)

Симплексный метод решения задач линейного программирования

Симплексный метод является универсальным и наиболее распространенным методом решения задач линейного программирования.

Симплекс - это фигура (область), стороны которой описаны уравнениями или неравенствами системы ограничений задачи линейного программирования. Поскольку оптимальное решение находится в угловой точке многогранника решений или симплекса, то идея симплексного метода заключается в последовательном переборе угловых точек для нахождения такой единственной точки, в которой целевая функция достигает экстремального значения.

Каждая угловая точка симплекса представляет собой одно из возможных решений системы уравнений задачи линейного программирования. Переменные, определяющие координаты этой угловой точки симплекса, составляют базис.

При большой размерности реальных задач линейного программирования, количество угловых точек, а соответственно и количество итераций (переборов) по проверке их на оптимальность методом последовательного перебора возможных вариантов, может быть настолько большим, что делает невозможным решение этих задач за приемлемое время даже с использованием современных вычислительных средств. Для сокращения общего количества итераций симплексным методом предусматривается первоочередное включение в состав базисных переменных тех, которые в большей степени способствуют приближению целевой функции к экстремуму.

Такие переменные определяются, главным образом, по значению коэффициентов при них в целевой функции. Например, если решается задача на максимум, то в состав базисных переменных в первую очередь включаются переменные с максимальными коэффициентами. При вводе одной переменной в базис, из него выводится другая переменная, которая соответствует наименьшему отношению свободных членов уравнений к соответствующим положительным коэффициентам при вводимой в базис переменной.

Процесс замены одних переменных в базисе на другие (что эквивалентно перебору угловых точек симплекса) называют симплексными и гауссовыми преобразованиями.

Последовательность симплексных преобразований системы уравнений удобно оформлять в виде симплексных таблиц. Переход от одной таблицы к другой соответствует одной итерации, то есть переходу от одного базиса к другому, при этом значение целевой функции уменьшается. Симплексные таблицы составляют следующим образом.

Вверху таблицы помещают все переменные и коэффициенты, с которыми соответствующие переменные входят в целевую функцию.

Первый столбец состоит из коэффициентов целевой функции при переменных, вошедших в базис.

Затем следует столбец базисных переменных и свободных членов уравнений.

Элементы остальных столбцов таблицы представляют собой коэффициенты при переменных, с которыми они входят в систему уравнений. Таким образом, каждой строке таблицы соответствует уравнение системы, решенное относительно базисной переменной.

Нижняя строка таблицы называется индексной. Каждый ее элемент (оценка) определяет степень влияния каждой переменной задачи на изменение значения целевой функции.

Столбец с наименьшей положительной оценкой (для задач на минимум) или наибольшей отрицательной оценкой (для задач на максимум) называется разрешающим столбцом, а переменная столбца должна вводиться в базис.

Чтобы установить переменную, которая должна быть выведена из базиса, определяют отношения свободных членов к положительным элементам разрешающего столбца. Строка с наименьшим отклонением называется разрешающей строкой, а переменная этой строки выводится из базиса. Если окажется несколько равных наименьших отношений свободных членов к коэффициентам разрешающего столбца, то следует брать отношение с наибольшим знаменателем.

Элемент симплексной таблицы, находящийся на пересечении разрешающего столбца и разрешающей строки, называется разрешающим элементом.

Затем осуществляется симплексное преобразование таблицы, в результате которого переменная столбца вводится в базис. Это означает, что эта переменная должна быть исключена из всех остальных строк таблицы (из остальных уравнений системы), а в разрешающей строке должна присутствовать с коэффициентом +1. Для этого сначала каждый элемент разрешающей строки делится на разрешающий элемент, а затем разрешающая строка вычитается из остальных строк, включая индексную. Для этого каждый новый элемент разрешающей строки умножается на элемент разрешающего столбца и вычитается из каждого элемента соответствующей строки. Такое действие производится для всех элементов всех строк симплексной таблицы, включая индексную строку.

В результате расчетов в разрешающем столбце все элементы будут иметь нулевое значение, за исключением разрешающего элемента, который равен 1, что означает, что новая базисная переменная будет входить только в одно уравнение с коэффициентом +1. Симплексные преобразования выполняются до тех пор, пока в индексной строке не останется положительных элементов (для задачи на минимум) или отрицательных элементов (для задачи на максимум).

Алгоритм симплексного метода состоит из следующих итераций (при решении задачи на минимум):

систему ограничений задачи линейного программирования необходимо решить относительно какого-либо базиса. Выразить линейную форму (целевую функцию) через свободные переменные;

составить симплексную таблицу. Если в индексной строке все элементы отрицательны, то базисное решение оптимально. Задача решена;

если в индексной строке симплексной таблицы есть положительные элементы, то столбец, соответствующий максимальному из них, принимается за разрешающий. Рассчитываются отношения элементов столбца свободных членов к положительным элементам разрешающего столбца. Строка, соответствующая минимальному из этих отношений, является разрешающей. Элемент таблицы, находящийся на пересечении разрешающего столбца и разрешающей строки, называется разрешающим;

переходить к новому базису следует, исключая из старого базиса переменную, соответствующую разрешающей строке, вводя вместо нее переменную, которая соответствует разрешающему столбцу. Составляется новая симплексная таблица, соответствующая новому базису. Действия, начиная со второго, повторяются.

2) В процессе решения транспортной задачи требуется максимальные объемы перевозок перераспределить между наиболее дешевыми транспортными связями так, чтобы полностью вывезти продукцию от всех поставщиков и удовлетворить спрос всех потребителей.

Необходимым условием решения ТЗЛП является закрытость или замкнутость моделируемой транспортной системы. В замкнутой задаче объемы спроса равны объемам потребления. Если это условие нарушается, то транспортная задача называется «открытой» и приводится к задаче закрытого типа путем введения в транспортную систему дополнительного (фиктивного) поставщика или потребителя. Этому фиктивному поставщику или потребителю приписываются соответственно недостающий объем предложения или спроса, в результате чего система становится закрытой. Кроме того, естественным ограничением в ТЗЛП является условие неотрицательности объемов перевозок.

Идея метода потенциалов, применяемого для решения транспортной задачи линейного программирования

Идея метода потенциалов заключается в том, что отличия затрат на перевозку по разным транспортным связям можно представить как разность потенциалов, причем эта разность потенциалов будет тем больше, чем сильнее различаются величины затрат. Наличие разности потенциалов, как известно, приводит к возникновению потока в системах различной природы. В данном случае разность потенциалов поставщиков и потребителей в транспортной системе приводит к возникновению потоков, которые можно представить как потоки перераспределения объемов перевозок между транспортными связями, соединяющих этих поставщиков и потребителей. То есть объемы перевозок переносятся с транспортных связей, не обладающих разностью потенциалов, на транспортные связи с максимальной разностью потенциалов.

Для определения величины разности потенциалов каждому поставщику и потребителю приписывается потенциал. Совокупность потенциалов образует систему потенциалов. Потенциал потребителя определяется как сумма потенциала поставщика и оценки транс-

портной связи между ними, если по этой связи осуществляется перевозка. Тогда потенциал поставщика равен разности между потенциалом потребителя и оценки транспортной связи между ними, если по этой связи осуществляется перевозка. Такое правило расчета потенциалов обусловлено тем, что если по транспортной связи осуществляется перевозка, то разность потенциалов поставщика и потребителя, с учетом оценки транспортной связи, равна нулю. Определив подобным образом потенциалы всех поставщиков и потребителей, можно рассчитать разность потенциалов для транспортных связей, не загруженных перевозками. Если ни у одной транспортной связи в системе нет положительной разности потенциалов, то это означает, что получен оптимальный план перевозок. В противном случае объемы перевозок по определенному правилу переносятся на транспортные связи с максимальной величиной разности потенциалов, что означает изменение плана перевозок. Изменение плана перевозок требует корректировки системы потенциалов, что, в свою очередь, приводит к изменению набора транспортных связей, характеризующихся разностью потенциалов. Процесс перераспределения перевозок, основанный на идее погашения разности потенциалов поставщиков и потребителей этими перевозками, продолжается до тех пор, пока не будет получен оптимальный план перевозок, то есть когда в системе не останется транспортных связей, имеющих положительную разность потенциалов.

Алгоритм решения транспортной задачи линейного программирования методом потенциалов

Алгоритм метода потенциалов, применяемого при решении транспортной задачи линейного программирования (ТЗЛП), состоит из следующих действий:

построение матрицы (таблицы) транспортной задачи. Каждая клетка матрицы обозначает транспортную связь между поставщиком и потребителем.

Строки матрицы соответствуют поставщикам, а столбцы - потребителям. В верхнем углу каждой клетки записывается стоишость перевозки (оценка транспортной связи). Справа от кааждой строки матрицы записывается объем производства, а внизу каждого столбца - объем потребления груза. Объемы перевозок будут записываться в клетки матрицы;

2) построение начального (базисного) плана перевозок. Для построения базисного плана в ТЗЛП существует несколько методов, наиболее распространенными из которых являются метод «северо-западного угла» и метод наименьшей стоимости. По методу «северо-западного угла» распределение объемов перевозок начинается с верхней левой клетки матрицы. В нее помещается минимальное из двух значений: объем производства первого поставщика; объем спроса первого потребителя. Если объем предложения первого поставщика превышает спрос первого потребителя, то излишки продукции отправляются второму потребителю. И наоборот, если объем спроса первого потребителя превосходит возможности первого поставщика, то недостающий объем поставляется от второго поставщика. Объемы производства остальных поставщиков распределяются аналогичным образом. Метод наименьшей стоимости отличается от метода «северо-западного угла» тем, что перевозки в нем в первую очередь распределяются по клеткам с наименьшей оценкой. Количество заполненных перевозками клеток должно быть на единицу меньше суммы количества поставщиков и потребителей. В противном случае возникает случай вырождения, затрудняющий решение ТЗЛП, поэтому необходимо так перераспределить перевозки в базисном плане, чтобы их количество удовлетворяло указанному условию;

3)

построение системы потенциалов по

методике, описанной в предыдущем пункте;

(

).

).

4) расчет разности потенциалов (положительных сдвижек) для клеток, не загруженных перевозками (свободных клеток). Величина положительной сдвижки равна разности между потенциалом строки, потенциалом столбца и оценки свободной клетки, находящейся на их пересечении. Если положительные сдвижки (значение которых больше 0) отсутствуют, то оптимальный план перевозок найден;

перераспределение перевозок. Для определения клеток, из которых удаляются перевозки, и клеток, на которые переносятся перевозки, в матрице строится замкнутый прямоугольный контур. Первой вершиной контура должна быть незанятая клетка с максимальной положительной сдвижкой. Остальные вершины контура должны находиться в занятых клетках. Вершины контура нумеруются (1, 2, 3, ...), начиная с вершины, находящейся в незанятой клетке, либо поочередно помечаются знаками + и -, начиная со знака + в незанятой клетке. Нумерация или пометка может производиться в любом направлении движения по контуру. Определяется минимальный объем перевозок в четных клетках либо в клетках, помеченных знаком Этот объем перевозок переносится из четных клеток (со знаком -) в нечетные клетки (со знаком +);

5) проверить правильность вычислений. Для этого достаточно сравнить суммарные затраты на перевозку груза по новому плану с затратами базисного (или предыдущего) плана перевозок. Уменьшение затрат является признаком правильности вычислений. Итерации повторяются с пункта 3 до тех пор, пока имеется хотя бы одна положительная сдвижка.

3) Транспортная сеть - это формализованное представление реальных транспортных коммуникаций в виде системы элементов двух типов: вершин (железнодорожных станций, городов, пунктов отправления, назначения) и дуг (железных или автомобильных дорог), соединяющих вершины. Вершины обозначаются номерами или индексами i,j. Дуга обозначается номерами вершин, которые она соединяет, например (i,j) или просто ij. Каждая дуга имеет оценку ру, которая определяет длину дуги (расстояние между вершинами) или затраты на движение по дуге. Когда затраты при движении по дуге в одном направлении отличаются от затрат при движении в другом направлении, то оценка дуги записывается в виде дроби. Числитель дроби является оценкой дуги, начинаю- щейся в вершине с меньшим номером, а знаменатель – оценка дуги противоположного направления. Если движение по дуге в каком-либо направлении запрещено, то соответствующая оценка равна М- максимально большому положительному числу.

Маршрут - это последовательность прохождения вершин транспортной сети при движении от начальной вершины (пункта отправления) до конечной вершины (пункта назначения). Обозначается маршрут путем перечисления номеров вершин, то есть St . [/,,г2,...ги].

Длина

(оценка) маршрута

- это сумма длин (оценок) дуг, соединяющих

вершины маршрута.

Оптимальный (кратчайший, дешевый) маршрут

- это такой маршрут от заданной начальной

до конечной вершины маршрута, что не

существует другого маршрута с меньшей

длиной между этими вершинами.

Предшествующая вершина

- вершина, которая в маршруте

предшествует заданной вершине.

Обозначается ка ,-,

где

,-,

где -

номер вершины, предшествующей вершине

i

в

маршруте. Для начальной вершины маршрута

а

=

0. Потенциал вершины

- это сумма оценок дуг, входящих в маршрут

движения от начальной вершины до данной.

Обозначается как pi.

Потенциал конечной вершины маршрута

равен длине (оценке) всего маршрута.

-

номер вершины, предшествующей вершине

i

в

маршруте. Для начальной вершины маршрута

а

=

0. Потенциал вершины

- это сумма оценок дуг, входящих в маршрут

движения от начальной вершины до данной.

Обозначается как pi.

Потенциал конечной вершины маршрута

равен длине (оценке) всего маршрута.

Алгоритм построения

и использования таблицы оптимальных путей транспортной сети

Таблица оптимальных путей (ТОП) на транспортной сети - это табличное представление всех оптимальных путей от одной или нескольких заданных вершин до всех остальных вершин транспортной сети. Достоинством ТОП является компактность записи оптимальных путей, которая, в отличие от матричной формы, позволяет описать все оптимальные пути, а не только путь между двумя заданными вершинами транспортной сети.

Таблица оптимальных путей состоит из трех столбцов. Первый столбец содержит номера вершин транспортной сети i, второй столбец - номера предшествующих вершин ,-, третий - потенциалы вершин pi. Кратчайший маршрут до i-й вершины определяется по номерам предшествующих вершин. Для г'-й вершины по таблице находится предшествующая, для нее - своя предшествующая вершина и т.д., до тех пор, пока не будет определена начальная вершина маршрута, для которой не задана предшествующая вершина. Потенциал каждой вершины равен расстоянию от начальной вершины до данной вершины при движении по оптимальному маршруту.

Алгоритм построения ТОП состоит из следующих действий:

заполнить первый и второй столбцы ТОП номерами вершин транспортной сети в порядке их возрастания. Во втором столбце одну или несколько начальных вершин пометить, например, знаком минус перед номерами вершины. Третий столбец заполнить исходными потенциалами вершин. Исходные потенциалы начальных вершин равны нулю, а всех остальных вершин - числу М или максимально большому числу;

для всех дуг, исходящих из помеченной вершины, проверяется условие оптимальности дуги p. — pt > piJt то есть разность потенциалов конечной и начальной вершин дуги должна быть больше оценки дуги между этими вершинами. Выполнение этого условия говорит о выгодности движения по данной дуге. Тогда в качестве предшествующей вершины для конечной вершины дуги (второй столбец ТОП) указывается номер вершины i (с пометкой). Потенциал конечной вершины определяется как сумма потенциала начальной вершины дуги и оценки этой дуги, то есть pj — р. + ptj;

если условие оптимальности дуги не выполняется, то проверяется следующая дуга, исходящая из помеченной вершины;

если условие оптимальности проверено для всех дуг, исходящих из помеченной вершины, то метка с этой вершины снимается, и рассматриваются дуги, исходящие из любой следующей помеченной вершины. Затем все действия, начиная со второго, повторяются. Построения оптимальных маршрутов повторяются до тех пор, пока в ТОП имеется хотя бы одна помеченная вершина.

В процессе построения ТОП возможна многократная корректировка потенциалов вершин и номеров предшествующих вершин, поэтому принято строить несколько таблиц с переносом в новую таблицу результатов предыдущих построений.

Транспортная задача линейного программирования в сетевой постановке

В ТЗЛП в сетевой постановке учитываются реальные транспортные связи между поставщиками и потребителями, поэтому в результате ее решения получается не просто оптимальный план перевозок, но и план распределения транспортных потоков по дугам транспортной сети. Очевидно, что максимальные по мощности транспортные потоки должны проходить по дугам, имеющим минимальную оценку, то есть по наиболее коротким и дешевым транспортным коммуникациям. Поэтому при решении ТЗЛП в сетевой постановке на каждом этапе распределения транспортных потоков строится таблица оптимальных путей. Кроме того, при решении ТЗЛП в сетевой постановке легко учесть ограничения на пропускную способность дуг транспортной сети.

При решении ТЗЛП в сетевой постановке вершины транспортной сети подразделяются на три категории: вершины-поставщики (в окружности, изображающие вершины транспортной сети, записываются значения объемов производства со знаком «плюс»); вершины-потребители (для них объемы спроса указываются со знаком «минус»); транзитные вершины - продукция в них не производится и не потребляется (для них указывается нулевой объем).

Объемы спроса и производства являются источником транспортных потоков и в процессе построения плана перевозок постепенно превращаются в потоки. Транспортный поток по дуге - это объем груза, перевозимого из начальной в конечную вершину дуги транспортной сети. Сумма модуля объемов производства или потребления в вершине транспортной сети и мощностей входящих и выходящих из вершины транспортных потоков называется невязкой вершины транспортной сети. Сумма невязок всех вершин транспортной сети называется невязкой плана перевозок. Когда на сети нет ни одного потока, невязка плана перевозок будет максимальной. В процессе построения оптимального плана перевозок величина невязки будет уменьшаться, поскольку объемы производства и спроса в вершинах сети будут компенсироваться входящими и исходящими транспортными потоками. Для оптимального плана перевозок величина невязки плана равна нулю.

Алгоритм решения транспортной задачи в сетевой постановке методом сокращения невязки

Алгоритм решения ТЗЛП в сетевой постановке методом сокращения невязки состоит из следующих действий:

1) построить таблицу оптимальных путей для заданной транспортной сети. В качестве начальных вершин принимаются все вершины-поставщики;

2) по найденным маршрутам транспортной сети распределить транспортные потоки так, чтобы полностью удовлетворить спрос всех вершин-потребителей. После этого объемы спроса в вершинах-потребителях должны быть равны нулю, а объем производства в вершине-поставщике может остаться положительным, стать нулевым или отрицательным. То есть поставщик может превратиться в потребителя;

3) скорректировать систему оценок дуг транспортной сети, загруженных перевозками. Для этого делается отрицательной оценка дуги, направленной навстречу транспортному потоку. В результате, при следующей итерации, оптимальными будут маршруты, включающие в себя дуги с минимальной (отрицательной) оценкой, то есть пути, встречные найденным маршрутам. Встречные транспортные потоки взаимопогашаются. Для этого из большего по мощности транспортного потока вычитается мощность более слабого потока;

повторять предыдущие действия до тех пор, пока величина невязки плана перевозок не станет нулевой, то есть когда все объемы производства и потребления не компенсируются транспортными потоками.

4)

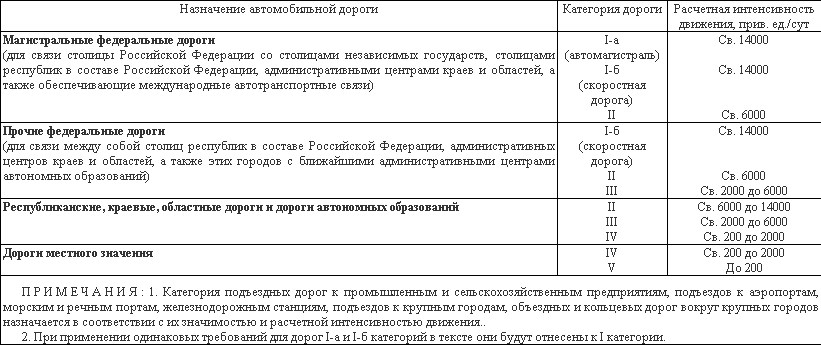

Авто дороги

Авто дороги

Общего пользования Промышленные

1)ОП - предназначены для перевозки населения и грузов, и для обслуживания насел. пунктов и прилеж. к ним территориям.

Классификация ведется по категориям, в зависимости от перспективной расчетной интенсивности движения и их административного и народохозяйственного значения.

Под интенсивностью движения понимается кол-во транспортных средств, проходящих ч/з данное сечение дороги в ед. времени.

Расчетную интенсивность движения следует принимать суммарно в обоихнаправлениях на основе данных экономических изысканий. При этом за расчетнуюнадлежит принимать среднегодовую суточную интенсивность движения за последнийгод перспективного периода, а при наличии данных о часовой интенсивностидвижения - наибольшую часовую интенсивность, достигаемую (или превышаемую) втечение 50 ч за последний год перспективного периода, выражаемую в единицах,приведенных к легковому автомобилю.

При определении категории дороги необходимо учитывать рост интенсивности движения в период ее эксплуатации.

Период эксплуатации зависит от категории дороги и для высоких категорий период равен примерно 20 лет

Расчетная максимальная среднесуточная интенсивность движения

— коэффициент, учитывающий распределение

движения по ширине проезжей части .

— коэффициент, учитывающий распределение

движения по ширине проезжей части .

K – коэф-нт приведения (приведения к легковому автомобилю), для разных типов автомобилей разный.

Перспективная расчетная интенсивность движения (только для дорог ОП) может определятся:

;

;

;

;

t –период эксплуатации.

Интенсивность движения грузовых автомобилей в обоих направлениях:

Дороги ОП предназначеныдля движения по ним автотранспорта габаритами:

Длина – до 12 м(автопоезда 20 м)

Ширина – до 2,5 м;

Высота – до 4 м (для 5-й категории 3,8 м)

2)Промышленные дороги предназначены для перевозки грузов и используются для обслуживания предприятий.

Разделяются:

Подъездные (внешние)

Внутренние.

К подъездным дорогам относятся дороги ,связывающие предприятия с дорогами ОП, с другими предприятиями, ж/д станциями, морскими портами.

Внутренние дороги классифицируются по категориям, в зависимости от их назначения и расчетного годового объема перевозок(зависит от мощности предприятия).

Классификация внутренних дорог:

Внутриплощадочные - расположенные на территории предприятия, по которым осуществляются технологические перевозки;

Межплощадочные – дороги, соединяющие м/д собой обособленные тер-рии пром. предприятий или их отдельные производства, образующие автотранспортную сеть промышленных районов или отдельных регионов, на кот. расположены разрабатываемые лесные массивы или месторождения, обеспечивающие наряду с технологическими и пассажирскими перевозками, транспортировку хоз-х грузов.

Лесовозные:

Магистральные – располагаются в пределах лесозаготовительного предприятия и обеспечивающие вывоз леса с разрабатываемого массива на нижний склад в течении всего периода действия предприятия

Ветки – обеспечивают вывоз леса непосредственно с лесных или отдельных участков разрабатываемых массивах.

Карьерные – дороги, располагаемые в пределах горно-обогатительного предприятия (фабрики, карьер, отвалы), располагаются и предназначена для движения автотранспортных и других ср-в, обеспечивающих технологический процесс горных пород.

Служебные и патрульные – располагаемые вдоль линий специализированных видов пром. тр-та, линий электроснабжения и др. коммуникаций, а так же подъезды и заправочные пунктам, складам, обеспечивающие перевозку вспомогательные и хозяйственных грузов и проезд специализированных тр-ых средств.

1,2,3,4 разделяются на 4 –е категории и у всех 4 видом является 5.

Технологичекие дороги в зависимости от срока службы делятся на постоянных и временные.

К временным относят дороги со сроком службы до 1 года и располагаются на уступках карьеров и отвалов.

Техн пост. – это дороги представляют собой главные выездные траншеи, подъезды к цехам, складам и погрузо-разгрузочным фронатм.

3) Основными транспортно-эксплуатационными показателями автомобильных дорог являются:

1. расчетная скорость движения автомобилен,

2. расчетная нагрузка,

3. габариты мостов и тоннелей,

4. пропускная и провозная способность,

5. проезжаемость дороги,

6. показатели безопасности движения.

Расчетная скорость - это наибольшая скорость, с которой автомобили могут двигаться на всем протяжении дороги безаварийно. По этому показателю расчетами устанавливают остальные технические нормы проектирования.

Расчетная скорость устанавливается в зависимости от категории дороги и рельефа местности. К трудным участкам пересеченной местности относят рельеф, прорезанный часто чередующимися глубокими долинами с разницей отметок долин и водоразделов более 50 м на расстоянии не более 0,5 км. К трудным участкам горной местности относятся перевалы через горные хребты и участки горных ущелий с сильно изрезанными склонами.

Для трудных участков в условиях пересеченной и горной местности техническими условиями предусмотрено смягчение требований к назначению элементов дороги при условии снижения расчетной скорости движения.

Расчетная нагрузка устанавливается для расчета прочности дорожных одежд и инженерных сооружений, а также проверки устойчивости земляного полотна. Расчетная нагрузка характеризуется нагрузкой на ось и весом расчетного автомобиля, находящегося в колонне, и обозначается HP или буквой Н с определенной цифрой (Н-10, Н-13, Н-30), обозначающей вес в тоннах, (тс) автомобиля.

Габаритом моста (габаритом приближения конструкции) называется очертание, внутрь которого не должны вдаваться никакие элементы конструкций. Габариты мостов обозначаются буквой Г и числом, соответствующим ширине проезжей части на мосту в метрах. Габарит устанавливается в соответствии с категорией дороги и капитальностью сооружения.

Пропускная способность дороги-представляет собой наибольшее количество автомобилей, которые могут пройти по дороге с определенной скоростью. Для безопасности движения расстояние между движущимися друг за другом автомобилями должно быть достаточным для того, чтобы при внезапной остановке впереди идущею автомобиля задний мог быть остановлен водителем.

Величина пропускной способности дороги зависит от числа полос движения, скорости движения транспортных средств и состояния поверхности проезжей части.

Провозная способность дороги (грузонапряженность движения) - наибольшее количество тонн грузов, которое может быть перевезено по дороге в единицу времени (час, сутки, год). Провозная способность зависит от пропускной способности дороги и грузоподъемности используемых транспортных средств. При проектировании автомобильных дорог предварительными экономическими обследованиями устанавливается перспективная возможная грузонапряженность движения в тысячах тонн в год, что в и готе определяет интенсивность движения и влияет на установление категории дороги.

Проезжаемость дороги определяется числом дней в году, в течение которых дорога является проезжаемой. Несовершенство дорожных конструкций, особенно низших категорий, может привести к ограничениям или к полному прекращению движения транспортных средств в отдельные периоды года, например, по условиям снегозаносов, пучинообразования и др.

Безопасность движенпя обеспечивается, в первую очередь, правильным проектированием автомобильных дорог. Безопасной, удобной и экономичной для движения можно считать только ту дорогу, которая всеми сочетаниями своих элементов и увязкой их с ландшафтом местности как бы подсказывает водителям направление и необходимые режимы движения. В гл. 10 рассматриваются вопросы обеспечения безопасности движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог.

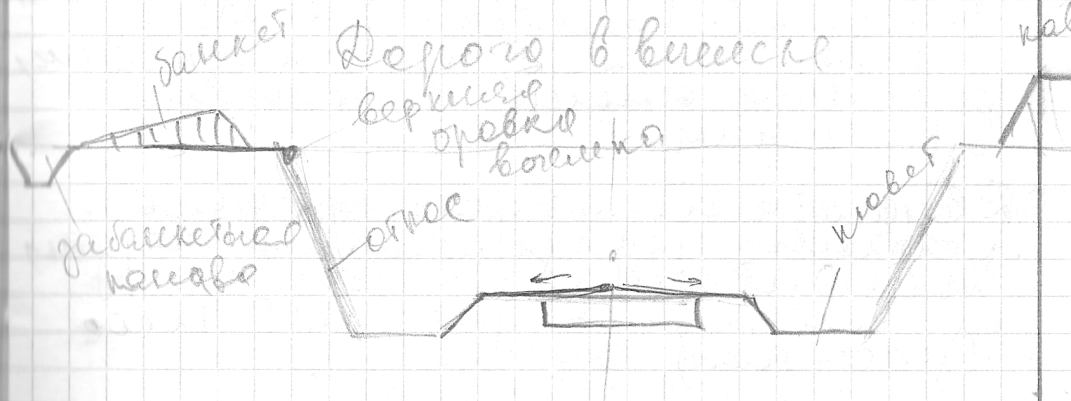

5) 1)Разрез дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной к ее оси, называется поперечным профилем дороги.

Основные элементы:

Проезжая часть – часть поверхности дороги, предназначенная для движения автомобиля.

Проезжая часть, предназначенная для движения автомобилей, как правило, имеет дорожную одежду, устраиваемую из различных строительных материалов. Верхний слой дорожной одежды, находящийся непосредственно под воздействием колес автомобилей, называется дорожным покрытием.

По сторонам проезжей части размещаются обочины, повышающие прочность края дорожной одежды и обеспечивающие безопасность движения.

Линии, отделяющие проезжую часть от обочин, называются кромками проезжей части. Расстояние между кромками проезжей части определяет ширину проезжей части дороги.

Земляное полотно – сооружение на котором размещается проезжая часть.

В зависимости от рельефа местности з.п. устраивается насыпью или выемкой.

Кроме насыпей и выемок, земляное полоню включает в себя боковые канавы (кюветы) для осушения дороги и отвода от нее воды и резервы — неглубокие выработки вдоль дороги, из которых был взят грунт для отсыпки насыпи. Боковые резервы, так же как и кюветы, являются средством водоотвода.

При устройстве выемок грунт обычно используется для возведения смежных насыпей и лишь в исключительных случаях, когда из-за дальности возки использовать в насыпи его нецелесообразно, грунт вывозят за пределы полосы отвода или отсыпают сбоку выемки в призмы правильной формы, называемые отвалами, или кавальерами. Кавальеры размешают на расстоянии не менее 5 м от откоса выемки, их высота не должна превышать 3 м.

Участки местности, находящиеся на полосе отвода, из которой вынимался грунт называется обрезы, они используются для различных эксплуатационных целей, а так же для устрой-ва запасного грунтового пути при ремонте дороги.

Разделительные полосы – это полоса, разделяющая проезжую часть на 2 направления. Устраиваются на дорогах с большой интенсивностью движения улучшения безопасности.

Насыпь

выемка

2) Ширина проезжей части.

Ширина проезжей части определяется с учетом числа полос движения, скорости движения автомобиля и типа транспортных средств.

Потребное число полос движения можно определить как

где N –

часовая интенсивность движения, авт/час

–

часовая интенсивность движения, авт/час

N -

пропускная способность одной полосы

движения, авт/час, определяется по

формуле

-

пропускная способность одной полосы

движения, авт/час, определяется по

формуле

Для расчета ширины проезжей (Bg) части применяют две расчетные схемы движения авто.:

1 схема: движение по однополосной проезжей части

2 схема: движение по многополосной проезжей части

b – расстояние от внешней грани колес до края проезжей чести, м; принимаем 0,5 м;

С – колея автомобиля, 2,043м;

- дополнительное

уширение, учитывающее непрямолинейность

траектории движения.

- дополнительное

уширение, учитывающее непрямолинейность

траектории движения.

B – ширина автомобил.

В зависимоти от радиуса кривой в плане, иногда необходимо предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет сужения обочин.

Уширение проезжей части:

,

,

3) Очертания проезжей части

Поперечный профиль проезжей части проектируется так, чтобы обеспечить сток воды с ее поверхности, а так же , чтобы обеспечить безопасность движения и чтобы обеспечить минимальный износ шине автомобиля.существует 3 типа профиля п.ч.:

Односкатный – устраивается

При двух раздельных проезжих частях

При закруглении дороги с относительно небольшим радиусом

Двускатный – устраивается на дорогах с твердым покрытием, не имеющих разделительных полос

Параболический – устраивается на широких проезж.ч. городских дорог и на дорогах, имеющих грунтовое покрытие.

Крутизна поперечного профиля характеризуется таким параметром как улон.

Величина уклона при двускатном и параболическом профиле задается в зависимости от климатических условий и категории дороги. Для односкатного в зависимости от радиуса и климатических условий

6) Трасса дороги – это расположение оси дороги на местности.

Дорогу проектируют по кратчайшему направлению, которое называется воздушной линией, при этом на местности по направлению воздушной линии могут встречатся естественные и искусственные препятствия , для обхода которых трассу приходится удлинять.

Степень удлинения трассы характеризуется коэф-м удлинения .

Графическое изображение проекции трассы дороги на горизонтальную плоскость называется планом трассы .

План трассы состоит из:

Прямых участков. Параметрами прямого участка являются длина участка и направления. Направление задается величиной румба. Румб – это острый угол м/д меридианом и направлением прямого участка.

Круговых. Для удобства движения автомобмиля на повороте трасс у дороги строят по круговой кривой. Параметрами круговой кривой являются: угол поворота, тангенс, домер, длина. D=2T-K (K-длина кривой, T-тангенс)

Изменение направления трассы характеризуется углом поворота, который образуется продолжением первоначального па-правления трассы и новым ее направлением .

Основные элементы угла поворота следующие: точка В — вершина угла поворота, угол а — угол поворота, R — радиус кривой, К — длина кривой, Т — тангенс — длина касательной, т. е. расстояние от начала или конца кривой до вершины угла поворота, Б — биссектриса—расстояние от вершины угла поворота до середины кривой.

Переходных кривых – это кривые переменного радиуса кривизны, их устраивают для обеспечения более плавного и безопасного вхождения авто в кривую и выхода из нее.

Переходные кривые по видам:

Радиусы

Кубической параболы

Лимнискаты

П.к. устраиваются на дорогах ОП при радиусе кривой в плане 2000 и менее, а на пром.д. устр.при радиусах 250 и менее.

Круговая кривая и две переходных кривых называются составной кривой.

Параметры переходной кривой – длина.

Круговая кривая и две переходных кривых называются составной кривой.

2) Определение радиуса круговой кривой в плане

Минимальный радиус кривой без виража:

где

-

поперечный уклон проезжей части при

двухскатном поперечном профиле,

принимается в зависимости от климатических

условий и категории дороги;

-

поперечный уклон проезжей части при

двухскатном поперечном профиле,

принимается в зависимости от климатических

условий и категории дороги;

-

коэффициент поперечной силы, принимается

из условия движения по увлажненному

незагрязненному покрытию,

-

коэффициент поперечной силы, принимается

из условия движения по увлажненному

незагрязненному покрытию,

Минимальный радиус кривой в плане с устройством виража определяется по формуле

где

-

поперечный уклон проезжей части на

вираже, принимается в зависимости от

радиуса кривой в плане и климатических

условий

-

поперечный уклон проезжей части на

вираже, принимается в зависимости от

радиуса кривой в плане и климатических

условий

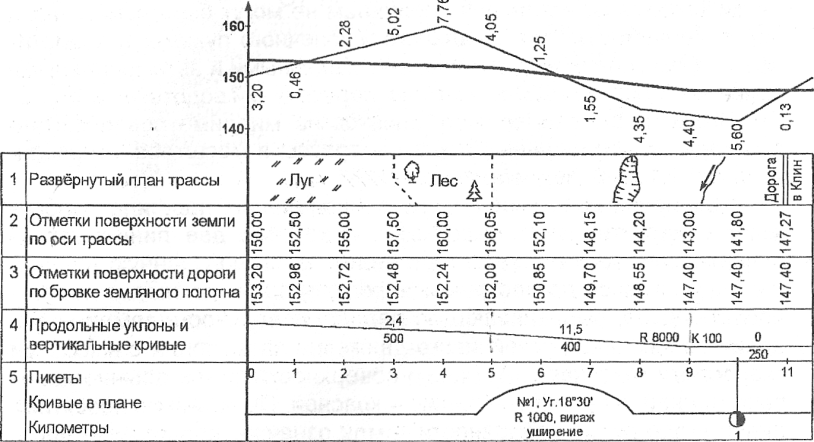

7) Продольным профилем называется изображение проекции дороги на вертикальную плоскость, проходящую через ось дороги.При проектировании прод. Продольным профилем дороги называется условное изображение разреза дороги вертикальной плоскостью, проходящей через ее ось. Продольный профиль показывает рельеф поверхности земли по оси дороги, положение линии бровки земляного полотна дороги относительно поверхности земли, грунтовой разрез по оси дороги и размещение искусственных сооружений.

При проектировании продольного профиля прежде всего назначают условный горизонт, от которого откладывают отметки в принятом масштабе. Ниже линии горизонта располагают сетку с горизонтальными графами, в которых приводят данные полевых и проектных работ, а в верхней графической части изображают вертикальный разрез дороги вдоль ее оси и основные элементы продольного профиля — линию поверхности земли и проектную линию.

Линию поверхности земли вычерчивают по отметкам, полученным в результате инструментальных съемок при изысканиях или по топографической карте. Эта линия характеризует рельеф местности по трассе дороги.

Проектная линия характеризует продольный профиль дороги, отнесенный к бровке земляного полотна, и наносится по проектным отметкам. Эта линия представляет собой ломаную линию, в углы которой вписаны вертикальные кривые для плавного перехода с одного продольного уклона на другой. Если проектная линия проходит выше поверхности земли, то земляное полотно устраивают в насыпи, ниже — в выемке.

Переломы проектной линии в продольном профиле сопрягаются вертикальными кривыми.

Вертикальные кривые могут быть круговыми и переходными и характеризуются теми же параметрами, что и горизонтальные.

2)Наибольший продольный уклон зависит от установлено скорости и тяговых характеристик расчетного автомобиля.

3) Разность между проектной отметкой и отметкой поверхности земли на одном поперечнике называется рабочей отметкой. Она характеризует высоту насыпи или глубину выемки. Точки пересечения проектной линии с линией поверхности земли, т. е. точки перехода насыпи в выемку и, наоборот, называются нулевыми точками.

8) Пересечение дорог в одном уровне - вид пересечения дорог, в котором встречающиеся дороги и все специальные устройства для перевода движения с одной дороги на другую расположены в одном уровне. В зависимости от интенсивности движения пересечения дорог в одном уровне выполняют в виде простого пересечения дорог или сложного (канализированного) с применением комплекса специальных устройств (островков, переходно-скоростных полос) для повышения безопасности движения при разделении, слиянии и пересечении транспортных потоков.

Транспортная развязка - соединение автомобильных дорог (См. Автомобильная дорога) в разных уровнях со съездами для перехода автомобилей и других транспортных средств с одной дороги на другую. Т. р. устраивают на автомобильных дорогах 1-й, 2-й, 3-й категорий.

В зависимости от взаимного расположения дорог Т. р. делятся на 3 группы: пересечения, примыкания, разветвления. По способу осуществления левоповоротного движения различают Т. р., на которых оно совершается поворотом вправо (рис., а), влево (рис., б), влево и вправо (рис., в). Т. р. повышают пропускную способность автомобильных дорог, безопасность, бесперебойность и скорость движения по сравнению с пересечениями в одном уровне. Т. р. проектируют на основе изучения транспортных потоков во всех направлениях с учётом ландшафта и свободной площади. При этом часто применяют моделирование Т. р. Расчётную скорость принимают 40—80 км/ч. Тип Т. р. выбирают в результате технико-экономического сравнения вариантов. Наибольшее применение в СССР и за рубежом получили пересечения по типу клеверного листа (рис., а), например на Московской кольцевой дороге. Развитие Т. р. связано с дальнейшим совершенствованием схем движения.

Схемы транспортных развязок: а –- пересечение по типу клеверного листа; б — Т-образный тип примыкания; в — кольцевой тип разветвления.

3) Дорожная разметка (маркировка) — маркировка на покрытии автомобильных дорог. Она служит для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Разметка может быть постоянной или временной. Для постоянной разметки в большинстве стран используют белую краску или пластиковые материалы. Временная разметка используется при строительных работах. Она часто жёлтого (Германия, Эстония), оранжевого или красного (Австрия, Швейцария) цвета, чтобы указать на то, что постоянная разметка временно недействительна.

В принципе можно использовать любой цвет для маркировки. Но из-за нужного контраста к дорожному покрытию не все цвета одинакого пригодны. В Германии в 1930-х годах использовали даже чёрную разметку на автобанах для повышения контраста к светлому бетону покрытия.

Типы:

Продольная разметка - разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения.

Поперечная разметка

сплошная линия

прерывистая

линия

прерывистая

линия  Пешеходный

переход («зебра»

Пешеходный

переход («зебра»

Стрелы

Пиктограммы

9) Локомотивы относятся к тяговому подвижному составу , представляют собой тяговую установку движущуюся по по рельсовым путям и предназначенную для передвижения состава состоящего из вагонов. В зависимости от источника энергии на независимые или автономные (тепловозы, паровозы) или зависимые или неавтономные (электровозы)

Бывают поездные и маневровые.

Электрово́з — неавтономный локомотив, приводимый в движение электродвигателями, установленными в нём и получающими электроэнергию из внешней электросети через тяговые подстанции и контактную сеть или от аккумуляторов, установленных на электровозе.

при классификации электровозов можно выделить следующие признаки

По роду службы — пассажирские (например, ЧС2, ЧС4), грузовые (например, ВЛ10, ВЛ80), маневровые (ВЛ41) и промышленные (например, ЕЛ21, ЭК14). Из последней группы часто выделяют шахтные электровозы, то есть предназначенные для перевозки различных грузов по подземным рельсовым путям.

По роду тока питания. В России на магистральных железных дорогах используются 2 типа: переменного тока — 25 кВ, 50 Гц (например, ВЛ80, ЧС4) и постоянного тока — 3 кВ (например, ВЛ10, ЧС2)[3]. Кроме того, для эксплуатации на участках как постоянного, так и переменного тока выпускаются двухсистемные электровозы (например, ВЛ82, ЭП10), для эксплуатации в карьерах и рудниках выпускаются электровозы постоянного тока с напряжением питания 1500 В, 550 В, 250 В, переменного тока 10 кВ, а также с питанием от аккумуляторов. В других странах мира, в зависимости от принятых стандартов в системе питания электрифицированных железных дорог, применяются электровозы с другими системами питания, например, переменного тока напряжением 15 кВ, 16 2/3 Гц. Если электровоз питается от собственной аккумуляторной батареи, то он называется аккумуляторным.

Существуют также бесконтактные электровозы (наименее распространены). Вдоль путей прокладывается шина, в которую подаётся ток высокой частоты, а на электровозе устанавливается катушка, в которой он индуцируется.

По типу тягового привода. В России применяется следующая классификация электровозо:

Тяговый привод 1-го класса: опорно-осевое подвешивание тягового электродвигателя. Двигатель через моторно-осевые подшипники опирается на ось колёсной пары, за счёт жёсткой связи очень прост редуктор — на оси двигателя и колёсной пары насажены зубчатые колёса, централь между которыми поддерживается моторно-осевыми подшипниками.

Данная конструкция считается устаревшей в связи с большими разрушающими нагрузками на двигатель, но в России до сих пор применяется на грузовых электровозах.

Тяговый привод 2-го класса: опорно-рамный двигатель и опорно-осевой редуктор.

Типичен для пассажирских электровозов. Двигатель в данной схеме обрессорен и соединён с редуктором посредством муфты. Это обеспечивает плавность хода и долговечность двигателя.

Тяговый привод 3-го класса: опорно-рамные двигатель и редуктор. Редуктор связан с колёсной парой муфтой. Из серийных электровозов, построенных в СССР и России, такое подвешивание имеют только пассажирские локомотивы Коломенского завода — электровозы ЭП2К и ЭП200.

По типу передачи вращающего момента с тяговых двигателей на колёсные пары различают электровозы с групповым (например, ВЛ40, ВЛ83) и индивидуальным приводом.

Также важнейшим признаком является тип тяговых электродвигателей:

Коллекторные электродвигатели. Сложны в изготовлении и обслуживании, так как имеют коллектор, фактически — постоянно работающий переключатель со скользящими контактами, но просты в управлении.

Асинхронные двигатели. Двигатель очень прост, легко переносит механические перегрузки, но требует для своего питания трёхфазного переменного тока. Это, в свою очередь, требует либо подвода к электровозу трёхфазного тока, как сделано на некоторых железных дорогах Италии, либо выработки его на локомотиве с помощью машинных преобразователей (устаревшее и нетехнологичное решение, практически нивелирующее преимущества асинхронных двигателей перед коллекторными) или статических преобразователей. Последнее решение как наиболее технологичное применяется на многих современных локомотивах.

По типу, и наличию электрического торможения — с рекуперативным, реостатным торможением, их сочетанем или вовсе отсутствием электрического тормоза.

По числу секций — одно-, двух- трёх- и четырёхсекционные. Некоторые серии электровозов предусматривают возможность объединения двух, трёх или четырёх секций электровозов для работы по системе СМЕТ.

Электровоз состоит из механической части, электрического и пневматического оборудования. Особенности конструкции определяются его мощностью, максимальной скоростью и другими условиями эксплуатации, для которых проектируется электровоз.

Механическую часть электровоза составляют кузов, тележки, рессорное подвешивание, тормозная рычажная передача.

Тележка включает в себя раму, колёсные пары, тяговые двигатели, буксы и элементы тяговой передачи — редукторы.

Кузов электровоза опирается через опоры на двух- или трёхосные тележки, под каждой секцией электровоза тележек может быть две или три. Число осей под одной секцией может составлять 4 или 6. Тележки через систему рессорного подвешивания и буксы опираются на колёсные пары. Тележки оборудуются тормозной рычажной передачей и тормозными цилиндрами.

Электродвигатели, приводящие электровоз в движение, называют тяговыми электродвигателями (ТЭД).

Колёсные пары приводятся во вращение тяговыми двигателями через тяговую передачу.

В кузове электровоза размещаются кабины машиниста, коммутационное оборудование, вспомогательные электрические машины, компрессор и пневматическое оборудование. В коммутационное оборудование электровоза входят индивидуальные и групповые контакторы, служащие для переключений в силовой цепи электровоза, а также в цепях вспомогательных машин.

Для обеспечения токосъёма с контактной сети используются токоприёмники, устанавливаемые на крыше электровоза.

Тепловоз — автономный локомотив, первичным двигателем которого является двигатель внутреннего сгорания, обычно дизель. Название дизель-электровоз иногда применяется для тепловозов с электрической трансмиссией.

Дизельный двигатель тепловоза преобразует энергию сгорания жидкого топлива в механическую работу вращения коленчатого вала, от которого вращение через тяговую передачу получают движущие колёса. К основным узлам тепловоза относится: экипажная часть, кузов тепловоза. К вспомогательным узлам — система охлаждения, система воздухоснабжения, воздушная (тормозная) система, песочная система, система пожаротушения и т. д.

По роду службы тепловозы классифицируются на поездные, маневровые и промышленные. В свою очередь среди поездных, или магистральных, выделяют грузовые, пассажирские и грузопассажирские. Назначение тепловоза определяется его техническими характеристиками — так, для грузовых тепловозов важна в первую очередь значительная сила тяги, тогда как на пассажирских упор делается на скорость. Маневровые и промышленные локомотивы обычно используются для передвижения вагонов в пределах станции или на подъездных путях предприятия. Именно поэтому большинство таких локомотивов — тепловозы, так как для работы на любых, в том числе неэлектрифицированных вспомогательных путях, важна автономность энергетической установки.

По типу передачи выделяются следующие типы тепловозов:

с электропередачей

с гидравлической передачей

с механической передачей (мотовозы)

10) Вагоны грузового парка

Крытый вагон. Крытый вагон предназначен для обеспечения сохранности перевозимого груза в неблагоприятных метеоусловиях, защиты от кражи и механических повреждений.

Полувагон. Полувагон предназначен для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т. п.), контейнеров, прочих грузов не требующих защиты от атмосферных осадков.

Вагон-цистерна. Цистерны предназначены для перевозки жидкостей:нефтепродуктов, химически-активных и агрессивных жидких веществ, сжиженного газа (пропан-бутан, кислород), воды, молока. Вагоны-цистерны используются также для перевозки муки и цемента.

Платформа (вагон). Платформы предназначены для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих грузов, контейнеров и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий.

Хоппер (вагон). Хоппер предназначен для перевозки массовых сыпучих грузов: угля, руды, цемента, зерна, балласта.

Бункерный · Вагон-цистерна · Крытый вагон · Платформа · Полувагон · Вагон-автомобилевоз · Вагон-кенгуру · Думпкар · Транспортёр · Фитинговая платформа · Хоппер · Вагоны промышленного транспорта: Вагон-весы · Коксотушильный · Трансферкар · Чугуновоз · Шлаковоз

Грузовые изотермические:

Рефрижераторный вагон · Вагон-ледник · Вагон-термос

2) Специализированный вагон — грузовой вагон для перевозки определённого груза или группы близких по свойствам грузов. Конструкция специализированного вагона приспособлена для удобной погрузки, экономичной транспортировки и быстрой механизированной выгрузки.

Специальные:

Броневагон · Вагон-дефектоскоп · Вагон-лаборатория · Вагон-рельсосмазыватель · Вагонзак · Вагон-сейф · Вагон-прачечная · Вагон для перевозки отработанного ядерного топлива · Вагон для перевозки контейнеров на АЭС · Вагон для внутриобъектовых транспортировок на АЭС · Помывочно-дезинфекционный вагон · Путеизмерительный вагон · Рельсошлифовальный вагон · Тендер

Типы специализированных вагонов

полувагоны с глухим кузовом (без дверей и люков) для перевозки руды и угля

полувагоны для технологической щепы

платформы для большегрузных контейнеров, легковых автомобилей, лесных грузов

саморазгружающиеся вагоны-хопперы для сыпучих грузов

крытые вагоны для холоднокатаной стали, бумаги, легковых автомобилей, скота

вагоны-цистерны для кислот и других химических продуктов, сжиженных газов, пищевых продуктов, порошкообразных и затвердевающих грузов

вагоны бункерного типа с несколькими вертикальными ёмкостями для муки, полимерных материалов, нефтебитума

вагоны-рефрижераторы для перевозки скоропортящихся пищевых грузов

Конструктивные особенности

Специализированные вагоны магистральных железных дорог имеют типовые ходовые части, автосцепку и автоматические тормоза. Специализированные вагоны промышленных железных дорог оснащают специальными ходовыми частями, выдерживающими высокие осевые нагрузки (340 кН и более), усиленной автосцепкой и нестандартными тормозными устройствами.

11) Все применяемые на строительных и дорожных машинах поршневые двигатели внутреннего сгорания классифицируют по следующим основным признакам:

По способу осуществления газообмена:

двухтактные;

четырёхтактные;

В двухтактных двигателях рабочий цикл осуществляется за два такта, что соответствует двум ходам поршня от одного крайнего положения до другого, или одному обороту коленчатого вала;

В четырёхтактных двигателях рабочий цикл осуществляется за четы ре хода поршня, соответствующее двум оборотам коленчатого вала.

По способу наполнения рабочего цилиндра:

с естественным наполнением (наполнение обеспечивается перемещением поршня);

с надувом (наполнение происходит при повышенном давлении от надувочного агрегата);

По способу смесеобразования:

с внешним;

с внутренним;

В двигателях с внешним смесеобразованием основная часть процесса образования горючей смеси происходит в дополнительном устройстве, называемом карбюратором, путём испарения жидкого топлива (бензин) в струе воздуха;

В двигателях с внутренним смесеобразованием горючая смесь образуется внутри рабочего цилиндра путём раздельной подачи топлива (дизельного) и воздуха.

Различают двигатели с непосредственным впрыском и с вихрекамерным смесеобразованием;

По способу воспламенения горючей смеси:

С принудительным зажиганием (от электрической искры);

С воспламенением от сжатия (дизели);

По числу и расположению цилиндров:

Одноцилиндровые;

Многоцилиндровые;

Рядные (с вертикальным расположением цилиндров в один ряд);

V – образные (двухрядные с расположением цилиндров в рядом под углом 60, 75 или 90();

По степени быстроходности:

. Тихоходные (средняя скорость поршня 6,5…10 м/с);

. Быстроходные (средняя скорость поршня 10…15 м/с);

По способу охлаждения:

С жидкостным;

С воздушным;

По способу пуска:

С электростартером;

С электростартером и пусковым двигателем;

12) Дизельный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий на дизельном топливе. Основное отличие дизельного двигателя от бензинового заключается в способе подачи топливовоздушной смеси в цилиндр и способе ее воспламенения. В бензиновом двигателе топливо смешивается с всасываемым воздухом до попадания в цилиндр, получаемая смесь поджигается в необходимый момент свечой зажигания. В дизельном двигателе воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем сжимается. Из-за высокой степени сжатия, когда воздух нагревается до температуры самовоспламенения топлива (700-800°С), оно впрыскивается в камеры сгорания форсунками под большим давлением.

Общее устройство дизельного двигателя:

1.КШМ - Кривошипно-шатунный механизм Предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня в цилиндре во вращательное движение коленчатого вала

2.ГРМ - Газораспределительный механизм – предназначен для своевременного распределения впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Осуществляется путём открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов цилиндров, имеющих привод от распределительного вала (распредвала) и кулачкового механизма. Иными словами, как только поршень в цилиндре подходит к положению начала такта впуска, газораспределительный механизм открывает впускной клапан, и рабочая смесь поступает в цилиндр. И наоборот, перед началом такта впуска открывается выпускной клапан, и из цилиндра удаляются отработавшие газы. На рисунке изображена принципиальная схема газораспределительного механизма.

3.СО-система охлаждения – бывает:

1.жидкостная – тепло отводится за счет циркуляции охлаждающей жидкости,которая воспринимает тепло от разогретых поверхностей и отдает его в атмосферу.

2.воздушная. – тепло отводится потоком воздуха.

4.система смазки – предназначена для смазывания трущихся поверхностей, прежотвращения их от коррозии,отвода механических частиц износа и частичного охлаждения

5.Система питания - должна создавать высокое давление впрыска топлива в камеру сгорания цилиндра; дозировать порции топлива в соответствии с нагрузкой двигателя; производить впрыск топлива в строго определенный момент, в течение заданного промежутка времени и с определенной интенсивностью; хорошо распылять и равномерно аспределять топливо по объему камеры сгорания; надежно фильтровать топливо перед его поступлением в насосы и форсунки.

6.система электропитания - В автомобилях электрическую энергию используют для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах карбюраторного двигателя, вращения коленчатого вала при пуске двигателя, внутреннего и наружного освещения, звуковой и световой сигнализации, а также питания контрольных приборов и аппаратов. В данной главе кратко рассмотрено назначение, устройство и работа систем зажигания и пуска.

Источниками электрической энергии являются генератор переменного тока и аккумуляторная батарея. Батарея обеспечивает питание потребителя при неработающем двигателе, во время его пуска и при работе на режимах, характеризуемых малой частотой вращения коленчатого вала. Источники тока и приборы электрооборудования отечественных автомобилей рассчитаны на напряжение 12 В, а автомобилей КамАЗ, МАЗ, КрАЗ и БелАЗ — на 24 В.

Главное достоинство дизельных двигателей - это низкие затраты на топливо, поскольку моторы этого типа имеют малые удельные расходы топлива на основных эксплуатационных режимах, да и само горючее во многих странах заметно дешевле бензина.

К числу недостатков дизеля по сравнению с бензиновыми двигателями относятся: сравнительно низкие мощностные показатели, более дорогая в изготовлении и обслуживании топливная аппаратура, худшие пусковые качества, повышенный выброс некоторых токсичных компонентов с отработавшими газами, повышенный уровень шума.

Система питания дизеля

Особенность устройства – в головке цилиндра есть форсунка для впрыскивания топлива.

впуск – в цилиндр поступает воздух при движении поршня из (в м т)в (н м т) (t в конце такта 50-800С, Р=0,8-0,9 атм.)

- сжатие – поршень при движении из (н м т) в (в м т) после закрытия впускного клапана сжимает воздух до перегретого состояния. В конце такта в цилиндр через форсунку впрыскивается мелко распыленное топливо под давлением 130-180 атм (t 600-7000С, Р=40-50 атм.)

- рабочий ход (расширение) – топливо смешивается с раскаленным воздухом, воспламеняется и сгорает, частично при подходе к (в м т), а частично после того, как поршень пройдет (в м т) (температура при сгорании смеси 1800-2000 0С, давление 60-80 атм)

- выпуск – поршень перемещается из (н м т) в (в м т), открыт выпускной клапан и отработавшие газы вытесняются из цилиндра (t в конце такта 600-7000С, Р=1,1-1,2 атм.)

Особенности работы:

- имеет период задержки воспламенения. Для уменьшения этого периода необходимо иметь большее количество воздуха, чем нужно для зажигания горючей смеси

- количество воздуха, подаваемое в камеру сгорания постоянно и не зависит от оборотов колен вала, но с увеличением числа оборотов увеличивается подача топлива, мощность уменьшается, и двигатель начинает коптить. Чтобы этого не происходило, топливо впрыскивается под Р=500-1000 атм. –для двигателя с неразделен. камерой; и 125-185 атм. – разделен. камера сгорания. В результате, топливо, попадая в камеру принимает газообразное состояние, легко смешивается с воздухом и быстрее сгорает

- топливная аппаратура системы питания смазывается дизельным топливом

Система питания – служит для подачи топлива и воздуха в цилиндры подготовки топлива к сгоранию и отвода отработавших газов в атмосферу

Система питания состоит из:

топливный бак

фильтры грубой и тонкой очистки

топливоподкачивающий насос

топливный насос высокого давления

форсунки

воздухоочиститель

коллектор

глушитель

трубопровод

Система питания дизеля предназначена для раздельной подачи топлива и воздуха в цилиндры двигателя и отвода отработавших газов. В качестве топлива используется солярка. Топливный насос высокого давления подает через форсунки камеры сгорания, необходимое количество топлива в соответствии с порядком работы в цилиндрах и оборотами коленвала

Принцип работы (Четырехтактный цикл)

При первом такте (такт впуска, поршень идет вниз) свежая порция воздуха втягивается в цилиндр через открытый впускной клапан.

При втором такте (такт сжатия, поршень идет вверх) впускной и выпускной клапаны закрыты, и воздух сжимается в объёме примерно в 17 раз (от 14:1 до 24:1), т. е. объём становится меньше в 17 раз по сравнению с общим объёмом цилиндра, и воздух становится очень горячим.

Непосредственно перед началом третьего такта (такт рабочего хода, поршень идет вниз) топливо впрыскивается в камеру сгорания через распылитель форсунки. При впрыске топливо распыляется на мелкие частицы, которые равномерно перемешиваются со сжатым воздухом для создания самовоспламеняемой смеси. Энергия высвобождается при сгорании, когда поршень начинает свое движение в такте рабочего хода. Впрыск продолжается, что вызывает поддержание постоянного давления сгораемого топлива на поршень.

Выпускной клапан открывается, когда начинается четвёртый такт (такт выпуска, поршень идет вверх), и выхлопные газы проходят через выпускной клапан.

В зависимости от конструкции камеры сгорания, существует несколько типов дизельных двигателей:

Дизель с неразделённой камерой («дизель с непосредственным впрыском»): камера сгорания выполнена в поршне, а топливо впрыскивается в надпоршневое пространство. Главное достоинство минимальный расход топлива. Недостаток — повышенный шум. В настоящее время ведутся интенсивные работы по устранению указанного недостатка.

Дизель с разделённой камерой: топливо подаётся в дополнительную камеру. В большинстве дизелей такая камера (она называется вихревой) связана с цилиндром специальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в вихревую камеру, интенсивно закручивался. Это способствует хорошему перемешиванию впрыскиваемых топлива и воздуха и самовоспламенению смеси. Такая схема считалась оптимальной и широко использовалась. Однако вследствие худшей экономичности в последние два десятилетия идет активное вытеснение таких дизелей двигателями с непосредственным впрыском топлива.

Двухтактный цикл

Кроме вышеописанного четырёхтактного цикла, используется двухтактный цикл.

Пусть поршень находится в нижней мёртвой точке и цилиндр наполнен воздухом. Во время хода поршня вверх воздух сжимается; вблизи верхней мёртвой точки происходит впрыск топлива, которое самовоспламеняется. Затем происходит рабочий ход — продукты сгорания расширяются и передают энергию поршню, который движется вниз. Вблизи нижней мёртвой точки происходит продувка — продукты сгорания замещаются свежим воздухом. Цикл завершается.

Для осуществления продувки в нижней части цилиндра устраиваются продувочные окна. Когда поршень находится внизу, окна открыты. Когда поршень поднимается, он перекрывает окна.

13) Общая характеристика работ при то, тр.

1 Уборочно-моечные работы:

является обязательным условием выполнения пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того своевременная мойка автомобилей способствует сохранению лакакрасочных покрытий, позволяй обнаружить появившиеся неисправности; продлить срок службы агрегатов и узлов. Данные работы представляют собой комплекс работ по уборке, мойке, сушке, периодической полировки кузова автомобиля.

Уборка кузова заключается в удалении пыли и мусора из кузова/ вагона, автомобиля; кабины грузового автомобиля; в протирке сиденья, арматуры, двигателя, внутренней стороны капота, багажника. Кузова автомобилей специального назначения (санитарные, для перевозки продуктов: молока …), а также автобусов периодически подвергается дезинфекции внутренней поверхности мойки полов и стен.

Мойка кузова автомобиля производят холодной или теплой водой (температура воды или моющего раствора не должно превышать температуру кузова автомобиля более чем на 200С). Для повышения качества мойки и уменьшения приблизительно в 2-3 раза расхода воды используют специальные моющие средства автошампуни.

Сушка кузова также является неотъемленной частью; может производиться вручную или механизированным способом (обдув холодным или подогретым воздухом).

Полирование кузова необходимо для создания стойкою защитного слоя на его поверхности. Новые кузова необходимо обработать 1 раз в 1,5-2,0 мес. с неиспользованием, автополиролей на основе водоотталкивающих средств, растворитель и воды. Для старых кузовов, потерявших блеск используется автополироль.

2 Контрольно-диагностические и регулировочные работы.

Контрольно-диагностические работы предназначены для определения соответствия выходных параметров автомобиля, требования к безопасности движения, воздействие на окружающую среду, оценки технического состояния агрегатов и узлов без их разборки или или с частичной их обработкой. Диагностирование проводится специальными стендами, приспособлениями и приборами. Заключительным этапом диагностирования являются регулировосные работы. Они предназначены для восстановления работоспособности систем и узлов автомобилей без замены составных его частей.

3. крепежные работы.

Они предназначены для обеспечения нормального состояния (затяжки) резьбовых соединений автомобиля в общем объеме ТО на этот вид работ приходится приблизительно 30% трудоемкости. Для механизации крепежных работ используют ручные, переносные гидравлические и или электрические, пневматические гайковерты. Кроме того для выполнения крепежных работ можно использовать ручной автослесарный инструмент (набор торцевых головок, наборы ключей). Однако при использовании средств механизации необходимо учитывать подготовительно-заключительное время на их подключении к сети и на их наладку.

4. подъемно-транспортные работы.

Данные работы связаны с перемещениями автомобиля в пределах ремонтной зоны АТП при ТО и ТР с поста на пост, а также с подъемом и перемещением агрегатов и узлов большой массы. В зонах ТО и ТР автомобили могут перемещаться своим ходом, перекатыванием или с помощью специальных конвейеров. Для транспортировки агрегатов на постах ТР используют электротейферы; кранбалки; грузовые тележки и т.д.

5) разборочно-сборочные работы.

Они являются начальными и конечными операциями ремонта автомобиля. Они включают замену неисправных агрегатов автомобилей на новые или отремонтированные, а также работы связанные с ремонтом отдельных деталей и подгонкой их по месту установки. Трудоемкость данных работ значительна, в зависимости от марки автомобиля она составляет 30-40% общей трудоемкости ремонтов. Особое внимание при проведении разборочно-сборочных работ следует уделять соблюдению технологических норм и инструкций, поскольку правовая организация разборочного процесса позволяет повторно использовать 70-80% деталей, что дает значительный экономический эффект по АТП.

6) слесарно-механические работы.

Они включают изготовление крепежных деталей, механическую обработку деталей после наплавки, сварки, и т.п. работы. Данные работы проводятся на слесарно-механическом участке ремонтной зоны; проводятся либо в ручную, либо с использованием металлообрабатывающих станков: сверлильный, фрезерный, шлифовочный и заточные. Общая трудоемкость составляет 4-12% от ТР.

7) кузнечные работы.

Пластичная обработка металлических деталей. Основная доля работ связана с ремонтом рессор(замена сломанных рессор, рихтовка рессор, восстановление прежней формы просевших рессор). Кроме того, на кузнечном участке АТП изготавливаются различного рода слябы, хомуты, кронштейны.

8) жестяницкие работы.

В основном – это ремонт поврежденных кузовов и кабин автомобилей. Жестянским работам, как правило, сопутствуют сварочные работы, которые предназначены для устранения трещин, разрывов и поломок элементов кузовов и кабин автомобилей. Ремонт массивных деталей(рама грузовых автомобилей, кузов автосамосвалов) осуществляется электросваркой. Тонкостенные детали(капот, дверь) сваривают проволочной углекислородной сваркой, либо газовой сваркой.

9) медницкие работы.

Предназначены для восстановления герметичности деталей, изготовленных из цветных металлов (радиатор, трубопроводы, кондиционер). Сюда относятся пайка радиаторов, трубопроводов и т.д.

10)смазочно-заправочные, очистительно-промывочные работы.

Проводятся с целью уменьшения интенсивности изнашивания и сил сопротивления в узлах трения. Данные работы составляют диагностический объем (15-25% ТО-1 и примерно 10-20% ТО-2). Основным техническим документом, определяющим содержание смазочных работ является химмотологическая карта (карта смазки), где указаны места и число точек смазки, марка масел и их расход.

Очистительно-промывочные работы являются неотъемлемой частью заправочных работ при замене масла или технической жидкости в полном объеме. Промывка каждого узла и системы регламентировано и выполняется по строгой технологии.

11) аккумуляторные работы.

Включает контроль над внешним состоянием аккумуляторных батарей, их заряженности, уровнем и полноценностью электролита. Капитальный ремонт АКБ (замена пластин) в условиях АТП крайне редко, практически не производятся, т.к. трудоемкость его ремонта намного выше изготовления новой батареи.

12) вулканизационные работы.

Предназначены для восстановления работоспособности автомобильных камер и проведения мелкого местного ремонта шин.

13) окрасочные работы Предназначены для создания на автомобиле защитно-декоративных, лакокрасочных покрытий. Данная работа относится к текущему ремонту и составляет 5% трудоемкости от общего ремонта по грузовому автомобилю; до 10% для легковых автомобилей и автобусов. Декоративные свойства покрытия должны сохраняться до 3 лет; защитные свойства до 5 лет в умеренном климате.

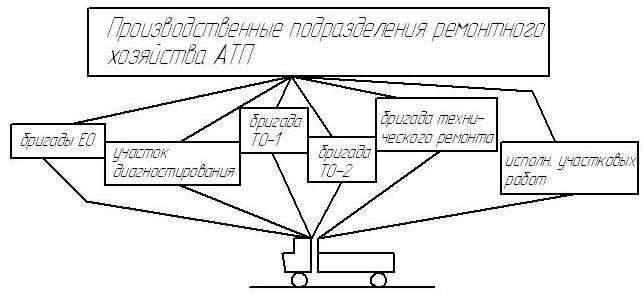

Формы и методы организации производства технического обслуживания и ремонта.

Наибольшее распространение получили 3 метода организации ТО и ремонта:

метод специализированных бригад;

метод комплексных бригад;

агрегатно-участковый метод.

1) Метод специализированных бригад предусматривает формирование производственных подразделений по признаку их технологической специализации, по всем видам технических воздействий.

На каждую из созданных бригад в зависимости от объемов работ планируют необходимое число рабочих, необходимых специальностей и фонд заработной платы.

Преимущества:

- способствует повышению производительности труда за счет специализации исполнений на выполнение закрепленных за ними ограничений номенклатуры технологических операций;

- обеспечивает технологическую однородность каждого участника, тем самым упрощает учет и контроль выполнения тех или иных технологических воздействий.

Недостатки метода в случаях преждевременного отказа, а/м сложно установить конкретного виновника, поскольку за определенный период времени в обслуживании и ремонте, а/м принимали участие несколько бригад.

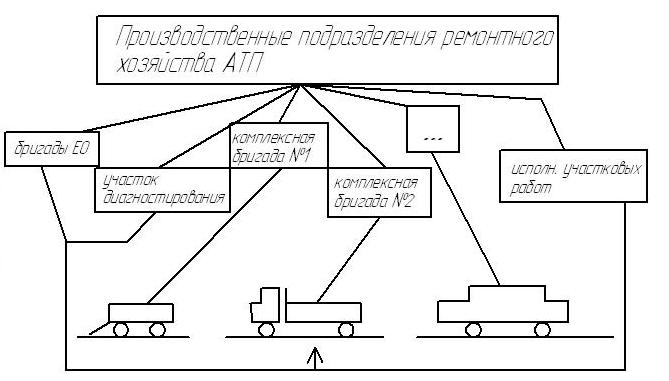

2) Метод комплексных бригад производит формирование производственных подразделений по признаку предметной специализации, то есть закрепление за бригадой определенной группы а/м, например бортовых, самосвалов, прицепного ПС, либо а/м одной автоколонны, по которой комплексная бригада производит комплексный ремонт по ТО-1, ТО-2 и ТР. Централизация выполнения работы по обслуживанию, диагностированию и ремонту агрегатов. Комплексные бригады укомплектованы исполнителями различных специальностей (автослесаря, автоэлектрики, смазчики).

Преимущества:

- бригадная ответственность за качество производимых работ.

Недостатки:

- поскольку ремонт и ТО производится каждой бригадой в отдельности, за каждой бригадой закреплены рабочие места, посты и оборудование, что приводит к повышению площади ремонтной зоны, кроме того между бригадами могут возникать трения из-за очередности использования общего оборудования (кран-балка, эстакада, колесный монепулятор и т.д.).

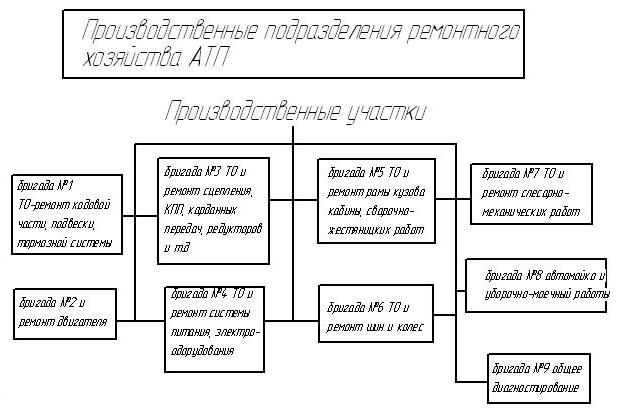

3. Агрегатно-участковый метод. Все работы по ТО и ремонту ПС распределенный между производствами и участками, отвечающих за выполнение всех работ по ТО и ТР одного или нескольких агрегатов и систем по всем а/м, независимо от марки и модели.

14) Для современных автопредприятий (АТП, СТОА) промышленностью выпускается большая номенклатура технологического оборудования, различающегося как по конструктивному устройству, так и по принципу действия. В соответствии с действующим в системе автотранспорта России «Табелем технологического оборудования»... [3] для использования в АТП и автотранспортных объединениях рекомендуется 241 модель технологического оборудования. При этом в упомянутом нормативно-техническом документе не приведены многие наименования образцов оборудования, широко используемого и на автопредприятиях, и на других объектах народного хозяйства иного профиля (станочного, деревообрабатывающего, сварочного, кузнечного и т.д. и т.п.).

Суммарное количество моделей технологического оборудования различного назначения, используемого на каждом из автопредприятий страны, составляет от нескольких десятков до нескольких сотен наименований.

Однако, при внимательном рассмотрении всего спектра технологического оборудования, которым оснащается современное автопредприятие, можно выделить две большие его группы.

К первой относится специализированное технологическое оборудование, которое непосредственно используется в технологических процессах, применяемых в автопредприятиях с целью поддержания подвижного состава в технически исправном состоянии.

Технологическое оборудование, входящее в эту группу, можно подразделить на 6 подгрупп:

1.Оборудование для выполнения уборочно-моечных работ.

2. Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование.