- •I. Теплообменные аппараты

- •1.Классификация теплообменных аппаратов

- •2 Рекуперативные теплообменные аппараты.

- •2.1 Основные понятия и определения.

- •2.2 Общие положения теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов

- •2.3 Основы теплового расчета рекуперативных аппаратов с однофазными теплоносителями.

- •2.4 Основы теплового расчета конденсирующих рекуперативных аппаратов

- •2.5 Тепловой расчет ребристых теплообменников

- •2.6 Гидродинамический расчет теплообменных аппаратов

- •Значения коэффициента загрязнения труб

- •2.7 Основные геометрические характеристики кожухотрубных теплообменных аппаратов.

- •2.6 Спиральные теплообменники

- •Число витков спирали определяется по формуле

- •2.9 Пластинчатые теплообменники.

- •2.10 Расчет напрочность основных элнементов конструкции теплообменных аппаратов.

- •2.11. Регенеративные теплообменные аппараты

- •Для теплообменника на рис. От газов к поверхности насадки

- •II. Тепломассообменные процессы и установки

- •1.Тепломассообменные аппараты контактного типа

- •1.2 Основные определения.

- •1.2 Расчетсмешивающих тепломассообменных аппаратов

- •Основные уравнения для расчета

- •Расчет скруббера с насадкой

- •Расчет полого безнасадочного скруббера с форсунками

- •1.3 Расчет гидравлического сопротивления аппратов с пористыми и зернистыми насадками

- •2. Сушильные установки

- •2.1 Классификация сушильных материалов, сушильных установок и сушильных агентов.

- •2.2 Методы расчета статики конвективной сушки.

- •Материальный баланс

- •2.3 Методы расчета кинетики сушки

- •1. Общие положения.

- •2. Теплоподготовительные установки промышленных и отопительных котельных

- •3. Сушильные установки.

- •4. Выпарные установки.

2.4 Основы теплового расчета конденсирующих рекуперативных аппаратов

Базовыми соотношениями для расчета конденсирующих теплообменных аппаратов являются уравнения теплового баланса и теплопередачи, которые имеют вид (потерями теплоты во внешнюю среду пренебрегаем):

![]() , (2.43)

, (2.43)

![]() , (2.44)

, (2.44)

где

![]() - расход пара в аппарат, кг/с;

- расход пара в аппарат, кг/с;

![]() -

расход нагреваемого теплоносителя,

кг/с;

-

расход нагреваемого теплоносителя,

кг/с;

![]() -

теплосодержание пара на входе в аппарат,

кДж/кг;

-

теплосодержание пара на входе в аппарат,

кДж/кг;

![]() -

теплосодержание конденсата, кДж/кг;

-

теплосодержание конденсата, кДж/кг;

![]() -

температура холодного теплоносителя

на входе и выходе аппарата;

-

температура холодного теплоносителя

на входе и выходе аппарата;

- теплоемкость теплоносителя;

![]() -

полный тепловой поток, кВт;

-

полный тепловой поток, кВт;

-

среднелогарифмическая

разность температур между паром и водой;

-

среднелогарифмическая

разность температур между паром и водой;

![]() -

температура насыщения, соответствующая

давлению пара в аппарате.

-

температура насыщения, соответствующая

давлению пара в аппарате.

Учитывая, что система уравнений (2.43) и (2.44) незамкнута, для теплового расчета необходимо задаться рядом параметров теплоносителей и геометрических размеров элементов теплообменного аппарата, в частности наружным и внутренним диаметром трубок, числом ходов теплоносителя, количеством трубок и другими.

В случае подачи холодного теплоносителя по трубкам коэффициент теплоотдачи от стенки и жидкости определяется по зависимостям (2.21, 2.22, 2.23), а средний коэффициент теплоотдачи при конденсации пара на наружных поверхностях труб может быть получен на основе формулы Нуссельта или другим специальным зависимостям.

Различают процессы конденсации неподвижного и движущегося пара, насыщенного (влажного) и перегретого пара, чистого пара и смеси паров. На поверхности, не смачиваемой образующимся конденсатом, жидкость осаждается в виде отдельных капель (капельная конденсация). На смачиваемой поверхности конденсат образует сплошную пленку (пленочная) конденсация.

При

пленочной конденсации поверхность

охлаждения со стороны пара покрывается

сплошной пленкой конденсата, а теплота

фазового перехода передается охлаждающей

стороне через ее толщину. При непрерывном

отводе конденсата с поверхности толщина

пленки

в заданной точке остается постоянной

и зависит от поверхностной плотности

теплового потока

,

температурного напора между паром и

охлаждающей, стенкой

![]() и теплопроводности конденсата

и теплопроводности конденсата

![]() .

Для ламинарного стекания пленки:

.

Для ламинарного стекания пленки:

![]() .

.

Отсюда коэффициент теплопередачи равен

![]() .

.

Задача

по определению коэффициента теплопередачи

![]() сводится к отысканию толщины пленки

конденсата. Впервые эту задачу решил В

Нуссельт, приняв при ее рассмотрении

ряд допущений и ограничений, которые

сводятся к тому, что:

сводится к отысканию толщины пленки

конденсата. Впервые эту задачу решил В

Нуссельт, приняв при ее рассмотрении

ряд допущений и ограничений, которые

сводятся к тому, что:

течение пленки по поверхности ламинарное;

конденсируется насыщенный пар;

температура стенки постоянна;

в пленке отсутствует конвективный перенос теплоты, учитывается только перенос теплоты теплопроводностью в направлении, нормальном к поверхности пленки;

силы инерции по сравнению с силами вязкости и гравитации пренебрежимо малы;

на внешней поверхности пленки отсутствует касательное напряжение, т.е. между паром и пленкой нет трения;

температура внешней поверхности пленки постоянна и равна температуре насыщения пара;

силы поверхностного натяжения пленки не влияют на характер ее течения.

С учетом указанных допущений и ограничений Нуссельтом получены следующие формулы для определения коэффициента теплоотдачи от конденсирующего пара к горизонтальной трубе диаметром :

![]() ,

Вт/м2К, (2.45)

,

Вт/м2К, (2.45)

к

вертикальной стенке или трубе высотой

![]() :

:

![]() ,

Вт/м2К (2.46)

,

Вт/м2К (2.46)

здесь

![]() ,

,

где - коэффициент теплопроводности конденсата, Вт/(м×К);

![]() -

теплота конденсации (парообразования),

Дж/кг;

-

теплота конденсации (парообразования),

Дж/кг;

![]() -

коэффициент кинематической вязкости

конденсата, м2/с;

-

коэффициент кинематической вязкости

конденсата, м2/с;

![]() -

плотность конденсата, кг/м3;

-

плотность конденсата, кг/м3;

![]() -

плотность насыщенного пара кг/м3;

-

плотность насыщенного пара кг/м3;

![]() -

температурный напор;

-

температурный напор;

![]() -

температура насыщенного пара;

-

температура насыщенного пара;

![]() -

средняя температура поверхности стенки.

-

средняя температура поверхности стенки.

![]() -

выбираются по средней температуре

пленки

-

выбираются по средней температуре

пленки

![]() ,

а

по температуре насыщения

,

а

по температуре насыщения

![]() .

.

При

конденсации перегретого пара коэффициент

теплоотдачи приближенно может быть

определен по формулам для сухого

насыщенного пара, если в них вместо

теплоты парообразования

подставить величину [![]() ,

где

,

где

![]() - теплоемкость перегретого пара,

- теплоемкость перегретого пара,

![]() - температура перегретого пара. Для

влажного пара следует вместо

- использовать величину

- температура перегретого пара. Для

влажного пара следует вместо

- использовать величину

![]() ,

где

- степень сухости пара.

,

где

- степень сухости пара.

Сопоставление

экспериментальных данных полученных

многими авторами с результатами расчета

по формулам (2.45) (2.46) позволили установить,

что при значениях параметров

![]() 1

и

1

и

![]() влияние большинства неучтенных Нуссельтом

факторов на коэффициент теплоотдачи

при пленочной конденсации мало и в

первом приближении эти факторы могут

не приниматься в расчет конденсации.

влияние большинства неучтенных Нуссельтом

факторов на коэффициент теплоотдачи

при пленочной конденсации мало и в

первом приближении эти факторы могут

не приниматься в расчет конденсации.

Поэтому авторами предлагается проводить расчет теплоотдачи от пара к стенке конденсирующих аппаратов по формулам Нуссельта с учетом режима течения пленки конденсата и изменения физических свойств конденсата по толщине пленки. Так, для горизонтальных подогревателей режим течения пленки конденсата определяется по приведенной длине трубки (число Григулля) равной [3]:

![]() ,

(2.47)

,

(2.47)

где

![]() - приведенное число трубок в вертикальном

ряду, шт.;

- приведенное число трубок в вертикальном

ряду, шт.;

- наружный диаметр трубок, м;

- температурный напор, °С;

![]() -

находится по таблице 2.4

-

находится по таблице 2.4

Если

![]() меньше,

меньше,

![]() =3900,

то режим движения ламинарный, если

наоборот - турбулентный. Для ламинарного

режима коэффициент теплоотдачи от пара

к стенке на горизонтальных трубках

может быть определен по преобразованной

формуле Д.А. Лабунцова:

=3900,

то режим движения ламинарный, если

наоборот - турбулентный. Для ламинарного

режима коэффициент теплоотдачи от пара

к стенке на горизонтальных трубках

может быть определен по преобразованной

формуле Д.А. Лабунцова:

![]() ,

Вт/м2К (2.48)

,

Вт/м2К (2.48)

Коэффициент

![]() находится из таблицы 2.4

находится из таблицы 2.4

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к вертикально расположенным трубкам можно определить в зависимости от значения числа Григулля

![]() (2.49)

(2.49)

по следующим формулам

а)

![]()

![]() ,

Вт/м2К (2.50)

,

Вт/м2К (2.50)

б)

![]() >2300

>2300

![]() ,

Вт/м2К (2.51)

,

Вт/м2К (2.51)

где

![]() =[253+0,069

=[253+0,069![]() ]

(2.52)

]

(2.52)

В этих формулах - расчетная высота трубок, м

![]() -

температурные множители, значения

которых для случая конденсации водяного

пара берутся по таблице 2.4.

-

температурные множители, значения

которых для случая конденсации водяного

пара берутся по таблице 2.4.

Следует

отметить, использование в качестве

базовой формулы Нуссельта требует

применения итерационных методов

поскольку величина

![]() не известна. Поэтому расчеты ведутся

как правило, с применении ЭВМ.

не известна. Поэтому расчеты ведутся

как правило, с применении ЭВМ.

Действительные условия конденсации пара в теплообменном аппарате существенно отличаются от принятых Нуссельтом. Здесь появляются новые факторы: многорядность трубных пучков, скорость пара, наличие воздуха в паре и т.д., которые существенно осложняют процесс конденсации по сравнению с идеализируемым.

Поэтому в современных методиках расчета крупных теплообменных аппаратов, таких как конденсаторы паровых турбин, сетевые подогреватели, и т.п. должны учитывать их влияние перечисленных факторов.

Ввиду большой сложности процесса конденсации пара в реальных аппаратах до сих пор не разработаны строгие аналитические зависимости для теплоотдачи со стороны пара. В целях восполнения этого пробела на практике используются зависимости, в которые вводится формула Нуссельта, как базовая, отражающая процесс конденсации неподвижного чистого пара на одиночной трубе, и поправки, учитывающие остальные воздействующие факторы.

Так, например, для конденсаторов паровых турбин структура формулы для расчета среднего коэффициента теплоотдачи от пара к стенке трубки имеет вид:

![]() ,

,

где![]() - коэффициент теплоотдачи при конденсации

пара на одиночной горизонтальной трубе

по Нуссельту;

- коэффициент теплоотдачи при конденсации

пара на одиночной горизонтальной трубе

по Нуссельту;

![]() -

фактор, учитывающий скорость течения

пара;

-

фактор, учитывающий скорость течения

пара;

![]() -

фактор, учитывающий явление заливания

конденсатом нижерасположенных трубок;

-

фактор, учитывающий явление заливания

конденсатом нижерасположенных трубок;

![]() -

фактор, учитывающий содержание воздуха

в паре;

-

фактор, учитывающий содержание воздуха

в паре;

![]() -

фактор, учитывающий параметры вибрации

трубок конденсатора;

-

фактор, учитывающий параметры вибрации

трубок конденсатора;

![]() -

фактор, учитывающий компоновку трубного

пучка;

-

фактор, учитывающий компоновку трубного

пучка;

Каждый из перечисленных факторов рассчитывается по соответствующей эмпирической зависимости [1, 7].

Расчет вертикального подогревателя сетевой воды производится по следующей методике.

При ламинарном течении плёнки конденсата по поверхности вертикальных трубок коэффициент теплоотдачи со стороны пара определяется по зависимости

![]() , (2.53)

, (2.53)

здесь - расчётная длина для прямотрубных аппаратов, если пар подводится по всей высоте трубного пучка, либо длина того пролёта (пролётов), куда осуществляется подвод пара, м;

∆

-

разница температур пар-стенка,

![]() ;

;

![]() -

температура стенки трубки поверхности

теплообмена, определяется из отношения

-

температура стенки трубки поверхности

теплообмена, определяется из отношения

![]()

![]() -

коэффициент пропорциональности, с

точностью до 1% аппроксимируемый

зависимостью [7]:

-

коэффициент пропорциональности, с

точностью до 1% аппроксимируемый

зависимостью [7]:

![]() ;

;

![]() -

температура плёнки конденсата, ˚С.

Температура плёнки определяется как

средняя между температурой насыщения

пара и температурой стенки трубки,

-

температура плёнки конденсата, ˚С.

Температура плёнки определяется как

средняя между температурой насыщения

пара и температурой стенки трубки,

![]() .

.

При смешанном течении пленки (ламинарное в верхней части и турбулентное в нижней части трубки) коэффициент теплоотдачи с паровой стороны, Bт/(м2·К), определяется как

![]() . (2.54)

. (2.54)

Коэффициенты

![]() и

и

![]() определяются по температуре пленки и

аппроксимируются следующими функциями

(с точностью до 1%):

определяются по температуре пленки и

аппроксимируются следующими функциями

(с точностью до 1%):

![]() );

);

при

<110

°С

![]() ,

,

при

³110

°С

![]() .

.

Смешанное

течение пленки происходит в том случае,

если температурный напор

больше критического температурного

напора

![]() .

.

Критический температурный напор равен

![]() , (2.55)

, (2.55)

здесь коэффициент также определяется по температуре пленки конденсата и аппроксимируется зависимостью

![]() .

.

Для учета влияния скорости пара на теплообмен к коэффициенту теплоотдачи с паровой стороны вводится поправка на скорость

![]() , (2.56)

, (2.56)

где

![]() ;

;

![]() -

средняя скорость пара в межтрубном

пространстве аппарата, м/с;

-

средняя скорость пара в межтрубном

пространстве аппарата, м/с;

![]() -

плотность пара, кг/м3;

-

плотность пара, кг/м3;

![]() -

плотность конденсата, кг/м3;

-

плотность конденсата, кг/м3;

- теплопроводность конденсата, Вт/(м×К).

Температура

насыщения пара в подогревателе

определяется после нахождения коэффициента

передачи

![]() :

:

, (2.57)

, (2.57)

где - температура насыщения пара, °С;

- коэффициент теплопередачи в аппарате, определяемый через сумму термических сопротивлений пара, воды и стенки трубок, Вт/(м2×К):

.

.![]()

Однако изложенная выше методика пригодна лишь в том случае, когда параметры пара соответствуют параметрам состояния насыщения и конденсация происходит на всей поверхности теплообмена. Если же пар перегрет выше температуры насыщения, соответствующей давлению пара, то, как показано в [7, 8], на части поверхности теплообмена подогревателя, в зоне охлаждения пара (ОП), будет происходить снятие перегрева, тогда как доля поверхности, на которой происходит конденсация пара (КП), уменьшится. Доля поверхности аппарата, приходящаяся на зону охлаждения пара, в зависимости от величины перегрева и других режимных условий может доходить до 30 %, вследствие чего пропорционально сокращается поверхность зоны массовой конденсации пара, что существенно снижает эффективность работы подогревателя.

При расчете коэффициента теплоотдачи со стороны первичного теплоносителя в зонах охлаждения пара и конденсата (ОП и ОК) принимаются зависимости приведенные в [7, 9]. При поперечном обтекании и шахматной разбивке трубок в пучке с соотношением

![]() ,

,

. (2.58)

. (2.58)

При поперечном обтекании и шахматной разбивке трубок в пучке с соотношением:

![]()

![]() ,

,

здесь

![]() - поправка, учитывающая число рядов

трубок в пучке. При числе рядов

- поправка, учитывающая число рядов

трубок в пучке. При числе рядов

![]() ,

а также при малых числах Рейнольдса (

,

а также при малых числах Рейнольдса (![]() )

в коридорном пучке

)

в коридорном пучке

![]() .

Для других условий величина поправки

лежит в пределах от 0,7 до 1 (см. рис. 2.7);

.

Для других условий величина поправки

лежит в пределах от 0,7 до 1 (см. рис. 2.7);

![]() -

диаганальный шаг разбивки трубок,

-

диаганальный шаг разбивки трубок,

![]() ;

;

![]() ,

,

![]() - поперечный и продольный шаги трубок

в пучке. Определяющим размером является

наружный диаметр трубки

- поперечный и продольный шаги трубок

в пучке. Определяющим размером является

наружный диаметр трубки

![]() .

.

При продольном обтекании в пучке коэффициент теплоотдачи с наружной стороны рассчитывается по ранее приведенной зависимости (2.22), но стой разницей, что здесь определяющим размером является эквивалентный диаметр межтрубного пространства [7, 9] соотношения

![]() ,

,

где

![]() - проходное сечение в межтрубном

пространстве, м2;

- проходное сечение в межтрубном

пространстве, м2;

![]() -

смоченный периметр сечения, м.

-

смоченный периметр сечения, м.

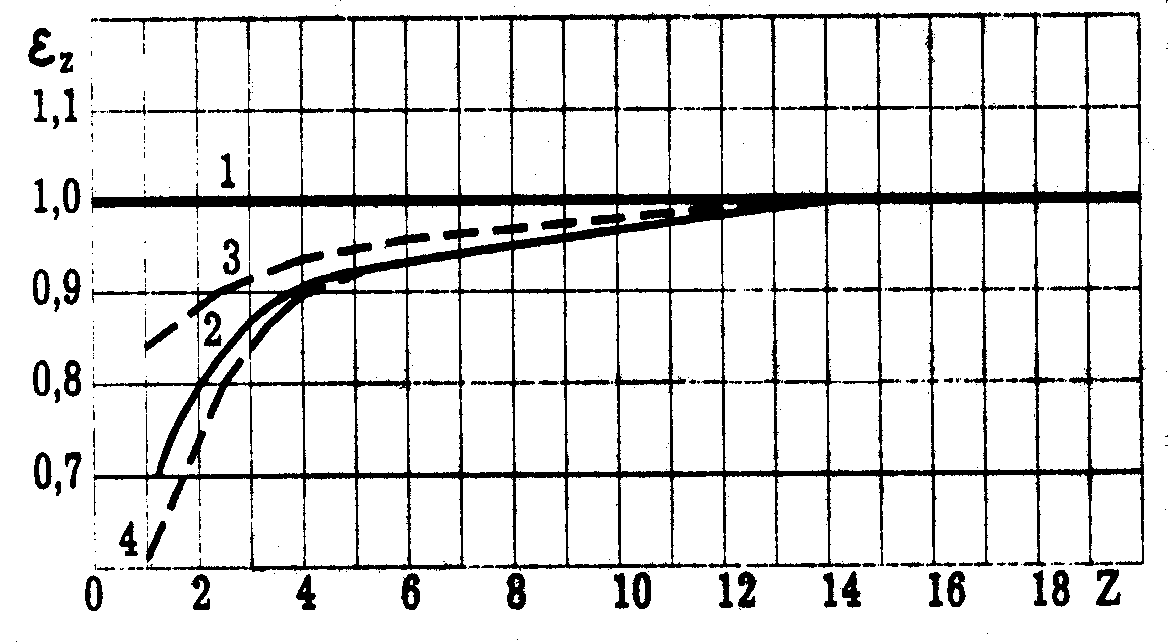

Рис. 2.7. Коэффициент для учета влияния количества рядов

в трубном пучке на теплопередачу: 1, 2 – коридорный пучок для 102<Re<103 и Re>103 соответственно; 3, 4 – шахматный пучок для 102<Re<103 и Re>103 соответственно.

Для пучков с треугольной разбивкой трубок

.

(2.59)

.

(2.59)

Для пучков с квадратной разбивкой трубок

. (2.60)

. (2.60)

При расчете зон ОП и ОК среднелогарифмический температурный напор определяется по известному соотношению [11, 13, 18]:

. (2.61)

. (2.61)

В практических расчетах теплообменных аппаратов в частности конденсаторов и сетевых подогревателей широко используются формулы для расчета коэффициента теплопередачи полученные на основании обобщения опыта испытаний и эксплуатации аппаратов.

Так, например, расчет горизонтального сетевого подогревателя может быть проведен на основе зависимости фирмы Метрополитен-Виккерс

![]() , (2.62)

, (2.62)

где

![]() - коэффициент теплопередачи в сетевом

подогревателе, Вт/(м2×К);

- коэффициент теплопередачи в сетевом

подогревателе, Вт/(м2×К);

![]() - скорость воды в трубках поверхности

теплообмена, м/с.

- скорость воды в трубках поверхности

теплообмена, м/с.

Первоначально

эта зависимость была получена для

апаратов с латунными трубками диаметром

=19

мм и не учитывала загрязнения в трубках.

В настоящее время в практике расчетов

сетевых подогревателей теплофикационных

турбин на АО ТМЗ применяется модифицированная

методика, учитывающая необходимые

режимные и конструктивные факторы [7].

По зависимости (2.62) подсчитывается

некоторое «эталонное» значение

коэффициента теплопередачи

![]() ,

затем вводятся поправки на отклонение

диаметра трубок

,

затем вводятся поправки на отклонение

диаметра трубок

![]() ,

на влияние эффективности работы

воздухоохладителя

,

на влияние эффективности работы

воздухоохладителя

![]() и степень технической чистоты трубок

поверхности теплообмена

и степень технической чистоты трубок

поверхности теплообмена

![]() ,

учитывающую первичное, до пуска в работу,

состояние поверхности, в частности

наличие внедренных в поверхностный

слой производственных загрязнений,

оксидных пленок, эксплуатационных

неудаляемых загрязнений и других

факторов, влияющих на термическое

сопротивление стенки трубок. С учетом

всех перечисленных факторов коэффициент

теплопередачи определяется по формуле

,

учитывающую первичное, до пуска в работу,

состояние поверхности, в частности

наличие внедренных в поверхностный

слой производственных загрязнений,

оксидных пленок, эксплуатационных

неудаляемых загрязнений и других

факторов, влияющих на термическое

сопротивление стенки трубок. С учетом

всех перечисленных факторов коэффициент

теплопередачи определяется по формуле

![]() , (2.63)

, (2.63)

где

![]() - коэффициент теплопередачи для чистых

трубок;

- коэффициент теплопередачи для чистых

трубок;

=0,85,

![]() ;

;

![]() -

количество трубок в зоне воздухоохладителя,

а

-

количество трубок в зоне воздухоохладителя,

а

![]() - полное количество трубок в аппарате;

- полное количество трубок в аппарате;

![]() при

при

![]() =24

мм

=24

мм

![]() 0,970

при

=25

мм.

0,970

при

=25

мм.

Далее

рассчитывается коэффициент теплопередачи

![]() с учетом теплопроводности материала

трубок

,

если она отличается от величины

теплопроводности латуни Л68 (104,7 Вт/(м×К)):

с учетом теплопроводности материала

трубок

,

если она отличается от величины

теплопроводности латуни Л68 (104,7 Вт/(м×К)):

, (2.64)

, (2.64)

где - коэффициент теплопроводности материала трубок, Вт/(м×К);

![]() -

внутренний диаметр трубок, м;

-

внутренний диаметр трубок, м;

- наружный диаметр трубок, м.

На следующем этапе в расчет вводится влияние загрязнения трубок

, (2.65)

, (2.65)

где

![]() - термическое сопротивление слоя

загрязнений.

может определятся непосредственно,

если известны толщина и вид загрязнения

- термическое сопротивление слоя

загрязнений.

может определятся непосредственно,

если известны толщина и вид загрязнения

![]() ,

либо косвенно, через коэффициент

загрязнений

,

либо косвенно, через коэффициент

загрязнений

![]() :

:

.

.

Зависимости (2.43, 2.44)-(2.62 – 2.65) позволяют рассчитать эффективность теплообмена в горизонтальном подогревателе сетевой воды посредством определения коэффициента теплопередачи в нем по интегральной формуле (2.62) через среднюю температуру сетевой воды в аппарате и скорость течения воды в трубках поверхности теплообмена.

При

конденсации пара в трубах для расчета

теплоотдачи, когда режим течения

конденсатной пленки турбулентный и

влияние гравитационных сил пренебрежимо

мало по сравнению с силами межфазного

взаимодействия

![]() ,

рекомендуется формула Кружилина и др.

,

рекомендуется формула Кружилина и др.

, (2.66)

, (2.66)

где

![]() -

коэффициент теплоотдачи, рассчитываемый

по формуле

-

коэффициент теплоотдачи, рассчитываемый

по формуле

, (2.67)

, (2.67)

где

![]() - коэффициент гидравлического сопротивления

трубы;

- коэффициент гидравлического сопротивления

трубы;

![]() -

поправки [5]

-

поправки [5]

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара внутри горизонтальных труб

![]() , (2.68)

, (2.68)

где

![]() ;

;

=1,26 (для стальных труб);

- длина трубы, м;

![]() -

физические константы жидкости при

-

физические константы жидкости при

![]() ;

- плотность насыщенного пара.

;

- плотность насыщенного пара.

Значения коэффициента для водяного пара даны в табл. 2.5

Значения коэффициента в зависимости от температуры

конденсирующегося водяного пара

Таблица 2.5

|

100 |

110 |

120 |

130 |

140 |

150 |

160 |

170 |

180 |

190 |

|

8,42 |

8,10 |

7,75 |

8,42 |

7,10 |

6,78 |

6,47 |

6,14 |

5,81 |

5,49 |

В тех случаях, когда из соображений надежности работы аппарата в него не должен поступать пар высокой температуры, перегретый пар перед аппаратом увлажняют.

Все приведенные выше формулы применимы для конденсации только однородного пара, но не смесей паров; конденсация последних происходит по другим законам.

Формулы (2.67)-(2.68) применяются для определения коэффициентов теплоотдачи при конденсации пара на чистых гладких поверхностях (чистые латунные и медные трубы, зачищенные до металлического блеска, стальные трубы). Для окисленных, но не очень загрязненных труб (например, нормальные стальные трубы) значения коэффициентов теплоотдачи следует принимать на 15-20 % ниже расчетных.

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара из потока влажного воздуха (парогазовой смеси) в трубчатых или пластинчатых теплообменниках можно определить по следующей формуле [1]:

![]() , Вт/(м2×К), (2.69)

, Вт/(м2×К), (2.69)

где

![]() -

коэффициент теплоотдачи сухого воздуха,

Вт/(м2К);

-

коэффициент теплоотдачи сухого воздуха,

Вт/(м2К);

![]() -

коэффициент массотдачи при конденсации

паров из влажного воздуха, отнесенный

к градиенту парциальных давлений;

-

коэффициент массотдачи при конденсации

паров из влажного воздуха, отнесенный

к градиенту парциальных давлений;

- разность температур между влажным воздухом и стенкой, °С;

![]() -

разность парциальных давлений пара в

ядре потока и у стенки, Па;

-

разность парциальных давлений пара в

ядре потока и у стенки, Па;

- теплота парообразования, кДж/кг.

Коэффициенты

тепло- и массообмена

и

для гидродинамически стабилизированного

течения влажного воздуха

![]() в

каналах различной конфигурации можно

рассчитывать для ламинарного и переходного

режимов по формуле МЭИ (Ж.Ф. Сергазина).

в

каналах различной конфигурации можно

рассчитывать для ламинарного и переходного

режимов по формуле МЭИ (Ж.Ф. Сергазина).

Л

а м и н а р н ы й р е ж и м (![]() =1000¸2000):

=1000¸2000):

теплообмен

(![]() )

)

![]() ;

(2.70 а)

;

(2.70 а)

массообмен ( )

![]()

![]() .

(2.70 б)

.

(2.70 б)

П

е р е х о д н ы й р е ж и м (![]() ):

):

теплообмен ( )

![]() ;

;

массообмен

(![]() )

)

![]() .

(2.70 г)

.

(2.70 г)

Т у р б у л е н т н ы й р е ж и м (Re>10 000):

теплообмен ( )

![]() ;

(2.70 д)

;

(2.70 д)

массообмен ( )

![]() .

(2.70 е)

.

(2.70 е)

В

этих формулах

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ,

,

где

![]() - коэффициент

концентрационной диффузии, определяемый

по формуле :

- коэффициент

концентрационной диффузии, определяемый

по формуле :

![]() , (2.71)

, (2.71)

где

![]() - коэффициент диффузии водяного пара в

воздух при 0 °С,

м2/с;

- коэффициент диффузии водяного пара в

воздух при 0 °С,

м2/с;

![]() -

температура смеси, К;

-

температура смеси, К;

![]() -

давление смеси при данной температуре,

Па;

-

давление смеси при данной температуре,

Па;

![]() -

барометрическое давление, Па.

-

барометрическое давление, Па.

![]() -

коэффициент диффузии, отнесенный к

градиенту парциальных давлений;

-

коэффициент диффузии, отнесенный к

градиенту парциальных давлений;

![]() ,

- плотности влажного воздуха у стенки

и в ядре потока, кг/м3.

,

- плотности влажного воздуха у стенки

и в ядре потока, кг/м3.

В

приведенных соотношениях за определяющий

размер принят эквивалентный диаметр

канала

![]() (где

и

(где

и

![]() - площадь и периметр поперечного сечения

канала), а за определяющую температуру

– средняя температура влажного воздуха.

- площадь и периметр поперечного сечения

канала), а за определяющую температуру

– средняя температура влажного воздуха.

Коэффициент

теплопередачи

![]() можно определять по формуле (2.14) для

плоской стенки.

можно определять по формуле (2.14) для

плоской стенки.