- •Лесомелиорация ландшафтов

- •Часть I

- •Введение

- •1 Оформление курсовой работы

- •6. Расчет срока окупаемости полезащитных лесных полос

- •2. Последовательность выполнения курсовой работы

- •2.1. Анализ естественно-исторических условий района проектирования

- •2.2 Противоэрозионная организация территории

- •2.2.1. Выделение земельных фондов

- •2.2.2. Проектирование лесомелиоративных мероприятий

- •2.2.3. Нарезка полей севооборота

- •2.2.4. Последовательность проектирования

- •2.3. Выбор и обоснование конструкций защитных лесных полос

- •2.4. Выбор и обоснование ассортимента древесно-кустарниковых видов

- •2.5. Разработка структуры защитных полос

- •2.6. Агротехника создания злп

- •2.7. Расчет потребности в посадочном материале

- •2.8. Расчет срока окупаемости полезащитных лесных полос

- •Рекомендуемая литература

- •Библиографическая запись

2.2.2. Проектирование лесомелиоративных мероприятий

После выделения земельных фондов, переходим к проектированию лесомелиоративных мероприятий для приведенного в задании участка землепользования.

Лесомелиоративные мероприятия в I земельном фонде.

На водораздельных плато и склонах крутизной до 2 градусов при отсутствии интенсивной водной эрозии главными отрицательными факторами, влияющими на урожайность сельхозкультур, остаются ветровая эрозия, суховеи, холодные и метелевые ветра. Поэтому здесь создается система основных (продольных) и вспомогательных (поперечных) ветроломно-снегораспре-делительных защитных полос.

Основные полосы размещают параллельно друг другу и перпендикулярно направлению наиболее вредоносных в районе проектирования ветров. Допускается отклонение от перпендикуляра до 30 градусов. Расстояние между полосами принимается равным (в зависимости от конструкции полос - от нее зависит относительная дальность их влияния на ветер) 20-30 высотам, которых достигают средневозрастные насаждения в данных условиях.

Считается, что при правильном подборе древесных пород лесные полосы, в зависимости от конкретных лесорастительных условий, достигают следующей высоты:

- на выщелоченных деградированных и мощных черноземах, слабо- и среднеподзолистых, серых и темно-серых лесостепных почвах ……………..20-24 м;

- на обыкновенных черноземах, сильноподзолистых и светло-серых лесостепных почвах ..........…………………....…………………………………… 16-20 м;

- на южных черноземах .........................………………………………… 12-16 м;

- на темно-каштановых почвах ...………………..……………………….. 8-12 м;

- на светло-каштановых почвах ....…………...……………………………. 6-8 м.

В соответствии с этим "Инструктивными указаниями…" [2] рекомендуется следующее расстояние между основными полосами в первом земельном фонде (табл. 2).

Таблица 2

Рекомендуемые расстояния между продольными

ветроломно снегораспределительными полезащитными полосами

Тип почвы |

Высота полос, м |

Расстояние между полосами, м |

Серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные черноземы |

20-22 |

600 |

Типичные и обыкновенные черноземы |

16-18 |

500 |

Южные черноземы |

12-14 |

400 |

Темно-каштановые и каштановые почвы |

8-10 |

350 |

Светло-каштановые почвы |

6-8 |

250 |

На всех типах почв при их подверженности развеванию сильными ветрами расстояние между полосами уменьшается на 100 м.

Перпендикулярно основным проектируются поперечные (вспомогательные) ветроломно-снегораспределительные полосы. С целью обеспечения благоприятных условий для работы механизмов и агрегатов расстояние между поперечными полосами принимается равными в первом земельном фонде 1500-2000 метров. Желательно, чтобы площадь клеток, образованных основными и вспомогательными защитными полосами, была близка к 100 га.

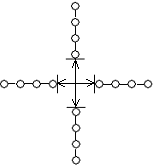

В местах пересечения или примыкания полос проектируют разрывы для проезда техники шириной 15-25 м (рис.1).

Рис. 1. Схемы разрывов в местах примыкания и пересечения полос

Лесомелиоративные мероприятия во II земельном фонде.

На склонах крутизной от 2 до 4 градусов (IIа земельный фонд), где основным отрицательным фактором для сельскохозяйственного производства становится водная эрозия, проектируют систему водорегулирующих (основных) и ветроломно-снегораспределительных (вспомогательных) защитных полос. Водорегулирующие полосы должны перехватывать поверхностный сток воды и переводить его во внутрипочвенный, поэтому их располагают перпендикулярно стоку (или параллельно горизонталям). Если это невозможно, то допускается уклон вдоль полосы не более 1-1,5 градусов.

Первая водорегулирующая полоса устраивается на границе с приводораздельной зоной, следующая полоса проектируется ниже по склону через:

350 м - на серых лесных почвах и оподзоленных черноземах;

400 м - на выщелоченных, мощных, обыкновенных и южных черноземах;

не более 300 м - на темно-каштановых почвах.

На склонах крутизной от 4 до 10 градусов (IIб земельный фонд) расстояние между водорегулирующими полосами не должно превышать 200 м. Водорегулирующие полосы одновременно выполняют и роль ветроломно-снегораспределительных полос. Во избежание переноса снега вдоль водорегулирующих полос перпендикулярно им (и горизонталям) проектируется система поперечных (вспомогательных) ветроломно-снегораспределительных полос. Расстояние между ними в условиях II фонда принимается равным 500-1000 м.

Лесомелиоративные мероприятия в III земельном фонде.

На землях III фонда проектируются следующие мелиоративные мероприятия:

1. Сплошное облесение на участках с уклоном более 10 градусов (0,17);

2. Приовражные и прибалочные защитные полосы;

Массивные насаждения на откосах оврага, по его дну, на конусах выноса и в межотвершковых пространствах;

Кольматирующие насаждения по дну балки, оврага;

Залужение части территории овражно-балочных систем.

Для защиты берегов балок и откосов оврагов, а также прилегающих к ним склонов от размывов, для распыления и поглощения поверхностного стока, который невозможно зарегулировать на склоне лишь водорегулирующими полосами второго земельного фонда, вдоль балок, лощин, и откосов оврагов создают прибалочные и приовражные полосы. Они также предотвращают сдувание снега с полей в балки и овраги, улучшают микроклимат на прилегающих полях, способствуют дополнительному увлажнению и затенению откосов оврагов и берегов балок, их самозарастанию травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, способствуют рациональному использованию малопродуктивных земель. Кроме того, древесные и кустарниковые породы своими корневыми системами механически скрепляют частицы почвы, увеличивают ее водопроницаемость, а опадом - влагоемкость.

Приовражные полосы проектируются по обеим сторонам оврага и выше его вершины. Первый ряд приовражной полосы размещают не ближе 1-2 м при крутизне откоса до 15 градусов, 3-4 м – при крутизне до 30 градусов и 5-6 м - при крутизне откоса свыше 30 градусов от расчетной бровки оврага. Принцип расчета будущей бровки оврага должен быть приведен в пояснительной записке. Выше вершины оврага полосы продляют на 30-40 м (или на величину 10 годичного линейного прироста) с оставлением между ними задернованного дна водопроводящего тальвега шириной 3-5 м. Для уменьшения стока выше вершины оврага проектируют водозадерживающие валы.

При создании полос у разветвленных оврагов их следует проектировать вдоль каждого отвершка в том случае, если расстояние между ними превышает 100 м. При меньшем расстоянии целесообразно проектировать одну общую полосу выше отвершков, перед отвершками делать распылитель стока, а площадь между отвершками отводить под сплошное или куртинное облесение, либо залужение.

Как известно, овраг в своем развитии проходит 4 стадии:

образование промоины глубиной до 1 м;

висячая - когда в вершине оврага образуется перепад, а устье его еще не дошло до местного базиса эрозии;

выработка профиля равновесия;

затухание оврага.

Обычно крупные овраги одновременно проходят несколько стадий. Если в вершине еще первая стадия, то в устье может быть уже третья, а то и четвертая. В том случае, если откосы оврага приняли угол естественного равновесия, в конце стадии выработки профиля равновесия, на них создают массивные насаждения. Назначение этих насаждений, кроме закрепления откосов - хозяйственное использование бросовых земель. Сюда вводятся нетребовательные к условиям плодородия, способные к вегетативному возобновлению, или дающие большое семенное потомство древесные и кустарниковые породы. Предпочтение отдается плодово-ягодным и ценным техническим видам и сортам.

По условиям курсовой работы считаем, что откосы нижней трети оврага уже достигли угла естественного равновесия и здесь необходимо проектирование насаждений на откосах.

В верхней трети оврага для предотвращения выноса почвенных частиц проектируются - кольматирующие насаждения.

На конусах выноса оврагов и балок лесные насаждения, обычно, создаются только в том случае, если плодородные почвы конусов выноса не используются для выращивания овощных или других ценных сельскохозяйственных культур. Здесь желательно создание плантаций орехоносов или тополей и других ценных технических пород.

Межотвершковые пространства отводятся под залужение или сплошное облесение.

Стометровая защитная зона оврага на пространстве, не занятом приовражной полосой, отводится под залужение.