- •Предмет и метод экономики.

- •Структура экономики.

- •Сущность экономической системы.

- •Структура экономических систем.

- •Классификация экономических систем: типы и модели.

- •Понятие и основные факторы производства.

- •Граница производственных возможностей.

- •Эффективность производства и её показатели.

- •Понятие воспроизводства.

- •Сущность рынка и его функции.

- •Инфраструктура рынка.

- •Закон спроса.

- •Закон предложения.

- •Эластичность спроса и предложения.

- •Закон убывающей производительности факторов производства. Производственная функция.

- •Изокванта.

- •Изокоста.

- •Равновесие производителя. Предельная норма технологического замещения.

- •Продукт, как результат производства фирмы.

- •Краткосрочный и долгосрочный период функционирования фирмы.

- •Понятие и классификация издержек.

- •Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.

- •Доход и прибыль фирмы.

- •Совершенная конкуренция.

- •Монополия.

- •Олигополия.

- •Монополистическая конкуренция.

- •Особенности ценообразования на рынках ресурсов.

- •Дефицит бюджета и государственный долг.

- •Модель is-lm.

- •Социальная политика.

- •Распределение дохода и кривая Лоренца.

- •Экономический рост и его факторы.

- •Модели экономического роста.

- •Мировая экономика и ее основные институты.

- •Основные тенденции развития мировой экономики.

Олигополия.

Олигополия – господство нескольких крупных фирм, производящих схожую продукцию. Существование олигополии объясняется экономией издержек и трудностями входа на рынок. Барьеры: расходы, патенты, контроль над сырьем и рынками сбыта. Для олигополии характерна жесткость цен и согласованность действий, будь то тайный сговор или нет. Цены на олигополистическом рынке будут выше, чем на монополистическом. Существует лидерство в ценах: выбирается неформальный лидер, который устанавливает цены, а остальные ориентируются на его успехи.

Немногочисленность фирм на олигополистическом рынке заставляет эти фирмы использовать не только ценовую. Они используют неценовые методы борьбы: техническое превосходство, качество и надежность изделия, методы сбыта, характер предоставляемых услуг и гарантий, дифференциацию условий оплаты, рекламу.

Характерная особенность олигополистического рынка — зависимость поведения каждой фирмы от реакции и поведения конкурентов. Крупные размеры и значительный капитал фирм крайне немобильны на рынке, и в этих условиях наибольшие выгоды обещает именно сговор между олигополистическими фирмами в целях поддержания цен и максимизации прибыли.

Монополистическая конкуренция.

Монополистическая конкуренция – такая рыночная ситуация, при которой сравнительно большое число некрупных фирм производят дифференцированную продукцию. Основные признаки монополистической конкуренции: обладание каждой фирмой небольшой долей рынка, ограниченный контроль над ценой, невозможность тайного сговора (по крайней мере, в теории), отсутствие взаимозависимости фирм в отрасли, самостоятельность фирм, свобода входа и выхода на рынок, дифференциация продукта.

В условиях монополистической конкуренции особое значение приобретают неценовые факторы: реклама, качество продукции, послепродажное обслуживание, торговые марки.

Посредством дифференциации продукта монополистический конкурент уменьшает эластичность спроса по цене. Повышая цену, монополистический конкурент не лишается всех потребителей, как это бывает в условиях совершенной конкуренции. Рынок несколько сузится, но останутся те, кто устойчиво предпочитает продукцию только данного производителя.

Основные черты монополистической конкуренции:

наличие множества продавцов и покупателей (рынок состоит из большого числа независимых фирм и покупателей);

свободный вход на рынок и выход с него (отсутствие барьеров, удерживающих новые фирмы от вступления на рынок, или препятствий на пути существующих фирм, покидающих рынок);

разнородная, дифференцированная продукция, предлагаемая конкурирующими фирмами. Причем продукты могут отличаться один от другого по одному или ряду свойств (например по химическому составу);

совершенная информированность продавцов и покупателей об условиях рынка;

влияние на уровень цен, но в довольно узких рамках.

Особенности ценообразования на рынках ресурсов.

Природные ресурсы – часть естественной природы, которая используется или может быть использована обществом для удовлетворения своих потребностей. Используемые природные ресурсы – факторы производства. Фактор «земля» охватывает все природные факторы, которые имеют фиксированное, или ограниченное, предложение. Земля не является продуктом труда человека. Площадь её ограничена. Она не может быть произвольно увеличена.

Спрос на земля неэластичный. Ограниченность земли порождает монополию ее присвоения отдельными социальными структурами. Земельная рента – доход, полученный владельцем земли от арендаторов земельного участка.

Р

Q

S

D2

D1

Рис. 26. Кривая предложения земли

Рента – цена пользования земли. Цена земли – цена покупки или продажи. На практике цена земли представляет собой капитализированную ренту. Цена земли находится в прямой зависимости от ренты и в обратной – от процентной ставки.

Цена земли=Рента/норма ссудного %

Земельная рента выступает в форме абсолютной, дифференциальной и монопольной ренты. Абсолютная рента – один из видов доходов, плата собственнику за разрешение применять капитал на земле. Дифференциальная рента – дополнительный доход, за счет использования плодородности земли и более высокой производительности труда. Дифференциальная рента делится на 2 типа: 1 и 2. 1 – связана с большей плодородностью участка земли, а также с месторасположением участков. 2 – связана с дополнительным вложением капитала на участке.

Монопольная рента – особая форма земельной ренты, образуется при продаже определенных видов продуктов по монопольной цене.

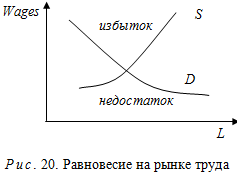

Рынок труда и его особенности.

Рынок труда – совокупность экономических отношений, которые возникают по поводу спроса и предложения труда.

Экономическое принуждение к труду тесно связано с категорией наемного работника (наемного труда). Для того, чтобы этот наемник появился, необходимо два условия: человек должен обладать личной свободой и быть лишен возможности самостоятельно заниматься производством.

С

пецифические

особенности рынка труда:

спрос на труд является производным от

спроса на товар, рынков труда существует

большое количество, специфичность

товара, реализуемого на данном рынке,

противоречия между продавцами и

покупателями, последствие сделки о

найме: продавец реализует товар, т.е.

труд, и попадает в зависимость от

покупателя.

пецифические

особенности рынка труда:

спрос на труд является производным от

спроса на товар, рынков труда существует

большое количество, специфичность

товара, реализуемого на данном рынке,

противоречия между продавцами и

покупателями, последствие сделки о

найме: продавец реализует товар, т.е.

труд, и попадает в зависимость от

покупателя.

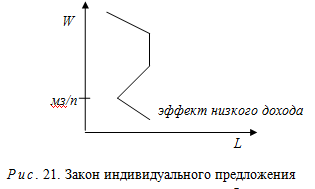

П ояснение

к рис. 21. Эффект низкого дохода: чем

меньше платят, тем больше нужно увеличить

предложение. Вторая часть: работник

понимает, что рост ЗП влечет увеличение

благ, поэтому замещает свое свободное

время трудом, чтобы получать деньги.

Затем рано или поздно мы достигаем того

размера ЗП, когда больше работать не

хочется: материальный стимул больше не

работает. Если работодатель ничего не

придумал, свободное время начинает

оцениваться как абсолютное благо, ведь

денег достаточно. Начинаем больше

лениться.

ояснение

к рис. 21. Эффект низкого дохода: чем

меньше платят, тем больше нужно увеличить

предложение. Вторая часть: работник

понимает, что рост ЗП влечет увеличение

благ, поэтому замещает свое свободное

время трудом, чтобы получать деньги.

Затем рано или поздно мы достигаем того

размера ЗП, когда больше работать не

хочется: материальный стимул больше не

работает. Если работодатель ничего не

придумал, свободное время начинает

оцениваться как абсолютное благо, ведь

денег достаточно. Начинаем больше

лениться.

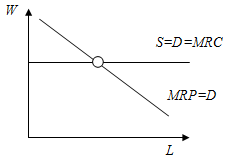

Рис. 22. Ценообразование и

условие максимизации прибыли

Спрос и предложение рабочей силы при совершенной и несовершенной конкуренции.

Р ис.

23. Предложение фирмы в условиях монопсонии

ис.

23. Предложение фирмы в условиях монопсонии

Один покупатель труда. Для того, чтобы нанять дополнительного рабочего, нужно поднять зарплату. Тогда нужно поднять зарплату всем, поэтому MRC вверх. Зарплата ниже, чем в конкурентном рынке.

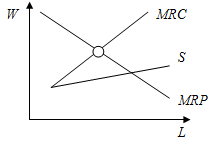

Рис. 24. Предложение фирмы в условиях монополии

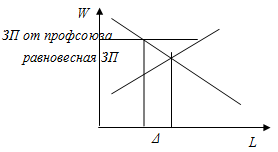

В роли монополиста выступает профсоюз,

который насильно повышает зарплату

своим рабочим. Тогда предприятие нанимает

меньшее количество рабочих, а остальных

увольняет (если профсоюз не вмешается).

роли монополиста выступает профсоюз,

который насильно повышает зарплату

своим рабочим. Тогда предприятие нанимает

меньшее количество рабочих, а остальных

увольняет (если профсоюз не вмешается).

Заработная плата: сущность, функции, формы и системы.

В экономической литературе выдляют 2 осн. подхода к опр-ию сущности зарплаты:

1. зарплата- цена труда в единицу времени.

2.зарплата не цена труда, а стоим-ть рабочей силы, под кот понимается способность человека к труду.

Функции зарплаты: воспроизводственная (восстанавливает интеллектуальные и физические способности), стимулирующая, компенсирующая. Две формы зарплаты: повременная и сдельная. Повременная оплата начисляется за фактически отработанное время по установленным ставкам. Ставки бывают часовые, дневные, недельные, месячные. Повременная оплата применяется в тех случаях, когда сложно оценить результаты труда, когда работа заключается в выполнении определенных обязанностей, выход продукции обусловлен технологическим процессом. При сдельной форме оплаты труда зарплата начисляется за количество и качество произведенной продукции. Сдельная зарплата является превращенной формой повременной. Сдельные расценки за единицу устанавливаются путем деления дневной ставки оплаты труда на дневную норму выработки (или часовую, месячную и т.д.).

Каждая форма зарплаты имеет свою систему. Повременная зарплата бывает простая повременная и повременно-премиальная. Сдельная форма имеет следующую систему: прямая сдельная (сколько сделал, столько получил), сдельно-премиальная (при достижении определенных параметров следует премия), сдельно-прогрессивная (при превышении нормы ставка увеличивается), сдельно-регрессивная (ставка сокращается), аккордная (выплата вознаграждения за выполнения всего комплекса работ).

Различают номинальную и реальную зарплату. Номинальная зарплата – количество денег, которое выдается на руки. Реальная зарплата, фактически, покупательная способность полученных на руки денег.

Современная концепция зарплаты: самозарабатывание денег (нужно заработать, чтобы получить), установление прямой зависимости между зарплатой и фактическими результатами, самостоятельность предприятий в стимулировании работников, материальная ответственность отдельного работника, государственная регламентация минимума зарплаты.

Рынок капиталов. Ссудный капитал и ссудный процент.

Капитал – определенный запас материальных благ; совокупность материальных и нематериальных активов; сложное экономическое явление, охватывающее всю систему производственных отношений (по Марксу). Капитал способен приносить доход.

Капитал, функционирующий в отраслях материального производства, называется промышленным капиталом. Капитал может быть основным и оборотным. Капитал может быть ссудным.

Рынок капитала состоит из двух частей: денежный рынок и рынок капитальных активов.

Источники ссудного капитала: разрывы в движении капитала, накопленные капиталы рантье, денежные сбережения трудящихся, страховые и пенсионные фонды. Ссудный капитал предоставляется предпринимателю во временное пользование на началах срочности, платности и возвратности.

Цена, уплачиваемая собственнику капитала, называется ссудным процентом. Различают номинальную и реальную ставку ссудного процента. Номинальная ставка – обещанная ставка доходности, выраженная в денежных единицах, принятых для анализа. Реальная ставка – номинальная ставка скорректированная с учетом инфляции. Реальная ставка всегда меньше, чем разность. Номинальная – больше, чем сумма.

Пусть номинальная

ставка – 8%, а инфляция – 5%. Кладу 100

долларов под эти проценты. В итоге

получаю 108. За 100 дол. мог купить 10 палок

колбасы, которые теперь стоят 105 дол.

Т.е. по сути, я положил на счёт 10 палок

колбасы. Теперь рассчитаю реальную

ставку:

![]() .

А это меньше трех. 1+ реал.ставка = (1+

номин.ставка)/(1+инфляция)

.

А это меньше трех. 1+ реал.ставка = (1+

номин.ставка)/(1+инфляция)

Сумма кредита – 100 000. Процентная ставка – 9%. Сравним аннулентную систему и систему процента на остаток основного долга. Спрос на инвестиции определяется отношением величин ожидаемых от них доходов и ставки процента. Верхняя граница процента не может превышать среднюю норму прибыли. Нижняя граница процента не может быть определена (не 0% - никто денег не даст).

Рынок природных ресурсов.

П риродные

ресурсы –

часть естественной природы, которая

используется или может быть использована

обществом для удовлетворения своих

потребностей. Используемые природные

ресурсы – факторы производства. Фактор

«земля» охватывает все природные

факторы, которые имеют фиксированное,

или ограниченное, предложение. Земля

не является продуктом труда человека.

Площадь её ограничена. Она не может быть

произвольно увеличена

риродные

ресурсы –

часть естественной природы, которая

используется или может быть использована

обществом для удовлетворения своих

потребностей. Используемые природные

ресурсы – факторы производства. Фактор

«земля» охватывает все природные

факторы, которые имеют фиксированное,

или ограниченное, предложение. Земля

не является продуктом труда человека.

Площадь её ограничена. Она не может быть

произвольно увеличена

Выделяют два типа ренты (плата за землю). Дифференциальная рента 1 основана на плодородности земли. Дифференциальная рента 2 основана на человеческом вкладе в землю. Её присваивает пользователь, который произвел изменение. После ухода этого пользователя ДР2 автоматически включается ДР1. Спрос на землю определяется величиной земельной ренты и размером предельного продукта земли в денежной форме.

Земельная рента и цена земли.

Рента – цена пользования земли. Цена земли – цена покупки или продажи. На практике цена земли представляет собой капитализированную ренту. Цена земли находится в прямой зависимости от ренты и в обратной – от процентной ставки.

Земельная рента выступает в форме абсолютной, дифференциальной и монопольной ренты.

Абсолютная рента один из видов дохода или платы собств. За разрешение применять капитал на земле.

Дифференц.рента – это дополнительный доход за счет использования большей плодородн. Земли и более высокой производительности труда. Дифференциальная рента 1 основана на плодородности земли, а также в различии местоположения участка. Дифференциальная рента 2 основана на человеческом вкладе в землю. Её присваивает пользователь, который произвел изменение. После ухода этого пользователя ДР2 автоматически включается ДР1. Спрос на землю определяется величиной земельной ренты и размером предельного продукта земли в денежной форме.

Монопольная рента – особая форма ренты, образуется при продаже определенных видов продуктов по определенной цене.

Цена земли = рента з./норма ссудн.%

Понятие национальной экономики.

Существуют 2 подходы в определении НЭ:

технологический. НЭ – совокупность всех отраслей и видов производства, исторически сложившихся в данной стране.

Соц.-экономический. НЭ – это совокупность производственных отношений, соответствующих данной стадии развития производительных сил в базе с обществом, определяющим элементом которого является отношение собственности.

Общую характеристику состояния НЭ дают статистические показатели, предназначенные для количественной характеристики экономических параметров. Эти показатели отражаются в системе национальных счетов (СНС). Она представляет собой систему взаимосвязанных статистических показателей, построенную в виде определенных счетов и таблиц характеризующую результаты экономической деятельности страны. Постулаты, кот.лежат в основе теор.равновесия: 1)основы жизнедеят.-рыночная Э; 2)совершен.конкренция; 3) свободное ценообразование; 4)цель пр-ва – прибыль; 5)цель потребления-максимизац.полезности. Основной методологич.прием – применение к описанию НЭ методов бухучета: метод двойной записи.

Система макроэкономических пропорций.

Макроэкономические пропорции — количественные соотношения между различными подразделениями и сферами общественного производства, отраслями, территориально производственными частями НЭ. Каждая эконом. система имеет свои особенности в формировании пропорций. В рыночных — на основе спроса и предложения. Пропорции складываются и изменяются под влиянием НТП, избранного направления эконом. роста (интенсивного или экстенсивного), эконом. условий развития общественного производства, изменения потребностей НЭ и других факторов.

Система макроэкономических пропорций включает в себя следующие пропорции: 1) общеэкономические, т.е. пропорции между наиболее крупными сферами НЭ: производством и потреблением, потреблением и накоплением, материальным и нематериальным производством и др-; 2) межотраслевые, т.е. пропорции между различными отраслями промышленности, АПК, строительства и т.д.;

внутриотраслевые, т.е. пропорции отдельными производствами в пределах отрасли (между выпуском чугуна и стали, тракторов и комбайнов, растениеводством и животноводством и др.); 4) территориальные или региональные, т.е. пропорции между отдельными экономическими районами, размещением производительных сил и производством продукции в этих районах. Территориальные пропорции охватывают общеэкономические, межотраслевые и внутриотраслевые пропорции, рассматриваемые в границах определенной территории;

5) внешнеэкономические пропорции, т.е. пропорции между производством продукции внутри страны и внешней торговлей, объемом экспорта и импорта товаров и услуг.

В НЭ выделяют пропорции:

1) между первым и вторым подразделениями общественного производства — соотношение между объемами производства средств производства и производства предметов потребления. Эта пропорция в промышленности выступает как пропорция между группами А и Б. А — производство средств производства в промышленности, Б — производство предметов потребления в промышленности; 2) между фондами накопления и потребления в национальном доходе. От этой пропорции зависят темпы расширенного воспроизводства, возможности решения социальных и производственных задач. Оптимизация этой пропорции — важнейшая задача экономической науки и хозяйственной практики. Ее решение связано с нахождением рационального сочетания текущих и перспективных потребностей развития общества, обеспечением необходимого экономического роста и повышения народного благосостояния, решением насущных социальных проблем.

С пропорциональностью тесно связана сбалансированность национальной экономики. Сбалансированность национальной экономики означает соотношение между взаимосвязанными отраслями, между имеющимися объемами продуктов и ресурсов и потребностями в них. Сбалансированность бывает как на макроуровне, так и на микроуровне — между предприятиями и по отдельным видам товаров и ресурсов. Примером сбалансированности на макроуровне является соблюдение соотношения между первым и вторым подразделениями общественного производства. Количество выпускаемых средств производства должно обеспечивать потребности в них первого и второго подразделений. Предметы потребления второго подразделения должны удовлетворять потребности занятых и вновь привлекаемых работников обоих подразделений. При нарушении этих соотношений происходит разбалансированность экономики.

Методы измерения ВНП.

Важнейшими измерителями совокупной экономической деятельности являются валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). ВВП измеряет стоимость текущего производства конечных товаров и услуг на территории данной страны за определенный период времени, независимо от того, в чьей собственности находятся факторы производства. ВНП – рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период времени факторами производства, находящимися в собственности резидентов, даже если эти факторы находятся за рубежом. Чтобы получить ВВП, надо из ВНП вычесть сумму доходов от использования факторов производства данной страны за рубежом и прибавить величину дохода иностранцев в этой стране. В закрытой экономике эти показатели равны.

Методы расчета: производственный метод (по добавленной стоимости), распределительный (по доходам), метод конечного использования (по расходам).

1).При подсчете ВНП производственным методом суммируется добавленная стоимость (стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного продукта). Добавленная стоимость – это разность между стоимостью продукции, произведенной фирмой, и стоимостью, уплаченной другой фирмой за промежуточную продукцию. При расчете добавленной стоимости учитываются не все издержки производства. Добавленная стоимость состоит из заработной платы, ренты, прибыли и процентов. Стоимость конечных товаров и услуг, произведенных за определенный период времени, равна сумме стоимостей, добавленных на каждом этапе производства конечного продукта во всех отраслях экономики.

2).При расчете ВНП по доходам суммируются все виды факторных доходов (ЗП, рента, проценты, прибыль), а также два компонента, не являющихся доходами: амортизация, чистые косвенные налоги – уплачиваемые фирмами налоги, включаемые в цену продукции. Чистые косвенные налоги представляют собой разницу между выплаченными налогами и полученными субсидиями.

Чистые факторные доходы из-за рубежа равны разности между доходами, получаемыми гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев на территории страны.

3).Расчёт по расходам: ВВП или ВНП равен расходу всех экономических агентов на конечный продукт. Группа расходов:

– личные потребительские расходы обозначаются С. Они включают расходы домашних хозяйств на товары первой необходимости и длительного пользования, исключая расходы на покупку жилья.

– валовые инвестиции (I). Они включают производственные капиталовложения, а также инвестиции в жилищное строительство. Различают валовые и чистые инвестиции. Если из валовых отнять амортизацию, получим чистые инвестиции.

– Государственные расходы (G).

– Чистый экспорт (Xn) – разница между экспортом и импортом.

Основное макроэкономическое тождество: ВВП (или ВНП) = С+ I + G+ Xn

Важно понимать, что один и тот же товар может входить в разные разделы, если его приобретают разные группы потребителей.

ВВП (ВНП), рассчитанный разными методами, не сходится. Причина в статистической ошибке при определении параметров. В нормальных странах отклонение не превышает 1-2%.

Номинальный и реальный ВНП.

ВВП может расти за счет инфляции – в этом случае его рост ни о чем не говорит. Второй фактор – товарная масса. Если ВВП растет из-за роста товарной массы, это хорошо. При текущей оценке ВНП используются рыночные цены, сложившиеся на момент оценки. Исчисленный подобным образом ВНП называется номинальным. Рассчитывается также реальный ВНП – показатель количества произведенных товаров и услуг, не подверженный влиянию цен. Подход заключается в том, что берется старая цена (за предыдущий период) – тогда четко виден рост продукции. Можно также корректировать номинальный ВНП с учетом реального индекса цен. Обычно используется ИПЦ – индекс потребительских цен. Он выражается отношением между совокупной ценой набора товаров в ткущем периоде и совокупной ценой аналогичного товара в базисный период. Набор товаров – потребительская корзина. Использование фиксированной потребительской корзины не всегда логично, поскольку характер потребления может меняться во времени. А так ИПЦ прямо отражает инфляцию. ИЦПП – индекс цен на продукцию промышленных предприятий (менее распространенный).

Дефлятор ВНП частное от деления номинального ВНП на реальный ВНП. Это цена рыночного набора товаров в отчетном периоде, деленная на цену аналогичного набора в базисном периоде. Дефлятор ВНП шире, чем ИПЦ, поскольку включает большую группу товаров.

Чистый национальный продукт представляет собой сумму конечной продукции товаров и услуг, оставшуюся для потребления после замены списанного оборудования. ЧНП равен ВНП за вычетом амортизации. ЧНП показывает годовой объем производства, который экономика может потребить, не снижая производственных возможностей следующего периода. Важно сравнить ЧНП и чистые инвестиции. Если чистые инвестиции нулевые, значит, мы проедаем все, что производим.

Единственным компонентом ЧНП, который не отражает текущего вклада экономических ресурсов, являются чистые косвенные налоги на бизнес. Национальный доход (НД) равен ЧНП минус чистые косвенные налоги на бизнес.

Для того, чтобы перейти на уровень личного дохода, необходимо из заработанного дохода отнять взносы на социальное страхование, налоги на прибыль (косвенные уже отняли), нераспределенную прибыль + трансферные платежи. Личный доход распадается на две части: потребление и сбережение.

Нац.богатство – совокупность потребительских статей, духовных ценностей, интеллект.потенциала, накопленных обществом в ходе его развития по сост.на определ.дату. В составе нац.богатства выделяют: производственный фонд, непроизводственный, личные имущества граждан. Теневая экономика – неконтролируемое государством производство, обмен и потребление. Уровень теневой экономики плохо поддается оценке. На 2000-й год 8% в США, в России и Беларуси – 42% от общей экономики. Можно оценить уровень теневой экономики по количеству безработных людей, не состоящих на бирже труда.

Совокупный спрос.

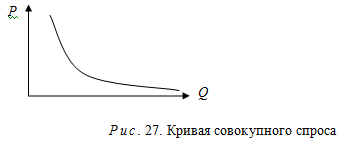

П роцесс

объединения отдельно взятых цен на

товары в совокупные цены, сведение

равновесного количества отдельно взятых

товаров в совокупный объём национального

производства называется агрегированием.

Совокупный спрос представляет собой

абстрактную модель соотношения между

уровнем цен и реальным объёмом

производства. Общая характеристика

данной модели состоит в том, что чем

ниже уровень цен на товары, тем больше

национального продукта смогут приобрести

покупатели. Построить по точкам

невозможно, т.к. это абстракция.(рис.

Кривая совокупного спроса Q-объем

нац.пр-ва,Р -цена, сама кривая агрегированный

спрос AD).Ценовые

факторы совокупного спроса:

эффект процентной

ставки – с

повышением уровня цен повышаются

процентные ставки, а рост процентных

ставок сопровождается сокращением

потребительских расходов; эффект

материальных ценностей

(богатства) – с ростом уровня цен

покупательная способность накопленного

богатства понижается; эффект

импортных закупок

– если цены на внутреннем рынке

повышаются, то покупатель покупает

импортный товар, также падает спрос на

мировом рынке.

роцесс

объединения отдельно взятых цен на

товары в совокупные цены, сведение

равновесного количества отдельно взятых

товаров в совокупный объём национального

производства называется агрегированием.

Совокупный спрос представляет собой

абстрактную модель соотношения между

уровнем цен и реальным объёмом

производства. Общая характеристика

данной модели состоит в том, что чем

ниже уровень цен на товары, тем больше

национального продукта смогут приобрести

покупатели. Построить по точкам

невозможно, т.к. это абстракция.(рис.

Кривая совокупного спроса Q-объем

нац.пр-ва,Р -цена, сама кривая агрегированный

спрос AD).Ценовые

факторы совокупного спроса:

эффект процентной

ставки – с

повышением уровня цен повышаются

процентные ставки, а рост процентных

ставок сопровождается сокращением

потребительских расходов; эффект

материальных ценностей

(богатства) – с ростом уровня цен

покупательная способность накопленного

богатства понижается; эффект

импортных закупок

– если цены на внутреннем рынке

повышаются, то покупатель покупает

импортный товар, также падает спрос на

мировом рынке.

Неценовые факторы (вызывают смещение кривой спроса): изменение потребительских, государственных расходов, инвестиций и расходов на чистый экспорт.

Совокупное предложение.

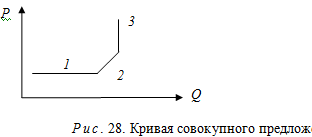

Совокупное предложение представляет собой абстрактную модель, характеризующую реальный объем производства при данном уровне цен. Повышение цен стимулирует повышение производства товаров, их снижение сопровождается снижением объёма производства.

Р ис

Кривая совокупного предложения AS(Q-объем

нац.пр-ва,Р –цена)

ис

Кривая совокупного предложения AS(Q-объем

нац.пр-ва,Р –цена)

Кривая совокупного предложения имеет три части: первый отрезок – кейнсианский – показывает что объём производства можно наращивать без изменения цен (кризис), классический отрезок (третий) – в честь классиков: саморегулируемая экономика, ресурсы используются по максимуму, рост производства невозможен(переходный), 2ой отрезок промежуточный ( макс исп-ие факторов производства).

Неценовые факторы совокупного предложения (вызывают смещение вправо-влево): цены на ресурсы, производительность труда, изменение правовых актов.

Макроэкономическое равновесие.

Р

AS

AD

Д

AD

AD

Формула

располагаемого дохода:

![]() (потребление

и сбережение)

(потребление

и сбережение)

Пропорция,

в которой доход делится на потребление

и сбережение, зависит от склонности

домохозяйств к сбережениям либо

потреблениям. Различают два вида

склонности: средняя и предельная. Средняя

склонность к потреблению и сбережению:![]()

Предельные

склонности:![]()

![]()

![]()

Основным фактором, определяющим величину потребления и сбережения, является доход. Кроме того на эти величины влияет накопленное богатство, цены на товары, ожидания домохозяйства (если ожидаем повышения цен, больше потребляем сегодня), увеличение или сокращение налогов и т. д.

Р ис.

30.

ис.

30.

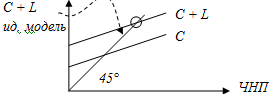

Биссектриса показывает равновесное состояние, при котором весь произведенный продукт подлежит потреблению.

Вследствие

сбережений доход превращается в расход,

т. е. представляет собой утечку (изъятие)

доход домохозяйств, в результате чего

потребление становится меньше объема

производства. Утечка части средств

компенсируется другой частью расходов

- инвестицией. В

итоге получается, что для уравнения

совокупных расходов и объема производства

необходимо уравнять сбережения и

инвестиции

![]() .

.

В зависимости от динамики расходов меняется общая фактическая величина ЧНП и его равновесное состояние. Результат подобной зависимости получил название эффекта мультипликатора. Мультипликатор = изменение в реальном ЧНП разделить на первоначальное изменение в расходах. (ЧНП увеличивается в большей пропорции, чем расходы).

Цикличность экономического развития.

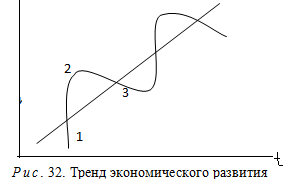

Ц икличность

макроэкономического развития –

непрерывные колебания рыночной Э,когда

рост пр-ва сменяется спадом, а повышение

еловой активности понижением. Э цикл –

форма движения и развития рыночной Э.

Реальный эк.цикл:

икличность

макроэкономического развития –

непрерывные колебания рыночной Э,когда

рост пр-ва сменяется спадом, а повышение

еловой активности понижением. Э цикл –

форма движения и развития рыночной Э.

Реальный эк.цикл:

1-подъем или экспансия, 2 –рецессия, 3 – нижняя точка кризис. Ось ОУ – нац.доход=деньги.

Кривая отражает рост потребностей со временем. То, что считалось благом раньше, сейчас уровень кризиса.

Экономический кризис обычно выражается в перенакоплении: перепроизводство и перенакопление производственного оборудования, реже – перенакопление денежного капитала. Причиной цикличного развития считается несоответствие производства и потребления.

Теории экономических циклов

1) 8-10летние большие промышленные циклы. Эти циклы связаны с производством промышленных благ. Срок – срок службы оборудования

2) малые циклы (4-5 лет) связаны со структурными изменениями в экономике (появление новых отраслей, смена ассортимента)

3) 50 – 100 лет строительные циклы (длинные волны Кондратьева).

Все теории разделяют интернальные и экстернальные. Экстернальные ищут причины вне экономической системы (солнечный ветер, лунный ветер, Дарт Вейдер, Чак Норрис). Интернальные теории – причины внутри экономики. Большинство экономистов считают, что интернальные и экстернальные теории нужно комбинировать.

Безработица.

Международная организация труда (МОТ): безработный – человек, который хочет и может работать, но не имеет возможности работать.

Все население страны может быть разделено на группы:

1) экономически неактивное население – жители страны, не входящие в состав рабочей силы, т.е. учащиеся, студенты, пенсионеры, дети; лица, ведущие домашнее хозяйство; отчаявшиеся найти работу; лица, которым нет необходимости работать;

2) экономически активное население – трудоспособные граждане, предлагающие свою рабочую силу на рынке.

Доля численности экономически активного населения в общей численности показывает уровень экономической активности населения(Уа): Уа=Эа/Н * 100%

Экономически активное население (Эа) делится на ряд групп:

1) занятые: работающие по найму и трудящиеся без оплаты на семейных предприятиях;

2) безработные товарищи (нет работы, занимаются поиском работы, готовы приступить к работе, обучаются по направлению государственной службы занятости). У нас низкий уровень безработицы, потому что мало людей, которые хотят стать на учёт, т.к. надо за Br 75 000 участвовать в бесплатных общественных работах.

Уровень безработицы – удельный вес численности безработных в численности экономически активного населения : Уб= (Эа – Занятые)/ Эа

Виды безработицы:

1) циклическая(связана с временным недостатком рабочих мест для работников физического и умственного труда, обладающих трудом нормального качества). Этот вид имеет прямую связь с фазами экономического цикла, поэтому такую безработицу принято называть ещё циклической.

2) структурная (перемещ.пр-ва из одного в др.регион, упадок старых отраслей и появл.новых)

3) фрикционная (люди с крайне нерегулярной занятостью – сезонные, на дому, лица, собирающие бутылки (смотря где).

4)скрытая

Выделяется понятие естественного уровня безработицы: сумма фрикционной и структурной безработицы.

Производственный потенциал – реальный объём ВВП, который можно произвести при относительно полном использовании ресурсов.

Закон Оукена: если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень на 1%, то отставание объёма ВВП составит 2,5%.

Принципы трудовой занятости: запрещение принудительного труда, занятость граждан связана с удовлетворением личных и общественных потребностей, защита права на труд, право защиты от безработицы.

Кроме того, существует система социальных амортизаторов, которые применяются для обеспечения экономической безопасности трудящихся.

Элементы соц.защиты от безработицы:

-сокращение законодательно установленной продолжит.рабоч.времени в период массовой Б.

-рекоменд.проводить на предприятии разделение рабочих мест

-досрочно увольняют рабочих -созд.новых рабочих мест, проведение общественных работ

-сокращ.предлож.рабочей силы на рынке труда(жесткая миграц.политика, льготы иностр.на возвращение назад)

-биржи труда -фонды страхования по Б.

На Западе используют индекс нищеты: сумма уровней безработицы и инфляции.

Инфляция.

Инфляция – переполнение сферы обращения денежными знаками сверх действительной потребности национального хозяйства.

По характеру обесценивания денег различают следующие виды инфляции:

открытая инфляция (открытый рост цен),

скрытая, или подавленная, инфляция (цены на месте, товара нет),

инфляционный шок (одномоментное резкое удорожание товаров).

Открытая инфляция – это процесс, а инфляционный шок – одномоментное явление.

По темпам роста выделяют:

ползучую инфляцию (цен растут постепенно и неуклонно),

галопирующая (10-100% в год),

гиперинфляция1 (выше 100%).

Инфляция обычно измеряется с помощью статистического показателя индекс цен: цена потребительской корзины в нынешнем году к цене потребительской корзины в базисном году.

Под «ценой» инфляции понимают конечный результат её воздействия на доходы общества. На практике встречается три варианта этой цены: позитивный, нулевой и негативный.

Существует несколько вариантов «цены» инфляции:

позитивный

нулевой

негативный

Позитивный вариант инфляции приносит кому-то доход. Выборы грядут: государству нельзя повышать налог, зато можно выпустить деньги, повысить цены и собрать денег побольше. Государство выигрывает.

Нулевой вариант – редкое явление, при котором все потери от роста цен компенсируются увеличением дохода. Смысла в этом нет. Проще остаться на уровне, который был.

Негативный вариант выражается в уменьшении реальных доходов. Происходят потери вследствие разных вариантов:

потери от хранения денег дома,

издержки меню,

убытки из-за несовершенства юридической практики,

потери из-за несовершенства налогового законодательства,

издержки неверных инфляционных ожиданий.

Количественная теория денег определяется уравнением Фишера

![]()

М – масса денег в обращении, V – скорость обращения денег, Р – средний уровень цен, Q – количество товара.

При росте М и постоянном количестве товара растёт Р – инфляция.

Подъём цен, вызванный увеличением массового спроса, называют инфляцией спроса.

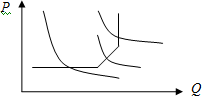

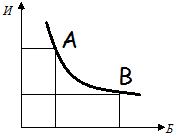

Взаимосвязь инфляции и безработицы.

В условиях приближения к экономическому потенциалу возникает альтернатива между ростом занятости - с одной стороны, и ростом инфляции, с другой. Увеличение занятости и снижение безработицы сопровождается ростом инфляции спроса, т.к. в экономике постоянно уменьшается объем неиспользованных ресурсов и расширять производство приходится за счет «переманивания» ресурсов от одной фирмы к другой, из одной отрасли в другую, путем повышения ставок заработной платы и цен на инвестиционные товары. Снижение уровня инфляции спроса может быть достигнуто только путем ограничения занятости и увеличения безработицы. Это означает, что в краткосрочном периоде между уровнями инфляции и безработицы обнаруживается обратная зависимость.

Эту закономерность установил А. Филлипс в конце 50-х гг. XX в., что можно наглядно представить в виде кривой Филлипса.

Исходя из кривой Филлипса, возникают два варианта для разного практического сочетания взаимозависимых величин:

1) или низкая безработица и высокая инфляция (точка А на графике);

2) или низкая инфляция и высокая безработица (точка В на графике).

Кривая работает только в короткий (краткосрочный) период. Если взять длительные периоды (5-10 лет), то при высоком уровне безработицы цены продолжают повышаться.

Стагфляция – одновременно высокий уровень инфляции, безработицы. Кривая Филипса не работает. Существует застой производства.

Структура финансовой системы.

Финансовая система представлена системой финансовых институтов и организационных процессов в экономике. По другому определению, это совокупность финансовых сфер и звеньев.

Финансы – это отношения по поводу формирования, распределения и использования денежных средств. Т.е. финансовые отношения более узкие, чем денежные. Они относятся к сектору юридических лиц. Это, например, отношения работодателя с рабочим при выплате зарплаты.

Финансы обладают двумя основными функциями: распределительная и контрольная.

Структура финансовой системы.

• Первая часть – государственная финансовая система.

• Вторая – финансы предприятий.

Государственная финансовая система распадается на:

• государственную бюджетную систему,

• государственный кредит,

• внебюджетные фонды.

Структура бюджетной системы зависит от государственного устройства.

В унитарных государствах выделяют:

• госбюджет

• местный бюджет.

В федеративных государствах выделяют

• госбюджет

• местный бюджет.

• бюджеты членов федерации.

Ведущим звеном государственной финансовой системы является госбюджет. Государственный бюджет – основной финансовый план страны на текущий год, имеющий силу закона. Это главный инструмент перераспределения национального дохода. Он состоит из расходной и доходной частей. Доходная часть обеспечивается за счет налоговых поступлений. За госбюджетом закреплены основные налоги: подоходный, таможенные пошлины, акцизы, НДС, налог на прибыль с предприятий.

Государственный кредит – кредитные отношения, в которых государство выступает в качестве заемщика, а в качестве кредиторов – физические и юридические лица. Займ может быть облигационный и безоблигационный. Может появиться также государственный долг – совокупность суммы основного долга и процента по задолженностям в отношении третьих лиц. Государственный долг может быть внутренним и внешним.

Внебюджетные фонды (В РБ их почти нет) – институты, за которыми закреплены определенные расходы и доходы. Раньше это был фонд социальной защиты населения. Сейчас он внесен в бюджет. Суть в том, что они получают устав и функционируют достаточно автономно. Бывали в России времена, когда парламент не принимал бюджет. Год начинался, а бюджета нет. А пенсию все равно надо платить, дороги надо ремонтировать. Эти постоянные расходы поручают внебюджетным фондам.

Бюджет может находиться в сбалансированном состоянии, дефицитном и профицитном. Большинство современных бюджетов развитых стран страдают регулярными хроническими дефицитами.

Сущность налогов и их виды.

Главный инструмент фискальной политики – налоги.

Налоги – это индивидуальные, обязательные и безвозвратные платежи взымаемые государством с физических и юридических лиц.

Социально-экономическая сущность налогов заключается в тех функциях которые они выполняют. Функции налогов:

• фискальная (основная функция)

• стимулирующая (налоги могут быть активным инструментом регулирования экономики)

Классификация налогов

1) По степени регулирующего воздействия на экономику:

• налоги регулирующие ценообразование

• налоги регулирующие издержки производства:

1. налоги на имущество

2. различные отчисления во внебюджетные фонды.

К первым относятся НДС и акцизы. Они устанавливаются центральным правительством.

2) С точки зрения реальных плательщиков налогов, налоги бывают:

• прямые

• косвенные.

Прямыми считаются налоги, которые непосредственно ложатся на производителя (налог на прибыль, подоходный, налог на недвижимость). К косвенным налогам относятся те, которые перечисляются предприятиям, но реально выплачиваются конечным потребителем (НДС, акцизы).

3) Классификация по влиянию на мотивы экономического поведения. (С точки зрения воздействия на бизнес)

• условно постоянные

• условно переменные.

Первая группа не зависит от деловой активности (н-р, налог на недвижимость). Вторая группа, н-р, налог на прибыль.

4) В зависимости от органа, который вводит налог, налог бывает:

• Государственный

• местный.

5) В зависимости от характера налоговой ставки:

• пропорциональные

• прогрессивные

• регрессивные

Элементы налога:

• субъект налога (налогоплательщик),

• объект налога (предмет, подлежащий обложению),

• источник налога (доход субъекта, из которого уплачивается налог),

• единица обложения (единица измерения объекта),

• налоговая ставка (величина налога на единицу обложения),

• налоговый оклад (сумма налога с одного объекта),

• налоговые льготы (полное либо частичное освобождение от налогов).

В зависимости от построения налога ставки бывают:

• твердыми

• долевыми.

Способы взимания налогов:

• кадастровый,

• изъятие налога до получения объекта обложения (у источника),

• по декларации

Государственный бюджет.

Ведущим звеном финансовой системы выступает – государственный бюджет.

Он представляет собой форму образования и расхода централизованного фонда денежных средств предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства.

Государственный бюджет это основной финансовый план страны на текущий год имеющий силу закона.

Государственный бюджет главный инструмент перераспределения национального дохода. Через него перераспределяется примерно 40 % национального дохода.

Основные доходы государственного бюджета - это налоги (70-90 %) и штрафы.

Направление государственного бюджета:

• военное дело

• поддержка экономики

• социальные расходы

Государственный бюджет оказывает воздействие на все другие звенья финансовой системы.

Государственные бюджеты большинства стран мира характеризуются крупными хроническими дефицитами.

Три состоянию бюджета:

• дефицит (расходы превышают доходы)

• профицит (доходы превышают расходы)

• сбалансированное состояние (доходы = расходам)