Этимология названия

Существуют разные теории о происхождении слова "русалка". Самая распространенная из них, высказанная в большинстве этимологических словарей, в том числе под редакцией Н.Шанского и Т.Бобровой, предполагает, что слово «русалка» восходит к древнерусскому «русалия» - так назывался у славян праздник весны. Как известно, весенние праздники тесно связаны с христианским праздником Троицы, которая в Греции называлась «rosalia» - от латинского «праздник роз». Однако, как пишет О.П.Валянская в своей книге «Женщина в мифах и легендах», на Балканах розалиями назывались античные поминальные обряды, которые, кстати, отчасти напоминали обряды русальной недели на Руси.

Часто этимологию слова «русалка» связывают с водой, предполагая в нем древний корень, служивший для обозначения водных пространств и мест, находящихся рядом с ними. К примеру, в санскрите "раса" - вода, у кельтов "рус" - озеро. Иногда кажется, что древнее название нашего государства - «Русь» - имеет словом «русалка» общий корень, но точных подтверждений этому нет.

Историк С.Соловьев считает, что истоком этого корня является преобладающий цвет волос русалок и русских людей в целом — русый.

Разновидности русалок. Русалки в других народах

В европейской мифологии духами воды считались ундины.

Ундины

изображались у разных народов красивыми

девушками с длинными прекрасными

волосами и чаще всего без хвоста. По

преданиям, ундины жили в речных водах

и заманивали своим волшебным пением

путников и рыбаков на дно, а там могли

убить их или сделать своими любовниками.

Ундины

изображались у разных народов красивыми

девушками с длинными прекрасными

волосами и чаще всего без хвоста. По

преданиям, ундины жили в речных водах

и заманивали своим волшебным пением

путников и рыбаков на дно, а там могли

убить их или сделать своими любовниками.

Во всем мире существовали схожие верования в духов воды, которые обладали практически одинаковыми свойствами. Так, в греческой мифологии такими духами были нереиды и сирены, в римской - наяды или речные нимфы, на Востоке — пери, ар-сурри и вирь-авы. В германских легендах духи воды назывались никсами, в прибалтийских — гуделками. У французов русалки обладали не рыбьими, а змеиными хвостами, а в Африке насельницами водных просторов считались просто речные ведьмы. У славян русалки тоже были разными: в Украине — мавки, у сербов и болгаров — вилы, у русских — русалки, моряны, берегини, лобасты, шутовки, водяницы и лоскотухи.

Повсеместно веровали в водяных дев, которые, как правило, были дочерьми или женами водяных царей. Еще в пятом веке нашей эры греческий историк Прокопий Кесарийский писал в своей хронике, что славяне поклоняются речным нимфам. В фольклоре это прослеживается очень хорошо: к примеру, в русской народной сказке «Садко» мы видим, как морской царь предлагает полюбившемуся гусляру выбрать себе жену из тысячи морских дев:

Говорит царь таковы слова:

- Не хочешь ли жениться во синем море

На душечке на красной девушке?-

Говорит ему Садко новогородскиий:

- У меня воля не своя во синем море.-

Опять говорит царь морской:

- Ну, Садко, вставай поутру ранёшенько,

Выбирай себе девицу-красавицу.

Вставал Садко поутру ранёшенько,

Поглядит: идет триста девушек красныих.

Он перво триста девиц пропустил,

И друго триста девиц пропустил,

И третье триста девиц пропустил;

Позади шла девица-красавица,

Красавица девица Чернавушка,

Брал тую Чернаву за себя замуж.

У водяных дев было много общих черт, но немало и отличий. По наблюдениям исследователей мифов, чем ближе к югу, тем русалки были красивее и безобиднее. Так, индийские речные девы играли на лютнях, были прелестными на вид и не представляли никакой опасности для мужчин.

Разберем поподробнее разновидности славянских русалок:

Л оскотухи,

щекотухи, лоскотницы или лоскотовки —

по преданиям Белоруссии и Украины, это

юные русалки, которые утаскивают мужчин

в воду, окружают со всех сторон и щекочут,

пока тот не лишится чувств. Лоскотухи

обитали не только в водоемах, но и в

полях, где также могли насмерть защекотать

проходящего мужчину. По мнению ученого

Зеленина, наименование «лоскотуха» -

произошло от древнерусского слова

«лоскотать» - т.е «щекотать».

оскотухи,

щекотухи, лоскотницы или лоскотовки —

по преданиям Белоруссии и Украины, это

юные русалки, которые утаскивают мужчин

в воду, окружают со всех сторон и щекочут,

пока тот не лишится чувств. Лоскотухи

обитали не только в водоемах, но и в

полях, где также могли насмерть защекотать

проходящего мужчину. По мнению ученого

Зеленина, наименование «лоскотуха» -

произошло от древнерусского слова

«лоскотать» - т.е «щекотать».

Лоскотухами становились девушки, умершие зимой или весной. Уберечься от них можно было лишь надев на себя два нательных православных крестика — один на грудь, как полагается, а второй — на спину. Чтобы не попасть на щекотух (лоскотух), люди старались не ходить в одиночку в поля или к воде, особенно после захода солнца в период с Троицы до начала Петровского поста. Чтобы отпугнуть русалок, с собой носили чеснок и полынь.

В Белоруссии эту разновидность русалок также называли «казытками».

М авки

—

в украинской мифологии русалки-младенцы,

проклятые или убитые матерями, а также

некрещеные дети, умершие еще в материнской

утробе, либо в русальную неделю. Говорят,

что русалки похищали детей прямо из

могил: название «мавка», по некоторым

данным, происходит от слова "навка"

(уменьшительное от "навь" — дух

мертвых) и от "мал", "малая",

т.к. мавки были еще совсем детьми. Чаще

всего мавки появлялись в красных или

белых без пояса платьицах и в русальную

неделю бегали по полям между колосьев

вместе со взрослыми русалками. Бегая,

мавки кричали, громко хлопая в ладоши:

авки

—

в украинской мифологии русалки-младенцы,

проклятые или убитые матерями, а также

некрещеные дети, умершие еще в материнской

утробе, либо в русальную неделю. Говорят,

что русалки похищали детей прямо из

могил: название «мавка», по некоторым

данным, происходит от слова "навка"

(уменьшительное от "навь" — дух

мертвых) и от "мал", "малая",

т.к. мавки были еще совсем детьми. Чаще

всего мавки появлялись в красных или

белых без пояса платьицах и в русальную

неделю бегали по полям между колосьев

вместе со взрослыми русалками. Бегая,

мавки кричали, громко хлопая в ладоши:

"Ух, ух, соломенный дух! Мене маты породила, некрещену схоронила!"

По преданию, души таких младенцев можно было окрестить в Духов день или в Троицу, в течение семи лет молясь за них и служа панихиду в первый понедельник Петровки. Встретив мавку, нужно было брызнуть на нее святой водой и сказать:

«Крещу тебя, Иван да Марья, во имя Отца, Сына и Святого Духа». Тогда мавка превратится в ангела и будет защищать своего крестного от бед и неудач. Если же в течение семи лет мавку так никто и не окрестит - она навсегда останется нечистью.

Согласно Общему мифологическому словарю» 2010 г., мавки бестелесны и потому не имеют тени, не отражаются в воде. По другим сведениям, у мавок нет кожи на спине, так что сзади у них можно увидеть все их внутренности.

П о

преданию, мавки часто просят путников

дать им гребешок, и если они этот гребешок

получают, то расчёсываются и уходят,

если нет - могут погубить.

о

преданию, мавки часто просят путников

дать им гребешок, и если они этот гребешок

получают, то расчёсываются и уходят,

если нет - могут погубить.

У А.Н.Толстого есть стихотворение, которое называется «Мавка»:

Пусть покойник мирно спит; Есть монаху тихий скит; Птице нужен сок плода, Древу — ветер да вода. Я ж гляжу на дно ручья, Я пою — и я ничья.. Что мне ветер! Я быстрей! Рот мой ягоды алей! День уйдет, а ночь глуха, Жду я песни пастуха! Ты, пастух, играй в трубу, Ты найди свою судьбу, В сизых травах у ручья. Я лежу — и я ничья.

П олудницы

— у

западных славян (лужичан, чехов) полевые

русалки, которые бегали весной по полям

и предвещали хороший урожай тем, кто

окажет им внимание и как-нибудь «одарит».

Однако с другой стороны, согласно

лужицким сказкам, полудницы с 12 до 2

часов дня ходили по нивам в белом платье

и наказывали тех, кто работал в поле –

отсюда и название «полудница» - от слова

«полдень». Как пишет A. H. Афанасьев в

книге "Поэтические воззрения славян

на природу", среди староверческих

обрядов существовала даже специальная

молитва «на изгнание беса полуденна»,

которая читалась в 12 часов дня.

олудницы

— у

западных славян (лужичан, чехов) полевые

русалки, которые бегали весной по полям

и предвещали хороший урожай тем, кто

окажет им внимание и как-нибудь «одарит».

Однако с другой стороны, согласно

лужицким сказкам, полудницы с 12 до 2

часов дня ходили по нивам в белом платье

и наказывали тех, кто работал в поле –

отсюда и название «полудница» - от слова

«полдень». Как пишет A. H. Афанасьев в

книге "Поэтические воззрения славян

на природу", среди староверческих

обрядов существовала даже специальная

молитва «на изгнание беса полуденна»,

которая читалась в 12 часов дня.

Итак, у северных славян полудницы считались бесами, и матери частенько пугали ими детей, говоря: «Вот уж тя полудница съест!». В Украине же верили, что там, где бегали и веселились русалки, земля становилась более плодородной. Заливные луга испокон веков считались наиболее плодородными, и бегающие по полям русалки как раз символизировали разлив рек. Исследователи считают, что именно процесс орошения породил веру в полевых русалок, которые выходят из воды и влияют на урожай. Так прослеживается явная связь русалок и жриц богинь плодородия, известных по всему миру.

Иногда различали еще лесных русалок, называемых «фаляронами». По мнению Зеленина, «русалок нельзя признать определенно духами водными, или лесными, или полевыми: русалки являются одновременно и теми, и другими, и третьими».

Ш утовки

или шутихи —

обитательницы болот, озер и прудов.

утовки

или шутихи —

обитательницы болот, озер и прудов.

Как и мавка, шутовка — это проклятая матерью дочь, только уже не обязательно маленькая. Шутовкой могла стать и обычная взрослая женщина, зачастую даже крещеная, которую послали «к шутам» или «к чертям». У шутовки длинные и тощие руки, всегда ледяные, бледное лицо и огромные груди.

Шутовки выходят из воды в сумерки и в полночь, реже — в полдень, полностью обнаженными, садятся на кочки и расчесывают свои длинные волосы гребнем из щучьего хребта. Как правило, волосы у шутовок зеленые или черные — и с них всегда, не переставая, льется вода и осыпаются блестки.

Гребень шутовки обладает волшебной силой: причесываясь, она может напустить целую реку воды и даже затопить деревню, жители которой ее как-то прогневали.

Шутовки обычно - веселые проказницы, они катаются по берегу и хохочут, часто вредничают, путая рыбакам сети, катаются на мельничном колесе и портят жернова (часто эти русалки обитают в мельничных и лесных омутах, ночуют в ямах под мельничными колесами). Замерзнув, они приходят в бани к людям погреться и попариться. А зимой приходят в овины, где сушится хлеб, и там греются.

Ш утовки

могут снова стать людьми, если кто-нибудь

из православных даст им крест. По

преданиям, в лесах, если прислушаться,

можно услышать жалобный крик шутовки:

"Дайте

крест, навек вашей буду!"

У нее есть всего три попытки: если ни

один из троих, у кого она попросит креста,

не даст его — она навсегда останется

шутовкой.

утовки

могут снова стать людьми, если кто-нибудь

из православных даст им крест. По

преданиям, в лесах, если прислушаться,

можно услышать жалобный крик шутовки:

"Дайте

крест, навек вашей буду!"

У нее есть всего три попытки: если ни

один из троих, у кого она попросит креста,

не даст его — она навсегда останется

шутовкой.

Шутовки могут выйти замуж за смертного мужчину, которого полюбят, если он сможет отчитать ее от заклятия.

Мечтая вернуться в мир людей, они ходят ночами по деревням и воруют еду в избах, обитатели которых не молятся, садясь за стол, не крестят двери, окна и пороги. От проказ шутовок всегда спасает молитва, хотя особого вреда такие русалки человеку не причиняют: любят пугать людей, воя ночами по избам и уводя с собой тех, кого кто-нибудь проклял или послал «к шутам». Потому древние славяне очень следили за своими словами и к проклятиям относились очень серьезно.

В сборнике «Русские легенды и предания» опубликована сказка «Дана и князь», которая как нельзя лучше описывает древнее поверье о шутовках. Вот ее дословный текст:

«Жила-была на свете красавица Дана. Волосы у нее золотые, тело белее водяной лилии. Позавидовала красоте Даны злая мачеха и вознамерилась погубить падчерицу. Как-то раз позвала в жаркий день купаться близ водяной мельницы да и утопила. А у Даны был жених, молодой князь. Очень тосковал он о невесте и частенько приходил на то место, где погибла его любимая. Как-то задержался он до поздней ночи на берегу и вдруг видит: закрутились сами собой мельничные колеса, и на них стали подниматься из воды девицы-красавицы. Хохочут, поют песни, расчесывают белыми гребнями свои длинные зеленые волосы. И не поверил глазам князь, когда увидел среди них Дану. Кинулся к мельничному колесу, желая схватить ее, но девушка уже прыгнула в воду. Князь - за ней. Но запутался в ее длинных зеленых волосах и не смог выплыть. Пошел ко дну...Вот стоит он на золотом песке, а перед ним самоцветный дворец. - Если хочешь вернуться - возвращайся прямо сейчас, не то поздно будет, - говорит Дана. - Еще минута - и уже никакая сила не сможет вернуть тебя к жизни. - Нет, - говорит князь, - не вернусь. Без тебя мне жизнь не мила. Останусь с тобой. Крепко поцеловала его Дана - и стал после этого князь водяным царем той реки. Днем он вместе с Даной и другими русалками катается в глубине на рыбах, запряженных в золотую колесницу. А в лунные ночи выходит на берег пугать и удивлять добрых людей».

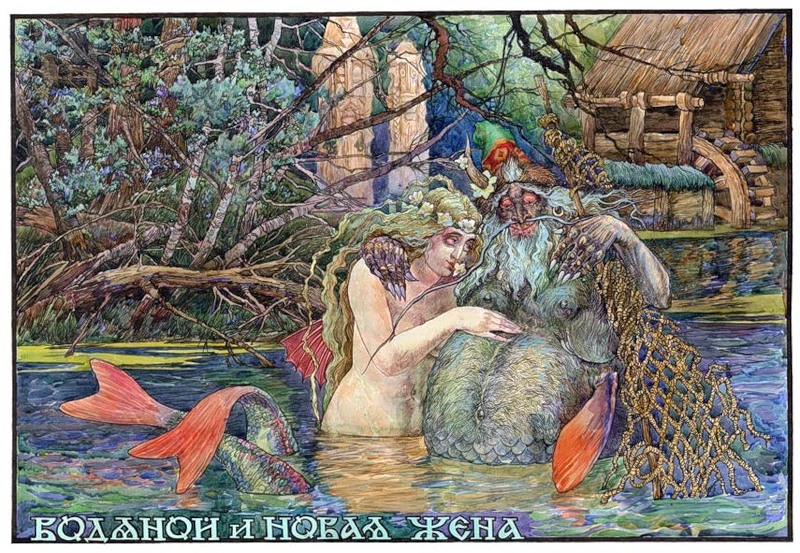

Ч ертовки,

бесовки или водяницы — часто

их относят к шутовкам, но здесь мы

разберем чертовок и водяниц именно как

жен леших и водяных. На вид они бывают

разными: красивыми и уродливыми, молодыми

и старыми. Они также живут в воде; по

преданию, это некрещеные женщины и

девушки, которых утаскивают к себе

водяные, а также девушки, которые купаются

без креста. Водяной может забрать деву

в водное царство и обратить в водяную

после проклятия родителей или неосторожно

сказанного слова. Поэтому вблизи воды

люди также были очень осторожны в

высказываниях, боясь быть унесенными

водяными.

ертовки,

бесовки или водяницы — часто

их относят к шутовкам, но здесь мы

разберем чертовок и водяниц именно как

жен леших и водяных. На вид они бывают

разными: красивыми и уродливыми, молодыми

и старыми. Они также живут в воде; по

преданию, это некрещеные женщины и

девушки, которых утаскивают к себе

водяные, а также девушки, которые купаются

без креста. Водяной может забрать деву

в водное царство и обратить в водяную

после проклятия родителей или неосторожно

сказанного слова. Поэтому вблизи воды

люди также были очень осторожны в

высказываниях, боясь быть унесенными

водяными.

Чертовки живут в воде, их гнезда находятся в омутах и вьются из лент, перьев и соломы, которые водяницы собирают во время русальной недели. По другим версиям водяные со своими женами живут в роскошных дворцах из драгоценных каменьев, в хрустальных теремах, украшенных золотом, серебром, жемчугами, изумрудами, дорогими алмазами, кораллами и перламутровыми раковинами.

Чертовки и водяницы, как и другие русалки, очень любят выходить из воды и расчесывать свои роскошные черные волосы золотым гребнем. Можно стать обладателем магической силы, если выкрасть у бесовки этот чудесный гребень.

По некоторым поверьям водяницы ловили охотников и забирали их к себе в любовники, а если в результате этой связи у них рождался ребенок — они разрывали его на части сразу после рождения.

М оряны

— морские водяницы и шутихи. Обычно

моряны имели огромный рост и считались

великаншами, они поднимались из волн

во время бури и раскачивали корабли

так, что они переворачивались и терпели

крушение. Порой моряны нападали на

людей, пытаясь утащить их в воду, и

спастись от них можно было, лишь выдрав

у них как можно больше волос, похожих

на морскую пену. Водяницы-моряны — это

аналог античных сирен. Согласно поверью,

они живут в прибрежных скалах и

высовываются из волн тогда, когда корабль

подходит близко к рифам.

оряны

— морские водяницы и шутихи. Обычно

моряны имели огромный рост и считались

великаншами, они поднимались из волн

во время бури и раскачивали корабли

так, что они переворачивались и терпели

крушение. Порой моряны нападали на

людей, пытаясь утащить их в воду, и

спастись от них можно было, лишь выдрав

у них как можно больше волос, похожих

на морскую пену. Водяницы-моряны — это

аналог античных сирен. Согласно поверью,

они живут в прибрежных скалах и

высовываются из волн тогда, когда корабль

подходит близко к рифам.

В илы

—

в южнославянской мифологии красивые

длинноволосые девушки, одетые в волшебные

платья. Тот, кто отберет у вилы платье

(ее «вторую кожу») будет иметь над ней

полную власть.

илы

—

в южнославянской мифологии красивые

длинноволосые девушки, одетые в волшебные

платья. Тот, кто отберет у вилы платье

(ее «вторую кожу») будет иметь над ней

полную власть.

Так, бытовала легенда о том, что один моряк, полюбивший вилу, нашел и спрятал на долгие годы ее платье, и они жили на земле в любви и согласии до тех пор, пока их сын не нашел материнскую одежду. Тогда из обычной женщины она снова превратилась в вилу, надела свое платье и уплыла.

Так мотив кражи одежды очень прижился в русских-народных сказках и встречается очень часто: например, в сказке «О морском царе и Василисе премудрой» Иван-Царевич подстерегает купающуюся Василису и ворует у нее платье по наущению старухи:

«Иван - царевич подкрался тихонько и унес сорочку. Вышла из воды красная девица, хватилась - нет сорочки, унес кто - то; осмотрелась кругом и промолвила: - Кто бы ни был таков, у кого моя сорочка, выходи сюда; коли старый человек - будешь мне родной батюшка, коли средних лет - будешь братец любимый, коли ровня мне - будешь милый друг!»

Тот же мотив мы видим в сказке про царевну-лягушку, кожу которой Иван-Царевич сжег и потерял из-за этого свою прекрасную жену.

С огласно

легендам южных славян, вилы жили в горах

и владели озерами, реками и колодцами,

обладали способностью сковывать воды

и имели крылья. Некоторые народы верили,

что вилы — это летающие русалки с

козлиными или лошадиными ногами, которые

они прятали под длинной белой одеждой.

Их одежда часто напоминала пух или газ,

а крылья, как правило, были белые, как у

лебедей — что еще раз доказывает их

происхождение: девы, олицетворявшие

облака и водные потоки и со временем

превратившиеся в духов воды. Но, в отличие

от других русалок вилы не были

утопленницами и нечистью — они считались

духами тучи и дождя. Вилы пели о себе

такие песни:

огласно

легендам южных славян, вилы жили в горах

и владели озерами, реками и колодцами,

обладали способностью сковывать воды

и имели крылья. Некоторые народы верили,

что вилы — это летающие русалки с

козлиными или лошадиными ногами, которые

они прятали под длинной белой одеждой.

Их одежда часто напоминала пух или газ,

а крылья, как правило, были белые, как у

лебедей — что еще раз доказывает их

происхождение: девы, олицетворявшие

облака и водные потоки и со временем

превратившиеся в духов воды. Но, в отличие

от других русалок вилы не были

утопленницами и нечистью — они считались

духами тучи и дождя. Вилы пели о себе

такие песни:

Меня гора-туча родила;

Утренняя роса падала -

Меня, вилу, вспоила;

От горы-тучи ветер веял -

Меня, вилу, баюкал;

То были мои няньки.

Вилы не были опасны для людей, были особенно дружелюбны к мужчинам и сиротам, помогали всем обиженным и маленьким детям. Но если обидеть вилу — она может жестоко отомстить за себя и даже убить одним своим взглядом. Также вилы могли предсказывать будущее, лечить. Сами же были бессмертны.

Л обасты,

албасты, лопасты - в

представлениях у северных русских,

лобаста - нагая женщина большого роста,

безобразная, обрюзгшая, «с громадными,

отвислыми грудями, иногда закинутыми

за плечи на спину, с косами, свисающими

до земли. Она живет в больших болотах,

озерах и омутах, часто захватывает

проходящих мимо людей, затаскивает их

в болото, щекочет, порой до смерти,

сосками своих грудей» - пишет ученый

Зеленин. Часто тело лобасты покрыто

мехом, она пугает людей, громко хохоча

и хлопая в ладоши. Иногда лобаста, как

верили северные славяне, могла принять

облик знакомого человека и завести

путника в гиблые места, откуда никак

нельзя выйти.

обасты,

албасты, лопасты - в

представлениях у северных русских,

лобаста - нагая женщина большого роста,

безобразная, обрюзгшая, «с громадными,

отвислыми грудями, иногда закинутыми

за плечи на спину, с косами, свисающими

до земли. Она живет в больших болотах,

озерах и омутах, часто захватывает

проходящих мимо людей, затаскивает их

в болото, щекочет, порой до смерти,

сосками своих грудей» - пишет ученый

Зеленин. Часто тело лобасты покрыто

мехом, она пугает людей, громко хохоча

и хлопая в ладоши. Иногда лобаста, как

верили северные славяне, могла принять

облик знакомого человека и завести

путника в гиблые места, откуда никак

нельзя выйти.

Перед тем, как появиться лобасте, небо неожиданно чернеет, приближается огромная туча, начинается шторм. В море лобаста топит корабли, на суше — вырывает деревья с корнем.

В Астраханской и Вятской губерниях лобасту описывали как «страшную русалку». Она, как и подобает русалкам, чаще всего сидит у реки или озера на камне, расчесывая распущенные волосы. При появлении человека бросается в воду и исчезает.

О лобастах говорили:

«Тута камышами по ночам албаста шатается», «Глядь, ан за ериком-то девка – знать лобаста – нагишом, чешет голову, а волосы-то длинные-предлинные, а тело-то лохматое-прелохматое».

В сборнике «Казачьи сказки» опубликована народная казачья легенда «Дрон и Лобаста». Вот ее текст:

«Давным-давно жил казак, звали его Дрон. Однажды поехал он на охоту. Едет он, едет по степи и чувствует: словно следит за ним кто-то. Оглянется - нет никого. Что за напасть? Знать, чудится. До вечера за сайгаками по степи кружил, да все без толку. «Не проделки ли это Лобасты? — думает Дрон. — Если так, то сторожко надо себя держать». С Лобастой шутки плохи. Если встретит ее охотник — быть беде: заведет в гиблое место или, того хуже, спящего волосом к былинке привяжет и примешь смерть мученическую.

Свечерело. Развел Дрон у карагача костер. Наладился кулеш варить. Глядь, вроде идет кто-то. Зверь не зверь - человек не человек. Лобаста! Подходит ближе. Вроде как девица, только в шкуры звериные одетая. К костру присела. На варево казачка уставилась и молчит. Дрон котел ей подвинул, ложку дал. Схватила ложку девица, поела - встала и ушла. Всю ночь не спал Дрон, под утро забылся. Глаза открыл - а перед ним девица вчерашняя стоит. И шепчет что-то беззвучно. Не по себе казаку стало. В пот ударило. Вскочил с полости. Как закричит: — Ах ты, ведьма проклятая! И плетью замахнулся, да рука не опустилась. Может, и ведьма. Только красоты писаной. Стоит, смотрит, глаза не отводит. А глаза глубокие, большие. Замерло сердце у казака, голова закружилась. Развернулся круто - и на коня. Отъехал недалеко, оглянулся - а она следом идет. Так и привез Дрон девицу в станицу и женился на ней. Хозяйка справная с той девицы вышла. Одно плохо — молчит и другой одежи, кроме своих шкур, не признает. Дрон уже и так, и сяк, и лаской, и грозил - только она ни в какую. Не снимает своих шкур, сядет и плачет. Однажды ночью дождался казак, когда его жена уснет, вышел во двор и шашкой посек в мелкие клочья шкуры звериные, что одеждой жене служили. Оглянулся - на приступках жена стоит и говорит: — Эх, Дрон, погубил ты меня на веки вечные... Не дождался ты всего три дня и три ночи... И пропала. Изменился Дрон с тех пор, лицом посерел, телом опал. Много ли, мало ли времени прошло, надоумили его поехать к одному старику. Старик налил в чашку воды, бросил туда кольцо, пошептал что-то, руками поводил. — Вот, посмотри на жену свою раскрасавицу. Видит Дрон степь, стадо сайгачье, а промеж сайгаков Лобаста его прыгает. Роста махонького, тело шерстью обросло, нос клювом утиным торчит, вместо ног копыта. Стыдно стало Дрону. Поехал он жену свою разыскивать. Едет Дрон по степи, в голове грустные мысли держит. День едет, два, притомился, конь спотыкается. Сам едва в седле держится. Вдруг смотрит: темная туча с горизонта идет, по земле стелется. Кружил Дрон по степи, кружил - нигде просвета не видать. «Все, — думает, — конец мне пришел». Только это подумал -стоит перед ним Лобаста и говорит: — На первый раз прощаю тебя. Возвращайся домой, Дрон. От одного вида Лобасты страшного дрогнуло сердце у казака, в душу сомнение забралось. Язык не повернулся что-то сказать в ответ. И поехал восвояси.. «Все равно, — думает, — мне не жизнь без нее, надо вертаться». И повернул коня назад. День едет, два. Сушь стоит невыносимая. Ни ручеечка кругом, ни лужицы маленькой. В висках кровь стучит, язык распух. Как в бреду Дрон. Видится ему река широкая: воды там, пей — не хочу. Упал Дрон с коня, еле живой. «Не по мне, — думает, — это дело — с нечистой силой тягаться». Только подумал так, глядь - стоит перед ним Лобаста. — Последний раз тебя прощаю, Дрон. На третий раз не жить тебе на этом свете. Сказала и исчезла. А на том месте, где стояла она, родничок забил, да такой веселый! Припал к нему Дрон, напился, отлежался. Поднялся и пошел Лобасту искать, а ручеек тот разлился в речку. Вдруг накатила на Дрона волна, сбила с ног и потащила к морю-океану. Борется Дрон, как может, плывет, да из сил быстро выбился. Чувствует, конец ему приходит. Собрался с духом и крикнул: — Прощай, дорогая, навсегда! Не отступился я от тебя! Очнулся Дрон на своем дворе. В руках шашка, а рядом шкуры лежат посеченные. А на крыльце жена стоит, раскрасавица. Слов нет, до чего пригожая. Разодетая так, что твоя княжна. В ноги ему кланяется и говорит: — Спасибо тебе, Дрон, муж мой разлюбезный, спасла меня твоя любовь. И зажили они счастливо. Детишек у них много было»

В этой сказке можно заметить некоторые переклички с другими поверьями и сказками, например, о проклятии, которое может снять с русалки возлюбленный. Снова мы видим тему волшебной одежды-шкуры, которую прячет заколдованная девица, чтобы ее никто не выкрал и не уничтожил, подобно Ивану-царевичу из сказки про царевну-лягушку. Но даже при том, что лобаста изображена здесь прекрасной, но проклятой девушкой, а не огромным бесформенным монстром с клыками, описание ее внешнего вида приведено здесь во многом довольно точно: звериная шерсть, устрашающий вид, получеловеческий- полузвериный облик. Как мы видим, и поведение лобасты приведено здесь весьма схоже с большинством легенд: во второй раз она появляется из черной тучи, в третий — разливает реку, в которой Дрон должен утонуть, сама — носит шкуры и прыгает с сайгаками по степям и полям.

В некоторых отдельных местностях русалок-лобаст называют «лихоплесками» от того, что они лихо плещутся или лихо пляшут.

Т аким

образом, легенды разных народов очень

часто пересекаются, и нет двух совершенно

одинаковых описаний одного и того же

мифического существа, хотя общие его

черты, безусловно, прослеживаются в них

очень хорошо.

аким

образом, легенды разных народов очень

часто пересекаются, и нет двух совершенно

одинаковых описаний одного и того же

мифического существа, хотя общие его

черты, безусловно, прослеживаются в них

очень хорошо.