- •2. Понятие и структура кредитной системы страны. Государственное антикризисное регулирование. Нормативные акты, регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

- •7. Государственное регулирование оценочной деятельности в рф. Принципы оценки

- •8. Закон рф «Об оценочной деятельности». Основные положения

- •9. Применение оценочной деятельности в практике арбитражного управляющего

- •10. Общие понятия и законодательная база реструктуризации

- •11. Понятия и критерии эффективности реструктуризации

- •Оценка эффективности реструктуризации предприятий.

- •12. Особенности реструктуризации в процедурах несостоятельности

- •13. Основные экономические школы и их трактовка основ экономической науки

- •14. Основные этапы развития экономики Запада, Востока и России

- •15. Рыночная экономика и ее характерные черты. Субъект рыночной экономики. Экономические ресурсы

- •24.Макроэкономические цели и задачи. Основные макроэкономические показатели

- •25.Мировое хозяйство и международная торговля

- •26.Валютный рынок. Мвф и его роль в регулировании валютных отношений

- •27. Индексный метод в статистике. Агрегатная форма общего индекса (индекс Пааше и Ласпейреса)

- •28.Налоги: сущность, функции и виды. Понятие налоговой системы

- •29.Налоговый кодекс рф. Основные принципы налогообложения

- •30. Налоги на прибыль и имущество организаций и предприятий

- •31.Налог на добавленную стоимость. Налоги, включаемые в себестоимость продукции

- •33.Шаги предпринимательского выбора. Семь шагов предпринимательского выбора, как алгоритм решения задачи – быть, или не быть предпринимателем

- •36. Инвестирование: сущность, виды, субъекты и объекты

- •Иностранные

- •37. Инвестирование в основные средства. Объективные основы амортизационной политики. Сроки и методы амортизации

- •Основной капитал

- •Показатели и эффективность обновления основного капитала.

- •38. Источники и классификация инвестиций

- •39. Финансовые посредники и институты коллективного инвестирования

- •40. Инвестиционные проекты: сущность, фазы и оценка

- •Предынвестиционная фаза

- •Инвестиционная фаза (фаза капитального строительства)

- •Эксплуатационная

- •Формулирование целей и определение критериев оценки инвестиционных проектов

- •41. Критерий и методы оценки и ранжирования инвестиционных проектов

- •Конкретные методы оценки инвестиций

- •Внутренняя норма дохода (irr)

- •Период окупаемости

- •42. Риски и их учет в инвестиционном проекте

- •43. Финансовые инвестиции: элементы и этапы инвестиционного процесса. Прямой и опосредованный способ инвестирования

- •Инвестиционный процесс

- •1. Выбор инвестиционной политики

- •2. Анализ рынка ценных бумаг

- •3. Формирование портфеля ценных бумаг

- •4. Реструктуризация портфеля

- •5. Оценка эффективности управления портфелем

- •44. Рынок ценных бумаг

- •45. Формирование портфеля с использованием теории Гарри Марковица

- •46. Оценка ожидаемой доходности и стандартное отклонение портфеля

- •47. Выбор оптимального портфеля

- •48. Стили формирования общего портфеля ценных бумаг

- •49. Шесть функций денежной единицы

- •1. Сложный процент или будущая стоимость денежной единицы

- •2. Дисконтирование. Текущая стоимость денежной единицы

- •3. Текущая стоимость аннуитета

- •4. Будущая стоимость аннуитета

- •5. Взнос на амортизацию денежной единицы

- •6. Периодический взнос на формирование фонда возмещения

- •50. Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса

- •51.Рыночный (сравнительный) подход в оценке бизнеса

- •52. Доходный подход к оценке бизнеса

- •53. Классификация и принятие управленческих решений

- •54. Функции и организационные структуры менеджмента

- •55. Управление персоналом. Кадровая стратегия предприятия и факторы ее определяющие

- •56. Внешнее управление. Порядок ведения внешнего управления. Полномочия внешнего управляющего

- •57. Конкурсное производство. Правовые последствия открытия конкурсного производства. Полномочия конкурсного управляющего

- •58. Процедуры банкротства. Наблюдение. Первое собрание кредиторов и окончание наблюдения

- •59. Лица, инициирующие признание организации несостоятельной (банкротом). Понятие и классификация кредиторов. Возбуждение производства по делам о банкротстве.

- •60. Финансовое оздоровление как одна из стадий процедуры банкротства.

- •61. Мировое соглашение. Форма мирового соглашения, его обязательные условия. Лица уполномоченные заключать мировое соглашение

- •62.Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства)

- •100. Модель Гордона (по новым вопросам)

- •Показатели использования оборотных средств

- •Нормирование оборотных средств

- •Источники формирования оборотного капитала

- •Характеристика коэффициентов ликвидности

- •1.Коэффициент текущей ликвидности

- •2.Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности

- •3.Коэффициент абсолютной ликвидности

- •4.Маневренность собственных оборотных средств

- •Анализ ликвидности баланса

- •3. Закон развития:

- •71.Формирование антикризисной маркетинговой стратегии.

- •72. Антикризисный организационно-производственный менеджмент

- •73 Антикризисный финансовый менеджмент

- •Выявление действительного уровня прибылей (убытков) и рентабельности предприятия

- •Анализ деловых и финансовых рисков предприятия во взаимосвязи с уровнем рентабельности

- •Ликвидность (х2)

- •Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

- •Ликвидность (х2)

- •Зона 2

- •Ликвидность (х2)

- •Ликвидность (х2)

- •Выявление направлений финансового оздоровления с использованием формулы Дюпона

- •Критические уровни рентабельности предприятия (roe, roa)

- •Анализ условий безубыточности предприятия и первоочередные меры по увеличению его прибылей

- •Операционный и финансовый риски предприятия

- •Основные проблемы диагностики предприятия

- •Законы функционирования предприятия

- •Общая постановка задачи распознавания кризиса

- •Порядок диагностики кризисной ситуации по а. Волкову

- •Классификация финансовой устойчивости предприятий (по г.В. Савицкой, а.Д. Шеремету, в.В. Ковалеву)

- •Постановление Правительства рф № 855 от 27.12.2004 года (Временные правила проведения арбитражным управляющим признаков фиктивного и преднамеренного банкротства)

- •Приказ фсфо России № 16 от 23.01.2001 года («Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций»)

- •Распоряжение фсфо России № 31-р от 12.08.1994 года («Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса»)

- •Зарубежные (модель э.Альтмана, Таффлера, Спрингейта, у.Бивера, Лиса) диагностики банкротства предприятия

- •Российские (модель р.С. Сайфулина, г.Г. Кадыкова, модель о.П. Зайцевой) диагностики банкротства предприятия

- •Особенности адаптации зарубежных моделей диагностики к российским условиям

- •9. Резюме.

- •86. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Рекламная политика .

- •88.Стратегии финансирования оборотных активов предприятия. Оборотные активы их состав и характеристика. Модели финансирования оборотных активов. Хеджирование. Маржа безопасности.

- •96.Цели и задачи планирования финансовой деятельности. Виды внутрифирменного финансового планирования. Годовой финансовый план (бюджет) компании. Оперативное финансовое планирование.

- •106.Амортизация: понятие и методы расчеты суммы амортизационных вычислений в бухгалтерском учете и нк

- •107. Экономическое обоснование допустимых стратегий и реорганизованных политик предприятия

- •108.Модель оценки капитальных активов.

- •109.Личность менеджера, лидерство и стиль управления.

- •111.Модель кумулятивного построения ставки дисконтирования

- •112.Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевой специфики

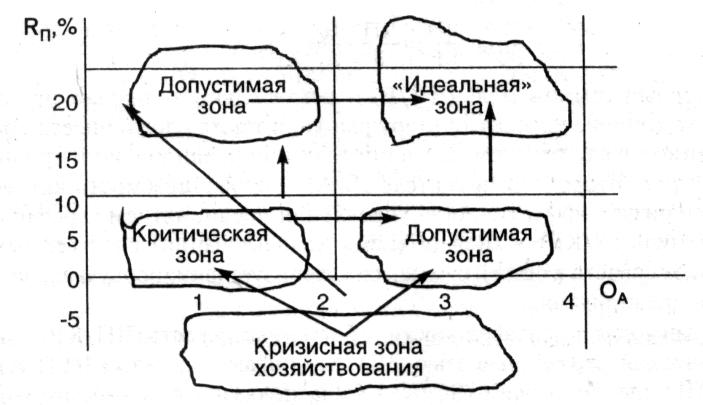

Критические уровни рентабельности предприятия (roe, roa)

Рентабельность всех активов (ROA) предприятия рассчитывается делением чистой прибыли на среднегодовую стоимость активов предприятия. Этот коэффициент отражает, сколько денежных единиц потребовалось фирме для получения одной денежной единицы прибыли независимо от источника привлечения этих средств. Этот показатель является одним из наиболее важных индикаторов конкурентоспособности предприятия.

Рентабельность собственного капитала (ROE) позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками, и сравнить этот показатель с возможным получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги. Этот показатель оказывает существенное влияние на уровень котировки акций предприятия. Рассчитывается коэффициент как отношение чистой прибыли к среднегодовой сумме собственных средств. Этот показатель отражает, сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая денежная единица, вложенная собственниками предприятия.

Критические значения рентабельности активов определяются из соотношения ROA < a, где а — «цена капитала» (норма дисконтирования или ставка рефинансирования).

ROA =П/А=(П/В)*(В/А)= Rn * Оа — рентабельность активов .

Здесь П — прибыль; А — активы предприятия; В — объём продаж; Rn — рентабельность продаж продукции (коммерческая маржа); Оа — отдача активов (коэффициент трансформации). В зависимости от величины показателей Rn и Оа выделяются возможные зоны хозяйствования и направления развития предприятия (рис . 3). «Идеальной считается зона, когда оба показателя имеют высокую величину, а критической — низкую . В случаях же, когда величина показателя разная, зона считается допустимой .

Рис. 19.3. Возможные зоны хозяйствования и направления развития предприятия.

Кризисная зона определяется отрицательной величиной Rn .Критические значения рентабельности собственного капитала (ROE) также определяются из соотношения ROE < а . Структурный состав этого показателя, который необходим в аналитической оценке финансового состояния предприятия, целесообразности и допустимых условий привлечения заемных средств, представляется трехфакторной моделью:

ROE=(П/В)*(В/А)*(А/С)= Rn * Оа*(1/Кa)-рентабельность собственного капитала,

С — собственный капитал; Ка — коэффициент автономии (соотношение собственных средств к общей их сумме) . Этот показатель характеризует финансовую автономию предприятия, т . е . независимость собственной деятельности от внешних источников её финансирования . Из взаимосвязи этих показателей следует, что акционерные предприятия при одинаковой величине ROA могут отличаться уровнем экономической безопасности, что является следствием разной структуры финансовых источников образования капитала .

Анализ условий безубыточности предприятия и первоочередные меры по увеличению его прибылей

Диагностика предполагает выявление экономической сущности предприятия. В процессе диагностики может быть сделано три вывода:

предприятие прибыльно;

предприятие убыточно;

предприятие имеет нулевую рентабельность.

Если диагностируемое предприятие является убыточным или малоприбыльным (с учетом объективизации прибылей), то следует провести анализ достижимости им условий безубыточности (хотя бы нулевой рентабельности по текущим операциям) или того, насколько прочно малоприбыльным предприятием они уже достигнуты.

Эти условия анализируются с учетом (в комплексе):

сформировавшейся на рынке цены на профильную продукцию предприятия;

спроса на эту продукцию;

структуры издержек предприятия и доли в них, а также общей величины постоянных расходов;

наличия у предприятия резерва производственных мощностей и инвестиционных возможностей их расширения;

кредитоспособности предприятия в части привлечения дополнительных заемных оборотных средств;

платежеспособности и надежности клиентов предприятия.

При данной (установившейся рыночной) цене Р на свою продукцию предприятие может быть хотя бы безубыточным (иметь нулевую прибыль П, не имея и убытков), когда выполняется равенство:

П=(р-сv)Qa.-сf=о,

где Сv - удельные (на единицу выпуска) переменные затраты (зависящие от объема выпуска); к ним относятся прямые затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия, расходы по сдельной оплате труда и др.;

Сf — постоянные (условно-постоянные) расходы предприятия (не зависящие от объема выпуска продукции): затраты по оплате аренды, налог на имущество, амортизация основных фондов, тарифно-окладная оплата штатных работников, затраты на административно-управленческий аппарат, расходы на поддержание в силе патентов и лицензий и др.;

Qa - объем выпуска и продаж продукции, обеспечивающий безубыточность предприятия («объем безубыточности» или «порог нулевой рентабельности»).

Эластичность Ef

(чувствительность) прибылей предприятия

по отношению к уровню постоянных издержек

оказывается самой высокой. Она определяется

как изменение прибыли (![]() П)

в ответ на изменение (увеличение) на

единицу указанных издержек (

Сf):

П)

в ответ на изменение (увеличение) на

единицу указанных издержек (

Сf):

Еf=![]()

Объем Qa выпуска и продаж продукции, при котором при данной цене и издержках предприятие может хотя бы не иметь убытков, рассчитывается как:

Qa=сf/(р-с’v).

Необходимо проверить, насколько далеко фактический объем Qf выпуска и продаж продукции предприятия находится от объема безубыточности. Иначе говоря, надо выявить разность между Qf. и Qà . Еще лучше эту разность соотнести со значением Qà, получив таким образом индекс IQa «относительного запаса прочности» предприятия в части преодоления им «порога нулевой рентабельности» («индекс безубыточности»):

IQa=(Qf-Qa)/Qa

Для убыточного предприятия индекс безубыточности будет отрицательным, но тогда важно, насколько велик дефицит объема выпуска и продаж относительно «объема безубыточности». В долях последнего на это и указывает отрицательный индекс безубыточности. Для малоприбыльного предприятия индекс безубыточности окажется положительным, но небольшим, так как фактический объем выпуска и продаж недалеко «перешагнул порог нулевой рентабельности».

Таким образом, индекс безубыточности может действительно рассматриваться как мера относительного «запаса прочности» предприятия по критерию преодоления им «порога нулевой рентабельности».

Считается, что индекс безубыточности должен быть больше 10%. В более долгосрочном плане прибыль предприятия и его индекс безубыточности могут быть увеличены посредством освоения более выгодных видов продукции (услуг), совершенствования технологий выпуска прежнего продукта (уменьшением переменных затрат в результате снижения коэффициентов удельного расхода дорогостоящих покупных ресурсов), лучшего позиционирования продукта (усовершенствования его в соответствии с запросами потенциальных покупателей), значительного наращивания производственных мощностей и проведения рекламных кампаний и др.

Однако в краткосрочном плане, что особенно важно для срочного финансового оздоровления кризисных предприятий, круг доступных способов действия резко сужается.

При неудовлетворительном индексе безубыточности повысить его и увеличить прибыль (устранить убытки) можно в первую очередь срочным снижением постоянных издержек предприятия: отказом от избыточно арендуемых помещений; сокращением или пересмотром условий оплаты персонала, заработная плата которого является частью постоянных расходов; продажей или списанием избыточного имущества; отказом от поддержания в силе не нужных на данный момент патентов и лицензий и др. Все это позволит сдвинуть в меньшую сторону объем безубыточности Qà, снизит постоянное платежное бремя предприятия.

Когда резервы экономии на постоянных расходах и уменьшения показателя Qa исчерпаны, следует провести анализ факторов, в наибольшей степени ограничивающих увеличение предприятием продаж и/или выпуска продукции, т.е. увеличение показателя Qf.

Этими факторами являются:

спрос на продукцию (с учетом конкуренции),

производственная (торговая) мощность предприятия.

Возможны четыре ситуации:

недостаточный спрос при недостаточной производственной (торговой) мощности;

недостаточный спрос при наличии неиспользуемого резерва производственной (торговой) мощности;

достаточный спрос при недостаточной производственной (торговой) мощности;

достаточный спрос при наличии неиспользуемого резерва производственной (торговой) мощности.

Ситуация 1. наиболее неблагоприятна. В краткосрочном плане ее не преодолеть. Нужно лишь проверить, есть ли возможность увеличить спрос изменением условий поставки и оплаты с переходом на более удобные покупателям, но и более дорогие для фирмы базисы поставки; а также на безавансовую оплату продукции и на оплату ее в рассрочку. Если такая возможность существует, необходимо провести специальный анализ реалистичности и финансовой допустимости указанных переходов.

В ситуации 2 рекомендуется исследовать:

насколько прочно на рынке профильной для предприятия продукции установилась текущая рыночная цена и нет ли возможности иной ценовой политикой предприятия ее изменить (возможно, на рынке вообще нет единой рыночной цены);

как изменятся - при выявлении определенной свободы для «ценового маневра» — условия безубыточности предприятия при некотором (в пределе - до уровня удельных переменных затрат С ) уменьшении цены за предлагаемую продукцию.

Уменьшение цены при эластичном спросе на продукцию способно увеличить количество продаж в большей степени, чем из-за уменьшения цены возрастет объем безубыточности. Тогда главной проблемой предприятия станет увеличение масштаба операций, объема выпуска - что возможно при наличии у предприятия резерва производственной (сбытовой, торговой) мощности.

При ее недостатке после описанного уменьшения цены ситуация 2 переходит в ситуацию 3, из которой в краткосрочном плане выходом может быть (не имея в виду привлечения малодоступных инвестиционных ресурсов) аренда производственных (торговых) мощностей или привлечение других (менее «расторопных») финансово-кризисных предприятий той же отрасли в качестве контрагентов-субподрядчиков.

Ситуация 4, как правило, имеет место при недостатке у предприятия оборотных средств (особенно после периода повышенной инфляции).

Проблему можно решить привлечением дополнительных заемных оборотных средств по краткосрочным кредитам.

Этого часто опасаются из-за, как считается, высокой ставки банковского процента. Иногда полагают, что такие кредиты недоступны.

В действительности увеличение краткосрочной задолженности:

выгодно, если рентабельность продукции по текущим операциям в расчете на срок кредита выше, чем процентная ставка по нему (т.е. если «кредитный рычаг» положителен);

увеличивает риски предприятия в допустимой степени, если после возрастания краткосрочной задолженности коэффициенты текущей и немедленной ликвидности предприятия (отношения соответственно текущих и текущих ликвидных активов к краткосрочной задолженности) остаются удовлетворительными, т.е. не превышающими нормальный для отрасли уровень (подробнее об этом см. ниже);

является реальным, если кредиты будут браться под контракты с заказчиками, которые рассматриваются банком как надежные плательщики (имеющие хорошую «платежную историю», достаточный кредитный рейтинг, удовлетворительные финансовые показатели, относящиеся к финансово благополучным отраслям и странам).

Из последнего следует, что:

во-первых, у предприятия должно быть как можно больше клиентов из числа надежных плательщиков - даже в ущерб количеству более выгодных, но менее надежных в глазах банка;

во-вторых, контракты с ними надо заключать (хотя бы парафировать) до привлечения недостающих оборотных средств, а не после.