- •Предисловие

- •Применение обезболивания от глубокой древности до XVIII века

- •Обезболивание в зубоврачевании XIX века

- •От открытия эфирного наркоза до местного обезболивания (Лавина открытий - кто же первый?)

- •Вклад врачей России

- •Местное обезболивание в период применения растворов кокаина (1884 - до 20-х годов XX века)

- •Местное обезболивание в период применения новокаина

- •Период ЛидОкаина и анестетиков IV поколения

- •История местной анестезии кожных покровов

- •Безыгольные инъекторы

- •Автоматизированный компьютерный шприц

- •История развития техники местной анестезии в стоматологии Клетчаточные пространства

- •Инфильтрационная анестезия

- •Проводниковая (мандибулярная) анестезия

- •Внеротовые способы обезболивания у нижнечелюстного отверстия

- •Центральные (стволовые) анестезии в челюстно-лицевой хирургии

- •Внутрикостная анестезия

- •Интралигаментарная анестезия

- •Краткая история развития анестезиологии (период с начала XX века)

- •История применения эндотрахеального наркоза в челюстно-лицевой хирургии

- •Развитие обезболивания в стоматологии с 1946 года до конца XX века Период 1946-1958 гг.

- •Послеоперационное обезбоЛивАНие

- •Негативные стороны достижений в болеутолении

- •Хронология основных дат истории обезболивания в стоматологии

- •Список литературы

- •Иностранная литература

- •Содержание

- •Столяренко Павел Юрьевич

- •История обезболивания в стоматологии (от древности до современности)

- •443099, Г. Самара, ул. Чапаевская, 89.

- •443068, Самара, ул. Межевая, 7.

Краткая история развития анестезиологии (период с начала XX века)

Первой была разработана методика ингаляционного наркоза, затем появилась местная анестезия, позже других стал развиваться внутривенный наркоз. В этом разделе остановимся на основных вехах развития анестезиологии после открытия первых ингаляционных анестетиков.

Ингаляционная анестезия. Несмотря на внедрение в практику других ингаляционных анестетиков (этилхлорид, этилен, дивиниловый эфир, циклопропан, трихлорэтилен, флуроксен и др.), эфир оставался наиболее распространенным ингаляционным анестетиком до начала 1960 г. Циклопропан, синтезированный в 1934 году, был единственным ингаляционным анестетиком, конкурировавшим с эфиром по безопасности и популярности. К сожалению, оба эти анестетика легко воспламеняются и поэтому постепенно были вытеснены невоспламеняющимися сильнодействующими фторсодержащими углеводородами: галотаном, фторотаном (синтезирован в 1951 г., применение начато в 1956 г.); метоксифлураном (синтезирован в 1951 г., применение начато Artusio и соавт. в 1960 г.); энфлюраном (синтезирован в 1963 г., применение начато в 1973 г.); изофлюраном (синтезирован в 1965 г., применение начато в 1981 г.); десфлюраном (синтезирован 1966 г.) и др.

Неингаляционная анестезия. История развития неингаляционного наркоза начинается с 1847 г. Н.И. Пирогов в работе «Практические и физиологические наблюдения над действием паров эфира на животный организм» посвятил две главы неингаляционному наркозу: одну прямокишечному, другую внутривенному и внутриартериальному.

Внутривенный наркоз эфиром не получил распространения из-за многих осложнений. Однако попытки достигнуть наркоза внутривенным введением наркотических веществ неоднократно повторялись. В 1872 г. Пьер-Сиприен Орэ (Pierre-Cyprien Oré) вводил животным в вену хлоралгидрат и получил состояние наркоза. Через два года этот метод он применил у человека при лечении столбняка. В 1909 г. Буркхард (Burkhardt) вводил слабые растворы эфира и хлороформа. Им проведено 250 операций под таким обезболиванием без особых осложнений. Таким образом, идея Н.И. Пирогова о возможности достижения наркоза путем введения наркотических веществ непосредственно в кровь получила в дальнейшем всеобщее признание.

Новая эра в развитии внутривенного наркоза наступила тогда, когда для наркоза были предложены жидкие наркотические вещества с высокой точкой кипения, которые вследствие этого не переходили в сосудах в парообразное состояние.

|

|

|

|

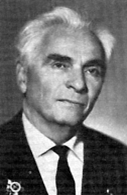

Рис. 92. Николай Павлович Кравков (1865–1924), крупнейший отечественный фармаколог. Предложил для внутривенного наркоза гедонал

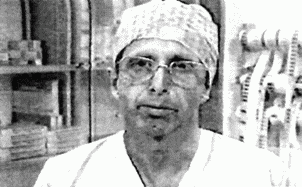

Начало современному внутривенному наркозу положил крупнейший русский фармаколог Н.П. Кравков (рис. 92), доказавший принципиальную возможность и целесообразность применения неингаляционного наркоза в чистом виде и в комбинации его с ингаляционным. В 1902 г. он предложил пользоваться для внутривенного наркоза гедоналом. Опыты по применению гедоналового внутривенного наркоза были выполнены в 1902 г. на собаках П.П. Лампсаковым и 7 декабря 1909 г. впервые в клинике С.П. Федоровым. В зарубежной литературе гедоналовый наркоз называется русским методом внутривенного наркоза (Жоров И. С., 1959).

Барбитураты были синтезированы в 1903 г. Фишером (Fisсher) и фон Мерингом (von Mering). Первым барбитуратом, примененным для вводного наркоза, оказался барбитал, но только после появления в 1927 г. гексобарбитала индукция анестезии барбитуратами получила широкое распространение. В 1932 г. синтезированы тиопентал-натрий Вольвилером (Volwiler) и Таберном (Tabern) и гексенал Веезе (Weese). Впервые в клинике наркоз тиопенталом был применен Джоном Ланди (John Lundy) и Ральфом Уотерсом (Ralph Waters) в 1934 г. и до сих пор остается наиболее часто используемым препаратом для вводного наркоза. В нашей стране в изучение и внедрение в практику барбитурового наркоза большой вклад внес Исаак Соломонович Жоров (рис. 93).

Рис.

93. Исаак

Соломонович Жоров

(1898–1976). Корифей советской анестезиологии.

Автор руководства по общему обезболиванию

в хирургии, по которому училось не одно

поколение анестезиологов

Рис.

93. Исаак

Соломонович Жоров

(1898–1976). Корифей советской анестезиологии.

Автор руководства по общему обезболиванию

в хирургии, по которому училось не одно

поколение анестезиологов

Метогекситал впервые был применен в клинике В.К. Стелтингом (Stoelting V.K.) в 1957 г. и является еще одним барбитуратом, по сей день используемым для вводного наркоза. После того как в 1957 г. был синтезирован хлордиазепоксид, бензодиазепины - диазепам (1959 г.), лоразепам (1971 г.) и мидазолам (1976 г.) - стали широко использоваться для премедикации, индукции и потенцирования анестезии, а также для внутривенной седации. Кетамин был синтезирован в 1962 г. Стивенсом (Stevens), впервые применен в клинике в 1965 г. Корссеном (Corssen) и Домино (Domino), разрешен к широкому использованию в 1970 г. Кетамин стал первым неингаляционным анестетиком, введение которого сопровождалось лишь минимальным подавлением кровообращения и дыхания. В 1964 г. был синтезирован этомидат и разрешен к применению в 1972 г.

В 1976 г. синтезирован пропофол, в 1989 г. был разрешен к применению. Появление этого препарата имело огромное значение для амбулаторной анестезиологии в связи с кратковременностью его действия.

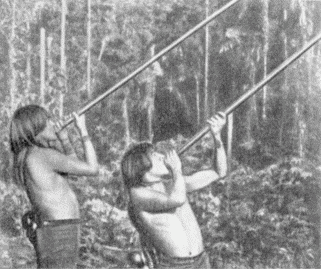

Миорелаксанты. Первые сведения о кураре проникли в Европу более 400 лет назад после возвращения экспедиции Колумба из Америки, где южноамериканские индейцы использовали его для смазывания наконечников стрел при стрельбе из лука или бамбуковых трубок (рис. 94).

Рис.

94. Индейцы

на охоте на птиц выдувают отравленные

кураре стрелы из бамбуковых трубок

Рис.

94. Индейцы

на охоте на птиц выдувают отравленные

кураре стрелы из бамбуковых трубок

Как гласит предание, смертоносный яд готовили старейшие женщины племени. На костре в большом котле варились корни ядовитых растений вместе со смолянистыми соками, змеиным ядом, головами муравьев, хвостами скорпионов и др. Яд признавали годным для применения только тогда, когда одна из варивших этот состав старух теряла сознание и погибала (рис. 95). Такого рода пагубное действие, по мнению ряда исследователей, вряд ли можно отнести за счет кураре. По всей вероятности, усиленное вдыхание угара от примешанных к кураре неизвестных веществ оказывалось смертельным. К таким примесям, возможно, относились растения, подобные сумах - ядовитому дереву (Григорьев М.С., Аничков М.Н., 1957).

Рис.

95. Приготовление

"стрельного яда", в состав которого

включалось кураре

Рис.

95. Приготовление

"стрельного яда", в состав которого

включалось кураре

В 1857 г. Джон Сноу (John Snow) наблюдал, как во время наркоза хлороформом дыхание «... иногда выполнялось только диафрагмой, в то время как межреберные мышцы были парализованы». (Цит. по Д. Ворнеру, 1998.)

К 1935 г. Кинг (King) выделил из кураре его основной естественный алкалоид - тубокурарин. Впервые мышечный релаксант тубокурарин (интокострин) был использован в клинике 23 января 1942 г. в Монреальском Гомеопатическом госпитале доктором Гарольдом Гриффитом (Harold Griffith) (рис. 96) и его помощником Энидом Джонсоном (Enid Jonson) при операции аппендэктомия под циклопропановым наркозом 20-летнему водопроводчику. Это стало вехой в развитии анестезиологии. Использование мышечных релаксантов значительно облегчало интубацию трахеи и позволяло проводить наркоз на поверхностном и более безопасном уровне.

Рис.

96. Гарольд

Гриффит

(1894-1985). Президент канадской ассоциации

анестезиологов (с 1943). Ввел в

анестезиологическую практику

мышечные

релаксанты (кураре)

Рис.

96. Гарольд

Гриффит

(1894-1985). Президент канадской ассоциации

анестезиологов (с 1943). Ввел в

анестезиологическую практику

мышечные

релаксанты (кураре)

Сукцинилхолин (дитилин) был синтезирован Бове (Bovet) в 1949 г. и разрешен к применению в клинике с 1951 г. Он стал препаратом выбора для обеспечения интубации и поддержания наркоза в челюстно-лицевой хирургии.

В нашей стране современный эндотрахеальный наркоз начали применять с 1946 г. В 1948 г. вышла первая отечественная монография, посвященная этому методу, - «Интратрахеальный наркоз в грудной хирургии» (Григорьев М.С., Аничков М.Н.). Пионерами применения миорелаксантов на фоне эндотрахеального наркоза в нашей стране были М.С. Григорьев и М.Н. Аничков. Ими написана первая отечественная монография о миорелаксантах «Кураре и курареподобные препараты в хирургии», изданная в 1957 г.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

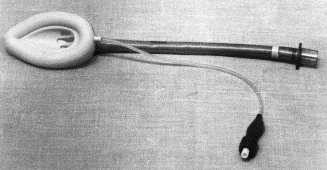

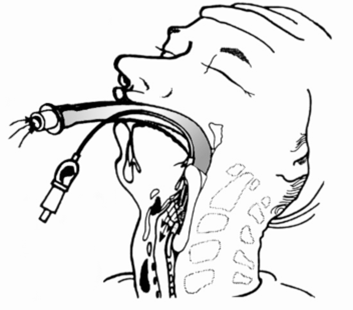

Рис. 97. Ларингеальная маска: А - основные элементы; 1 - коннектор; 2 - армированная трубка; 3 - эллипсовидная маска с раздувной манжетой; 4 - соединительная трубочка манжеты; 5 - контрольный баллончик; 6 - клапан; Б - у больного с синдромом Пьера Робена

В 1961 г. Американское общество анестезиологов (ASA) приняло классификацию объективного статуса больного, используемую при предоперационном обследовании.

Ларингеальная маска (ЛМ). В настоящее время во многих странах широкое распространение получил новый метод оптимизации проходимости дыхательных путей во время общей анестезии с помощью ларингеальной маски (рис. 97). Впервые тубус с блокирующей ротоглотку манжетой предложил в 1937 г. канадский анестезист Лич (Leech), но лишь в начале 80-х годов группа английских анестезиологов во главе с Арчибальдом Брайном (A. Brain) разработала современную концепцию применения ларингеальной маски (рис. 98).

Рис.

98. Арчибальд

Брайн - создатель ларингеальной маски

Рис.

98. Арчибальд

Брайн - создатель ларингеальной маски

Рис.

99. Слепок

ротоглотки, полученнный А. Брайном

Рис.

99. Слепок

ротоглотки, полученнный А. Брайном

История создания и применения ларингеальной маски включает в себя три периода:

1. Создание образцов-предшественников типа маски Гольдмана.

2. Создание прототипов ЛМ (1981 - 1988 гг.):

- силиконовые;

- латексные;

- смешанные модели.

3. Повсеместное распространение ЛМ (с 1988 г.).

Работая в 1981 г. в London Hospital Anaesthetics Unit доктор Брайн под руководством профессора Payne, изучая проблемы проходимости воздухоносных путей, сделал слепок ротоглотки трупа (рис. 99).

На слепке было обнаружено пространство, находящееся вокруг и позади глотки, куда могли попадать инородные тела и давить на гортань. В этот период доктор Брайн работал в клинике хирургической стоматологии и для обеспечения проходимости дыхательных путей во время наркоза использовал воздуховод Мэйджила с присоединенной к нему стоматологической маской Гольдмана. Это была назальная маска одного размера с отсоединяющимся круговым надувным баллончиком. Баллончик, сформированный в форме эллипса, имел край для подсоединения ригидного компонента маски. Брайн обратил внимание на сходство величины и формы баллончика маски Гольдмана и полученного слепка ротоглотки. Это привело его к экспериментам в нерабочие часы и открытию, что если края баллончика свести вместе по средней линии, формируя длинную ось эллипса, то получится совершенно новая форма, похожая на надувную лодку с краями, формирующими дно. В то же время искривления, вызванные сведением краев маски Гольдмана, создавали большое сходство с фарингеальным слепком. При адаптации полученного образца и гортани трупа выявилось, что он очень хорошо сливается с грушевидной ямкой, в то время как лодкообразный нижний край баллончика плотно прилегает к треугольному контуру нижнего отдела глотки. Заключительным шагом этого рабочего этапа явилось подсоединение баллончика к трубке диаметром 10 мм и широкому краю маски с помощью акрилового клея. Баллончик опытного образца хорошо ложился в ротоглотке и его можно было легко сдувать и раздувать, как манжетку интубационной трубки. Этот образец легко стерилизовался в хлоргексидине и использовался у больных мужчин при операции грыжесечения в William Harvey Hospital, Ashfort, Kent в 1981 г.

В феврале 1983 г. ЛМ была впервые использована в случае неудачной интубации у больного массой тела 114 кг для проведения неот- ложной лапаротомии. Вентиляция проводилась в течение трех часов с пиком давления в воздухоносных путях 6 кРа. Осложнений не было. Это побудило Брайна провести в течение последующей недели 4 опыта на самом себе. ЛМ устанавливалась без медикаментозной подготовки и местной анестезии. Сохранялась хорошая проходимость дыхательных путей, болезненных ощущений не отмечалось. Так было установлено, что ЛМ может быть использована в трудных случаях и при правильной технике - атравматично.

В мае 1983 г. была проведена интубация трахеи «вслепую» через ЛМ, при этом трубка ЛМ составляла в диаметре 14 мм, а просвет интубационной трубки был 9 мм.

В связи с ростом коммерческого интереса в конце 1985 г. Dunlop по чертежам доктора Брайна сделала серию новых силиконовых масок в виде эллипса с перегородками в центральном отверстии. Этим самым предотвращалась обструкция гортани надгортанником. ЛМ стала лучше скользить, чем улучшилась ее установка. Появилась возможность выпускать воздух из баллончика до получения тонких его краев. Этим резко уменьшилась вероятность сталкивания баллончика ЛМ с надгортанником. Перестал использоваться металлический проводник и изменилась техника введения ЛМ. Она стала устанавливаться напрямую, без поворота на 180° и использования ларингоскопа.

В апреле 1987 г. был зарегистрирован 21 случай использования ЛМ у больных с трудной интубацией. В мае 1987 г. силиконовый прототип ЛМ был успешно применен постовой медицинской сестрой отделения интенсивной терапии в госпитале святого Андрея в лондонском районе Боу для реанимации больного с остановкой сердца и дыхания. До этого сестра никогда не использовала ЛМ, но методику ей объяснили на словах.

В октябре 1987 г. Брайном сконструирована назальная ЛМ и опробована у больного при удалении кисты языка. Идеей было сделать трубку разборной так, чтобы она могла бы быть удалена после установки.

ЛМ была введена в клиническую практику в 1988 г. и быстро получила распространение во всем мире, от госпиталей развитых стран до госпиталей Ганы, Камеруна и горного Непала. В США ЛМ применяется с 1992 г. и считается рутинной процедурой. J.Brimacombe, C.Verghese (1995) на ежегодном научном собрании австралийского анестезиологического колледжа в Тоунсвилле отразили опыт успешного использования ЛМ у 11 910 пациентов. В Германии первые предварительные исследования на 15 пациентах проведены в 1991 г. и были сдержанно оценены немецкими анестезиологами. Однако уже через 2 года ЛМ заняла прочное место во многих немецких клиниках.

В России внедрение ЛМ начато в 1995 г. (г. Новосибирск). Первый обзор по применению ЛМ опубликован в 1994 г. М.В. Лукьяновым, а краткое руководство В.П. Шевченко «Физиологические основы и проблемы использования ларингеальной маски» - в 1997 г. Авторами первых отечественных работ по применению ЛМ в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии являются П.Ю. Столяренко(1999) и С.А. Рабинович с соавт. (1999).