- •Глобализация бизнеса, развитие организаций и проблемы организационных изменений. Системный характер организации. (и. Пригожин, д. Ханна).

- •Эволюция форм совместной деятельности людей в организациях.

- •Признаки общесистемного кризиса. Перемены, с которыми столкнулись организации в начале XXI вв.

- •Внешняя бизнес-среда (англосаксонская и рейнская модели) и внутренний дизайн организации. Взаимосвязь внешних и внутренних изменений.

- •Исторические аспекты и предпосылки становления концепции организационного развития. Методы организационного развития. Основные составляющие (компоненты) процесса ор.

- •Исторические аспекты и предпосылки становления концепции организационного развития. Принципы организационного развития. (Хьюз).

- •Характеристики концепции организационного развития. Различия организационного развития и организационных изменений (Панина, Блэк, Маргулис и проч.).

- •Понятие организация. Ресурсы организации. Динамика значимости ресурсов организации в исторической перспективе.

- •Динамика значимости ресурсов организации в исторической перспективе

- •Факторы развития организации для обеспечения роста, научения и долгожительства в деловой среде (Гиус а.).

- •Модель организационно развития Мак-Кинси. Стратегия взаимосвязанных изменений, мягкие и жёсткие элементы в процессе преобразований.

- •«Жесткие» и «мягкие» элементы управления:

- •Основные стратегии развития организаций (общие и функциональные стратегии). (Зеленова о.И)

- •Внутренний дизайн организации: структура. Связь стратегии и структуры (Чандлер) Функции структуры, классификация, традиционные и современные формы организационных структур предприятия.

- •Линейная (линейная, линейно-функциональная, линейно-штабная):

- •2. Дивизиональные:

- •3. Адаптивные структуры (проектные структуры, матричные, бригадные/кросс-функциональные)

- •Бригадная (кросс-функциональная):

- •Проектная:

- •Матричная (программно-целевая):

- •Подходы к пониманию стратегии предприятия. Взаимосвязь структуры организации и ведущих факторов организационного развития (Минцберг).

- •5.Стратегия как ловкий̆ прием, уловка, особый̆ маневр, предпринимаемый̆ с целью перехитрить соперника или конкурента.

- •Подходы к пониманию стратегии предприятия. Основные конкурентные стратегии м. Портер, Майлс, Сноу.

- •17.Подходы к пониманию стратегии предприятия. Подходы к реализации стратегий в организации (Базаров, Еремин)

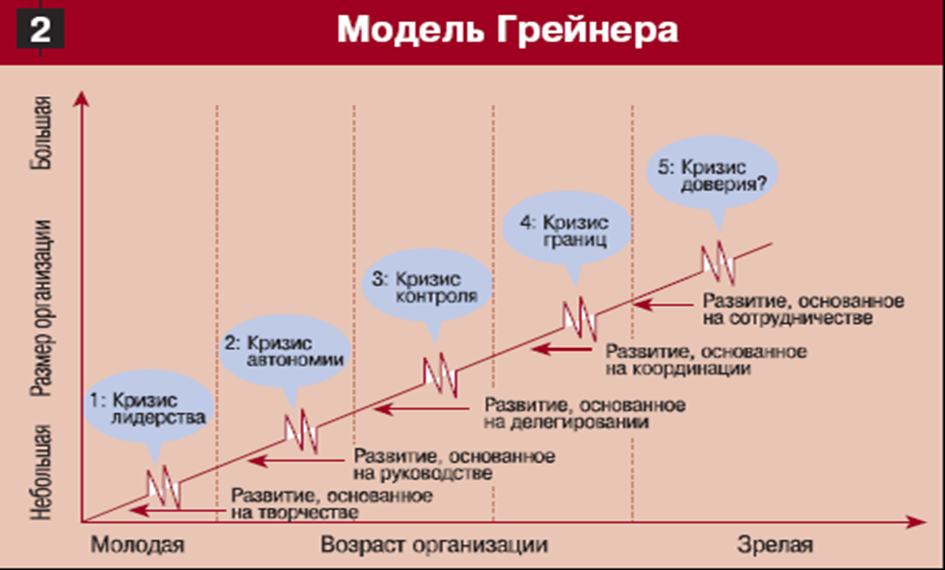

- •18. Определение и спецификация проблем, подлежащих решению при переходе от настоящего состояния к желаемому состоянию (на примере подходов Грейнера, д. Ханна).

- •Жизненные циклы организаций по модели Адизеса. Специфика проблем каждого этапа (а. Адизес)

- •Особенности жизненных циклов российских компаний (Широкова)

- •21. Отличие ценностного организационного целеполагания от реактивного (как ответа на ситуацию) целеполагания (Пригожин).

- •3) Ценностное целеполагание.

- •22. Модели организационной культуры (Хофштеде, Тромпенаарс) и их практическое использование в оргразвитии.

- •Индекс «дистанция власти» (pd)

- •Избежание неопределенности (ua)

- •Индивидуализм (in)

- •Культура достижений и культура принадлежности к группе (культура аскрипций)

- •Взаимосвязь изменения корпоративной культуры и развития организации.

- •Организационное развитие и научающаяся организация (Learning Organizations). П. Сенге: Характеристики самообучающейся организации.

- •Концепция Обучение Действием «Action Learning» Майкт Педлер.

- •Концепция организационного научения ч. Хэнди.

- •Причины сопротивления изменениям (н. Тичи, м. Деванн). Факторы преодоления сопротивления изменениями (Хьюз). Уровни и формы участия персонала в изменениях.

- •Этапы процесса адаптации к изменениям (Вейс). Способы смягчения цикла горевания. Варианты внедрения изменений. Применимость.

- •Основные стратегии преодоления организационных сопротивлений. Достоинства и недостатки основных методов преодоления сопротивления изменениям.

- •Стратегия развития и стратегические причины сопротивления изменениям (по и. Ансоффу).

- •Индивидуальные, групповые и управленческие источники сопротивления изменениям (по и. Ансоффу). Подходы к преодолению сопротивления по и. Ансоффу.

- •Сущность стратегической некомпетентности (по и. Ансоффу).

- •Способы преодоления организационных сопротивлений по Коттеру и Шлезингеру.

- •Методы организационного развития по и. Пригожину.

- •Причины успеха и провала организационных преобразований (Дак д.)

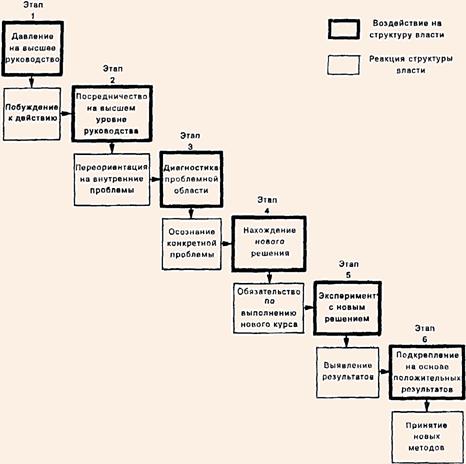

- •Модель управления изменениями л. Грейнера.

- •Вклад к. Левина в становление организационного развития.

- •Модель преобразования бизнеса Гуияра и Келли, Сибиллы Закс.

- •Методики проведения изменений: Слеттера, Куинна.

- •Различия реинжиниринга и организационного развития.

- •Модель организационно развития Мак-Кинси. Стратегия взаимосвязанных изменений, мягкие и жёсткие элементы в процессе преобразований.

- •Уровни лидерства в организации и роль лидера каждого уровня в организационном развитии (Коллинз). Как лидеры 5 уровня обеспечивают переход от хорошего к великому (Коллинз).

- •5 Уровней иерархии

- •Роль лидерства в организационных изменениях по модели Слеттера, Лове, Барлоу.

- •Роль лидерства в организационных изменениях по модели Надлера и Ташмена.

- •Роль лидера в построении обучающейся организации (Сенге п.)

- •Задачи лидерской роли (е, р, а, I) на различных этапах жизненного цикла организации (Адизес).

- •48. Интерпретации ключевых организационных процессов с позиций структурного, политического, символического, гуманистического лидерства.

- •49. Рефрейминг организации: Сопоставление возможностей структурного и символического лидерства. (на примере подходов Минцберга и Коллинза).

- •50. Рефрейминг организации: Сопоставление возможностей властного и гуманистического лидерства (на примере сравнительного анализа Likеrt r. The Human Organization., 1967)

Модель управления изменениями л. Грейнера.

Факторы развития организации:

- возраст;

- размер;

- этапы эволюции;

- этапы революции;

- темпы роста отрасли;

Вклад к. Левина в становление организационного развития.

Крис Арджирис и его коллеги ввели в оборот термин « action learning » по аналогии с термином « action research » (исследование действием), введенным Куртом Левиным и означавшем активное обучение, т.е. заложили некоторую процедуру этой технологии.

Теория К. Левина позволяет рассматривать организацию как:

Совпадение потребностей людей с направлением норм, которым люди подчиняются, и степени подчинения;

Образ осуществления власти / подчинения;

Процесс принятия решений / вовлеченности.

Модель «исследования действием». Френч и Белл считают, что Курт Левин обобщил опыт Джона Коэлара. По другим источникам, его подход появился еще раньше. Джон Коэлар, уполномоченный по взаимоотношениям с Индией, активно занимался проведением изменений в этнических отношениях и выдвинул лозунг «исследование действием» (традиционно считалось, что сначала исследования, а потом действия). К. Левин заявил, что «...нет действий без исследований и нет исследований без действий» (1946). Исследование действием является одновременно и концепцией, и технологией.

Суть «исследования действием»: интервенции (вмешательство) в организации возможны для квалифицированных агентов изменения без предварительного изучения организации в том случае, если в ходе вмешательства тщательно анализируются все реакции и разрабатываются методы конкретно для данной организации по разрешению проблем и одновременно оптимизации всех процессов и отношений.

В дальнейшем модель исследования действием стала базовой для проведения изменений в организациях. Она была значительно усовершенствована Венделлом и Френчем (1969), Фроменом, Кевенах, Сашкин (1976), Э. Шайном (1980; 1990; 1991) и представляет собой достаточно строгую технологию.

К. Левина – ввел планируемость изменений. Так называемая «шаговая» модель Левина: (размораживание - изменение (сдвиг) - замораживание), которая была усовершенствована Липиттом до пятифазной модели, а Шейном до семифазной.

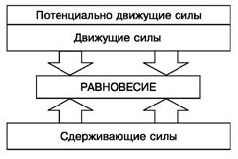

- понимание изменений предполагает осознание понятия стабильности. Факторы, которые «подталкивают» к изменениям, и силы, направленные на сохранение стабильности, Левин назвал «побуждающими» и «ограничивающими» силами. При равенстве этих сил в организации сохраняется устойчивое положение.

1) «Размораживание» - это этап, когда действия менеджера направлены на то, чтобы заставить людей признать необходимость изменений. Предполагает раскрытие социальной системы и может состоять из ряда управленческих тренингов ( Blake , 1964), проводимых с целью мотивирования сотрудников к организационным изменениям.

- может происходить на индивидуальном уровне (появление новых знаний и опыта);

- может быть проведено на уровне группы и являться результатом неофициальных бесед, сравнения с коллегами из других организаций или конфликта интересов между различными профессиями, также оно может быть результатом внешних воздействий, исходящих от отдельных пациентов или организаций.

2) Движение (действия, изменения, сдвиг, интервенция) состоит из планомерных действий, переводящих систему с первоначального уровня поведения и деятельности на новый, желаемый уровень; практическое осуществление изменений.

Для успешной реализации изменений недостаточно иметь хорошую идею и увлечь ею участников процесса, необходима также стратегия изменений, согласованная с основными особенностями ситуации.

Без тщательного управления этап 2 не может быть успешно пройден. До завершения изменений необходимо распределять ресурсы между управлением старыми и новыми методами и, безусловно, управлением самим процессом осуществления изменений (корректировка).

3) «Замораживание» - это установление такого процесса, который сделает новый уровень поведения устойчивым к изменениям (К. Левин, 1958); - необходимо для того, чтобы закрепить достигнутый успех и воспользоваться благами изменений.

Особенно важным в этой концепции было введение и описание роли агента изменений, профессионала, который является внутренним или внешним по отношению к организации. Также было введено понятие о структурной поддержке - новом организационном устройстве с новыми начальниками и подчиненными - фасилитаторами новой культуры.

Одним из принципиальных положений, также берущих свое начало в школе К. Левина, стало положение о работе с обратной связью ( survey feedback ).

Модель силового поля: в любой ситуации изменений действуют две группы сил: способствующих изменениям и противодействующих им, т.е. движущие и сдерживающие силы. Эти силы могут быть изображены на диаграмме в виде стрелок, показывающих их направления и относительные величины.

Ч тобы

внедрить изменения, необходимо оценить

сопротивление и постараться изменить

этот баланс на свою пользу.

тобы

внедрить изменения, необходимо оценить

сопротивление и постараться изменить

этот баланс на свою пользу.

Очевидно, что чем более глубокие и радикальные изменения проводятся, тем выше вероятность сопротивления им.

Курт Левин предположил, что при сопротивлении изменению или нововведению надо проанализировать факторы, действующие в пользу и против этого изменения. После составления перечня всех факторов, которые могли бы содействовать сотрудничеству, а также всех факторов, которые могли бы вызвать сопротивление изменению, следующим шагом, по К. Левину, является анализ сравнительной силы этих факторов. Он установил два способа добиться принятия. Первый – увеличить давление «за» изменение. Единственная опасность состоит в том, что факторы сопротивления не устраняются полностью. В результате создается давление, достаточное для того, чтобы отразить удар, – очень похоже на сжатую пружину. И действительно, К. Левин называл эту драматическую вспышку сопротивления, после того как оппозиция явно подавлена, «эффектом сжатой пружины».

При наличии сопротивления возможны следующие действия:

- отступить, если большинство управляющих не согласно,

- преодолеть сопротивление, что может в результате привести к негативным действиям,

- уменьшать сопротивление, что обычно требует меньше усилий.

Важно не только провести анализ поля сил, но выявить и классифицировать отдельных работников организации по отношению к проводимым изменениям – являются ли они их сторонниками или противниками. Анализ потенциально возможных сил сопротивления позволяет выявить отдельных членов организации или же те группы в организации, которые будут оказывать сопротивление изменениям, и уяснить их мотивы. Отношение к изменению может быть рассмотрено как комбинация двух факторов:

• принятие или непринятие изменения;

• открытая или скрытая демонстрация отношения к изменению.

Этапы анализа силового поля:

Определите вопрос.

Уточните его: в контексте настоящей ситуации, в контексте желаемой ситуации.

Инвентаризация движущих сил и сдерживающих факторов (люди, заинтересованные стороны, материальные средства, организация, среда)

Перечислите силы, которые, могут устранить или нейтрализовать силы сопротивления или создать движущие силы.

«До тех пор, пока групповые стандарты не будут изменены, индивид тем сильнее будет сопротивляться изменению, чем сильнее ему придется отклониться от этих стандартов. Если групповой стандарт (норма) сам будет изменен, изменение, основанное на отношении индивида к групповому стандарту, будет устранено» (К. Левин, 1958, с. 210).

О лабораторном тренинге см. в вопросе 5