- •Исследование характеристик лампы накаливания

- •Исследование работы лампы дрл-250 с тиристорным регулированием

- •Расчетные формулы:

- •Пояснение к работе.

- •Расчетные формулы к таблице 0.3

- •Формулы для расчета:

- •Пояснение к работе.

- •Исследование работы газоразрядной лампы низкого давления с различными балластами и сопротивлениями

- •Исследование трехфазное схемы включения рлнд

- •Исследование светильника на распределительном фотометре

- •Определение параметров освещения расчетным и опытным путем

- •Фотометрия

Определение параметров освещения расчетным и опытным путем

Цель работы: освоить методы расчета освещения, методику замера освещенности и коэффициентов отражения поверхностей.

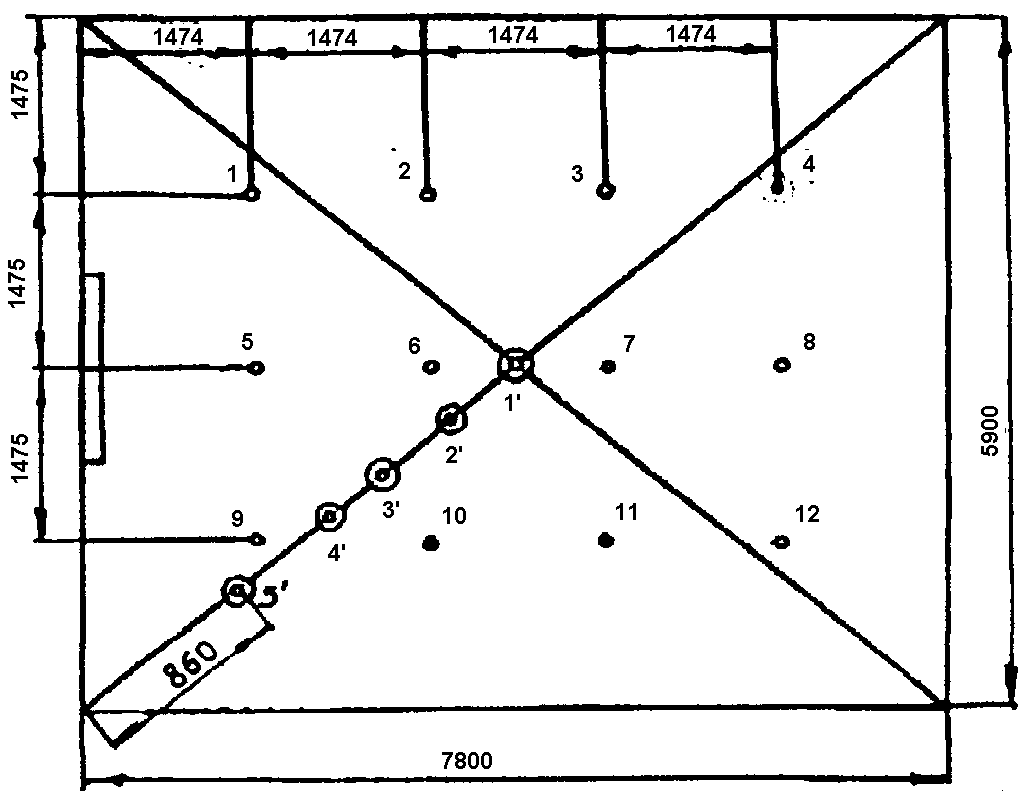

Задание на исследование: В соответствии с номером бригады по рис. 10.1. выбирается контрольная точка, для которой выполняются необходимые расчеты и замеры.

Объектом исследования является учебная аудитория № 224, в которой установлены двухламповые светильники типа ЛП002 с лампами ЛД-40.

Коэффициенты отражения поверхностей в данном помещении принимаются: ρп=0,7; ρс=0,5; ρр=0,1.

Программа и методика исследования:

Выписать характеристики светильников и ламп из каталогов [1, 2, 3] в таблицу 0.1. (в работе используются, люксметр, тубус, линейка).

Вычислить суммарный поток осветительной установки: ∑Фл = Фл ∙ nл ∙ N, где Фл - табличное значение потока одной лампы: N - число светильников в помещении, n - количество ламп в светильнике. Определить суммарный поток от первого ряда ∑Фл1, и от второго ∑Фл2.

Рассчитать среднюю теоретическую освещенность помещения, ис- пользуя метод коэффициента использования осветительной установки.

где

S=a∙b

- площадь помещения, м2

где

S=a∙b

- площадь помещения, м2

Кз - коэффициент запаса. Принимается для л.л. 1,5.

Z - коэффициент неравномерности освещения.

Принимается для линейных источников Z=l,2.

Uо.у. - коэффициент использования светового потока осветительной установки, определяемый по П.IV [3] в зависимости от типа светильника, коэффициента отражения стен, потолка и пола ρc; ρп; ρр и индекса помещения, вычисляемого по формуле;

![]()

а и b - размеры помещения в плане;

h - расчетная высота;

h=h0 - hсв - hp

h0 - высота помещения;

hсв - высота свеса светильников (0,0÷0,2 для потолочных светильников)

hp- высота рабочей поверхности над полом

hp=0,8 м (в данном помещении рабочей поверхностью является поверхность стола).

Определить Uо.у.ρ=0 - коэффициент использования осветительной установки при отсутствии отражающих поверхностей (черная комната).

Вычислить μ0 - коэффициент, учитывающий отраженную составляющую освещенности:

Для допуска к выполнению экспериментальной части работы заполнить строку «теоретическая» таблицы 10.1 и привести расчеты величин, приведенных в данной таблице.

4. Выполнить расчет точечным методом от линейного источника. Целью расчета является определение прямых составляющих освещения в контрольной точке от первого ряда Екпр1 и второго Екпр2.

Рис. 10.1. план помещения с расположением контрольных точек.

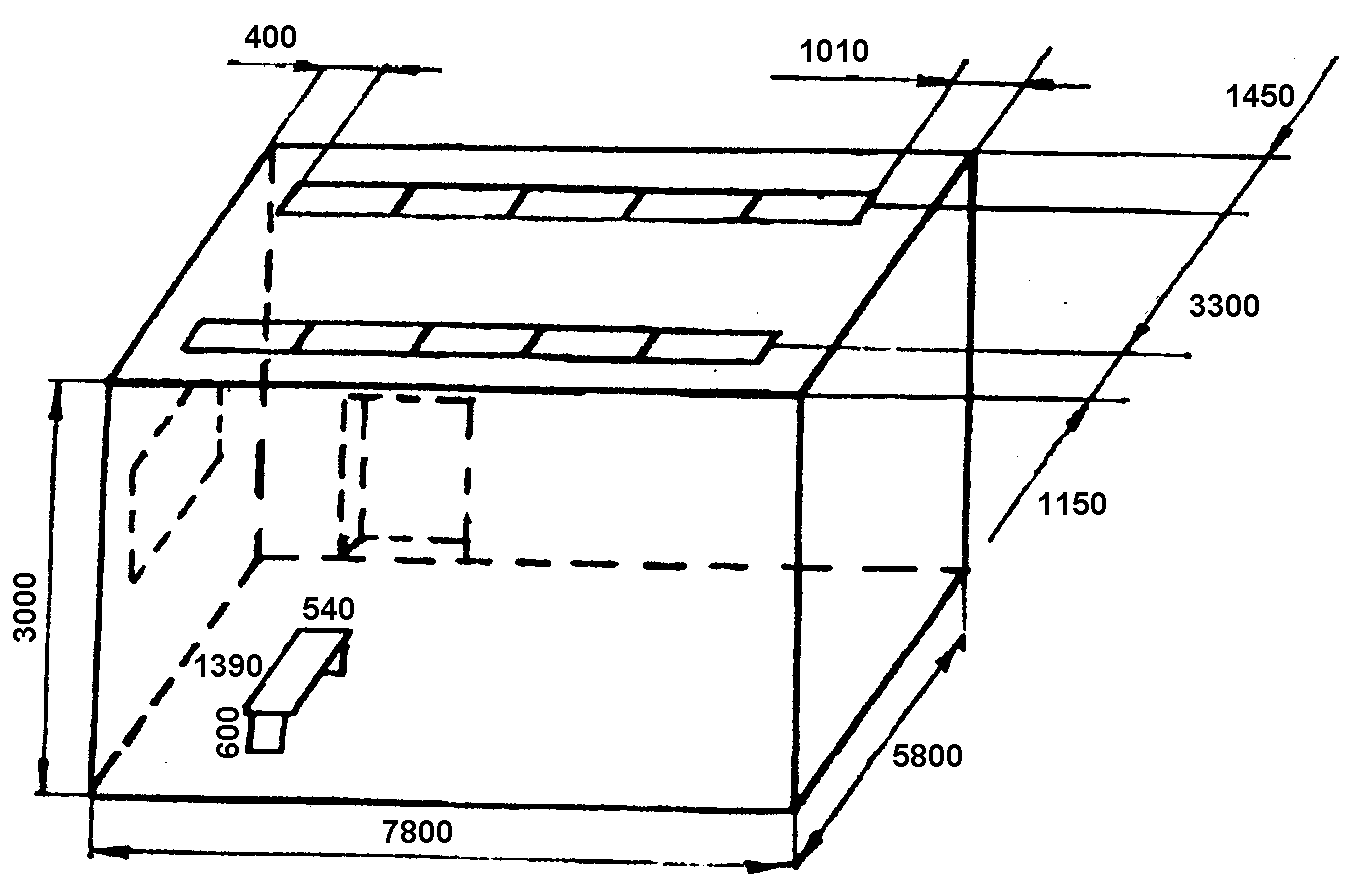

Рис. 10.2 Общий вид помещения с расположением светильников.

где Lл - длина лампы,

nл - число ламп в светильнике,

ε- относительная условная освещенность, определяемая по графикам линейных изолюкс построенных в координатах L’ и р’, при этом

![]() ;

;

![]()

где L0 - длина светящей линии;

р - расстояние от торца светящей линии до контрольной точки в плане по перпендикуляру.

В случае, если контрольная точка находится не против торца лампы, расчет ведется следующим образом:

Контрольная точка проецируется на линию. В этом случае линию разрывают на две части так, чтобы торцы каждой части линии оказались против точки. Найдя L’1 и L’2, по изолюксам находят ε1 и ε2, затем их складывают: ε= ε1 +ε2

Контрольная точка не проецируется на линию В этом случае условно её продолжают так, чтобы точка оказалась против торца линии, и находят L’1 и L’2 = L’1 — L’0, где L’1 - полная длина линии (с условной частью). Далее по изолюксам определяют ε1 и ε2. Фактическая освещенность является разностью: ε= ε1 –ε2

Вычислить суммарную расчетную прямую составляющую освещенности:

∑Eкпр = Eкпр1+Eкпр2 и отраженную составляющую: Eотр = Eср - ∑Eкпр.

Определить табличное значение удельной мощности W, пользуясь справочным материалом.

Перед измерением освещенности для заполнения строки «экспериментальная» таблицы 10.1 необходимо ознакомиться с конструкцией люксметра (консультация преподавателя). Замерить освещенности в точках 1’÷5', определить Eср, и значение внести в таблицу 10.1.

По известным Еср и Еmin определить экспериментальный коэффициент неравномерности освещения.

В заданной контрольной точке при помощи тубуса (установить тубус на фотоэлемент люксметра в направлении ряда светильников), зафиксировать максимальное значение освещенности.

Записать в таблицу значения Екпр1 и Екпр2.

Таблица 10.1. Результаты расчетов и измерений

Величина |

Ек.полн

|

Еср |

Екпр1 |

Екпр2 |

∑Ек.пр |

Ек.отр |

Uо.у |

μ0 |

W |

Z |

Кз |

Единица измерения |

лк

|

лк |

лк |

лк |

лк |

лк |

- |

- |

|

- |

- |

Опытная (эксперимент) |

|

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Расчетная (теоретическая) |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Расхождение, % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Определить

в данной точке

![]() полную

освещенность (замер выполнить без тубуса

установив фотоэлемент горизонтально

на уровне стола). Вычислить отраженную

составляющую:

полную

освещенность (замер выполнить без тубуса

установив фотоэлемент горизонтально

на уровне стола). Вычислить отраженную

составляющую:

![]()

7.

Вычислить коэффициент добавочной

освещенности экспериментальный.

8. Экспериментальное значение коэффициента использования осветительной установки можно вычислить по формуле:

![]()

9. Определить из опыта удельную мощность:

10. Измерить коэффициенты отражения всех поверхностей

Коэффициентом отражения светового потока поверхности называют отношение светового потока Fr, отраженного поверхностью, к световому потоку F, падающему на поверхность:

Значение падающего потока легко найти по освещенности и площади освещаемой поверхности. Определить отраженный поток, не применяя специальные устройства и приборы, практически нельзя. Поэтому здесь рассмотрена упрощенная методика определения коэффициента отражения при помощи люксметра, позволяющая получить результат с погрешностью ±10 %. Сущность методики состоит в следующем.

При нахождении коэффициента отражения отношение световых потоков можно заменить отношением освещенности Еотр, которую создает отраженный поверхностью поток в непосредственной от нее близости, к освещенности Е поверхности, создаваемой падающим на нее потоком:

(96)

(96)

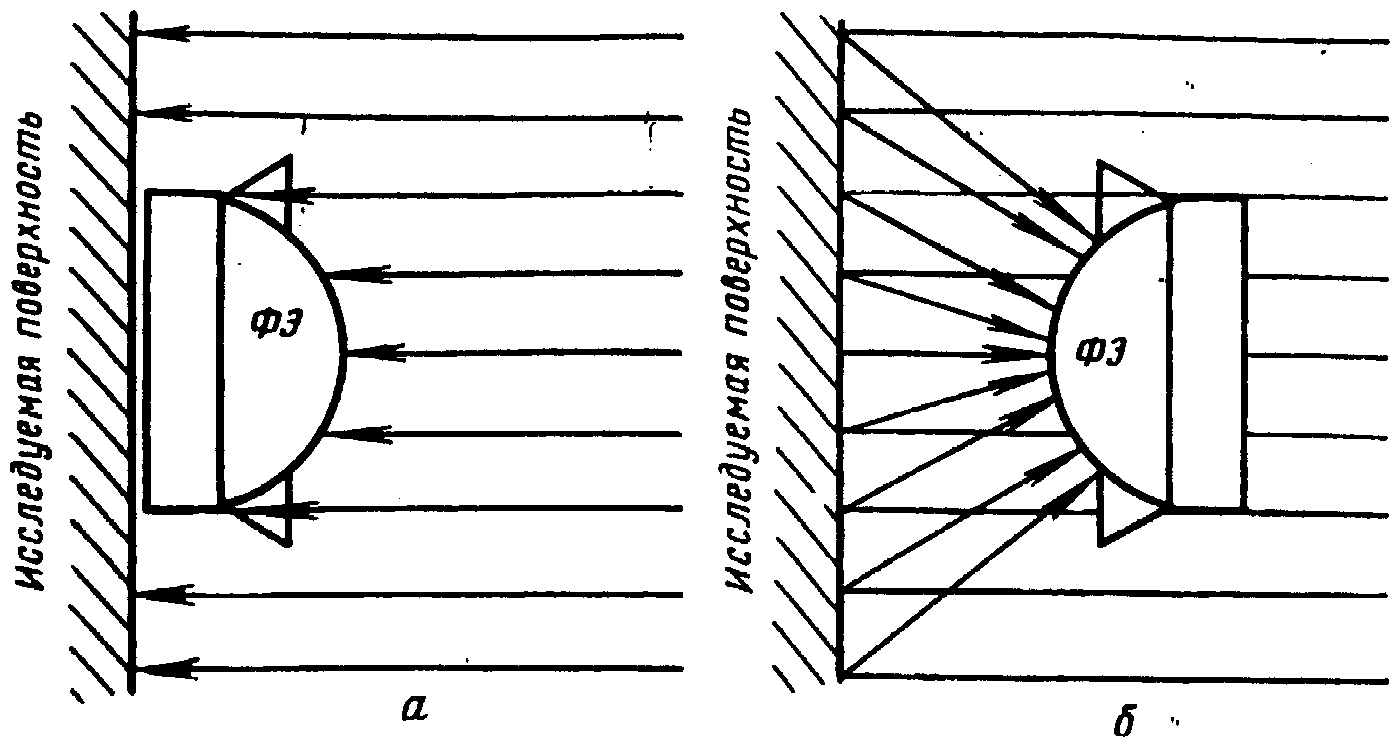

Такая методика возможна, если площадь исследуемой поверхности значительно превышает площадь фотоэлемента люксметра, равномерно освещена и есть рассеянное отражение. В этом случае, расположив фотоэлемент на исследуемой поверхности, измеряют ее освещенность (рис.10.3), которая может создаваться как естественными, так и искусственными, как однотипными, так и разнотипными источниками.

Затем фотоэлемент обращают светочувствительным слоем к поверхности и располагают его на расстоянии 20...30 см от нее в параллельной плоскости. Плавно удаляя и приближая фотоэлемент к поверхности, фиксируют наибольшее показание люксметра. Это и будет освещенность Еотр, создаваемая отраженным потоком. Отношение измеренных освещенностей и есть коэффициент отражения. Результаты внести в табл. 10.2.

Рис.10.3. Расположение фотоэлемента люксметра при определении коэффициента отражения поверхности:

а - измерение освещенности от падающего потока; б - измерение освещенности от отраженного потока

Таблица 10.2. Определение коэффициентов отражения поверхностей.

Поверхность |

Характер покрытия |

Площадь (м2) |

Епад, (лк) |

Еотр, (лк) |

ρ, % |

ρср |

Потолок |

|

|

|

|

|

- |

Стены Шкафы Доска Окна |

|

|

|

|

|

|

Пол |

|

|

|

|

|

- |

Значение среднего коэффициента отражения всех поверхностей определяется по формуле:

где ρn, ρс, ρр - коэффициенты отражения потолка, стен, пола соответственно.

Sn, Sc, Sp - соответственно их площади.

11. Определить коэффициент снижения потока светового прибора:

![]()

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11