КОНСПЕКТ ЛЕКЩИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Процессы в производстве строительных материалов»

(БУНКЕРЫ, ПИТАТЕЛИ, ГРОХОТЫ)

1. Свойства сыпучих материалов

Гранулометрический состав – количественное распределение частиц по крупности.

Определяется путем рассева на ситах (крупнее 0,05 мм), седиментационного, микроскопического и т.д. видов анализа. Часть материала крупнее размера сита называется остатком, ниже – проходом. Могут быть полные (суммарные) и частные.

По данным анализа грансостава строится график, как правило, полных проходов от размера частиц.

По диапазону крупности сыпучие материалы делятся на рядовые (Хmах/Хmin>2,5) и сортированные. Характеризуют сыпучий материал размером среднего и типичного крупного Хmax’ куска.

Определяют часть пробы с кусками от 0,8-1 Хmax. Если масса этой группы меньше 10 % массы всей пробы, то за размер типичных кусков принимают Хmax’ = 0,8Хmax; если же больше 10 % массы пробы, то за размер типичных кусков а' принимают Хmax.

Классификация по крупности:

Особокрупнокусковые Хmax’>400 мм

Крупнокусковые 160<Хmax’<=400 мм

Среднекусковые 60<Хmax’<=160 мм

Мелкокусковые 10<Хmax’<=60 мм

Крупнозернистые 2<Хmax’<=10 мм

Мелкозернистые 0,5<Хmax’<=2мм

Порошкообразные 0,05<Хmax’<=0,5 мм

Пылевидные Хmax’<=0,05 мм

Пробы для определения гранулометрического состава сыпучего материала берутся в разных местах: если объем очень большой, то с глубины 0,5 м, с шагом 2 м.

Объем пробы растет с увеличением крупности.

-

КрКуск

СрКуск

МелКус

Кз+Мз и ост

5 кг

3-4 кг

2 кг

1 кг

пробы перемешивают способом кольцевания: вначале укладывают в виде широкого кольца. Затем перебрасывают в центр кольца, образуя общую коническую кучу. Процесс повторяется не менее 3 раз.

Сокращают пробу квартованием или вычерпыванием. При квартовании коническую кучу делят на четыре сектора: два противоположных сектора удаляют, а два оставшихся соединяют в общую коническую кучу. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнут требуемый объем пробы.

Маленькие объемы – равномерно рассыпать и отквартовать.

Влажность, сушка при температуре +105С до постоянства массы.

Влага бывает внутренняя (гигроскопическая) впитанная частицами, внешняя - покрывает частицы пленкой и свободная (гравитационная) – между частицами.

Сыпучие материалы воздушно-сухие естественной влажности не содержат внешней влаги, сырые – пленочная влага, мокрые – свободная влага.

Сыпучесть материалов характеризуется величинами и зависимостями предельных касательных напряжений от давления в толще сыпучего материала. Испытания на сыпучесть проводят на трибометре.

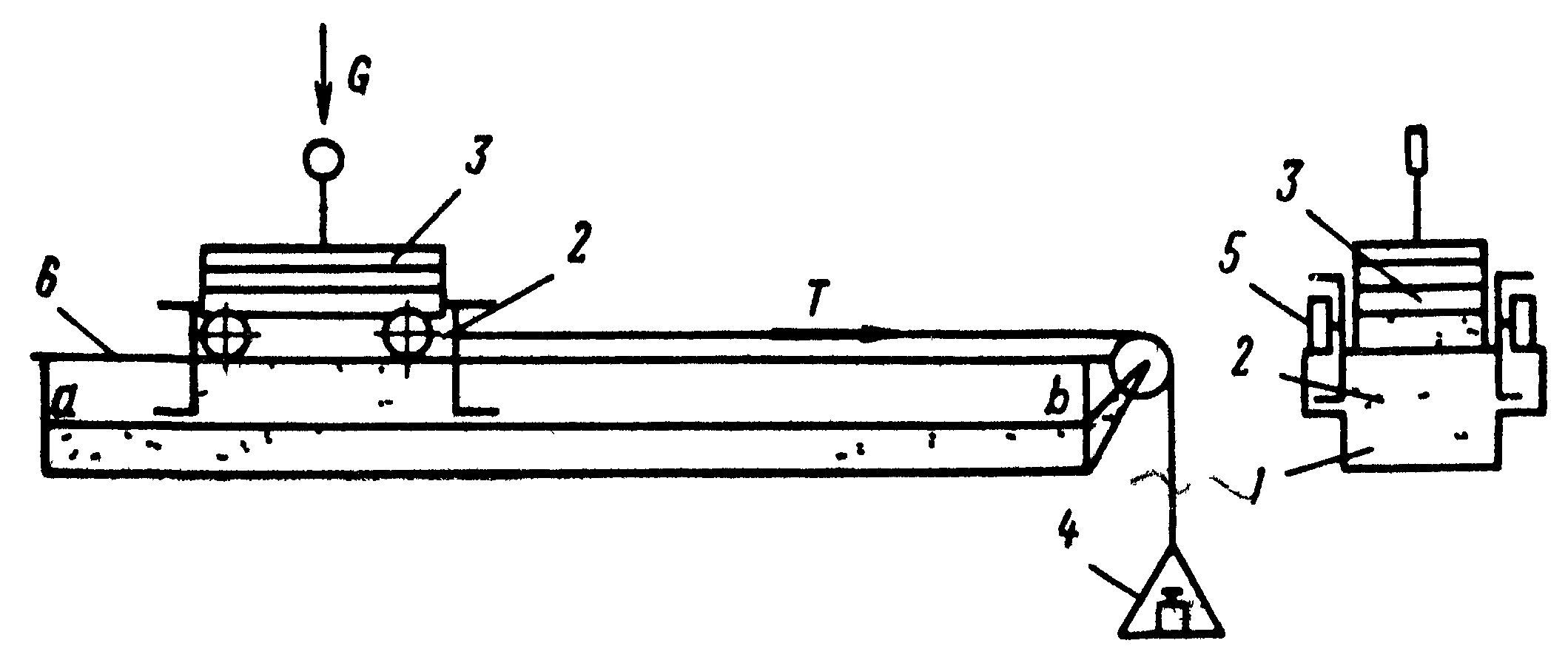

желоб, 2 – рамка, 3 – прижим. пластины, 4 – груз, 5 катки.

Вес прижим. пластин меняется. Вычисляются нормальные и касательные напряжения, строится график.

=G / F, = (T-Tp) / F

G — суммарный вес прижимных пластин и материала в рамке;

F – площадь среза

Т- сила сдвига (вес груза 4)

Тр – сопротивление рамки

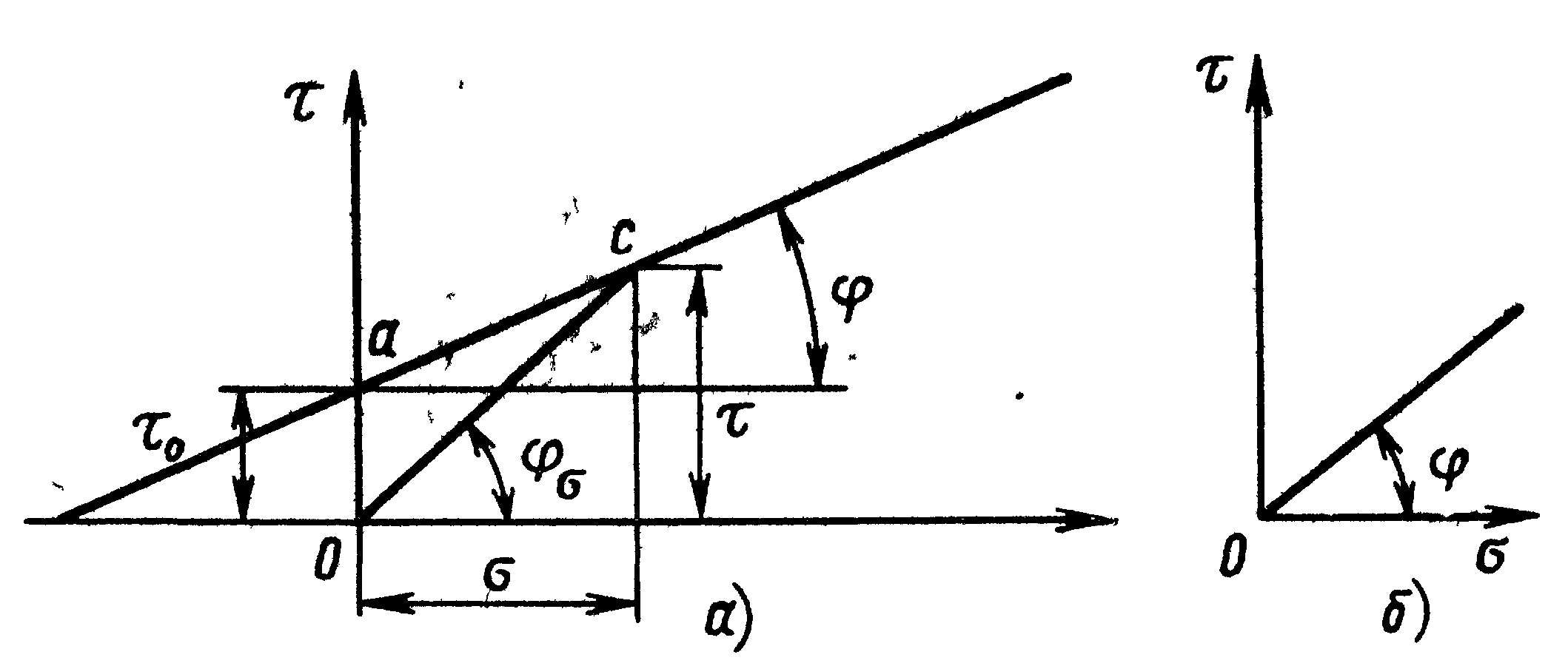

о характеризует связность груза

Угол - внутреннего трения.

f = tg - коэфф-т внутреннего трения.

Угол - внутреннего сдвига.

f = tg = f + о/ - коэфф-т внутреннего сдвига.

Для идеально сыпучих материалов f = f и о=0.

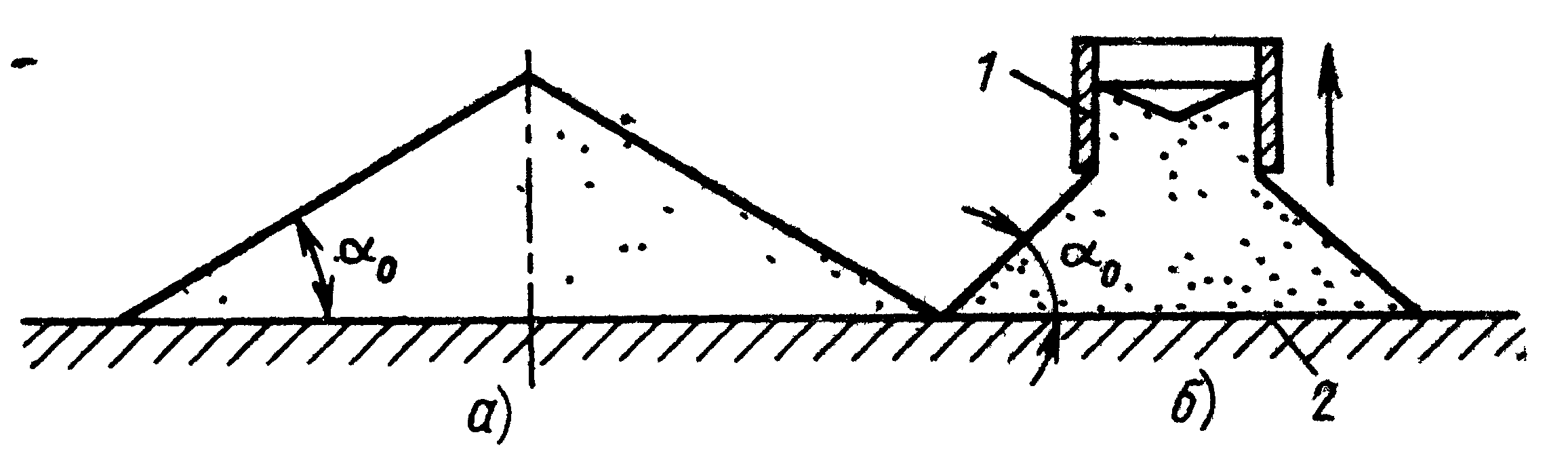

Другой параметр сыпучести – угол естественного откоса о.

Для хорошосыпучих (близких к идеально) материалов = о.

Для связанных сыпучих материалов различают угол насыпания и угол обрушения

Коэффициент подвижности

Идеально сыпучий материал mi = (1 - sin) / (1 + sin)

Хорошосыпучий mi = 0,18 / f

Связанный сыпучий

материал ![]()

1 – наибольшее главное напряжение в рассматриваемой точке.

Начальное напряжение сдвигу о может быть найдено с помощью приборов, определяющего максимальную высоту свободно стоящей вертикальной стенки, и максимальный размер сводообразующего отверстия. Хорошосыпучие грузы откоса не образуют.

τ0 = γho/4

Величина о зависит от уплотненности и влажности сыпучего материала. Уплотнение при перевозке приводит к увеличению о в 3-4 раза. Повышение влажности хорошосыпучих порошкообразных и пылеобразных приводит к росту о с 0 до 150-400 Па. У крупных – нет.

Объемная масса м сыпучего материала – при свободной насыпке и уплотненного.

Высота сосуда – 2 диаметра, высота рамки – 1/3 высоты сосуда. Диаметр сосуда – в 10 и более раз больше Хмах. Уплотнение до прекращения понижения уровня. Характеризуется коэффициентом уплотнения.

Подразделяются:

Легкие менее 600 кг/м3

Средние 600-1100 кг/м3

Тяжелые 1,1 – 2 кг/м3

Весьма тяжелые >2 кг/м3

Плотность сыпучего материала. Взвешивают пробу и смешивают ее с определенным объемом жидкости, смачивающей, но не растворяющей. Затем находят объем полученной суспензии. Плотность определяют по формуле

![]() где Мгр

— масса порции

груза, кг;

где Мгр

— масса порции

груза, кг;

Vc — объем суспензии, м3;

Vж — объем жидкости, м3.

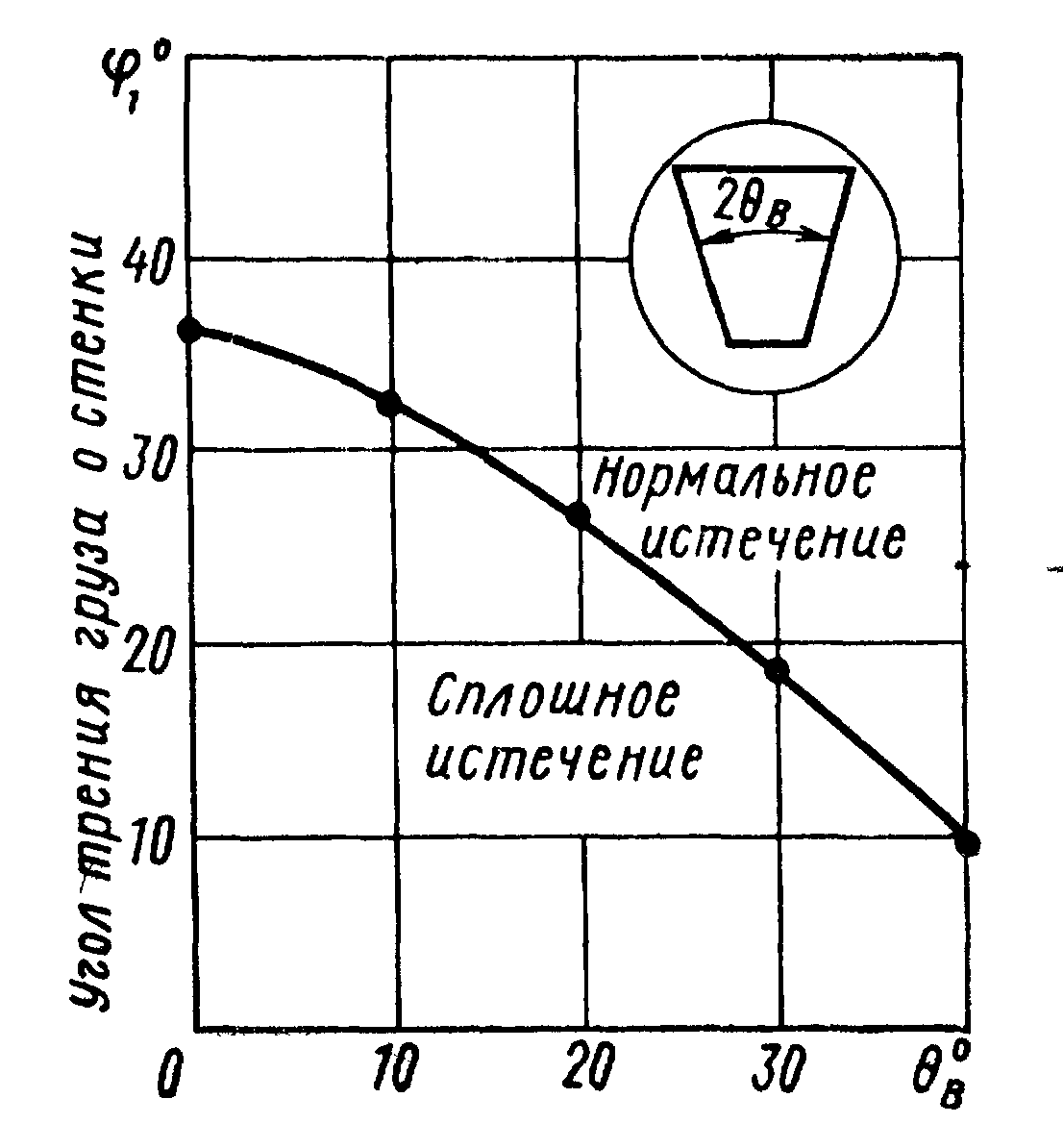

Внешнее трение. Сопротивление перемещению относительно поверхности твердых тел характеризуется к-том внешнего трения f1, определяют с помощью трибометра, где слой материала в лотке заменяют полосой из испытываемого материала.

f1 = (Т – Тp) / G

При ориентировочных расчетах бункеров и т.д. рекомендуют пользоваться соотношением (сталь – дерево – резина – материал (бетон)).

f1c : f1д : f1p : f = 15 : 16 : 17 : 20

Другие свойства сыпучего материала – липкость (мел), корозийность, абразивность (кварцевый песок), хрупкость (угли), гигроскопичность (соли, сульфаты).

Слеживаемость – потеря подвижности при длительном хранении (глина, известь. цемент). Повышается с увлажнением.

Смерзаемость при отриц темп – при перевозке применяются негашеная известь. поваренная соль, опилки и т.д., насыпаемые слоями через 0,5 м высоты и на дно емкости. Применяется предварительное промораживание или сушка.

Истечение сыпучих материалов

Сводообразование – прекращение разгрузки из бункеров.

Для хорошосыпучих – А>=5-6Xmax

Для связанных материалов – размер отверстия бункера должен превышать гидравл. радиус наибольшего сводообразующего отверстия.

Rсв = o (1 + sin ) /

Rгидр = F / L – площадь на периметр (с учетом типичного куска).

Трубообразование – возможно при высоте трубы меньше высоты свободностоящей стенки материала.

Истечение сыпучих материалов из емкостей.

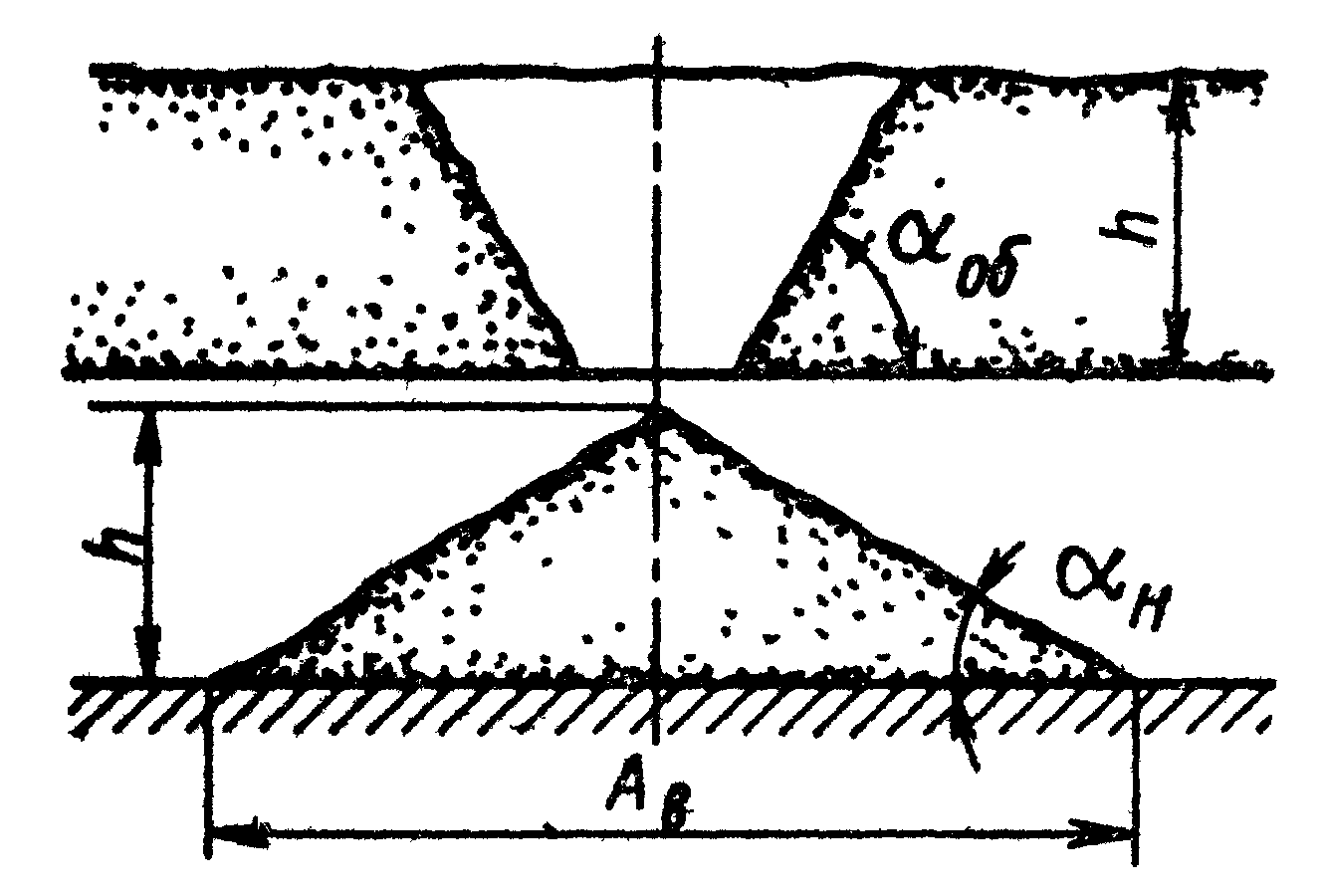

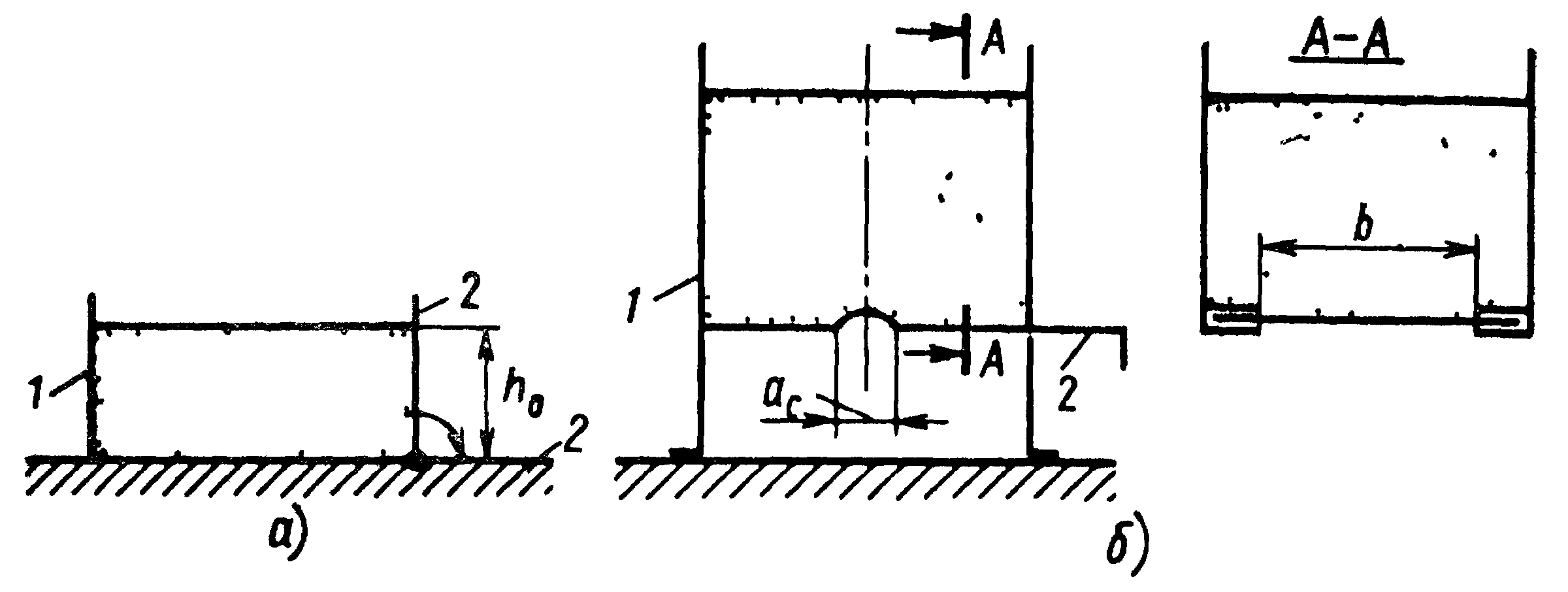

Нормальное Частицы находятся в движении лишь в зоне столба, расположенного над выпускным отверстием. Свободная поверхность представляет собой воронку, вдоль стенок которой частицы перемещаются в центральную зону. Около стенок бункера - застойные зоны, в которых его частицы неподвижны до тех пор, пока воронка, образовавшаяся на поверхности груза, не достигнет нижней части бункера.

Угол наклона конуса воронки к горизонтали приблизительно равен углу естественного откоса груза.

Нормальное истечение происходит в большинстве стационарных бункеров с углом наклона стенок к горизонтали 45 ... 55°.

Материал, попавший на дно бункера, вытекает последним. В таких застойных зонах может происходить окисление, спекание или другие процессы, ухудшающие качество. Бункер с нормальным истечением целесообразно применять только для кусковых химически стабильных материалов.

Рис. а - нормальное; б - сплошное

Скорость истечения зависит от размера отверстия. Критический гидравлический радиус отверстия

Rкp = o / ( mi) + Xmax’/2

При Rв>=Rкp

![]()

- коэффициент истечения 0,2 - 0,65

Для отверстий произвольной формы

Rгидр = F / L.

Для круга или квадрата - Rв = (D – Хmax’) / 4

Для прямоугольника - Rв = (А-Хmax’) (В-Хmax’) / 2(А+В-Хmax’)

Для щелевого отверстия - Rв = (А-Хmax’) / 2

Скорость истечения при боковой разгрузке

v![]()

= v

sin

= v

sin

Радиус сводообразования минимальный

где τ - начальное сопротивление сдвигу;

φ - угол внутреннего трения.

Минимально допустимый гидравлический радиус отверстий бункеров, для связных грузов Rг = k’0Rсв,

где ky = 1,5 ... 2—коэффициент надежности истечения.

Сплошное (угол наклона стенок к горизонту 70-80) – одновременное движение всей массы с обрушением верхних слоев.

При сплошном истечении все частицы груза в бункере находятся в движении. Свободная поверхность сыпучего тела в бункере не имеет четко выраженной воронки; все точки этой поверхности опускаются одновременно, причем скорость опускания отдельных частиц. носит стохастический характер. При сплошном истечении в бункере отсутствуют застойные зоны, что позволяет выравнивать поток насыпного груза, поступающего в бункер неравномерно.

Скорость истечения зависит от размера отверстия и практически не зависит от высоты столба. При сплошном истечении чередуются микропроцессы образования и разрушения динамических сводов

Г идравлическое

– приближенное к режиму истечения

жидкости, имеет место при любом наклоне

стенок бункера, например при вибрации,

аэрации сыпучего материала. Скорость

истечения зависит от высоты столба.

идравлическое

– приближенное к режиму истечения

жидкости, имеет место при любом наклоне

стенок бункера, например при вибрации,

аэрации сыпучего материала. Скорость

истечения зависит от высоты столба.

Средняя скорость движения насыпного груза из выпускного отверстия бункера при гидравлическом истечении

![]()

где λи — коэффициент истечения в пределах 0,2 ... 0,65, большие значения - для сухих, сортированных, хорошо сыпучих материалов, а меньшие — для влажных, рядовых, кусковых, плохосыпучих материалов;

h — высота столба насыпного груза;

g — ускорение свободного падения.

Гидравлическое истечение происходит для аэрированного насыпного груза, и при насыщении его влагой, придающей вид суспензии, а также при интенсивной вибрации. Может иметь место при любом наклоне стенок бункера к горизонтали, вплоть до нулевого (горизонтальное днище).

При проектировании бункеров необходимо учитывать возможные недостатки процесса разгрузки; прекращение истечения или неравномерное истечение материала вследствие образования сводов.

Если свойства груза в процессе хранения изменяются, параметры бункера следует определять для наихудшего случая. В бункерах сплошного истечения не происходит образования каналов, что является благоприятным условием для хранения спекающихся и склонных к загниванию продуктов. Пылевидные материалы в бункерах сплошного истечения деаэрируются, что препятствует образованию сбросов. В бункере сплошного истечения при выпуске происходит перемешивание материала. Выпускную воронку такого бункера можно использовать как смеситель.

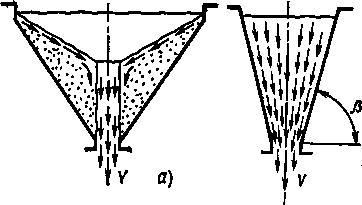

Недостаток конических бункеров – резкое возрастание коэффициента сужения по ходу материала. Применяются гиперболические воронки с постоянным значением коэф-та сужения.