- •Возрастная психология – лекция №1

- •Возрастная психология. Лекция №2: культурно-историческая психология – «неклассическая психология».

- •Влияние обучения на развитие.

- •Теория деятельности.

- •Чередование видов деятельности по Эльконину.

- •Содержание развития ребенка в каждом психологическом возрасте. Внутренние причины перехода.

- •Кризис новорожденности.

- •Что такое беспомощность? Качественные отличия животных и человека.

- •Теория инстинктов Гальперина.

- •Стадия младенческого возраста.

- •Кризис одного года.

Влияние обучения на развитие.

Для того, чтобы понять, как обучение оказывает влияние на развитие, мы должны вспомнить, что Выготского интересует развитие сознания у ребенка. До сих пор еще нет достаточно признанных определений, что такое сознание. Выготский высказал свою гипотезу о системном и смысловом строении сознания.

Благодаря обучению можно формировать новые уровни обобщений. По Выготскому переход с одного уровня обобщений на другой приводит к перестройке сознания. Формирование обобщений – есть обучение. Мы обучаем на копейку, а развитие получаем на рубль.

Когда эта гипотеза была высказана, она вызвала много критических замечаний. Критика была связана с тем, что Выготский говорил о единстве обобщения и общения. Обобщение формируется в общении. В этом усматривали идеализм. Его также обвиняли в интеллектуализме – развитие сознания связано с развитием образовательной сферы. Так же его критиковали за то, что его гипотезы мало подкреплялись фактами.

Теория деятельности.

После того, как Выготский высказал свою гипотезу о системном и смысловом строении сознания, был проведен эксперимент психологами Харьковской психологической школы. А.В. Запорожец, работая с глухими детьми в Харькове, показал, что у глухого ребенка, для которого речевое общение затруднено, возможно сформировать настоящие понятия, и в основе формирования понятий лежит предметно-практическая деятельность ребенка. Так, в начале 30-х годов вошло понятие «деятельность».

А.Н. Леонтьев выдвинул концепцию ведущей деятельности, согласно которой в каждой возрастной ступени есть своя ведущая деятельность.

Концепция учебной деятельности была подробно разработана Элькониным и Давыдовым.

Лисина изучала развитие ребенка в младенческом возрасте. Он выделила свою ведущую деятельность на этом этапе – эмоционально-непосредственное общение. В первое полугодии общение носит ситуативно-личностных характер, а во втором – ситуативно-деловой.

Последователи Леонтьева так же ввели Интимно-личностное общение, как ведущую деятельность в подростковом возрасте.

Но как переходит переход от одного вида к деятельности к другому? На этот вопрос А.Н. Леонтьевым была высказана гипотеза. Деятельность имеет мотив. Мотивы бывают знаемые и реально действующие. Например ребенок приходит в школу и знает, что ему надо учиться, а на самом деле он хочет играть. Когда знаемый мотив становится реально действующим, происходит переход ведущей деятельности.

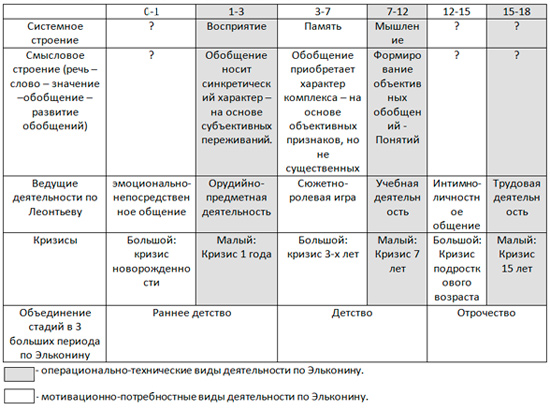

Чередование видов деятельности по Эльконину.

Эльконин, изучая тот же вопрос, пришел к выводу, что есть виды деятельности, которые преимущественно формируют систему мотивов и потребностей, а есть те, которые формируют непосредственно знания и навыки. Он ввел гипотезу о чередовании видов деятельности: мотивационно-потребностные и операционально-технические.

Например, в игре формируется мотивационно-потребностные структуры, и у ребенка появляется желание стать учеником, а в учебной деятельности ребенок осваивает знания, умения навыки, формируется операционально-техническая сфера личности. Эльконин показал, что в младенческом возрасте у ребенка формируется мотивационно-потребностная сфера, которая реализуется в раннем возрасте, когда формируется операционально-техническая сфера личности при помощи орудийно-предметной деятельности.

Границы чередования этих видов деятельности делят детство на 3 большие группы: раннее детство, детство и отрочество. И каждая их этих групп содержит 2 стадии. Каждая стадия, в свою очередь состоит из фаз развития, которые изучены в меньшей степени. Например, в младенчестве фазы – первое и второе полугодие жизни.

Как происходит переход от одной стадии к другой в рамках периодах? Эльконин высказал гипотезу о больших и малых кризисах развития. Большим кризисом развития является: кризис новорожденности, кризис 3 лет и кризис подросткового возраста. Малые кризисы – кризис одного года, кризис 7 лет и кризис 15 лет. Большие кризисы он назвал кризисами отношений, а малые – кризисами мировоззрений.

Возрастная психология. Лекция №3:Культурно-исторический подход к изучению психического развития ребенка.

Предпоссылки открытия закона периодичности развития Элькоиным.

Развитие идей Выготского продолжалось в работах его последователей: Леонтьева, Эльконина и др. и продолжается до сих пор. Новый закон детского развития был открыт Элькониным. О нем мы говорили на прошлой лекции – закон периодичности развития, согласно которому есть стадии, где развивается мотивационно-потребностная сторона личности, и где развивается операционально-техническая сторона личности. Какие условия привели к возникновению этой идеи? Я бы могла рассказать о двух таких обстоятельствах.

1. Эльконин признавался, что он читает Выготского каждый день, и всегда Выготский ему подсказывает решение вопросов. Мы можем вспомнить статью Выготского «проблемы умственной отсталости». В этой статье Выготский дискутирует с К. Левиным по проблеме соотношения аффекта и интеллекта. В этой статье Выготский высказывает свою идею о том, как аффект взаимодействует в процессе развития. Между аффектом и интеллектом существуют диалектические отношения – они осуществляются одновременно. Ситуация такова: одна из этих линий является явной и направляющей, а другая может быть скрытой и латентной. Так, в развитии ребенка младенческого возраста направляющей является линия развития аффекта. От года до трех лет эти линии меняются местами и т.д. Линия развития аффекта может быть выражена житейским слова «хочу», а линия развития интеллекта может быть выражена словом «могу». Исходя из этой идеи, можно представить варианты развития:

1. Норма развития. Хочу и могу.

2. Отклонения «Хочу, но не могу», «Не хочу, но могу», «Не хочу и не могу».

В основе периодизации Д.Б. Эльконина так же лежит смена основных линий.

2. Другая подсказка Эльконину исходит из работ П.Я. Гальперина. Эльконин неоднократно признавался, что Гальперин – самый умный психолог советского союза. Если у психолога возникает идея, он идет к Петру Яковлевичу и советуется с ним.

В чем же влияние Гальперина на теорию Эльконина? Оно заключается в понимании того, как строится предметное действие, какова структура. Для нас это имеет принципиальное значение.

В теории А. Н. Леонтьева действие является структурным компонентом деятельности и соотносится с целью. Когда мы говорим о роли действия в психическом развитии ребенка, мы так же должны не забывать, что это центральное понятие в тории Пиаже. Для Пиаже действие – это изменение объекта из одного состояния в другое. Если ребенок обращает внимание на результат действия, то он узнает, какие у объекта есть свойства. И он это называет рефлексией первого порядка. Но если ребенок обращает внимание на само действие, которое привело к достижению определенного результата, то такой опыт приводит к определенному результату. И Пиаже говорил, что есть логико-математический опыт (рефлексия второго порядка), и физический опыт (рефлексия первого порядка).

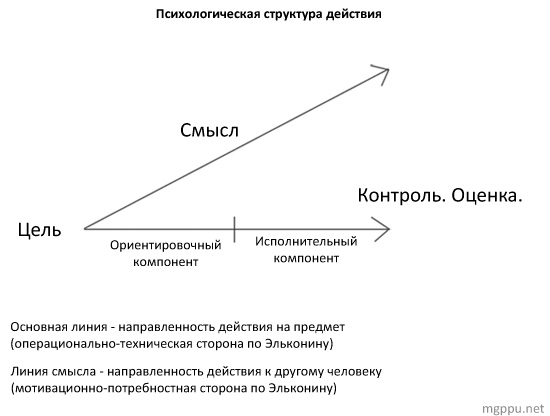

Гальперин подчеркивал, что действие состоит из двух частей: ориентировочной части и исполнительной. ориентировка для Гальперина – психологический механизм действий. От того как простроена ориентировка, зависит механизм действий. Ориентировка является психологической составляющей действия. В структуре действия состоит контроль и оценка действия. Гальперин создал учение о трех типах ориентировок:

1. Ориентировка на основе проб и ошибок (самый неэффективный, но наиболее часто встречающийся).

2. Ориентировка опирается на признаки и отношения, которые подбираются эмпирически и достаточны лишь для выполнения данного задания. Этот тип приводит к разбросу способностей в популяции. Человек, который учится чему-то новому, имеет полный алгоритм действий, который, однако, создается не самим учащимся, а кем-то другим. Ученику остается быть лишь только пассивным исполнителем чужой воли. Хотя такое обучение и приводит к достижению высокого результата, но оно ограниченно в своих возможностях.

3. Овладение методом анализа объекта изучаемой области. Третий тип ориентировки непосредственно прямо направлен на психическое развитие ребенка. Но построить обучение по такому типу не так просто. Благодаря такой ориентировке полученные знания легко переносятся в другие области.

Эльконин принял то, о чем говорит Гальперин, но заметил, что в схеме Гальперина есть один существенный недостаток. Ни одно действие никем из нас не будет освоено, если у действия нет смысла. То, о чем говорит Петр Яковлевич – то , что обеспечивает достижение желаемого результата. Но ни одно действие не будет освоено, если у этого действия нет смысла. Он говорит о том, что у Действия есть 2 лица:

1. Направленность действия на предмет. (Операционально-техническая сторона)

2. Направленность действия к другому человеку. (Мотивационно-потребностная сторона)

Он говорит, что смыслы человеческих действий рождаются из отношений к другому человеку (смысл). Если бы не было смысла, никакого бы действия бы не было. (см. рисунок)

Эта двуликая сторона действия и легла в основу периодов психического развития Эльконина.