- •Предмет физики. Методы физического исследования: опыт, гипотеза.

- •2. Механическое движение как простейшая форма движения материи.

- •3. Элементы кинематики материальной точки.

- •4. Инерциальные системы отсчета. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела.

- •5. Законы динамики материальной точки и системы материальных точек.

- •8. Энергия. Кинетическая энергия механической системы.

- •9. Теорема об изменении кинетической энергии. Работа переменной силы. Мощность.

- •10.Поле как форма материи. Понятие о градиенте скалярной функции координат.

- •11. Потенциальная энергия материальной точки во внешнем силовом поле и ее связь с силой, действующей на материальную точку. Потенциальная энергия системы.

- •12. Закон сохранения механической энергии. Диссипация энергии. Применение законов сохранения к столкновению упругих и неупругих тел. Энергия деформации.

- •13. Преобразования Галилея. Постулаты специальной теории относительности.

- •14. Преобразования Лоренца. Относительность длин и промежутков времени.

- •15. Интервал между событиями и его инвариантность по отношению к выбору инерциальной системы отсчета как проявление взаимосвязи пространства и времени.

- •16. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики материальной точки.

- •17. Релятивистское выражение для кинетической энергии. Взаимосвязь массы и энергии. Соотношение между полной энергией и импульсом частицы.

- •18. Элементы кинематики вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение, их связь с линейными скоростями и ускорениями точек вращающегося тела.

- •19. Момент силы относительно оси. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

- •20. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси. Кинетическая энергия вращающегося тела.

- •21. Закон сохранения момента импульса вращательного движения твердого тела и его связь с изотропностью пространства.

- •22. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.

- •23. Гармонические механические колебания. Энергия гармонических колебаний.

- •24. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Маятники.

- •25. Сложение гармонических колебаний. Биения.

- •26. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.

- •27. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Понятие о резонансе.

- •28. Свойства жидкостей и газов. Уравнения движения жидкости. Идеальная и вязкая жидкости. Гидростатика несжимаемой жидкости.

- •29. Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли.

- •30. Гидродинамика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. Формула Пуазейля.

- •31. Гидродинамическая неустойчивость. Турбулентность.

- •32. Упругие натяжения. Закон Гука. Модуль Юнга. Деформации растяжения и сжатия.

- •33. Статистический и термодинамический методы исследования.

- •34. Экспериментальные газовые законы. Уравнение Менделеева-Клапейрона.

- •35. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.

- •36. Средняя кинетическая энергия молекул. Молекулярно-кинетическое толкование термодинамической температуры.

- •37. Число степеней свободы молекулы.

- •38. Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям.

- •39. Барометрическая формула. Закон Больцмана для распределения.

- •40. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул.

- •41. Законы диффузии, теплопроводности и внутреннего трения.

- •42. Внутренняя энергия идеального газа. Работа газа при изменении его объема. Количество теплоты.

- •43. Первое начало термодинамики.

- •44. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости идеального газа от вида процесса.

- •45. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. Тепловые двигатели и холодильные машины.

- •46. Цикл Карно и его кпд для идеального газа.

- •47. Второе начало термодинамики. Независимость кпд цикла Карно от природы рабочего тела.

- •48. Энтропия идеального газа. Статистическое толкование второго начала термодинамики.

- •49. Отступления от законов идеальных газов. Реальные газы.

- •50. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Сравнение изотерм Ван-дер-Ваальса с экспериментальными изотермами.

- •51. Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа.

- •52. Фазовые переходы I и II рода. Особенности жидкого и твердого состояний вещества.

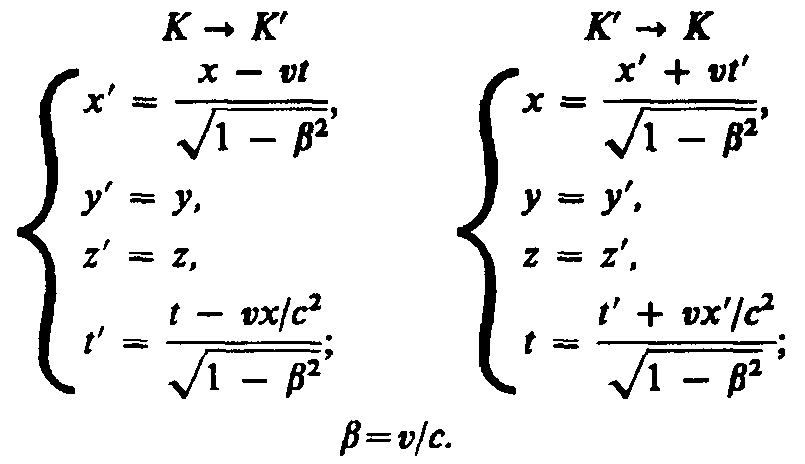

14. Преобразования Лоренца. Относительность длин и промежутков времени.

Анализ явлений в инерциальных системах отсчета, проведенный А. Эйнштейном на основе сформулированных им постулатов, показал, что классические преобразования Галилея несовместимы с ними и, следовательно, должны быть заменены преобразованиями, удовлетворяющими постулатам теории относительности.

Для иллюстрации этого вывода рассмотрим две инерциальные системы отсчета: К (с координатами х, у, z) и К' (с координатами х', у', z'), движущуюся относительно К (вдоль оси х) со скоростью v = const. Пусть в начальный момент времени t=t'=0, когда начала координат О и О' совпадают, излучается световой импульс. Согласно второму постулату Эйнштейна, скорость света в обеих системах одна и та же и равна с. Поэтому если за время t в системе К сигнал дойдет до некоторой точки А, пройдя расстояние х = ct, то в системе К' координата светового импульса в момент достижения точки А, х' = ct', где t' — время прохождения светового импульса от начала координат до точки А в системе К'. Вычитая из, получаем х' – х = c(t' – t).

Так как х' х (система К' перемещается по отношению к системе К), то t' t, т. е. отсчет времени в системах К и К' различен — отсчет времени имеет относительный характер. Эти преобразования предложены Лоренцем в 1904 г., еще до появления теории относительности, как преобразования, относительно которых уравнения Максвелла инвариантны.

Преобразования Лоренца имеют вид

Из преобразований Лоренца вытекает также, что при малых скоростях (по сравнению со скоростью с), т. е. когда <<1, они переходят в классические преобразования Галилея (в этом заключается суть принципа соответствия), которые являются, следовательно, предельным случаем преобразований Лоренца. Движение со скоростью, большей скорости распространения света в вакууме, невозможно.

1.

Одновременность событий в разных

системах отсчета.

Пусть в системе К

в точках с координатами x1

и x2

в моменты времени t1

и t2

происходят два события. В системе К'

им

соответствуют координаты

и

и

и моменты времени

и моменты времени

и

и

.

Если события

в системе К происходят в одной точке

(x1

=х2)

и

являются одновременными (t1

=t2),

то, согласно преобразованиям Лоренца,

т. е. эти

события являются одновременными и

пространственно совпадающими для любой

инерциальной системы отсчета.

.

Если события

в системе К происходят в одной точке

(x1

=х2)

и

являются одновременными (t1

=t2),

то, согласно преобразованиям Лоренца,

т. е. эти

события являются одновременными и

пространственно совпадающими для любой

инерциальной системы отсчета.

2. Длительность событий в разных системах отсчета. Пусть в некоторой точке (с координатой х), покоящейся относительно системы К, происходит событие, длительность = t2 – t1, где индексы 1 и 2 соответствуют началу и концу события. Длительность этого же события в системе К' причем началу и концу события, согласно, соответствуют

Подставляя

в, получаем

Подставляя

в, получаем

Из соотношения вытекает, что <', т. е. длительность события, происходящего в некоторой точке, наименьшая в той инерциальной системе отсчета, относительно которой эта точка неподвижна.

3. Длина тел в разных системах отсчета. Длина стержня, измеренная в системе, относительно которой он движется, оказывается меньше длины, измеренной в системе, относительно которой стержень покоится, т. е. так называемое лоренцево сокращение длины тем больше, чем больше скорость движения.