- •Конспект лекций по Экологии

- •Глобальный экологический кризис

- •1. Экологические кризисы.

- •1. 1. Технологические революции

- •Масштабы экологического кризиса

- •2. Глобальные проблемы человечества

- •2.1. Проблема перенаселения

- •1. Основные понятия демографии

- •3. Демографическая ситуация в России

- •3. Проблемы связанные с перенаселением

- •2.2. Ресурсы земли

- •1. Продовольственные ресурсы

- •2. Водные ресурсы

- •3. Ископаемые ресурсы

- •3. Загрязнение окружающей среды.

- •3.1. Химическое загрязнение окружающей среды

- •1. Опасные неорганические вещества.

- •2. Опасные дли здоровья органические вещества

- •1. Вредное воздействие нитратов на организм человека

- •2. Электромагнитное загрязнение среды

- •Воздействие

- •Зона риска бытовых приборов

- •3. Шумовое загрязнение

- •3. Биологическое загрязнение

- •1. Энергетические ресурсы

- •2. Экологические характеристики тепловой энергетики

- •3. Экологические характеристики атомной энергетики

- •4. Экологические характеристики гидроэнергетики

- •5. Экологические характеристики альтернативных источников энергии

- •Лекция №2. Атмосфера – неорганическая воздушная среда. Загрязнение атмосферы.

- •1. Строение, состав, значение атмосферы в природе.

- •2. Источники и состав загрязнения атмосферы.

- •4. Машиностроение

- •Опасные загрязнители атмосферы.

- •4. Последствия загрязнения атмосферы Парниковый эффект.

- •Решение проблемы.

- •Кислотные дожди.

- •Истощение озонового слоя.

- •Решение проблемы

- •Лекция 3 загрязнение и защита гидросферы.

- •1. Свойства воды

- •Водные ресурсы россии

- •2. Роль воды в природе

- •Состав природной воды

- •Круговорот воды в природе

- •3. Потребление воды

- •Проблема недостатка пресной воды

- •4. Источники загрязнения водоемов

- •5. Загрязнение океанов и морей

- •6. Загрязнениеповерхностных материковых вод

- •7. Самоочищение водоемов

- •8. Питьевая вода

- •Очистка питьевой воды.

- •9. Методы очистки воды

- •1.Капельный биофильтр

- •Биологические пруды

- •10. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в г. Омске

- •Распределение и запасы минерального сырья в мире и в россии

- •Минерально-сырьевые ресурсы России.

- •2. Охрана почв

- •2.1 Почва, ее состав и строение

- •Фауна почв

- •Земельный фонд России.

- •Виды ускоренной эрозии

- •Борьба с эрозией почв

- •Загрязнение почвы Классификация почвенных загрязнений.

- •2.4. Засоление, заболачивание почв.

- •2.5. Разрушение почвенного покрова

- •2.6. Опустынивание

- •Лекция 5. Защита среды от твердых отходов

- •1. История развития проблемы твердых отходов

- •Классификация отходов и их состав

- •Свойства отходов

- •Токсичность и классы опасности

- •Пдк вредных веществ в почве

- •2. Размещение отходов на поверхности земли

- •Устройство полигона

- •3. Хранение и нейтрализация

- •3.1. Захоронение токсичных отходов

- •3.2.Захоронение радиоактивных отходов

- •4. Переработка и утилизация твёрдых отходов.

- •4.1. Переработка твёрдых отходов на компост

- •4.2. Рециклизация

- •4.3. Обработка осадка сточных вод

- •4.4. Получение биогаза.

- •5. Сжигание отходов

- •Сжигание

- •1. Источники радиационного фона

- •3. Хранение и обезвреживание радиоактивных отходов.

- •Лекция 7. Влияние транспорта на окружающую среду

- •1. Автомобильный транспорт

- •Влияние на человека отработавших газов автомобилей

- •Состав отработавших газов (ог)

- •Содержание вредных веществ в отработавших газах

- •Характеристика электромобилей

- •2. Водный, железнодорожный и авиационный транспорт

- •Организация работ в области охраны окружающей среды.

- •1. Виды мониторинга

- •1. Организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в городах

- •2. Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши

- •2. Нормирование качества окружающей среды

- •3. Нормативно-правовые основы природопользования и охраны окружающей среды

- •4. Виды ответственности за экологические правонарушения

- •Лекция 9. Экологическая экспертиза и контроль.

- •Понятие экологической экспертизы.

- •2. Экологическое лицензирование

- •3. Система экологического контроля в России

- •4. Экологическая паспортизация

- •1. Общие сведения о предприятии:

- •2. Краткая природно-климатическая характеристика района распо ложения предприятия:

- •3. Использование земельных ресурсов:

- •4. Состояние и использование водных ресурсов:

- •4. Характеристика выбросов в атмосферу.

- •5. Отходы.

- •7. Планирование природоохранных мероприятий и оценка их эффективности.

- •Лекция 10

- •2.1. Международные объекты охраны природной среды

- •2.2. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды

- •2. 3. Международные принципы охраны окружающей среды.

- •Лекция 11 экологические проблемы россии

- •Экологическая уникальность России.

- •Техногенное загрязнение территории России.

- •1. Загрязнение атмосферного воздуха.

- •2. Загрязнение и истощение водных ресурсов.

- •3. Проблема отходов.

- •4. Радиационная обстановка.

- •Изменение состояния экосистем и снижение биоразнообразия.

- •4. Состояние основных опасностей на территории России

2. Охрана почв

2.1 Почва, ее состав и строение

Площадь суши 15 млрд. га, т.е. около трети поверхности земного шара. Из них леса занимают 28%, пустыни, ледники, населенные пункты и другие участки со слабо выраженным почвенным покровом - 45, пастбища - 17, обрабатываемые земли - 10%, примерно столько же земли пригодно для обработки, но использование ее в земледелии экономически невыгодно. Таким образом, питание людей обеспечивает в основном 1450 млн га возделываемых почв, и в силу этого они 1аслуживают бережного использования и тщательной охраны.

Почва - это поверхностный слои земной коры, который образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, материнской породы и является самостоятельным природным образованием.

Основателем научного почвоведения является русский учёный В.В.Докучаев (1846-1903), который впервые дал определение понятиям: "почва" и "почвенный профиль", выявил главные отличительные свойства и раскрыл сущность почвообразовательного процесса. К пяти факторам почвообразования, установленным В.В.Докучаевым: материнской породе, климату, рельефу и времени, растительным и животным организмам - позже была добавлена вода (почвенная и грунтовая) и хозяйственная деятельность человека.

Любую почву можно рассматривать как гетерогенную систему, состоящую из трех фаз: твердой (минеральный скелет, органические и биологические компоненты), жидкой (почвенный раствор) и газообразной (почвенный воздух).

Твердая фаза почвы содержит основной запас питательных веществ для растений. Она состоит на 90 % и более из сложных минералов и примерно на 10 % и менее из органических веществ, которые играют очень важную роль в плодородии почвы. Почти половина твердой фазы почвы приходится на связанный кислород, одна треть - на кремний, более 10 % - на алюминий и железо, и только 7 % - на остальные элементы.

Совокупность мелкораздробленных (коллоидных) частиц почвы и органических веществ составляет почвенно-поглощающий комплекс (ППК). Суммарный заряд ППК большинства почв отрицательный, и тем самым он удерживает на своей поверхности в поглощенном состоянии в основном положительно заряженные ионы - катионы.

Почвенный раствор - наиболее подвижная и активная часть почвы, в которой совершаются разнообразные химические процессы и из которой растения непосредственно усваивают питательные вещества. Элементы питания, находящиеся в почвенном растворе, наиболее доступны для растений.

Почвенный воздух служит основным источником кислорода для дыхания корней растений. Он отличается от атмосферного повышенным содержанием углекислого газа и несколько меньшим – кислорода.

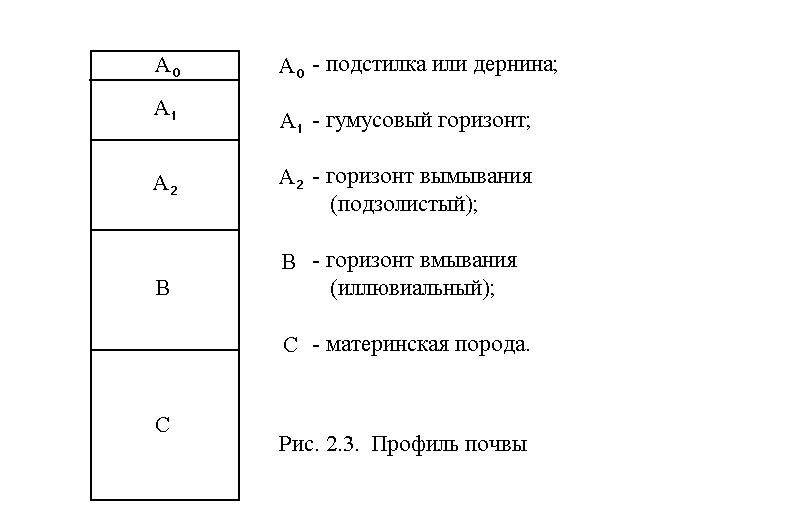

Строение почв характеризуют сочетанием генетических горизонтов. Генетическими называют те горизонты, которые образовались в результате общего почвообразовательного процесса, так что формирование каждого из присутствующих в почве горизонтов тесно связано (или даже обусловлено) формированием других горизонтов. Это проще всего проиллюстрировать на примере строения некоторых почв. Если заложить почвенный разрез (выкопать яму) с вертикальной передней стенкой, то на последней станет отчетливо видна последовательность генетических горизонтов.

В результате перемещения и превращения веществ почва расчленяется на отдельные слои, или горизонты, сочетание которых составляет профиль почвы.

П оверхностный

горизонт, подстилка или дернина,

состоит большей частью из свежеопавших

и частично разложившихся листьев, веток,

останков животных, грибов и других

органических веществ. Окрашен обычно

в темный цвет - коричневый или черный.

Лежащий под ним гумусовый горизонт

А1, как правило, представляет собой

пористую смесь частично разложившегося

органического вещества (гумуса), живых

организмов и некоторых неорганических

частиц. Обычно он более темный и рыхлый,

чем нижние горизонты. В этих двух верхних

горизонтах сконцентрирована основная

часть органического вещества почвы и

корни растений. О почвенном плодородии

многое может сказать ее цвет. Например,

темно-коричневый или черный гумусовый

горизонт богат органическими веществами

и азотом. В серых, желтых или красных

почвах органического вещества мало, и

для повышения их урожайности требуются

азотные удобрения.

оверхностный

горизонт, подстилка или дернина,

состоит большей частью из свежеопавших

и частично разложившихся листьев, веток,

останков животных, грибов и других

органических веществ. Окрашен обычно

в темный цвет - коричневый или черный.

Лежащий под ним гумусовый горизонт

А1, как правило, представляет собой

пористую смесь частично разложившегося

органического вещества (гумуса), живых

организмов и некоторых неорганических

частиц. Обычно он более темный и рыхлый,

чем нижние горизонты. В этих двух верхних

горизонтах сконцентрирована основная

часть органического вещества почвы и

корни растений. О почвенном плодородии

многое может сказать ее цвет. Например,

темно-коричневый или черный гумусовый

горизонт богат органическими веществами

и азотом. В серых, желтых или красных

почвах органического вещества мало, и

для повышения их урожайности требуются

азотные удобрения.

В лесных почвах под горизонтом А1 залегает малоплодородный подзолистый горизонт А2, имеющий светлый оттенок и непрочную структуру. В черноземных, темно-каштановых, каштановых и других типах почв этот горизонт отсутствует. Еще глубже во многих типах почв расположен горизонт В-иллювиальный, или горизонт вмывания. В него вымываются и в нем накапливаются минеральные и органические вещества из вышележащих горизонтов. Чаще всего он окрашен в бурый цвет и имеет большую плотность. Еще ниже залегает материнская горная порода С, на которой формируется почва.

Все горизонты почвы представляют собой смесь органических и минеральных элементов. Свыше 50 % минерального состава почвы составляет кремнезем (SiO2), остальную часть могут составлять глинозем, оксиды железа, магния, калия, фосфора, кальция. Органические вещества, поступающие в почву с растительным опадом, включают углеводы, белки, жиры, смолы, дубильные вещества. Органические остатки в почве минерализуются с образованием более простых веществ (вода, диоксид углерода, аммиак и др.) или превращаются в перегной, или гумус.

Посредством почвы - важнейшего компонента биосферы - осуществляются эко-логические связи живых организмов с литосферй, педосферой, атмосферой.

Важнейшим свойством почвы является плодородие. Плодородие почвы - это совокупность свойств почвы, обеспечивающая высокую урожайность сельскохозяйственных растений, а также биологическую продуктивность естественных фитоценозов. Плодородие почвы зависит от оптимального содержания в ней питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов), степени увлажненности, правильных методов агротехники, отсутствия вторичного засоления, процессов эрозии и др. Плодородие почвы определяют по наличию в ней гумуса.

Гумус - высокомолекулярные темно-окрашенные органические вещества почвы. Состоит из гуминовых кислот, образуется в результате биохимического разложения растительных и животных остатков. Содержит элементы питания растений, которые после разложения гумуса переходят в доступную для них форму. От его качества зависит плодородие почвы.

Различают плодородие естественное и искусственное, естественное определяется, в основном природными факторами, а искусственное осуществляется внесением удобрений и проведением; комплекса агротехнических мероприятий (мелиорация, севообороты, снегозадержание, водосберегающие технологии полива и др.).

По наличию типов почв территория Омской области делится на три зоны: южная таёжно-лесная, лесостепная и степная,

Таёжно-лесная зона имеет наиболее ограниченную площадь сельскохозяйственных угодий, около 600 тыс. га, и пашни - 294 тыс. га или 14%. Эта зона наиболее понижена и заболочена, длительно переувлажнена, грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м. Основной земельный фонд представлен подзолистыми, болотными и луговыми почвами. Как правило, кислые, маломощные, с низким запасом гумуса, азота и фосфора. Количество гумуса в почве не превышает 2,5-3,0%. Каждый гектар пашни требует известкования, комплексного окультуривания. Наиболее пригодные под земледелие массивы почвы располагаются по приречьям и на водоразделах. Поля сложной конфигурации имеют вкрапления мелких контуров леса, разобщены оврагами, болотами и лесными массивами. Зона слабо освоена.

Лесостепная зона занимает наибольшую часть территории области (51,3%), сложная по рельефу, характеристике залегания грунтовых вод, почвенным образующим породам, по сочетанию, зональных и интразональных факторов, приводящих к формированию исключительно комплексного почвенного покрова. В почвенном покрове зоны господствуют сочетания, образованные лугово-чернозёмными. чернозёмно-луговыми и луговыми почвами, а также комплексами солонцов. Среднее содержание гумуса в почвенном покрове колеблется в пределах 4,0-5,0%.

Степная зона занимает всего 8,6% территории области, но она наиболее освоена в сельскохозяйственном отношении и распахана. Распашка земли в отдельных хозяйствах достигает 95%. Целинная залежь юга области была освоена в 1954 году в девяти степных районах (Таврическом, Черлакском, Щербакульском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлогорадском, Полтавском, Русско-Полянском). Омская целина - это 1400 тыс. га, введенных в пашню целинных и залежных земель.