- •Вопросы на гэк 2012

- •1. Нелинейные сар. Понятия: «пространство состояний», «фазовая траектория», «фазовый портрет».

- •2. Проблема двойственности в линейном программировании.

- •3. Составляющие информационной системы (ис). Модели жизненного цикла ис.

- •4. Методы определения оптимальных параметров настройки промышленных регуляторов.

- •5. Автоколебания в сар. Определение параметров автоколебаний с помощью графических построений.

- •6. Математическая постановка задач оптимального управления. Пример: «Нажимное устройство реверсивного прокатного стана».

- •7. Субд. Функции субд. Транзакции. Свойства транзакций.

- •8.20. Оценка качества сар по временным характеристикам

- •9. Представление импульсного элемента при исследовании импульсных сар.

- •10. Синтез сар оптимальной по быстродействию.

- •11. Этапы канонического проектирования информационных систем.

- •12. Принципы системного подхода в моделировании. Сетевые модели.

- •13. Связь между спектрами сигналов на входе и выходе простейшего импульсного элемента. Теорема Котельникова.

- •14. Анализ методов решения задач оптимального управления.

- •15. Модели управления передачей, обработкой и хранением данных в информационных системах на основе технологии «клиент-сервер»

- •16. Непрерывно-стохастические модели на примере систем массового обслуживания.

- •17. Процессы конечной длительности в импульсных сар.

- •18. Метод динамического программирования.

- •19. Составляющие внемашинного информационного обеспечения систем управления. Системы классификации и кодирования информации.

- •21. Алгебраический аналог критерия устойчивости Гурвица для исар.

- •22. Системы управления на основе нечеткой логики.

- •23. Реляционная модель данных. Понятие функциональной зависимости. Процесс нормализации базы данных.

- •Целостность данных

- •Реляционная алгебра

- •Нормализация базы данных

- •Номер преподавателя Группа Сущность Преподаватель - группа

- •24. Синтез сар по логарифмическим характеристикам.

- •25. Метод гармонической линеаризации нелинейностей.

- •26. Системы управления на основе искусственных нейронных сетей.

- •27. Цифровые регуляторы и методы их настроек.

- •28. Аппроксимация кривых разгона методом площадей.

- •29. Характер движения в нелинейных и линейных сар.

- •30. Техническая диагностика. Математические основы технической диагностики.

- •31. Определение оптимальных параметров настройки пи – регуляторов.

- •32. 52. Назначение и функции операционной системы. Классификация и характеристика операционных систем.

- •33. 73. Устойчивость линейных сар. Признаки устойчивости. Запасы устойчивости линейных сар.

- •34. Статистические методы распознавания. Метод Бейеса.

- •35. Определение оптимальных параметров настройки пид – регуляторов.

- •36. Реляционная алгебра Кодда

- •37. Устойчивость линейных непрерывных систем. Критерий устойчивости Найквиста.

- •38. Идентификация статических объектов. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент. Идентификация статических объектов. Планирование эксперимента. Полный факторный эксперимент.

- •Черный ящик

- •39. Определение, назначение и классификация компьютерных сетей. Базовые топологии локальных компьютерных сетей.

- •40. Назначение, классификация и характеристика запоминающих устройств эвм.

- •41. Критерий устойчивости а.М. Ляпунова для нелинейных систем.

- •42. Частотные методы идентификации динамических объектов.

- •43. Определение, назначение и классификация компьютерных сетей. Топология глобальной компьютерной сети.

- •44. Устройства ввода и вывода информации эвм.

- •45. Виды корректирующих средств в сар. Недостатки последовательной коррекции.

- •46. Классификация объектов управления по статическим и динамическим характеристикам.

- •47. Эталонная модель взаимодействия открытых систем osi. Характеристика уровней osi.

- •48. Основные типы регистров и их функции в эвм.

- •49. Гармоническая линеаризация. Физический смысл коэффициентов гармонической линеаризации.

- •50. Идентификация объектов по временным характеристикам. Определение кривой разгона объекта по его импульсной характеристике.

- •51. Программное обеспечение компьютерных сетей.

- •53. Устойчивость нелинейных систем. Метод л.С. Гольдфарба.

- •54. Идентификация динамических систем. Активные и пассивные методы идентификации.

- •55. Характеристика нормальных форм реляционной модели данных.

- •56. Интерфейсы в эвм. Типы и методы взаимодействия устройств вычислительной системы.

- •57. Точные методы исследования устойчивости и автоколебаний в нелинейных системах. Частотный метод в.М. Попова.

- •58. Методы аппроксимации кривых разгона объекта.

- •59. Пользовательские технологии Интернета.

- •60. Архитектура процессора эвм и назначение его функциональных блоков.

- •61. 65. Статические характеристики нелинейных элементов.

- •62. Обеспечивающие подсистемы информационно -управляющих систем и их характеристики.

- •63. Протоколы взаимодействия функциональных блоков компьютерной сети: понятие, виды, иерархия.

- •64. Система прерываний эвм. Механизм обработки прерываний в архитектуре эвм семейства intel.

- •66. 77. Промышленные регуляторы, их назначение и передаточные функции.

- •67. Функциональные подсистемы информационно- управляющих систем и их характеристики.

- •68. Основные принципы построения компьютерных сетей.

- •69. Классификация задач оптимального управления.

- •70. Организационные подсистемы информационно- управляющих систем и их характеристики.

- •71. Подходы к классификации моделей. Обоснование введения моделей. Классификация моделей по способу представления.

- •72. Организация системы ввода-вывода через bios

- •74. Принципы построения автоматизированных систем управления.

- •75. Классификация моделирования. Комбинация видов моделирования при исследовании сложных объектов. Имитационное и компьютерное моделирование.

- •76. Архитектура эвм и назначение основных блоков.

- •78. Состав интегрированной системы автоматизации предприятия.

- •79. Математическая модель и математическое моделирование. Этапы математического моделирования.

- •80. Логические основы проектирования цифровых устройств. Понятие функционально- полного набора логических элементов.

- •Процессы контроля и восстановления информации в эвм. Коды Хемминга: исправление одиночных ошибок, обнаружение двойных ошибок.

- •Виртуальная память и ее реализация. Сегментно-страничная организация памяти и динамическое преобразование адресов. Механизм замещения страниц.

- •Физический смысл коэффициентов гармонической линеаризации.

- •Математические ожидания сигналов на выходе стационарных сар.

- •Классификация систем автоматического регулирования.

- •Понятие и составляющие информационной системы (ис). Модели жизненного цикла ис. Классы задач, решаемые ис.

- •Система моделей предметной области. Функционально-ориентированная модель предметной области.

- •Объектная структура

- •Функциональная структура

- •Структура управления

- •Организационная структура

- •Техническая структура

- •Оперативная аналитическая обработка данных: концепции и технологии.

- •Принципы адресации компьютеров в компьютерной сети.

- •Контроллер прерываний от внешних устройств в архитектуре эвм семейства intel. Программно-аппаратное взаимодействие контроллера прерываний и микропроцессора.

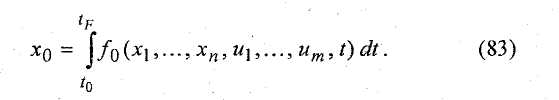

18. Метод динамического программирования.

В задаче динамического программирования состояние динамической системы характеризуется n переменными состояния (фазовыми переменными) x1(t),...,хn(t), удовлетворяющими следующей системе дифференциальных уравнений первого порядка, называемых уравнениями состояния:

![]()

(1)

Здесь u1,…,um - управляющие воздействия. Тогда задача состоит в определении управлений

![]()

![]()

переводящих систему из состояния в

и минимизирующих критерий-функционал (критерий качества)

(2)

Предположим, что управляющие переменные удовлетворяют ограничению

![]() (3)

(3)

определяющим замкнутую область допустимых управлений.

Критерием качества (83) может являться, например, цена объекта, среднеквадратичная ошибка в обработке результатов эксперимента, время достижения цели и т.п.

Для решения задачи управления требуется задать подходящие граничные условия:

![]()

(4)

При этом начальное t0 и конечное tF времена могут быть неизвестными.

Предположим, что наложенные на управляющие переменные ограничения (3) имеют

![]()

вид (5)

Введем также

вспомогательные переменные

![]() ,

i=0,1,…,n

и функцию Гамильтона (гамильтониан):

,

i=0,1,…,n

и функцию Гамильтона (гамильтониан):

![]()

(6)

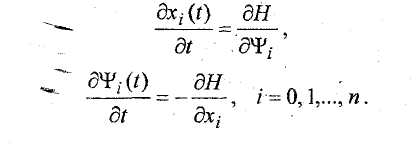

С помощью гамильтониана

Н исходная система дифференциальных

уравнений (1) и уравнения, необходимые

для определения вспомогательных функций

![]() ,

представляются в виде:

,

представляются в виде:

(7)

Уравнения (7), являющиеся необходимым условием экстремума функционала (2), называются уравнениями Гамильтона-Эйлера. Таким образом, оптимальное управление

uopt(t)=(u1opt(t),…,umopt(t)) определяет оптимальную траекторию xopt(t) в n- мерном фазовом пространстве и вдоль нее гамильтониан H удовлетворяет условиям (7).

19. Составляющие внемашинного информационного обеспечения систем управления. Системы классификации и кодирования информации.

Информационное обеспечение – это совокупность методов и средств по размещению и организации информации, включающих в себя системы: классификации и кодирования; унифицированные системы документации, рационализации документооборота и форм документов; методов создания внутримашинной информационной базы ИС.

Таким образом, сферы информационного обеспечения:

Внемашинная сфера (внемашинная информационная база и средства организации и ведения внемашинной информационной базы)

Внутримашинная сфера (внутримашинная информационная база и средства организации и ведения внутримашинной информационной базы)

Внемашинная информационная база служит источником формирования внутримашинной информационной базы. Наиболее важными вопросами подготовки внемашинного информационного обеспечения предметной области являются:

определение состава документов, содержащих необходимую информацию для решения задач пользователя;

определение форм документов и структуры информации (выявление структурных единиц информации и их взаимосвязей);

классификация и кодирование информации, обрабатываемой в задачах пользователя;

разработка инструктивных и методических материалов по ведению документов информации для обработки.

К средствам организации и ведения внемашинной информационной базы относятся:

Системы классификации и кодирования информации

Унифицированные системы документов

Инструктивные и методические материалы по ведению документов

Системы классификации и кодирования информации. Методы кодирования.

Разработаны три метода классификации объектов: иерархический, фасетный, дескрипторный. Эти методы различаются разной стратегией применения классификационных признаков.

Система кодирования - совокупность правил кодового обозначения объектов.

Код строится на базе алфавита, состоящего из букв, цифр и других символов. Код характеризуется:

длиной - число позиций в коде (может быть постоянная и переменная);

структурой - порядок расположения в коде символов, используемых для обозначения классификационного признака.

Можно выделить две группы методов, используемых в системе кодирования объектов которые образуют:

классификационную систему кодирования, ориентированную на проведение предварительной классификации объектов либо на основе иерархической системы, либо на основе фасетной системы;

регистрационную систему кодирования, не требующую предварительной классификации объектов

Различают последовательное и параллельное классификационное кодирование.

Последовательное кодирование используется для иерархической классификационной структуры. Параллельное кодирование используется для фасетной системы классификации.

Регистрационное кодирование используется для однозначной идентификации объектов и не требует предварительной классификации объектов. Различают порядковую и серийно-порядковую систему.

Порядковая система кодирования предполагает последовательную нумерацию объектов числами натурального ряда. Этот порядок может быть случайным или определяться после предварительного упорядочения объектов, например по алфавиту. Этот метод применяется в том случае, когда количество объектов невелико, например кодирование названий факультетов университета, кодирование студентов в учебной группе.

Серийно-порядковая система кодирования предусматривает предварительное выделение групп объектов, которые составляют серию, а затем в каждой серии производится порядковая нумерация объектов. Каждая серия также будет иметь порядковую нумерацию. По своей сути серийно-порядковая система является смешанной: классифицирующей и идентифицирующей. Применяется тогда, когда количество групп невелико.

Рассмотрим основные идеи методов классификации для создания систем классификации и кодирования.

Иерархическая система классификации — самая традиционная. Она имеет структуру «древа знаний», в котором определенная совокупность знаний (универсум) последовательно делится на все более узкие подклассы. Существует много универсальных иерархических классификаций, охватывающих сразу все отрасли человеческих знаний.

Например, в библиографической практике наиболее широко используются Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Универсальная десятичная классификация (УДК), Классификация для массовых библиотек и некоторые другие.

Количество уровней классификации, соответствующее числу признаков, выбранных в качестве основания деления, характеризует глубину классификации.

К достоинствам иерархической системы классификации можно отнести

простоту построения; использование независимых классификационных признаков в различных ветвях иерархической структуры.

А к недостаткам - жесткую структуру, которая приводит к сложности внесения изменений, так как приходится перераспределять все классификационные группировки; невозможность группировать объекты по заранее не предусмотренным сочетаниям признаков.

Суть метода последовательного кодирования заключается в следующем: сначала записывается код старшей группировки 1-го уровня, затем код группировки 2-го уровня, затем код группировки 3-го уровня и т.д. В результате получается кодовая комбинация, каждый разряд которой содержит информацию о специфике выделенной группы на каждом уровне иерархической структуры.

Фасетная система классификации (ее еще называют параллельной классификацией) в отличие от иерархической позволяет выбирать признаки классификации независимо как друг от друга, так и от семантического содержания классифицируемого объекта. Признаки классификации называются фасетами (facet - рамка). Каждый фасет (Фi) содержит совокупность однородных значений данного классификационного признака. Причем значения в фасете могут располагаться в произвольном порядке, хотя предпочтительнее их упорядочение.

Первая фасетная классификация (Классификация двоеточием) была разработана известным индийским библиографом и библиотекарем Ш.Р. Ранганатаном в 1933 г.

Механизм построения фасетной классификации и ее использование при индексировании документов можно показать на примере классификации кинофильмов. В качестве основных фасетов для кинофильмов выделим, например, жанр, метраж, цвет и формат. В каждом фасете перечислим свойственные ему конкретные характеристики. В результате получим классификацию, представленную в таблице.

Используя методику параллельного кодирования с помощью фасетной формулы или кода можно выразить содержание документа, относящееся к кинофильму любого класса.

Например:

Ж1:М1:Ц2:Ф2 — художественный полнометражный цветной широкоэкранный.

Жанр |

Метраж |

Цвет |

Формат |

Ж1 художественные |

М1 полнометражные |

Ц1 черно-белые |

Ф1 обычные |

Ж2 документальные |

М2 короткометражные |

Ц2 цветные |

Ф2 широкоэкранные |

Ж3 хроникальные |

|

Ц3 комбинированные |

|

Ж2:М2:Ц1:Ф1 — документальный короткометражный черно-белый обычный. И т. д.

Дескриптор — ключевое слово, определяющее некоторое понятие, которое формирует описание объекта и дает принадлежность этого объекта к классу, группе и т.д.

Введем понятие текстовой БД. Объектами хранения в текстовых БД являются тексты. Под текстом будут пониматься неструктурированные данные, построенные из строк.

Основной целью любой текстовой БД является хранение, поиск и выдача документов, соответствующих запросу пользователя. Такие документы принято называть релевантными.

Ввиду того, что автоматизированный поиск документов на естественных языках достаточно затруднен, возникает вопрос о проектировании некоторых формальных языков, предназначенных для отображения основного смыслового содержания документов и запросов в БД. Такие языки называют информационно-поисковыми. В настоящее время разработано достаточно большое количество информационно-поисковых языков, которые отличаются не только по своим изобразительным свойствам, но и по степени семантической силы.

Информационно – поисковые языки, получившие название дескрипторных, основаны на применении принципов координатного индексирования, при котором смысловое содержание документа может быть с определенной степенью точности и полноты задано списком ключевых слов, содержащихся в тексте.

Дескрипторные языки привязаны к лексике текстов. Ключевые слова из текстов выбираются исходя из разных целей, соответственно, критерии выбора могут различаться. Для построения дескрипторного языка критерием отбора ключевых слов, как правило, служат информативность слова и частота его встречаемости в тексте. Универсальными структурами дескрипторного языка являются лексические единицы, парадигматические и синтагматические отношения.

Парадигматические отношения могут задаваться как:

Отношения вид–род (вышестоящий дескриптор);

Отношения род–вид (нижестоящие дескрипторы);

Синонимы;

Ассоциативные связи.

В большинстве автоматизированных информационных систем при индексировании документов и запросов применяется контроль с помощью тезауруса.

В тезаурусы помещаются дескрипторы и недескрипторы, хотя существуют тезаурусы только из дескрипторов. Как дескрипторы, так и недескрипторы приводят к единой грамматической форме (нормализуют). Как правило, дескрипторы употребляются в форме существительных или именных словосочетаний. Тезаурус может быть построен по принципу дескрипторных статей, состоявших из заглавного дескриптора и списка дескрипторов и недескрипторов с обозначением парадигматических отношений.

Парадигматические отношения представляют собой внетекстовые отношения между лексическими единицами. На их основании происходит группировка лексических единиц в парадигмы. Синтагматические отношения представляют собой отношения лексических единиц в тексте, т.е. они выражают семантику контекста.

При переводе основного смыслового содержания документов и запросов с естественного языка на дескрипторный информационно – поисковый язык существуют определенные правила, называемые системой индексирования. Результатом перевода документа является поисковый образ документа, а запроса–поисковый образ запроса.