- •1. Классификация, физ-хим и теплофизические св-ва нефти и нпр. Фракционный состав

- •2.Классификация нефтебаз. Основные сооружения нб. Основные и вспомогательные операции, проводимые на нб

- •3. Резервуары нефтебаз. Виды наземных и подземных резервуаров (рвс, рвсп, с плавающей крышей, каплевидные и шаровые, ргс, жбр). Особенности конструкции

- •4. Оборудование резервуаров

- •5. Определение обьема резервуарного парка и выбор резервуаров

- •6. Потери нпр в резервуарах

- •7. Ж/д цистерны. Классификация и оборудование ж/д цистерн. Цистерны для перевозки застывающих грузов

- •8.Сливно-наливные операции. Основные способы слива и налива нпр, их преимущества и недостатки. Сн стояки и эстакады. Особенности конструкций

- •9. Перевозка застывающих нефтей нефтепродуктов. Способы слива из цистерн грузов с 2-х фазной средой

- •10. Показатели качества бензинов. Классификация бензинов по их использованию. Октановое число

- •11. Дизельные топлива. Разновидность топлива в зависимости от климатических условий, содержания серы. Характеристики топлива. Газотурбинное топливо, разновидности, специфические требования

- •12. Показатели качества смазочных материалов. Общие эксплуатационные требования. Основные виды масел

- •13. Изменение качества топлива и смазочных материалов. Влияние испарения, обводнения, образования смол и загрязнения топлива и смазочных материалов на качество нефтепродуктов

- •14. Специальные мероприятия по сохранению качества нефти и нефтепродуктов

- •15. Восстановление качества нефти и нпр

- •16. Методы количественного учета нефти и нпр

- •17.Основные сведения о грс. Горючие газы. Группы природного г.Исскуственные г.

- •18. Классификация и структура грс. Состав грс: узлы, системы. Защита потребителя от повышенного и пониженного давления в сетях потребителей

- •1. Система с перестройкой режимов работы регуляторов давления.

- •2. Установка на каждой нитке редуцирования крана с пневмоприводом и программным управлением.

- •19. Методы компенсации сезонных, суточных и часовых колебаний потребления газа

- •Методы компенсации

- •20. Подземные хранилища газа: виды, основные задачи. Особенности эксплуатации различных видов хранилищ. Технологическая схема пхг

- •21. Газонаполнительные станции сжатого природного газа. Типы станций: стационарная, передвижная и гаражная. Основные и вспомогательные технологические процессы. Особенности типовых агнкс

- •22. Основные понятия о суг. Источники получения суг

- •23. Основные группы хранилищ суг. Условия хранения суг

- •24. Хранение суг под давлением в металлических резервуарах. Виды металлических резервуаров

- •25. Шахтные хранилища суг

- •26. Подземные хранилища суг в отложениях каменной соли

- •27. Изотермическое хранение суг в стальных и железобетонных резервуарах

- •28. Подземные ледопородные хранилища суг

- •29. Кустовые базы и газонаполнительные станции: назначение, основной состав сооружений, способы осуществления основных операций

- •30. Естественная и искусственная регазификация, особенности

28. Подземные ледопородные хранилища суг

Хранение сжиженного газа возможно и в замороженном грунте при давлении до 2,5 кПа. Проектирование ледопородного резервуара производят на основе данных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. Сооружение допускается в рыхлых водонасыщенных (коэффициент водонасыщения больше 0,8), однородных по литологии и выдержанных по мощности грунтах, подстилаемых водоупором, при условии, что скорость движения грунтовых вод не превышает 2,5 м/сут, а также в слабо-обводненных (коэффициент водонасыщенности меньше 0,8) / грунтах без прочных структурных связей при условии их искусственного обводнения.

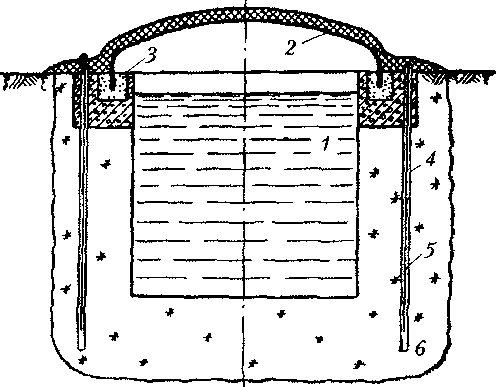

Подземный ледопородный резервуар представляет собой емкость, стенки и днище которой выполнены из замороженных горных пород, а перекрытие — из традиционных строительных материалов: стали, алюминиевых сплавов или бетона (рис. 11.10). 260

1 — емкость;

2 — перекрытие; 3

— узел

примыкания перекрытия к ледопо-родной

оболочке; 4

— скважины;

5~

замораживающие

колонки; 6—ледо-породная

оболочка

— емкость;

2 — перекрытие; 3

— узел

примыкания перекрытия к ледопо-родной

оболочке; 4

— скважины;

5~

замораживающие

колонки; 6—ледо-породная

оболочка

Ледопородный резервуар сооружают в следующей последовательности. Вокруг будущего резервуара по окружности бурят скважины 4 на 3-5 и ниже глубины залегания водоупора. Затем монтируют узел примыкания 3 перекрытия к ледопородной оболочке, который обычно представляет собой железобетонное кольцо.

В пробуренные скважины опускают замораживающие колонки 5, по которым пропускают теплоноситель, что приводит к замораживанию горных пород вокруг колонок и созданию ледопородной оболочки 6, сопряженной с водоупором. Под защитой ледопородного ограждения и водоупора, противостоящих гидростатическому и горному давлениям, вынимают талый грунт и образуют емкость 1. Вместе с выемкой грунта на площадке рядом с сооружаемым резервуаром производят сборку перекрытия из предварительно заготовленных элементов. Затем перекрытие перемещают целиком или по частям на опорное железобетонное кольцо. В отдельных случаях опорой перекрытия могут служить замораживающие колонки.

Для герметичного соединения перекрытия с опорой его приваривают по периметру к закладной кольцевой обечайке, вмонтированной в опорное кольцо. Перекрытие теплоизолируют, устанавливают погружные насосы, трубопроводы, арматуру, контрольно-измерительные приборы. В резервуар заливают сжиженный газ при давлении 200-500 мм вод. ст. и при соответствующей отрицательной температуре. Методы сооружения ледопородных резервуаров определяются их объемом, конструкцией и геологическим разрезом площадки, на которой их будут строить.

Сооружение подземных ледопородных резервуаров возможно в любых грунтах. Однако наиболее приемлемыми являются пес-чано-гравийные грунты с влагонасыщенностыо 60-90 % при наличии в них не более 20 % мелкодисперсных глинистых частиц.

Одним из основных требований, предъявляемых к ледопород-ным резервуарам, является создание трещиностойкой, непроницаемой для газа ледопородной оболочки. Подземные низкотемпературные резервуары сооружают, как правило, с применением предварительного замораживания пород.

Предварительное замораживание горных пород необходимо для обеспечения:

водонепроницаемости и прочности ледопородной оболочки, способной воспринять на себя полное горное давление и технические нагрузки;

сохранности проектного направления и габаритов выработок, а также прилегающих к выработке наземных и подземных коммуникаций;

максимальной скорости строительства.

Так как ледопородная оболочка низкотемпературного резервуара работает как несущая конструкция, которая должна быть прочной и устойчивой, наиболее ответственным является выбор толщины ледопородной оболочки. На основании принятой толщины ледопородной оболочки осуществляют все теплотехнические и технологические расчеты замораживания, выбирают конструкцию перекрытия.

Завышение толщины оболочки ведет к значительному увеличению стоимости и срока строительства подземного резервуара. Толщина ледопородной оболочки зависит от многих факторов и, в первую очередь, от внешнего давления, прочностных и деформационных характеристик замороженных пород, величины и времени обнажения ледопородного ограждения, температурного режима замороженных пород и выработки, ее размеров. Учесть влияние всех этих факторов одной зависимостью не представляется возможным, так как большинство из них является функцией многих переменных. Прочностные и деформационные свойства замороженных пород зависят от гранулометрического состава, температуры замораживания, фазового состава воды, условий миграции влаги, режима замораживания, продолжительности действия нагрузки.