- •Скорпионы

- •Симбиогенетическая концепция происхождения эукариотной клетки.

- •Доказательства этой точки зрения следующие.

- •Билет 3. Жгутики и реснички: особенности строения ундулаподия, мастигонемы, кинетосомы, корешковая система.

- •Строение и развитие ресничных червей.

- •Строение и жц гидроидных

- •Морские гидроидные полипы.

- •Гемоцель: происхождение, строение, функции.

- •Билет 7.

- •Симбиогенетическая теория происхождения митохондрий и пластид.

- •Организация и разнообразие головоногих моллюсков.

- •Билет 8. OpisthokontaВоротничковые жгутиконосцы.

- •Билет 13. Губки.

- •Организация и жизненные циклы сосальщиков.

- •Билет 15. Гипотезы происхождении билатерально-симметричных животных.

- •3) Первичная метамерия

- •Ракообразные: строение, развитие, разнообразие.

- •Билет 17. Торсион

- •Билет 18.Строение и развитие иглокожих

- •Б илет 19. Панцирные моллюски (Loricata) и моноплакофоры (Monoplacophora) как примитивные представители типа моллюсков.

- •Общая характеристика Excavata

- •Круглые черви (Nematoda): строение, разнообразие, биология.

- •Происхождение и распространение коралловых рифов, роль симбионтов в образовании скелета у кораллов.

- •2 ) Пиявки

- •Строение и развитие форонид.

- •Общая характеристика надцарства Amoebozoa

Происхождение и распространение коралловых рифов, роль симбионтов в образовании скелета у кораллов.

Коралловые рифы образуются там, где температура воды не опускается ниже 20-25 градусов цельсия. Кораллы, формирующие рифы, неспособны обитать на глубине свыше 50-ти метров. Верхняя точка рифа называется риф-крестом. Промежуток воды между риф-крестом и сушей – риф-флэтом.

За счёт коралловых рифов образуются атоллы – кольцевые острова, внутри этих островов – вода – лакуна.

Образование коралловых рифов связано с тем, что в эктодермальных клетках кораллов поселяются симбионты из рода Symbiodinium. Они фотосинтезируют и поставляют кораллам, своим хозяевам, углеродсодержащие вещества, необходимые для жизнедеятельности, они поставляют кораллам до 20-60% пищи. Кораллы, в свою очередь, предоставляют фотосинтетикам субстрат, защиту. Также они являются для них источником азота и фосфора.

Как известно из курса химии, нерастворимый карбонат кальция способен реагировать с водой и углекислым газом, образуя растворимый гидрокарбонат кальция: CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

Однако, благодаря тому, что симбионты-фотосинтетики поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза, данная реакция на кораллах не протекает. Именно по той причине, что фотосинтез возможен только на глубине не более 50-ти метров (дальше не проникает солнечный свет) кораллы могут обитать только на мелководье. И только благодаря фотосимбионтам они могут строить себе кальциевый скелет.

При понижении температуры увеличивается растворимость углекислого газа в воде, что способствует протеканию реакции. С этим фактором связано то, что коралловые рифы не могут образовываться там, где температура воды ниже 20 градусов С.

У кораллов имеются суточные и годичные кольца.

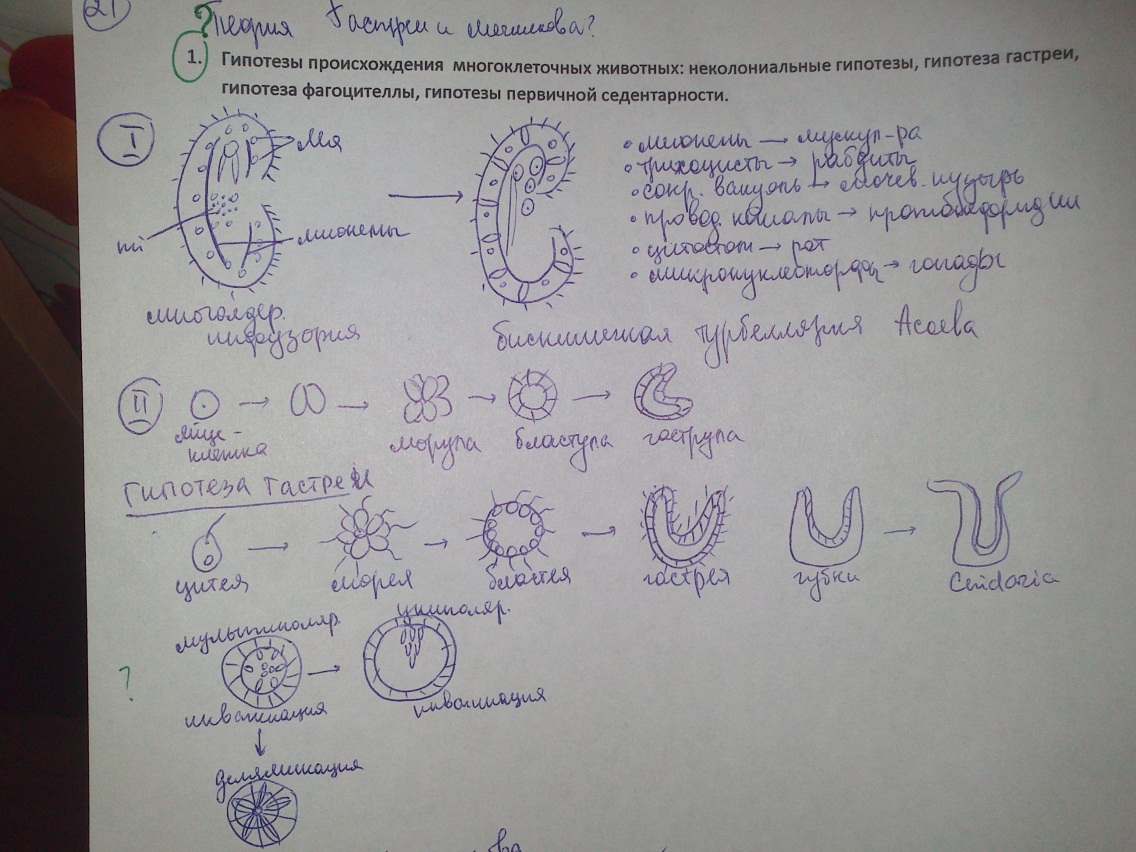

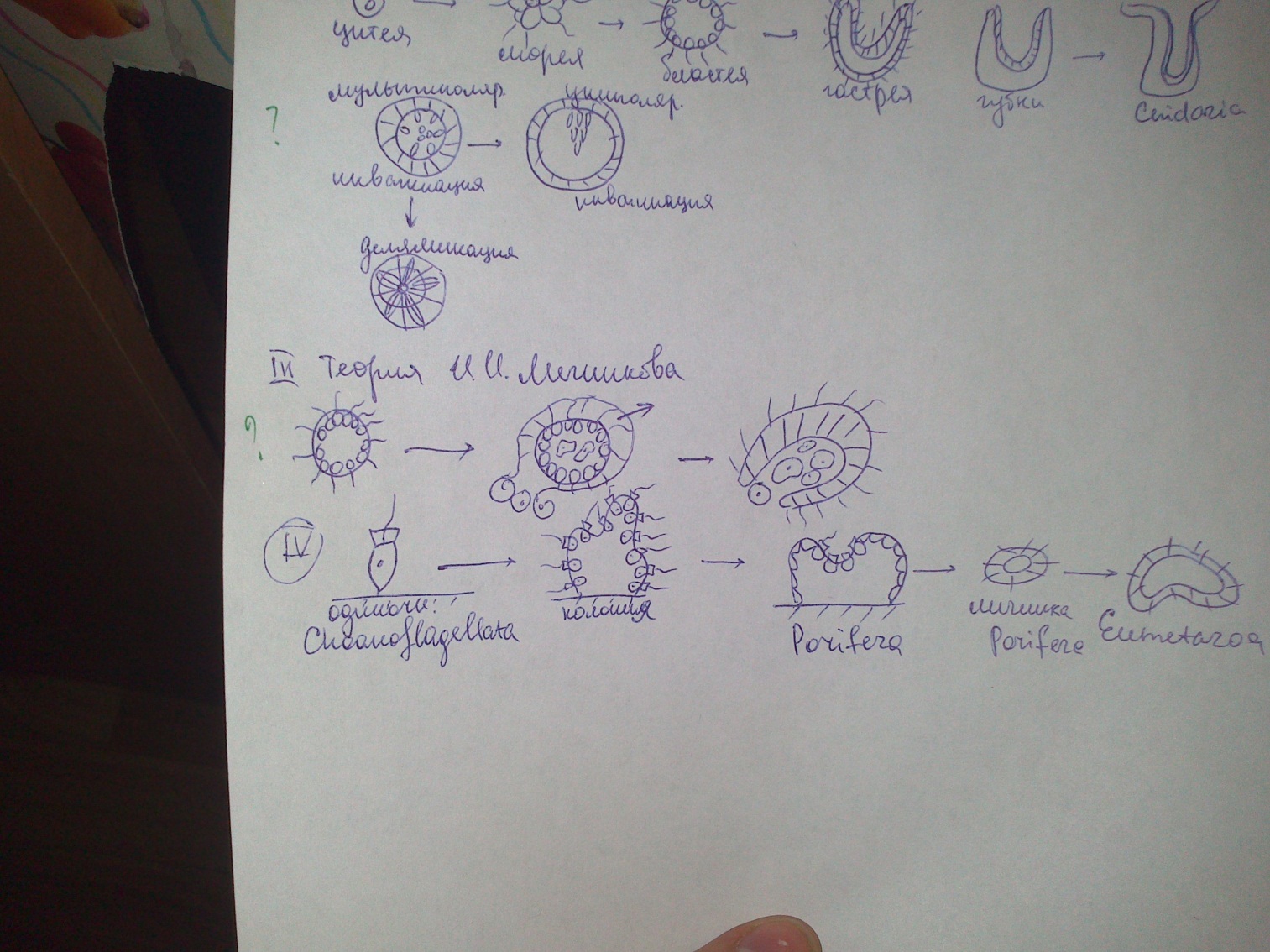

Билет 21. Гипотезы происхождения многоклеточных

Гипотезы

неколониального происхождения.

Гипотезы

неколониального происхождения.

Эти гипотезы исходят из представления о принципиальной равнозначности компонентов одноклеточного организма и организма многоклеточного. Многоклеточная организация Metazoa, по этим возникла как результат распадения на клетки дифференцированных многоядерных простейших путем единовременного обособления протоплазмы вокруг каждого из ядер. Основанием для таких представлений явились почерпнутые из эмбриологии факты поверхностного дробления, распространенные у некоторых форм Metazoa.

Колониальные гипотезы. Гипотеза гастреи

Превращение колонии жгутиконосцев – бластеи – в колонию определённой формы, с оформленным впячиванием – гастрею. Из неё, в свою очередь, образуются губки и кишечнополостные, и последние и дают начало всем остальным Eumetazoa.

Гипотеза фагоцителлы. Внутри шарообразной колонии формируются амебоидные клетки-фагоциты, из которых затем оформляется фагоцитобласт, а из периферических клеток – кинобласт образованной фагоцителлы.

Г ипотеза

о первичной седентарности. Согласно

этой гипотезе, первоначальным способом

питания у Metazoa мог быть только захват

пищевых частиц отдельными клетками и

внутриклеточное пищеварение. Первичный

способ образования энтодермы - иммиграция.

Однако первыми ушедшими внутрь клетками

считаются половые элементы, а первой

образовавшейся внутренней полостью -

гоноцель; позднее, она стала гастроцелем.

Пассивный способ питания путем подгона

токов воды с мелкими, взвешенными

пищевыми частицами характерен для

животных с прикрепленным образом жизни.

Поскольку первичные Metazoa были сидячими

организмами, то, в их жизненном цикле

очень скоро появились свободноплавающие

расселительные молодые стадии —

личинки, не способные еще питаться. Они

образовались путем вторичного соединения

одноклеточных зооспор.

ипотеза

о первичной седентарности. Согласно

этой гипотезе, первоначальным способом

питания у Metazoa мог быть только захват

пищевых частиц отдельными клетками и

внутриклеточное пищеварение. Первичный

способ образования энтодермы - иммиграция.

Однако первыми ушедшими внутрь клетками

считаются половые элементы, а первой

образовавшейся внутренней полостью -

гоноцель; позднее, она стала гастроцелем.

Пассивный способ питания путем подгона

токов воды с мелкими, взвешенными

пищевыми частицами характерен для

животных с прикрепленным образом жизни.

Поскольку первичные Metazoa были сидячими

организмами, то, в их жизненном цикле

очень скоро появились свободноплавающие

расселительные молодые стадии —

личинки, не способные еще питаться. Они

образовались путем вторичного соединения

одноклеточных зооспор.

Членистоногие переносчики

москиты — лейшманиозы, лихорадка паппатачи, бартонеллёз

Иксодовые клещи –клещевой энцефалит), возвратный клещевой тиф, туляремия

Вши – головные, платяные, лобковые (сыпной тиф)

Блохи, паразитирующие на животных – чума

Кровососущие насекомые (комары — переносчики малярии, жёлтой лихорадки, лихорадки денге, муха цеце - сонная болезнь, блохи — чума, туляремия).

Билет 22. Морские простейшие - радиолярии и акантарии.

Радиолярии.

Морские планктонные организмы размером до 2-3 мм. Современных видов 6-8 тыс., ископаемых еще больше. Радиальная симметрия. Скелет внутренний, секретируется центральной цитоплазмой и состоит из сульфата стронция или оксида кремния. Псевдоподии представлены тонкими радиальными нитями. Внутри цитоплазмы нередко есть симбиотические одноклеточные водоросли. Аксопласты лежат в углублениях центральной капсулы – пузулах. Есть филоподии, образующие сеть. В частных случаях аксопласты окружают ядро или даже находятся в центре ядра; ядро при этом пронизано каналами. Ядра полигеномные, размер – 100 мкм – 1 мм. Каждая цепочка конденсированных и сцепленных хромосом представляет собой гаплоидный геном. Характерен эндомитоз – увеличение числа хромосом. Закрытый плевромитоз. Бывает минеральный ажурный скелет. Размножение вегетативное – делением, бесполое – зооспорами, половое – жгутиковыми гаметами.

Акантарии.

Скелет из 10-20 игл (сульфат стронция = целестин). Цитоплазма соединена с иглами миофрисками – короткими, толстыми, сократимыми белковыми филаментами. Микротрубочки в аксоподиях расположены гексагонально. Около 20 ядер. По 4 иглы в каждом из 5 рядов. Часто есть зооксантеллы. Жизненный цикл включает образование цист и образование гамет.

Строение, развитие и биология малощетинковых червей и пиявок.

1 )

Малощетинковые. Полимерные

кольчатые черви. Параподии и жабры

отсутствуют, в передней трети тела

имеется участок железистого эпителия

– поясок. Сегменты тела одинаковые,

снабжены щетинками, торчащими из стенки

тела. Щетинок чаще 4 на каждом сегменте.

Эпителий богат кожными слизистыми

железами, образует тонкую кутикулу.

Мускулатуры два слоя – кольцевая и

продольная. Пищеварительная система

состоит из глотки, пищевода, зоба,

мускульного желудка, средней и задней

кишки. В пищевод часто впадают три пары

известковых желез, служащих для удаления

карбонатов из крови. Кровеносная система

замкнутая. Помимо пульсации спинного

кровеносного сосуда циркуляция крови

поддерживается пульсацией кольцевых

сосудов в передней части тела. В крови

растворен гемоглобин.Дыхание

осуществляется поверхностью кожи.

Органы выделения – сегментарно

расположенные метанефридии и хлорагогенные

клетки, покрывающие поверхность средней

кишки и кровеносных сосудов. Продукты

их разрушения образуют бурые тела,

накапливающиеся в целоме и выводящиеся

через непарные спинные поры. Нервная

система имеет вид брюшной нервной

цепочки. Органы чувств развиты слабо.

В коже имеются отдельные светочувствительные

клетки. Половая система гермафродитна.

Половые железы имеются в немногих

сегментах тела. Для вывода сперматозоидов

имеются выводные каналы начинающиеся

половой воронкой и сливающиеся в два

продольных семяпровода. Оплодотворение

наружное, перекрестное. Развитие прямое,

стадия личинки проходит в яйце.

)

Малощетинковые. Полимерные

кольчатые черви. Параподии и жабры

отсутствуют, в передней трети тела

имеется участок железистого эпителия

– поясок. Сегменты тела одинаковые,

снабжены щетинками, торчащими из стенки

тела. Щетинок чаще 4 на каждом сегменте.

Эпителий богат кожными слизистыми

железами, образует тонкую кутикулу.

Мускулатуры два слоя – кольцевая и

продольная. Пищеварительная система

состоит из глотки, пищевода, зоба,

мускульного желудка, средней и задней

кишки. В пищевод часто впадают три пары

известковых желез, служащих для удаления

карбонатов из крови. Кровеносная система

замкнутая. Помимо пульсации спинного

кровеносного сосуда циркуляция крови

поддерживается пульсацией кольцевых

сосудов в передней части тела. В крови

растворен гемоглобин.Дыхание

осуществляется поверхностью кожи.

Органы выделения – сегментарно

расположенные метанефридии и хлорагогенные

клетки, покрывающие поверхность средней

кишки и кровеносных сосудов. Продукты

их разрушения образуют бурые тела,

накапливающиеся в целоме и выводящиеся

через непарные спинные поры. Нервная

система имеет вид брюшной нервной

цепочки. Органы чувств развиты слабо.

В коже имеются отдельные светочувствительные

клетки. Половая система гермафродитна.

Половые железы имеются в немногих

сегментах тела. Для вывода сперматозоидов

имеются выводные каналы начинающиеся

половой воронкой и сливающиеся в два

продольных семяпровода. Оплодотворение

наружное, перекрестное. Развитие прямое,

стадия личинки проходит в яйце.

Развитие у олигохет протекает без стадии личинки трохофоры. Яйца развиваются внутри лицевого кокона, из которого выходит уже вполне сформированный червячок. Яйца богаты желтком, дробление происходит по спиральному типу.

Малощетинковые ведут пресноводный или же наземный образ жизни, лишь крайне редко встречаясь в морях. Пресноводные формы либо ползают по дну, либо сидят в вырытых в иле норках, высовывая из них в воду лишь заднюю половину тела, которой они производят быстрые колебательные движения, служащие для усиления дыхания (Tubifex и др.). Наземные формы, как правило, ведут роющий образ жизни, выползая из своих нор лишь ночью или в очень сырую погоду, ибо их нежная, покрытая слизистыми железами кожа не выносит подсыхания.