- •Историческая справка.

- •Исходные представления

- •Особенности динамики поля с источниками

- •Внутренние противоречия (неклассические проблемы)

- •Законы сохранения и ненаблюдаемость потенциалов

- •Классическая электродинамика в искривлённом пространстве-времени

- •Оптика и термодинамика излучения в гравитац. Поле.

- •Макроскопическая электродинамика

Внутренние противоречия (неклассические проблемы)

Нелинейность.

Включение

в лагранжиан эл.-магн. поля неквадратичных

по E

и В

слагаемых ведёт к нелинейной теории.

Наиб. известное нелинейное обобщение

Э. развито В. Гейзенбергом (W. Heisenberg), Г.

Эйлером (Н. Euler), В. Вайскопфом (V. Weisskopf)

(1936) и Ю. Швингером (1951) на основе

квантово-электродинамич. вычисления

поляризации электрон-позитронного

вакуума, создаваемой достаточно плавными

в пространстве-времени полями, для к-рых

удаётся использовать точное решение

Дирака

уравнения.

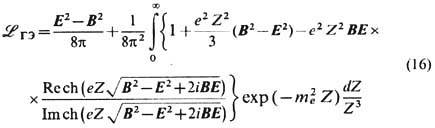

Соответствующий лагранжиан, для простоты

выписываемый в естеств. единицах (![]() =с=

1),

=с=

1),

описывает только эл.-магн. поле, причём плавно неоднородное, в пренебрежении производными от инвариантов (3). Он не претендует на самосогласованное "эл.-магн." описание источников поля - электронов и позитронов с зарядами + е и конечной классич. массой т е, как это предполагалось в нек-рых моделях, напр. М. Борном (М. Born) и Л. Инфельдом (L. Infeld) (1934), выбиравшими лагранжиан в виде

![]()

(впрочем,

более реалистичном с точки зрения совр.

струн

теории;

Е. С. Фрадкин, А. А. Цейтлин, 1985). Здесь E

макс

-нек-рое макс. поле. Мнимая часть (16)

характеризует неустойчивость вакуума,

точнее, вероятность рождения

электрон-позитронных пар в единичном

объёме за единицу времени, значительную

при

![]() и

убывающую по закону ехр(-p

Е с/Е

)в полях Е<<Е

c.

Вещественная

часть (16) отвечает за собственную

нелинейность "классич."

электрон-позитронного вакуума-в

отсутствие др. частиц и др. взаимодействий,

к-рые, конечно, кардинально меняют

ситуацию, скрадывая чисто эл.-магн.

взаимодействие, начиная с расстояний

~10-13

см (сильное) и особенно ~ 10-16

см (электрослабое).

и

убывающую по закону ехр(-p

Е с/Е

)в полях Е<<Е

c.

Вещественная

часть (16) отвечает за собственную

нелинейность "классич."

электрон-позитронного вакуума-в

отсутствие др. частиц и др. взаимодействий,

к-рые, конечно, кардинально меняют

ситуацию, скрадывая чисто эл.-магн.

взаимодействие, начиная с расстояний

~10-13

см (сильное) и особенно ~ 10-16

см (электрослабое).

Если,

несмотря на сказанное, обратиться,

напр., к модификации закона Кулона, т.

е. к сферич. симметрич. решению D

= q/r2

соответствующих (16) электростатич.

ур-ний Максвелла div D

=0

(при r![]() 0),

0),

![]() ,

с сингулярностью (точечным зарядом q

)в начале координат r

= 0, то обнаружится принципиальная роль

нелинейности вакуума:

,

с сингулярностью (точечным зарядом q

)в начале координат r

= 0, то обнаружится принципиальная роль

нелинейности вакуума:

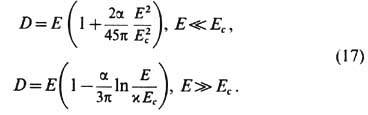

Здесь

число

![]() учитывает

все члены первого порядка по постоянной

тонкой структуры

учитывает

все члены первого порядка по постоянной

тонкой структуры

![]() Согласно

(17), на больших расстояниях поле Е

ослабляется по сравнению с g/r2:

D/E >1,

т. е. поляризов. вакуум экранирует "голый"

заряд q.

Однако на малых расстояниях эта

экранировка уменьшается, и поляризация

вакуума меняет знак при

Согласно

(17), на больших расстояниях поле Е

ослабляется по сравнению с g/r2:

D/E >1,

т. е. поляризов. вакуум экранирует "голый"

заряд q.

Однако на малых расстояниях эта

экранировка уменьшается, и поляризация

вакуума меняет знак при

![]() На

меньших расстояниях возникает

антиэкранировка, причём отношение D/E

принимает мин. значение a/3pпри

На

меньших расстояниях возникает

антиэкранировка, причём отношение D/E

принимает мин. значение a/3pпри

![]()

когда

ф-ция D(E

)достигает максимума и обнаруживающаяся

двузначность ф-ции Е(r

)делает физически бессмысленным анализ

области r<r

мин.

Хотя сама квантовая Э. как асимптотическая

по a теория вряд ли верна на расстояниях

r<<r

мин,

апри

r~r

мин

указанное решение ввиду пространственной

неоднородности заведомо выходит за

квантово-электродинамич. рамки

применимости лагранжиана (16), утверждение

о том, что в нелинейной Э. (даже без учёта

рождения реальных электрон-позитронных

пар) должны существовать макс.

электростатич. поле Е

м

и аналогичное макс. магнитостатич. поле

В

м

= В с

ехр (3p/a - 1), представляется неизбежным,

поскольку остаётся справедливым и для

пространственно однородного поля, напр.

в плоском конденсаторе или в соленоиде

[М. Гринман (М. Greenman), Ф. Рорлих (F. Rohrlich),

1973; Д. А. Киржниц, А. <Д. Линде, 1978]. Это

ещё раз показывает, что наивные

представления о точечности заряда,

напр. электрона, отвечающие неограниченному

при r![]() 0

кулоновскому полю е/r2,

противоречивы, причём не только в Э., но

и в квантовой Э. (Л. Д. Ландау, И. Я.

По-меранчук, Е. С. Фрадкин, 1955). Наблюдаемая

величина (и масса) заряда так или иначе

должна определяться самосогласованными

свойствами поляризов. вакуума с учётом

неэлектромагн. взаимодействий,

"размазывающих" точечный заряд.

0

кулоновскому полю е/r2,

противоречивы, причём не только в Э., но

и в квантовой Э. (Л. Д. Ландау, И. Я.

По-меранчук, Е. С. Фрадкин, 1955). Наблюдаемая

величина (и масса) заряда так или иначе

должна определяться самосогласованными

свойствами поляризов. вакуума с учётом

неэлектромагн. взаимодействий,

"размазывающих" точечный заряд.

Классический

размер частиц. При

этом в любой, в т. ч. квантовой, теории,

отвлекающейся от неэлектромагн. структуры

заряда, введение представлений о

нелокальном взаимодействии поля с

протяжённой заряж. частицей как единым

целым наталкивается на значит. трудности,

прежде всего причинного характера. В

Э., пусть линейной (14), подобные попытки,

несмотря на содержательность, также

оказываются ограниченными. Среди них

наиб. популярно представление о

распределении заряда электрона по

области размером ~r

е

= е 2/т

е

с2![]() 3.10-13

см (

классический радиус электрона),

что соответствует приписыванию, хотя

бы частичному, энергии покоя электрона

т

е

с2.

его кулоновскому полю. Это представление,

конечно, предполагает наличие к.-л.

неэлектромагн., упругих сил (т. н. н а т

я ж ен и й П у а н к а р е), к-рые препятствуют

кулоновскому расталкиванию "частей"

электрона и обеспечивают релятивистскую

ковариантность его полного 4-импульса,

складывающегося из нековариантных

4-импульсов поля "электрич. начинки"

и натяжений "упругого теста". Анализ

устройства натяжений Пуанкаре выходит

за рамки Э. не только из-за неизбежности

квантового подхода, но даже потому, что

внутри такого электрона они благодаря

классич. эффектам гравитации, по-видимому,

обусловливают наличие отрицат. плотности

массы покоя [В. Боннор (W. Bonnor) и др., 1989].

3.10-13

см (

классический радиус электрона),

что соответствует приписыванию, хотя

бы частичному, энергии покоя электрона

т

е

с2.

его кулоновскому полю. Это представление,

конечно, предполагает наличие к.-л.

неэлектромагн., упругих сил (т. н. н а т

я ж ен и й П у а н к а р е), к-рые препятствуют

кулоновскому расталкиванию "частей"

электрона и обеспечивают релятивистскую

ковариантность его полного 4-импульса,

складывающегося из нековариантных

4-импульсов поля "электрич. начинки"

и натяжений "упругого теста". Анализ

устройства натяжений Пуанкаре выходит

за рамки Э. не только из-за неизбежности

квантового подхода, но даже потому, что

внутри такого электрона они благодаря

классич. эффектам гравитации, по-видимому,

обусловливают наличие отрицат. плотности

массы покоя [В. Боннор (W. Bonnor) и др., 1989].

Строго

говоря, вследствие эффекта рождения

электрон-позитронных пар применимость

Э., по крайней мере без учёта сильных

флуктуации заряда и эл.-магн. поля,

проблематична уже на расстояниях меньше

комптоновской длины волны электрона

![]() (П.

Дирак, 1928). Вместе с тем эксперименты с

электронами и мю-онами высоких энергий

показывают, что при разл. взаимодействиях

с др. частицами они ведут себя как

точечные вплоть до расстояний ~10-16

см.

(П.

Дирак, 1928). Вместе с тем эксперименты с

электронами и мю-онами высоких энергий

показывают, что при разл. взаимодействиях

с др. частицами они ведут себя как

точечные вплоть до расстояний ~10-16

см.

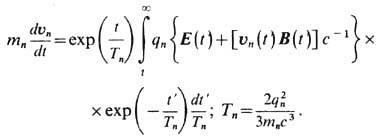

Реакция излучения (радиационное трение). Принимая тем не менее к.-л. распределение заряда, напр. равномерное внутри шара радиуса r е, на основе Э. можно ответить на важнейший вопрос о результате эл.-магн. воздействия разл. "частей" электрона друг на друга. Оказывается, несмотря на то, что эл.-магн. масса зависит от выбранного распределения, от него не зависит самовоздействие электрона, т. е. полная сила реакции излучения [X. Лоренц (Н. Lorentz), 1892; М. Абрагам (М. Abragam), 1904]

![]()

Она

получается после перенормировки массы

в первом порядке разложения по малому

отношению r

е

к характерному масштабу неоднородности

поля (или малому параметру запаздывания

e2/mec3t).

Независимость (18) от r

е

обеспечивает корректность учёта

самовоздействия в пределе точечного

заряда r

е![]() 0.

При этом обычно требуется условие

малости силы ga

по сравнению с силой Лоренца (1') со

стороны внеш. поля. Оказывается, что

последнее условие достаточно выполнить

в системе отсчёта, где электрон покоится

и сила реакции излучения на него равна

g=(gi/c)

=(2e2/3c3)d2u/dt2.

Для

гармонич. полей Е,

В

с частотой w оно даёт ограничения (условия

внутр. непротиворечивости Э.)

0.

При этом обычно требуется условие

малости силы ga

по сравнению с силой Лоренца (1') со

стороны внеш. поля. Оказывается, что

последнее условие достаточно выполнить

в системе отсчёта, где электрон покоится

и сила реакции излучения на него равна

g=(gi/c)

=(2e2/3c3)d2u/dt2.

Для

гармонич. полей Е,

В

с частотой w оно даёт ограничения (условия

внутр. непротиворечивости Э.)

![]()

к-рые в a-1 = 137 раз слабее, чем-приведённые выше квантово-электродинамич. ограничения. Второй закон Ньютона для изменения 4-импульса тсua точечного заряда, находящегося под действием "обычной" внешней силы (1') и "необычной" силы Лоренца-Абрагама (18), к-рая сама определяется кинематикой заряж. частицы, можно представить в более традиционной форме

![]()

если ввести понятие "эл.-магн." комплекса с эфф. 4-им-пульсом

![]()

[К. Тейтелбойм (С. Teitelboim), 1970]. Последний указывает на неразделимость заряда и его собственного ближнего поля (эл.-магн. шубы). Это "связанное" поле автоматически учитывается в локальном балансе 4-импульсов, следующем из приведённого второго закона Ньютона: приращение 4-импульса комплекса и создание 4-импульса "свободного" поля излучения происходят за счёт поглощения 4-импульса внешнего поля.

Непротиворечивое

введение самовоздействия путём добавления

силы (18) к силе Лоренца (I) для каждого

точечного ускоренно движущегося заряда

qn

в рамках Э. предполагает дополнит,

условие отсутствия ускорений в областях

вне поля, E=B=0.

в (1). Иначе в получающихся ур-ниях

движения, содержащих теперь третьи

производные координат частиц rn

по времени, могли бы появиться неприемлемые

решения, отвечающие неогранич.

самоускорению заряда за счёт бесконечной

энергии собственного поля. Разумеется,

упомянутый выше "одетый" эл.-магн.

комплекс вообще не испытывает

самоускорения, поскольку в любой

мгновенно сопутствующей системе отсчёта

для перенормированного импульса

![]() справедливо

ур-ние (1). Автоматич. отбор физически

приемлемых решений ур-ний движения

"голой" заряженной частицы,

независимо от соотношения между силой

реакции излучения и силой Лоренца,

возможен также при их формулировке в

эквивалентном интегральном виде,

включающем начальные и конечные условия

(Ф. Рорлих, 1961), Так, рассматривая (для

простоты) нерелятивистский случай [Д.

Д. Ива-ненко, А. А. Соколов, 1948; Р. Хааг (R.

Haag), 1955], при конечном условии du/dt=0

(при

справедливо

ур-ние (1). Автоматич. отбор физически

приемлемых решений ур-ний движения

"голой" заряженной частицы,

независимо от соотношения между силой

реакции излучения и силой Лоренца,

возможен также при их формулировке в

эквивалентном интегральном виде,

включающем начальные и конечные условия

(Ф. Рорлих, 1961), Так, рассматривая (для

простоты) нерелятивистский случай [Д.

Д. Ива-ненко, А. А. Соколов, 1948; Р. Хааг (R.

Haag), 1955], при конечном условии du/dt=0

(при

![]() )

имеем

)

имеем

Здесь

налицо формальное нарушение причинности,

поскольку ускорение выражается не через

прошлое, а через будущее движение

частицы, т. е. определяется полями, до

к-рых частица ещё не дошла, на временном

интервале ~ Т

n.

Однако для всех заряж. частиц (тел)

времена Т

n

=2r

п/3

с<=

Т е=2

е2/(3

т е

с3)![]() 6.10-24

с и, следовательно, все соответствующие

проблемы непричинности и нелокальности

эл.-магн. взаимодействия оказываются

за пределами применимости Э. А именно,

принципиальным становится учёт квантовых

флуктуации движения электрона (или

любой заряж. частицы), для к-рых характерный

временной,

6.10-24

с и, следовательно, все соответствующие

проблемы непричинности и нелокальности

эл.-магн. взаимодействия оказываются

за пределами применимости Э. А именно,

принципиальным становится учёт квантовых

флуктуации движения электрона (или

любой заряж. частицы), для к-рых характерный

временной,

![]() ,

и пространственный,

,

и пространственный,

![]() масштабы

в

масштабы

в

![]() раз

больше соответственно временного, Т

е,

и пространственного, сТ

е,

масштабов самоускоряющихся решений.

Эти проблемы корректно разрешаются при

кван-тово-электродинамич. анализе

самовоздействия [Е. Мо-ниц, Д. Шарп (Е.

Moniz, D. Sharp), 1977; В. К. Кривицкий, В. Н. Цытович,

1991 ]. Оказывается, что при достаточно

длительном действии сила реакции

излучения действительно проявляется

на классич. уровне, напр., она обусловливает

спиральное (скручивающееся) движение

электронов в однородном магн. поле,

отличающееся от винтового движения с

постоянным радиусом благодаря трению

о собственное синхротронное излучение.

раз

больше соответственно временного, Т

е,

и пространственного, сТ

е,

масштабов самоускоряющихся решений.

Эти проблемы корректно разрешаются при

кван-тово-электродинамич. анализе

самовоздействия [Е. Мо-ниц, Д. Шарп (Е.

Moniz, D. Sharp), 1977; В. К. Кривицкий, В. Н. Цытович,

1991 ]. Оказывается, что при достаточно

длительном действии сила реакции

излучения действительно проявляется

на классич. уровне, напр., она обусловливает

спиральное (скручивающееся) движение

электронов в однородном магн. поле,

отличающееся от винтового движения с

постоянным радиусом благодаря трению

о собственное синхротронное излучение.

Запаздывание.

Причинности

принцип

играет в Э. важнейшую роль, поскольку,

согласно условиям излучения (при

постановке нач. задачи в ограниченной

области пространства), он требует

ограничиться только запаздывающими

решениями ур-ний Максвелла, нарушая их

обратимость во времени (при замене j![]() -j,r

-j,r![]() r,

В

r,

В![]() -

В,

Е->

Е

Если для определённости выбрать условие

калибровки Лоренца Aa,a=

0, то вынужденное решение соответствующего

(8) волнового ур-ния Аa,b,b

= 4pja/

с для системы точечных зарядов можно

записать в виде

-

В,

Е->

Е

Если для определённости выбрать условие

калибровки Лоренца Aa,a=

0, то вынужденное решение соответствующего

(8) волнового ур-ния Аa,b,b

= 4pja/

с для системы точечных зарядов можно

записать в виде

![]()

( Льенара - Вихерта потенциалы). Здесь интегрирование ведётся по собств. времени т„ каждой из заряж. частиц и использована запаздывающая Грина функция G(хm )отличная от нуля только в световом конусе будущего ( х0>0) и равная там 2d (- хm хm )(для свободного пространства). Из решения (19) вытекают, по существу, все результаты Э. об излучении и взаимодействии зарядов; для пространственно ограниченных задач в нём необходимо лишь соответствующим образом изменить ф-цию Грина.

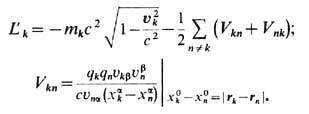

Дальнодействие. Можно совсем не вводить распределённое в пространстве поле, а подставить его явные значения в точках нахождения зарядов в ур-ния их движения. Тогда Э. примет вид теории прямого межчастичного взаимодействия с ф-цией Лагранжа, зависящей только от координат и скоростей зарядов [X. Тетроде (Н. Tetrode), 1922; А. Фок-кер (A. Fokker), 1929]. Для такой переформулировки Э. в решении (19) удобнее использовать непричинную ф-цию Грина, всюду определяемую полуразностью запаздывающего и опережающего потенциалов:

![]()

(для свободного пространства). В полевой трактовке этим учитывалось бы "свободное" поле излучения и снималась бы проблема самовоздействия и перенормировки массы в пределе точечных зарядов (П. Дирак, 1938). Вместе с тем добавлением к получающейся ф-ции Лагранжа полных производных по времени удаётся придать новой теории явно причинную форму, причём симметричную по перестановкам частиц [Р. Муре (R. Moore), Т. Скотт (Т. Scott), М. Монахан (М. Monahan), 1988]. В частности, для заряда qk, взаимодействующего со всеми остальными зарядами Вселенной, ф-ция Лагранжа принимает вид:

Поправка на силу реакции излучения (в нерелятивистском случае)

![]()

к

запаздывающей силе Лоренца,

![]() обусловлена

одними и теми же (остальными, п

обусловлена

одними и теми же (остальными, п![]() k

)зарядами Вселенной и возникает в

уравнении движения

k

)зарядами Вселенной и возникает в

уравнении движения

![]() естеств.

образом из требования самосогласованности

движения всех заряж. частиц при условии

квазинейтральности Вселенной и отсутствия

элек-трич. поляризации при усреднении

по всем рассматриваемым зарядам,

естеств.

образом из требования самосогласованности

движения всех заряж. частиц при условии

квазинейтральности Вселенной и отсутствия

элек-трич. поляризации при усреднении

по всем рассматриваемым зарядам,

![]() Здесь

проблема самоускорения

Здесь

проблема самоускорения

заряда не возникает, поскольку отсутствует внутренний бесконечный источник энергии (собственное кулоновское поле), и без силы Лоренца невозможно появление "силы реакции излучения", автоматически низведённой на роль поправки.

Что касается свойств необратимости во времени и выделения обычных запаздывающих решений, то они связываются со свойствами эволюционирующей материи и всей Вселенной и ввиду наличия неэлектромагн. сил выходят за рамки Э., требуя включения дополнит. физ. постулатов [Дж. Уилер (J. Wheeler), P. Фейнман (R. Feynman), 1945; Д. Пегг (D. Pegg), 1975]. В целом исследования Э. как теории прямого межчастичного взаимодействия направлены на то, чтобы преодолеть внутр. противоречия полевой Э., связанные с точечностью зарядов, перенормировкой их массы, нарушением причинности при самовоздействии, ограничением макс. потенциалов и мин. расстояний взаимодействия зарядов и пр. Однако, поскольку эти противоречия затрагивают лишь область квантовых явлений, применение в области классич. физики переформулированной, неполевой Э. оказывается несколько искусственным и непопулярным, особенно вследствие её усложнённости. Последнее гл. обр. обусловлено необходимостью выделения запаздывающих координат частиц, накладывающего сложные условия связи на вариац. ур-ния теории.