- •№ 1. Предмет и задачи общей психологии как науки

- •№ 2. Значение психологических знаний для обучения и воспитания детей

- •№ 3. Структура психологических знаний(обыденная и научная психология)

- •№ 4. Психические процессы, свойства и состояния, их взаимосвязь.

- •№ 5.Основные отрасли психологии. Место психологии среди других наук.

- •Основными методами получения психологической информации являются наблюдение и эксперимент.

- •35. Классификация и виды эмоций.

- •36. Воля и ее основные признаки. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта. Структура волевого действия.

- •37. Темперамент. Темперамент и основные свойства нервной системы человека. Типы темпераментов.

- •38. Положительные и отрицательные стороны каждого типа темперамента. Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности.

- •39. Способности. Разница между способностями, знаниями, умениями и навыками.

- •40. Виды способностей. Понятие одаренности.

- •43. Представление о личности как "созвездии черт". Описание свойств с помощью факторного анализа.

- •44. Типологический подход к описанию личности. Некоторые классические типологии.

- •45. Потребности и мотивы. Иерархия мотивов. Направленность личности.

- •46. Отличие деятельности от поведения и активности.

- •47. Понятия: действия, операции и средства осуществления деятельности.

- •48. Виды человеческой деятельности; труд как деятельность- учение и его особенности, игра как вид деятельности, общение как деятельность.

Основными методами получения психологической информации являются наблюдение и эксперимент.

Наблюдение – один из основных методов сбора первичной информации, состоящий в систематическом и целенаправленном восприятии и фиксировании психических явлений в определенных условиях.

Необходимые Условия для использования метода: четкий план наблюдения, фиксация результатов наблюдения, построение гипотезы, объясняющей наблюдаемые явления, и проверка гипотезы в последующих наблюдениях.

Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт)– один из основных методов сбора первичной информации, характеризующийся тем, что исследователь планомерно манипулирует одной или несколькими переменными (или факторами) и фиксирует сопутствующие изменения в проявлении изучаемого явления.

Лабораторный эксперимент проводится в специальных условиях, действия испытуемого определяются инструкцией, испытуемый знает, что проводится эксперимент, хотя до конца истинного смысла эксперимента может и не знать.

№ 10. Характеристика наблюдения, как психологического метода исследования.

Наблюдение является одним наиболее часто используемых в психологии исследовательских методов. Наблюдение может применяться в качестве самостоятельного метода, но обычно оно органически включается в состав других методов исследования, таких, как беседа, изучение продуктов деятельности, различные типы эксперимента и т.д. Наблюдением и самонаблюдением называется целенаправленное, организованное восприятие и регистрация объекта и является старейшим психологическим методом. Различают несистематическое и систематическое наблюдение:

несистематическое наблюдение проводится в ходе полевого исследования и широко применяется в этнопсихологии, психологии развития, социальной психологии. Для исследователя, проводящего несистематическое наблюдение, важны не фиксация причинных зависимостей и строгое описание явления, а создание некоторой обобщенной картины поведения индивида либо группы в определенных условиях;

систематическое наблюдение проводится по определенному плану. Исследователь выделяет регистрируемые особенности поведения (переменные) и классифицирует условия внешней среды. План систематического наблюдения соответствует корреляционному исследованию (о нем речь пойдет далее). Различают "сплошное" и выборочное наблюдение:

в первом случае исследователь фиксирует все особенности поведения, доступные для максимально подробного наблюдения.

во втором случае он обращает внимание лишь на определенные параметры поведения или типы поведенческих актов, например, фиксирует только частоту проявления агрессии либо время взаимодействия матери и ребенка в течение дня и т.п. Наблюдение может проводиться непосредственно, либо с использованием наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К числу их относятся: аудио-, фото- и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т.д. Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе наблюдения либо отсрочено. Особое значение имеет проблема наблюдателя. Поведение человека или группы людей изменяется, если они знают, что за ними наблюдают со стороны Включенное наблюдение предполагает, что наблюдатель сам является членом группы, поведение которой он исследует. При исследовании индивида, например ребенка, наблюдатель находится в постоянном, естественном общении с ним. В любом случае важнейшую роль играет личность психолога - его профессионально важные качества. При открытом наблюдении через определенное время люди привыкают к психологу и начинают вести себя естественно, если он сам не провоцирует "особое" отношение к себе. Наблюдение является незаменимым методом, если необходимо исследовать естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, когда нужно получить целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте. Наблюдение может выступать в качестве самостоятельной процедуры и рассматриваться как метод, включенный в процесс экспериментирования. Результаты наблюдения за испытуемыми в ходе выполнения ими экспериментального задания являются важнейшей дополнительной информацией для исследователя.

№ 11. Характеристика эксперимента, как психологического метода исследования.

В отличие от не экспериментальных и диагностических методов "психологический эксперимент" предполагает возможность активного вмешательства исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, отчетливо выявляющих психологический факт. Специфика экспериментальных методов состоит, таким образом, в том, что они предполагают:

а) организацию специальных условий деятельности, влияющих на исследуемые психологические особенности испытуемых;

б) изменение этих условий в ходе исследования. В психологии существуют три типа экспериментального метода:

естественный эксперимент;

моделирующий эксперимент;

лабораторный эксперимент. Естественный (полевой) эксперимент , как говорит само название этого метода, наиболее приближен к не экспериментальным исследовательским методам. Условия используемые при проведении естественного эксперимента, организует не экспериментатор, а сама жизнь (в высшем учебном заведении, например, они органично включены в учебно-воспитательный процесс). Экспериментатор в данном случае пользуется лишь сочетанием различных (контрастных, как правило) условий деятельности испытуемых и фиксирует при помощи не экспериментальных или диагностических методик исследуемые психологические особенности испытуемых.

Моделирующий эксперимент. При проведении моделирующего эксперимента испытуемый действует по инструкции экспериментатора и знает, что участвует в эксперименте в качестве испытуемого. Характерной особенностью эксперимента данного типа является то, что поведение испытуемых в экспериментальной ситуации моделирует (воспроизводит) на разных уровнях абстракции вполне типичные для жизненных ситуаций действия или деятельности: запоминание различных сведений, выбор или постановку целей, выполнение различных интеллектуальных и практических действий и т.д. Моделирующий эксперимент позволяет решать самые разнообразные исследовательские задачи. Лабораторный эксперимент - особый тип экспериментального метода - предполагает проведение исследований в психологической лаборатории, оснащенной специальными приборами и приспособлениями. Этот тип эксперимента, отличающийся также наибольшей искусственностью экспериментальных условий, применяется обычно при изучении элементарных психических функций ( сенсорной и моторной реакций, реакции выбора, различий сенсорных порогов и т.п.) и гораздо реже - при изучении более сложных психических явлений (процессов мышления, речевых функций и т.п.). Лабораторный эксперимент более соответствует предмету психологического исследования.

№ 12. Характеристика беседы, как психологического метода исследования.

Беседа - специфичный для психологии метод исследования человеческого поведения, так как в других естественных науках коммуникация между субъектом и объектом исследования невозможна. Диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет психологические особенности другого, называется методом беседы. Психологи различных школ и направлений широко используют ее в своих исследованиях. Беседа включается как дополнительный метод в структуру эксперимента на первом этапе, когда исследователь собирает первичную информацию об испытуемом, дает ему инструкцию, мотивирует и т.д., и на последнем этапе - в форме пост экспериментального интервью. Исследователи различают клиническую беседу, составную часть "клинического метода", и целенаправленный опрос "лицом к лицу" - интервью. Содержание бесед можно протоколировать полностью или выборочно в зависимости от конкретных целей исследования. При составлении полных протоколов бесед психолог может пользоваться диктофоном. Соблюдение всех необходимых условий проведения беседы, включая сбор предварительных сведений об испытуемых, делает этот метод очень эффективным средством психологического исследования. Поэтому желательно, чтобы беседа проводилась с учетом данных, полученных при помощи таких методов, как наблюдение и анкетирование. В этом случае в ее цели может входить проверка предварительных выводов, вытекающих из результатов психологического анализа и полученных при использовании данных методов первичной ориентировки в исследуемых психологических особенностях испытуемых.

№ 13. Характеристика теста как психологического метода исследования.

Тест - стандартизированное задание, результат выполнения которого позволяет измерить психологические характеристики испытуемого. Таким образом, целью тестового исследования является испытание, диагностика определенных психологических особенностей человека, а его результатом - количественный показатель, соотносимый с ранее установленными соответствующими нормами и стандартами. Использование определенных и конкретных тестов в психологии наиболее отчетливо проявляет общие теоретические установки исследователя и всего исследования. Так, в зарубежной психологии тестовые исследования понимаются обычно как средство выявления и измерения врожденных интеллектуальных и характерологических особенностей испытуемых. В отечественной психологии различные диагностические методы рассматриваются в качестве средств определения наличного уровня развития этих психологических особенностей. Именно потому, что результаты любых тестирований характеризуют наличный и сравнительный уровень психического развития человека, обусловленный влиянием множества факторов, обычно неконтролируемых в тестовом испытании, результаты диагностического испытания не могут и не должны соотносится с возможностями человека, с особенностями его дальнейшего развития, т.е. эти результаты не имеют прогностического значения. Не могут эти результаты послужить основанием и для принятия тех или иных психолого-педагогических мер. Необходимость абсолютно точного соблюдения инструкции и использования однотипных материалов диагностического обследования налагает еще одно существенное ограничение на широкое использование диагностических методов в большинстве прикладных областях психологической науки. В силу этого ограничения достаточно квалифицированное проведение диагностического обследования требует от исследователя специальной (психологической) подготовки, владения не только материалом и инструкцией применяемой тестовой методики, но и способами научного анализа полученных данных. Итак, отличие диагностических методов от методов не экспериментальных состоит в том, что они не просто описывают изучаемое явление, но и дают этому явлению количественную или качественную квалификацию, измеряют его. Общей особенностью этих двух классов исследовательских методов является то, что они не дают возможности исследователю проникнуть за изучаемое явление, не вскрывают закономерности его изменения и развития, не объясняют его.

№ 14. Понятие о рефлекторной дуге. Безусловные и условные рефлексы.

Рефлекс – это ответная реакция организма, которая осуществляется при помощи нервной системы.

Рефлекс осуществляется благодаря наличию рефлекторных дуг. Рефлекторная дуга – это последовательное соединение нервных структур, которые включают в себя: рецептор; чувствительный нейрон; вставочный нейрон; двигательный нейрон; исполнительный орган.

От исполнительного органа по чувствительным нейронам импульс опять идет в ЦНС, сигнализируя о том, что реакция осуществилась.

С точки зрения строения выделяют простые и сложные рефлекторные дуги. С точки зрения характера иннервации они бывают соматическими и вегетативными. С точки зрения характера формирования дуги они бывают условными и безусловными.

Безусловные рефлексы — наследственно передаваемые (врожденные) реакции организма, присущие всему виду. Выполняют защитную функцию, а также функцию поддержания гомеостаза (приспособления к условиям окружающей среды). Безусловные рефлексы — это наследуемые, неизменные реакции организма на определённые воздействия внешней или внутренней среды, независимо от условий возникновения и протекания реакций. Безусловные рефлексы обеспечивают приспособление организма к неизменным условиям среды. Основные типы безусловных рефлексов: пищевые, защитные, ориентировочные, половые. Дуги безусловных рефлексов формируются к моменту рождения и сохраняются в течение всей жизни. Однако они могут изменяться под влиянием болезни. Многие безусловные рефлексы проявляются лишь в определенном возрасте; так, свойственный новорожденным хватательный рефлекс угасает в возрасте 3—4 месяцев.Различают моносинаптические (включающие передачу импульсов к командному нейрону через одну синаптическую передачу) и полисинаптические (включающие передачу импульсов через цепочки нейронов) рефлексы.

Условные рефлексы возникают в ходе индивидуального развития и накопления новых навыков. Выработка новых временных связей между нейронами зависит от условий внешней среды. Условные рефлексы формируются на базе безусловных при участии высших отделов мозга. Разработка учения об условных рефлексах связана с именем И. П. Павлова. Он показал, что новый стимул может начать рефлекторную реакцию, если он некоторое время предъявляется вместе с безусловным стимулом. Например, если собаке дать понюхать мясо, то у неё выделяется желудочный сок (это безусловный рефлекс). Если же одновременно с мясом звенеть звоночком, то нервная система собаки ассоциирует этот звук с пищей, и желудочный сок будет выделяться в ответ на звоночек, даже если мясо не предъявлено. Условные рефлексы лежат в основе приобретенного поведения. Это наиболее простые программы. Окружающий мир постоянно меняется, поэтому в нём могут успешно жить лишь те, кто быстро и целесообразно отвечает на эти изменения. По мере приобретения жизненного опыта в коре полушарий складывается система условнорефлекторных связей. Такую систему называют динамическим стереотипом. Он лежит в основе многих привычек и навыков. Например, научившись кататься на коньках, велосипеде, мы впоследствии уже не думаем о том, как нам двигаться, чтобы не упасть.

№ 15. Сознание как высшая стадия развития психики.

Сознание – высшая, свойственная человеку форма обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира, формирования у человека внутренней модели внешнего мира, в результате чего достигается познание и преобразование окружающей действительности.

Функция сознания заключается в формировании целей деятельности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, что обеспечивает разумное регулирование поведения и деятельности человека. В сознание человека включено определенное отношение к окружающей среде, к другим людям.

Выделяют следующие свойства сознания: построение отношений, познание и переживание. Отсюда непосредственно следует включение мышления и эмоций в процессы сознания. Действительно, основной функцией мышления является выявление объективных отношений между явлениями внешнего мира, а основной функцией эмоции – формирование субъективного отношения человека к предметам, явлениям, людям. В структурах сознания синтезируются эти формы и виды отношений, и они определяют как организацию поведения, так и глубинные процессы самооценки и самосознания. Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, окрашиваясь эмоциями, становиться переживанием.

Сознание развивается у человека только в социальных контактах. В филогенезе сознание человека развивалось и становится возможным лишь в условиях активного воздействия на природу, в условиях трудовой деятельности. Сознание возможно лишь в условиях существования языка, речи, возникающей одновременно с сознанием в процессе труда.

Венцом развития сознания является формирование самосознания, которое позволяет человеку не только отражать внешний мир, но, выделив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом к себе относиться. Осознание себя в качестве устойчивого объекта предполагает внутреннюю целостность, постоянство личности, которая, независимо от меняющихся ситуаций, способна при этом оставаться сама собой. Главная функция самосознания – сделать для человека доступными мотивы и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он есть на самом деле, оценить себя. Если оценка окажется неудовлетворительной, то человек может либо заняться самоусовершенствованием, саморазвитием, либо, включив защитные механизмы, вытеснить эти неприятные сведения, избегая травмирующего влияния внутреннего конфликта.

Сознание развивается у человека только в социальных контактах. В филогенезе сознание человека развивалось и становится возможным лишь в условиях активного воздействия на природу, в условиях трудовой деятельности. Сознание возможно лишь в условиях существования языка, речи, возникающей одновременно с сознанием в процессе труда.

№ 16. Психологическая характеристика сознания человека. Структура сознания.

Сознание — это прежде всего совокупность знаний. Поэтому в структуру сознания входят познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Нарушение, расстройство, не говоря уже о полном распаде, любого из указанных познавательных психических процессов неизбежно становится расстройством сознания.

Вторая характеристика сознания — это различение субъекта и объекта, то есть того, что принадлежит «Я» человека и его «не-Я». Человек единственный среди живых существ способен осуществлять самопознание, то есть обращать психическую деятельность на исследование самого себя. Человек может сознательно оценивать свои поступки и себя самого в целом. Животные, даже высшие, не могут отделить себя от окружающего мира. Отделение «Я» от «не-Я» — сложный путь, который проходит каждый человек в детстве (подробнее см. «Развитие психики в онтогенезе»).

Третья характеристика сознания — целеполагающая деятельность человека. В функции сознания входит формирование целей деятельности. Именно эта функция сознания обеспечивает разумное регулирование поведения и деятельности человека. Сознание человека обеспечивает предварительное мысленное построение схемы действий и предвидение их результатов. Целеполагающая деятельность непосредственно осуществляется благодаря наличию у человека воли.

Четвертая психологическая характеристика — включение в состав сознания определенного отношения. «Мое отношение к моей среде есть мое сознание» — так определил эту характеристику сознания К. Маркс. В сознание человека включено определенное отношение к окружающей среде, к другим людям. Это богатый мир чувств, эмоций, которые отражают сложные объективные и субъективные отношения, в которые вовлечен каждый человек.

Особо следует подчеркнуть значение речи для формирования и проявления всех указанных функций и свойств сознания.

Только благодаря овладению речью становится возможным усвоение человеком знаний, системы отношений, происходит формирование его воли и способности к целеполагающей деятельности, появляется возможность разделения объекта и субъекта.

№ 17. Понятие бессознательного. Проявления бессознательного начала в психических процессах, свойствах и состояниях человека.

Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические процессы, свойства и состояния человека. Далеко не все, что воспринимается человеком и оказывает влияние на принятие решений, им осознается. Кроме сознания у человека есть и сфера бессознательного.

Бессознательное – это те явления, процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им.

Бессознательное начало представлено практически во всех психических процессах, состояниях и свойствах человека. У человека есть бессознательная память, бессознательное мышление, бессознательная мотивация, бессознательные ощущения и тому подобное.

Соотношение сознания и бессознательного было впервые рассмотрено З. Фрейдом. К бессознательному в личности человека он относил такие качества, потребности и интересы, которые человек не осознает, но которые находят свое проявление в различных его непроизвольных действиях и психических явлениях. Это могут быть ошибки (оговорки, описки и тому подобные явления), непроизвольное забывание (имен, обещаний, намерений, событий, фактов), это могут быть фантазии, мечты, грезы или сновидения.

Ошибки не являются случайными нарушениями письменной или устной речи. В этих ошибках проявляются скрытые для человека мотивы, переживания или мысли. Ошибки возникают в результате столкновения бессознательных намерений человека с четко осознаваемой целью действия. Это неосознаваемое противоречие между скрытым мотивом и целью. Ошибка есть результат преобладания бессознательного над сознательным, это результат «противодействия двух различных намерений».

Забывание имен, фактов, событий связано с какими-то неосознаваемыми человеком отрицательными эмоциями, неприятными чувствами, которые когда-то возникли у него по отношению к человеку с этим именем, к тому или иному событию или факту.

Сновидения и грезы, по Фрейду, свидетельствуют о бессознательных желаниях, чувствах, намерениях человека, его неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жизненных потребностях. Для расшифровки сновидений Фрейд предложил специальный метод, который называется психоанализом.

Вопрос о соотношении сознательного и бессознательного остается до сих пор одним из сложнейших вопросов психологии и не имеет однозначного решения.

Бессознательные явления вместе с сознанием управляют поведением человека. Однако роль их в этом управлении различна. Сознание управляет самыми сложными формами поведения.

В современной психологической науке выделяют различные состояния сознания, дифференцируемые как по характеру феноменальных переживаний, так и по совокупность поведенческих и психофизиологических показателей:

Бессознательное состояние – экстремальное состояние, при котором регистрируются лишь психовегетативные реакции (проявления познавательных и эмоциональных процессов отсутствуют);

Сон – состояние, которое предполагает переживание сновидений, различающихся степенью связанности: от отдельных образов до их упорядоченных последовательностей;

Бодрствование – состояние осознания окружающего мира и себя, доступное самонаблюдению. Оно включает весь спектр психических проявлений в модусе осознания – восприятие, воспоминание, внимание, мышление и саморегуляцию.

К особой группе относятся так называемые измененные состояния сознания – гипноз, состояния, возникающие под влиянием психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков и других).

№ 18. Представления об ощущениях. Виды ощущений.

Ощущения – это простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при соответствующем воздействии раздражителей на соответствующие рецепторы.

Органы чувств получают, отбирают, накапливают информацию и передают ее в мозг, ежесекундно получаемый и перерабатываемый поток информации. В результате возникает адекватное отражение окружающего мира и состояния организма. На этой основе формируются нервные импульсы, поступающие к исполнительным органам, ответственным за температуру тела, работу органов пищеварения, органов движения и т.д. Ощущения возникают как реакция нервной системы на тот или иной раздражитель и имеет рефлекторный характер. Физиологической основой ощущения является процесс, возникающий при действии раздражителя на адекватный ему анализатор.

Виды ощущений: Интеререцептивные ощущения-сигнализируют о состоянии внутренних органов; Проприорецептивные ощущения –сигналы о положении тела в пространстве ;Эксторецептивные – доводят информацию из внешнего мира; Контактные; Дистантные.

Свойства ощущений: Адаптация – это приспособление чувствительности к постоянно действующим раздражителям; Контраст – изменение интенсивности и качество ощущений под влиянием предшествующего или сопутствующего раздражителя; Сенсибилизация – повышение чувствительности под влиянием взаимодействия ощущений и упражнений; Синестезия проявляется в том, что ощущения одной модальности могут сопровождаться ощущениями другой модальности.

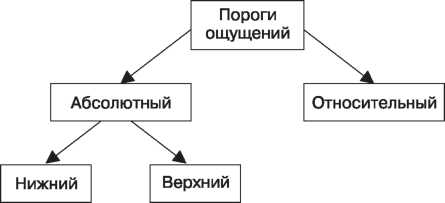

№ 19.

Понятие абсолютного и относительного

порогов ощущений

19.

Понятие абсолютного и относительного

порогов ощущений

В психологии существует несколько понятий порога чувствительности. Нижний абсолютный порог чувствительности определяют как наименьшую силу раздражителя, которая может вызывать ощущение. Рецепторы человека отличаются очень высокой чувствительностью к адекватному раздражителю. Так, например, нижний зрительный порог составляет всего 2-4 кванта света, а обонятельный равен 6 молекулам пахучего вещества.

Раздражители, имеющие силу менее пороговой, не вызывают ощущений. Они называются подпороговыми и не осознаются, однако могут проникать в подсознание, определяя поведение человека, а также составляя основу его сновидений, интуиции, неосознанных влечений. Исследования психологов показывают, что подсознание человека может реагировать на очень слабые или очень короткие раздражители, которые не воспринимаются сознанием.

Верхний абсолютный порог чувствительности меняет сам характер ощущений (чаще всего — на болевой). Например, при постепенном увеличении температуры воды человек начинает воспринимать не тепло, а уже боль. То же самое происходит при сильном звуке или давлении на кожу.

Относительным порогом (порог различения) называют минимальное изменение интенсивности раздражителя, вызывающее изменения в ощущениях. Согласно закону Бугера — Вебера относительный порог ощущений является постоянным, если измерять его в процентах от исходной величины раздражения.

№ 20. Отличия восприятие и ощущения. Виды восприятий.

Сходство ощущений и восприятий заключается в том ,что : во-первых, оба они – познавательные психические процессы, которые отражают окружающий мир; во-вторых: это познавательные процессы, которые возникают при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств.Но у них есть важное отличие. Ощущения отражают отдельные свойства предметов, а восприятие производит целостное, предметное отражение действительности.

Восприятие - это отражение предметов и явлений в целом при их непосредственной воздействии на органы чувств.

Виды восприятия: 1. в соответствии с тем какой из органов чувств в формировании субъект образа : · зрительные; · осязательные; · вкусовые; · обаятельные. 2. в зависимости от содержания и особенности воспринимаемой реальности, формы существования материи : · восприятие пространства; · восприятие времени; · восприятие движения.

Различают также виды восприятия в зависимости от объекта восприятия, например, восприятие пространства, времени, движения, скорости; произведений живописи, музыки; основных явлений социальной жизни человека (другого человека, событий общественной жизни) и т.п.

№ 21. Основные свойства восприятия. Апперцепция.

Свойства:

Предметность – акт объективации, т.е. соотношение сведений внешнего мира к этому миру. Решающую роль играют осязание и движение. Объект воспринимается нами как обособленное в пространстве и времени отдельное физическое тело. Наиболее ярко это свойство проявляется во взаимообособлении фигуры и фона.

Целостность – ощущения отражают отдельные свойства предметов, восприятие лишь целостный образ, складывающийся на основе обобщения знаний об отдельных свойствах, качествах, получаемых в виде отдельных ощущений. Внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого в образе. Следует рассматривать два аспекта этого свойства: объединение разных элементов в целом; независимость образованного целого от качества составляющих его элементов.

Структурность (обобщенность) – не является суммой ощущений. Мы воспринимаем фактически абстрагированную из этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени (слушая музыку, мы слышим ноты одну за другой).

Константность – относительно воспринимающего субъекта объекты непрерывно меняются. Благодаря свойству константности, состоящему в способности перцептивной системы компенсировать эти изменения, мы воспринимаем окружающие предметы как относительно постоянные по форме, величине, цвету. Многократное восприятие одних и тех же объектов при разных условиях порождает константность этого образа. Обеспечивает относительную стабильность окружающего мира, отражая единство предметов его существования.

Осмысленность – хотя восприятие возникает в результате непосредственного воздействия раздражителя на рецепторы, перцептивные образы имеют определенное смысловое значение. Восприятие тесно связано с мышлением, понимаем сущности предмета, что позволяет мысленно назвать его, т.е. отнести его к определенной группе предметов, классу, обобщить его. Основана на связи восприятия с мышлением, с пониманием сущности предмета. Связана с работой вторичных корковых полей анализаторов.

Избирательность – преимущественное выделение одних объектов по сравнению с другими.

Апперцепция — одно из фундаментальных свойств психики человека, выражающееся в обусловленности восприятия предметов и явлений внешнего мира и осознания этого восприятия особенностями общего содержания психической жизни как целого, запасом знаний и конкретным состоянием личности. Апперцепция означает ощущение, уже воспринятое сознанием. Так, например, если раздающийся вблизи нас звук потрясает барабанную перепонку нашего уха и мы обращаем на звук свое внимание и сознательно его слышим, тогда имеем факт апперцепции; поэтому апперцепция — сознательное восприятие известного чувственного впечатления и является переходом от впечатления к познаванию.

№ 22. Определение внимания. Виды внимания.

Внимание – это особое состояние сознания, благодаря которому субъект направляет и сосредотачивает познавательные процессы для более полного и четкого отражения действительности. Внимание связано со всеми сенсорными и интеллектуальными процессами. Наиболее заметно эта связь проявляется в ощущениях и восприятиях.

Виды внимания:

1. По активности человека в организации внимания различают 3 вида: Произвольное - управляется сознательной целью, оно тесно связана с волей человека, основной функцией является активное регулирование протекания псих. процессов; Непроизвольное - наиболее простое И генетически исходное, оно возникает и поддерживается независимо от стоящих перед человеком целей; Послепроизвольное - это сосредоточивание на объекте, в силу его ценности для личности.

2. По местонахождению объекта: Внешнее; Внутреннее.

Проявление внимания связано с сенсорными, с интеллектуальными процессами, с практическими действиями и с целями и задачами деятельности. В связи с этим выделяют виды внимания: сенсорное, интеллектуальное, моторное, преднамеренное и непреднамеренное внимание.

Сенсорное внимание возникает при действии объектов на органы чувств. Оно обеспечивает четкое отражение предметов и их свойств в ощущениях и в восприятиях человека. Благодаря сенсорному вниманию возникающие в сознании образы предметов являются ясными и отчетливыми. Сенсорное внимание может быть зрительным, слуховым, обонятельным и т.д. Моторное внимание направлено на движения и действия, совершаемые человеком. Оно дает возможность более четко и ясно осознавать приемы и способы, применяемые в практической деятельности. Интеллектуальное внимание направлено на более эффективное функционирование таких познавательных процессов как: память, воображение и мышление. Благодаря этому вниманию человек лучше запоминает и воспроизводит информацию, создает более четкие образы воображения, ясно и продуктивно мыслит. Преднамеренное (произвольное) внимание возникает при наличии у субъекта цели или задачи быть внимательным к какому-либо внешнему предмету или к внутреннему умственному действию. Оно в основном направлено на регулирование внешних сенсорных и моторных действий и внутренних познавательных процессов. Преднамеренное внимание может стать произвольным, когда субъекту необходимо проявить волевое усилие для того, чтобы направить и сосредоточить внимание на объекте, который необходимо познавать или с которым надо действоватьЕсли направленность и сосредоточенность внимания связаны с сознательной целью, речь идет о произвольном внимании. Если направленность и сосредоточенность носят непроизвольный характер, речь идет о непроизвольном внимании. По мнению К.К. Платонова, одной из форм непроизвольного внимания является установка (состояние готовности или предрасположенности личности к действию определенным образом). Непреднамеренное (непроизвольное) внимание возникает само собой без всякой цели со стороны человека. Его вызывают значимые для человека свойства и качества предметов и явлений внешнего мира. Одним из таких свойств является новизна объекта. Непроизвольное внимание привлекают также все сильные раздражители: яркий свет, громкий звук, резкий запах и т.д. Иногда внимание могут привлечь и не очень заметные раздражители, если они соответствуют потребностям, интересам и установкам личности.

№ 23. Свойства внимания. Роль внимания в осуществлении разных видов деятельности.

Объем внимания — это количество объектов, которое человек может строго одновременно осознать при восприятии в связи с какой-нибудь одной задачей. Одновременно можно охватить 3-7 объектов, хотя объекты бывают разные. Неодинаково они охватываются и вниманием. Много зависит от опыта человека, его профессиональной подготовки, что дает возможность формировать объем внимания, объединяющий несколько объектов в один, более сложный. Для некоторых профессий высокая интенсивность и большой объем внимания необходимы почти во все время трудовой деятельности, а двигательные навыки имеют гораздо меньшее значение. Эти профессии относятся к психологии труда к так называемым наблюдательным. Это диспетчеры, операторы аппаратуры и т.д. Высокая интенсивность концентрированного внимания для других групп профессий нужна лишь в отдельные моменты работы.

Распределение — это способность одновременно выполнять несколько действий. Оно зависит от индивидуальных особенностей личности и от профессиональных навыков. Никто не сможет одновременно делать два дела, не умея делать каждое в отдельности.

Устойчивость внимания — продолжительность времени, в течение которого человек может поддерживать свое внимание на объекте. Она особенно нужна в условиях однообразной и монотонной работы, когда длительное время выполняются сложные, но однотипные действия.

Особое значение для достижения успеха в любой деятельности имеет сосредоточенность и устойчивость внимания, которые характеризуют глубину, длительность и интенсивность психической деятельности человека. Именно сосредоточенность и устойчивость отличают людей, страстно увлеченных делом, умеющих ради основного отключиться от многочисленных побочных раздражителей. Даже при очень устойчивом и сосредоточенном внимании всегда есть кратковременные непроизвольные изменения степени его интенсивности, напряженности. Это колебания внимания.

Концентрация внимания (сосредоточенность) — выделение сознанием объекта и направление на него внимания. Роль концентрированного внимания может быть различна. С одной стороны, оно необходимо для более полного и глубокого исследования того или иного объекта, а другой стороны, чрезмерная концентрация внимания приводит к резкому сужению поля внимания, что создает трудности в восприятии других важных объектов.

Переключение — это сознательный перенос внимания с одного объекта на другой. Непроизвольное переключение внимания называется отвлечением внимания. Физиологически произвольное переключение внимания объясняется перемещением по коре головного мозга участка с оптимальной возбудимостью. Высокая подвижность нервных процессов как индивидуальная черта темперамента позволяет легко и быстро переходить от одного объекта к другому. В таких случаях говорят о подвижном, гибком внимании. Если же у человека недостаточная подвижность нервных волокон, то этот переход происходит с усилием, трудно и медленно. Значит у человека инертное внимание. Когда у человека совсем плохая переключаемость — это липкое внимание. Иногда плохая переключаемость у человека из-за плохой подготовленности к работе. Большая группа профессий связанная с управлением движущимися механизмами (автомашины, краны, электровозы…) называется в психологии труда водительскими. Для них важны такие качества внимания, как широкое распределение и быстрое переключение, определяющие успешность управления механизмами в условиях многопланового воздействия в условиях внешнего мира.

№ 24. Память. Виды памяти.

Па́мять — одна из психических функций и видов умственной деятельности, предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию.

Существуют различные типологии памяти:

по сенсорной модальности — зрительная (визуальная) память, моторная (кинестетическая) память, звуковая (аудиальная) память, вкусовая память, болевая память;

по содержанию — образная память, моторная память, эмоциональная память;

по организации запоминания — эпизодическая память, семантическая память, процедурная память;

по временным характеристикам — долговременная (декларативная) память, кратковременная память, ультракратковременная память;

по физиологическим принципам — определяемая структурой связей нервных клеток (она же долговременная) и определяемая текущим потоком электрической активности нервных путей (она же кратковременная)

по наличию цели — произвольная и непроизвольная;

по наличию средств — опосредованная и неопосредованная;

по уровню развития — моторная, эмоциональная, образная, словесно-логическая.

№ 25. Связь кратковременной памяти с долговременной, их относительная долговременной.

Кратковременная память удерживает материал ,который представляет собой не полное отображение событий, которые произошли на сенсорном уровне, а непосредственную интерпретацию этих событий. Например, если при вас произнесли какую-то фразу - вы запомните не столько составляющие ее звуки, сколько слова. Обычно запоминается лишь 5-6 слов. Сделав сознательное усилие, вновь и вновь повторяя материал, можно удержать его в кратковременной памяти на неопределенно долгое время. Непосредственные отпечатки сенсорной памяти невозможно повторять, они сохраняются лишь несколько десятых долей секунды и продлить их нет возможности.

Долговременная память . Существует явное и убедительное различие между памятью о только что случившемся событии и событиях далекого прошлого. Долговременная память- наиболее важная и наиболее сложная из систем памяти. Емкость первых названных систем памяти очень ограничена: первая состоит из нескольких десятых секунд, вторая - несколько единиц хранения. Емкость же долговременной памяти практически безгранична. Все, что удерживается на протяжении более чем несколько минут, должно находиться в системе долговременной памяти. Главный источник трудностей, связанных с долговременной памятью -это проблема поиска информации.

№ 26. Приемы произвольного запоминания.

Локальная привязка, или метод мест, состоит в построении для запоминания опорного ряда, состоящего из хорошо знакомых или легко заучиваемых объектов. Последовательность объектов в опорном ряду организована так, что жестко предопределен порядок их перечисления. На практике таким опорным рядом может служить последовательность комнат в своей квартире, домов на своей улице и т. д. Человек сначала заучивает опорный ряд, затем использует его элементы, чтобы сопоставить с ними элементы запоминаемого ряда. Метод словесных посредников по существу близок к предыдущему. Он также основан на соотнесении двух рядов объектов — предназначенного для запоминания и опорного, организованного в осмысленную фразу. Этот метод тоже используется давно. Так, запоминания очередности следования различных цветов в солнечном спектре заучивалось предложение «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», в котором первые буквы слов совпадают первыми буквами названий цветов солнечного спектра, расположенных в порядке убывания длины волны. Еще одна фраза используется жителями Петербурга для запоминания последовательности параллельных улиц, выходящих на Загородный проспект: «Разве можно верить пустым словам балерины?» Это соответствует званиям улиц Рузовской, Можайской, Верейской, Подольской, Серпуховской и Бронницкой. Облегчает запоминание и группировка — разбиение ряда объектов на части и объединение частей в ритмическую структуру при произнесении названий объектов, например при запоминании номера телефона 6695668 он разбивается на группы 669-5-668.

Удобным приемом является и запоминание опорных слов, дат, с которыми увязывается вновь заучиваемое. Этот прием иногда называют «вешалкой». Например, даты исторических событий запомнить, если заучивать не каждую в отдельности, а вначале твердо усвоить одну дату и, отталкиваясь от нее, запоминать последующие события как бывшие за два, три, пять лет до или после нее. Припоминание слова зависит от того, насколько часто встречалось оно в прошлом опыте человека, и от того, входит ли это слово в значимую для человека категорию. Фамилии потому трудно припоминаются, что не входят ни в одну из категорий. Метод ассоциаций предполагает создание связей между элементом запоминаемого ряда и зрительным образом. При этом, чем необычнее ассоциация, тем прочнее запоминание. Еще один из приемов мнемотехники, получивший особенное распространение в последние десятилетия в связи с растущей тенденцией к экономии времени, — акронимы. Он состоит в составлении сокращенных названий из первых букв. Например: СНГ, ЮНЕСКО, ООН, НАТО.

№ 27. Мышление. Мышление и речь.

Человек отличается от животных прежде всего способностью рассуждать и мыслить, то есть наличием своего внутреннего духовного мира. Мышление — это высшая ступень человеческого познания, осознания таких сторон и свойств мира, которые не могут быть непосредственно восприняты человеком. Благодаря мышлению человек не просто приспосабливается к природе, как животное, но и преобразует окружающий мир. Мышление осуществляется в форме понятий, суждений и умозаключений.

Понятие — это форма мышления, отражающая общие закономерные связи, стороны, признаки явлений, которые закрепляются в их определениях. Понятия выражаются в языковой форме в виде слов или словосочетаний (например, государство, железо, политический режим и др.).

Суждение — это форма мысли, в которой через связь понятий утверждается или отрицается что-либо. Оно выражается повествовательным предложением, которое может быть либо истинным, либо ложным. Например: «Все реки впадают в Балтийское море»; «Москва — столица России».

Умозаключение — это форма мысли в виде рассуждения, в ходе которого из одного или нескольких суждений, именуемых посылками, выводится новое суждение, которое называется заключением, или следствием.

Речь — это исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка, существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для передачи последующим поколениям. В качестве единицы связей между мышлением и речью является слово, представляющее собой единство звука (речь) и значения (мышление).

Первоначальная функция речи - коммуникативная. Исходя из этого, значение слова нужно рассматривать не только как единство мышления и речи, но и как единство мышления и коммуникации.

Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны, восприятие языковых конструкций и их понимание. Речь тесно связана со всеми психическими процессами человека. Лингвистическая сторона речевого поведения человека изучается психолингвистикой.В зависимости от формы общения, речевая деятельность делится на устную (подразумевающую говорение ислушание) и письменную (письмо и чтение).

Рассуждение – четкое и правильное сопоставление друг с другом всех основных мыслей, возникающих в процессе мышления. Мышление проходит 2 стадии:

1. Допонятийное (начальная стадия развития мышления у ребенка). Суждения одиночные, о данном предмете. Особенность допонятийного мышления – эгоцентризм, поэтому ребенок до 5 лет не может посмотреть на себя со стороны, воспринимать чужую позицию. Эгоцентризм обусловлен:

нечувствительностью к противоречиям;

синкретизм (стремление связывать все со всем);

переход от частного к частному минуя общее;

отсутствие представлений о сохранении вещества.

2. Понятийное мышление. Выготский, 5 этапов формирования понятий:

2 – 3 года. Ребенок складывает вместе похожие предметы (синкретизм).

4 – 6 лет. Дети используют элементы объективного сходства, но 3-й предмет похож только на 1.

7 – 10 лет. Могут объединять группы предметов по сходству, но не могут осознать и назвать общие признаки.

11 – 14 лет. Появляется понятийное мышление. Первые понятия формируются на основе житейского опыта, не подкрепленного научно.

Юношеский возраст. Использование теоретических положений позволяет выйти за пределы собственного опыта.

№ 28. Логически формы мышления. Правила определения понятий.

Логические формы мышления. К логическим формам мышления относятся: • понятие — форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений, выраженная еловом или группой слов. Понятия могут быть общими и единичными, конкретными и абстрактными: • суждение — отражает связи между предметами и явлениями; утверждение или отрицание чего-либо. Суждения бывают истинными и ложными; • умозаключение — форма мышления, при которой на основе нескольких суждений делается определенный вывод.

Различают умозаключения индуктивные и дедуктивные. Индукция — логический вывод в процессе мышления от частного к общему; дедукция — логический вывод в процессе мышления от общего к частному.

Соблюдение данных правил является обязательным во избежание совершения логических ошибок. Эти правила следующие: 1. Определение должно быть соразмерным, т.е. объем определяемого понятия должен совпадать с объемом определяющего, они должны быть равнозначащими понятиями. Эта соразмерность легко проверяется через перестановку мест членов определительного суждения. Приведем примеры. «Наука о законах и формах правильного мышления есть логика». Если переставить местами это логическое уравнение, то можно обнаружить тождество, как и в первом случае. Иное дело, когда мы прибегнем к таким примерам: «Молодой человек, обладающий дипломом, есть специалист». Если переставить местами определяемое и определяющее, то можно заметить, что понятие «специалист» шире понятия «молодой человек с дипломом». Значит, в этом случае данное правило нарушено.

2. Нельзя допускать круга в определении, т.е. когда определяющее само разъясняется через определяемое понятие. Нарушение этого правила ведет к логической ошибке –тавтологии. Вот некоторые примеры тавтологии: «Преступник – это человек, совершивший преступление»; «Сравнительная аналогия» (из газеты «Телегород», № 21, 2003). Здесь видно, что определяющее понятие повторяет сказанное в определяемом, не раскрывая его значения. Во избежание этой ошибки нужно помнить, что определяемое и определяющее понятия равны по объему, но не тождественны по своему содержанию, представляют самостоятельные понятия.

3. Определение не должно быть только отрицательным. Ведь целью определения является ответ на вопрос: чем является данный предмет, отображенный в понятии. Для этого необходимо выявить и перечислить в утвердительной форме его существенные признаки. Отрицательное определение отмечает лишь отсутствующие признаки, т.е. указывает, чем не является данный предмет. Однако негативный момент в составе определяющего понятия иногда необходим, он более четко выделяет предмет нашей мысли. Например, понятие «невидимый мир» не дает позитивного представления об этом мире, но подчеркивает сам предмет, который отображен в понятии.

4. Определение должно быть кратким, точным и ясным. Слишком многословное определение выходит за рамки своего назначения и грозит превратиться в простое описание. В определении надо избегать двусмысленных, расплывчатых терминов, которые можно толковать по-разному. Нечеткое определение ведет к непониманию предмета, к смутным представлениям и путанице.Точность определения предполагает его однозначность на протяжении всего рассуждения (выступления перед аудиторией, письменного текста, процесса и вывода). Этого требует логический закон тождества. В практике нередко возникает необходимость изменить определение, но при этом обязательно должна быть сделана специальная оговорка. Ясность определения зависит от его краткости и точности.

№ 29. Логические операции мышления. Индукция и дедукция.

Мыслительные операции: • сравнение — мыслительная операция, основанная на установлении сходства и различия между объектами); • анализ — связан с расчленением сложного объекта на составляющие его части или характеристики); • синтез — неотделим от анализа: они, как правило, осуществляются одновременно); • обобщение — проявляе тся в мысленном объединении предметов и явлений по их общим и существенным признакам) • абстракция (отвлечение) — мыслительная операция, основанная на выделении существенных свойств и связей предмета).

С помощью мыслительных операций осуществляется проникновение в глубь проблемы, рассматриваются свойства составляющих эту проблему элементов, находится решение задачи.

Дедукция — это частный случай умозаключения. В широком смысле умозаключение — логическая операция, в результате которой из одного или нескольких принятых утверждений (посылок) получается новое утверждение — заключение (вывод, следствие). В зависимости от того, существует ли между посылками, и заключением связь логического следования, можно выделить два вида умозаключений. В дедуктивном умозаключении эта связь опирается на логический закон, в силу чего заключение с логической необходимостью вытекает из принятых посылок. Отличительная особенность такого умозаключения в том, что оно от истинных посылок всегда ведет к истинному заключению. В индуктивном умозаключении связь посылок и заключения опирается не на закон логики, а на некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального характера. В таком умозаключении заключение не следует логически из по сыпок и может содержать информацию, отсутствующую в них. Достоверность посылок не означает поэтому достоверности выведенного из них индуктивно утверждения. Индукция дает только вероятные, или правдоподобные, заключения, нуждающиеся в дальнейшей проверке. К дедуктивным относятся, к примеру, такие умозаключения:

Если идет дождь, земля является мокрой. Идет дождь. Земля мокрая.

Если гелий металл, он электропроводен. Гелий не электропроводен. Гелий не металл.

Черта, отделяющая посылки от заключения, заменяет слово «следовательно».

Примерами индукции могут служить рассуждения:

Аргентина является республикой; Бразилия — республика; Венесуэла — республика; Эквадор — республика. Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Эквадор — латиноамериканские государства. Все латиноамериканские государства являются республиками.

Италия — республика; Португалия — республика; Финляндия — республика; Франция — республика. Италия, Португалия, Финляндия, Франция — западноевропейские страны. Все западноевропейские страны являются республиками.

Индукция не дает полной гарантии получения новой истины из уже имеющихся. Максимум, о котором можно говорить, — это определенная степень вероятности выводимого утверждения. Так, посылки и первого и второго индуктивного умозаключения истинны, но заключение первого из них истинно, а второго — ложно. Действительно, все латиноамериканские государства — республики; но среди западноевропейских стран имеются не только республики, но и монархии, например Англия, Бельгия и Испания. Особенно характерными дедукциями являются логические переходы от общего знания к частному типа:

Все люди смертны. Все греки люди. Следовательно, все греки смертны.

№ 30. Виды мышления.

В психологии принято различать виды мышления по содержанию: наглядно-действенное, наглядно-образное и абстрактное мышление; по характеру задач: практическое и теоретическое мышление; по степени новизны и оригинальности: репродуктивное и творческое (продуктивное) мышления.

Наглядно-действенное мышление заключается в том, что решение задач осуществляется путем реального преобразования ситуации и выполнения двигательного акта. Так, в раннем возрасте дети проявляют способность к анализу и синтезу, когда воспринимают предметы в определенный момент и имеют возможность оперировать ими.

Наглядно-образное мышление основывается на образах представлений, преобразовании ситуации в план образов. Свойственно поэтам, художникам, архитекторам, парфюмерам, модельерам. Значение этого мышления заключается в том, что с его помощью полнее воспроизводится разнообразие характеристик объекта, происходит установка необычных сочетаний предметов и их свойств. В простой форме это мышление возникает в дошкольном возрасте, когда дети мыслят образами. Побуждая к созданию образов на основе прочитанного, восприятия объектов, к схематическому и символическому изображению объектов познания, учитель развивает образное мышление у учащихся.

Особенностью абстрактного (словесно-логического) мышления является то, что оно происходит с опорой на понятие, суждение, не используя эмпирических данных. Р. Декарт высказал такую мысль: "Я мыслю, значит, я существую". Этими словами ученый подчеркивает ведущую роль в психической деятельности мышления, и именно словесно-логического.

Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление рассматриваются как этапы развития мышления в филогенезе и онтогенезе.

Теоретическое мышление , практического мышления ,аналитическое мышление, интуитивное мышление, реалистичное мышление, аутистическое мышление, эгоцентричное мышление, продуктивное (творческое) и репродуктивное.

№ 31.Типы мышления: теоретическое, эмпирическое, первобытное.

Предметами теоретического мышления могут быть обобщенные механизмы, принципы и законы возникновения, развития и функционирования различных психических образований, а также содержание и структура тех теоретических понятий, с помощью которых осуществляется такой тип мышления. Задачи психолога, находящегося в роли или позиции «теоретика», могут состоять в том, чтобы с помощью теоретических понятий строить типологии психических процессов, свойств и отношений человека, разрабатывать теории формирования и развития различных психических образований, объяснять данные эмпирических исследований через выявление обобщенных механизмов возникновения наблюдаемых психологических фактов (эмпирических закономерностей, корреляций и пр.), раскрывать в теоретических понятиях приемы работы психолога-практика и пр.

Эмпирический и теоретический типы психологического мышления являются частными случаями более общих аналогичных типов человеческого мышления вообще, которые детально проанализированы и описаны В.В.Давыдовым, С.Л.Рубинштейном, Р.Арнхеймом и др. (см. хрестоматийное приложение к докладу). Вместе с тем научность или не научность мышления однозначно не определяется его типом, поскольку психолог при любом из этих типов может мыслить как научно, так и ненаучно. Практический тип мышления является научным или ненаучным в той степени, в какой феноменологически прояснены, подкреплены фактическими примерами, а также точно сформулированы или определены понятия и представления психолога о предмете и задачах своей работы. Степень научности мышления эмпирического или теоретического типа также не зависит от его предмета и задач, хотя может определяться способами образования используемых в мышлении понятий. Так, мышление с помощью теоретических понятий считается более научным, чем эмпирическое мышление (см. приложение к докладу) , тогда как чистое практическое мышление, в котором используются выработанные в личном опыте, «житейские», «несистемные» понятия, как правило, в минимальной степени научно.

№ 32. Понятие творческого мышления, его особенности и условия продуктивности.

Творческое мышление - это мышление, результатом которого является открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи.

Критическое мышление представляет собой проверку предложенных решений с целью определения области их возможного применения. Творческое мышление направлено на создание новых идей, а критическое - выявляет их недостатки и дефекты.

Для эффективного решения задач необходимы оба вида мышления, хотя используются они раздельно: творческое мышление является помехой для критического, и наоборот.

Стадии творческого мышления:

Подготовка — формулирование задачи; попытки её решения.

Инкубация — временное отвлечение от задачи.

Озарение — появление интуитивного решения.

Проверка — испытание и/или реализация решения.

33. Воображение. Функции воображения. Вилы воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное - их особенности.

Воображение - психическая деятельность,состоящая в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности.

Воображение:

• воссоздающее

• творческое

Виды:

Активное - возникает по собственному желанию, усилием воли.

Пассивное - возникает у человека спонтанно, помимо воли и желания.

Продуктивное - действительность сознательно конструируется человеком (но при этом в

образе она творчески преобразуется)

Репродуктивное - воспроизвести реальность в том виде, в каком она есть (элементы

фантазии)

34.Понятие о эмоциях.Функции.Связь эмоций и потребностей человека.

Эмоции - это непосредственно форма выражения чувств (одна из форм отражения объективного мира в сознании человека, это переживание человеком своего отношения ко всему тому, что он делает, познает и к тому, что его окружает).

Функция оценки. Эмоция дает возможность мгновенно оценить смысл изолированного раздражителя или ситуации для человека. Эмоциональная оценка предшествует развернутой сознательной переработке информации и поэтому как бы «направляет» ее в определенное русло.

Функция мобилизации. Мобилизующая функция эмоций проявляется, в первую очередь, на физиологическом уровне: выброс в кровь адреналина при эмоции страха повышает способность к бегству (правда, чрезмерная доза адреналина может привести и к обратному эффекту – ступору), а понижение порога ощущения, как составляющая эмоции тревоги, помогает распознать угрожающие стимулы. Кроме того, феномен «сужения сознания», который наблюдается при интенсивных эмоциональных состояниях, заставляет организм сосредоточить все усилия на преодолении негативной ситуации.

Функция следообразования. Эмоция часто возникает уже после того, как то или иное событие завершилось, т.е. тогда, когда действовать уже поздно.

Функция компенсации информационного дефицита. Описанная выше оценочная функция эмоций особенно полезна в том случае, когда нам не хватает информации для рационального принятия решения. Эмоции обладают совершенно экстраординарным значением в функционировании живых организмов и вовсе не заслуживают того, чтобы их противопоставляли «интеллекту». Эмоции, скорее всего, сами представляют высший порядок интеллекта. Другими словами, эмоция является своеобразным «запасным» ресурсом для решения задач. Возникновение эмоций как механизма, компенсирующего дефицит информации, объясняет гипотеза П.В. Симонова.

Функция коммуникации. Экспрессивный (выразительный) компонент эмоций делает их «прозрачными» для социального окружения. Выражение некоторых эмоций, например боли, вызывает пробуждение альтруистической мотивации у других людей. Например, матери легко отличают плач детей, вызванный болью, от плача по другим причинам и быстрее спешат на помощь. Известно, что эмоции обладают «заразительностью». «Заражение» эмоциональным состоянием происходит именно потому, что люди могут понять и примерить на себя переживания другого человека.