- •20 Методы оценки инвестиционных проектов, их преимущества и недостатки.

- •Модель Миллера-Орра

- •31////Политика предоставления скидок: ее преимущества, условия применения. Оценка возможности использования предоставленных скидок.

- •32///…..Управление собственным капиталом

- •33////…...Заёмный капитал: его виды и порядок выдачи. Формы краткосрочного финансирования предприятий

- •35. …Виды ценных бумаг, доходы и управление портфелем ценных бумаг.

- •36…. Стоимость капитала предприятия и принципы его оценки. Определение цены капитала предприятия.

- •37. ….Эффект финансового рычага: влияние на уровень финансового рычага налогового корректора, дифференциала, плеча финансового рычага.

- •40///Понятие и определение порога рентабельности и порогового объема реализации.

- •41////Запас финансовой прочности предприятия и направления его увеличения.

- •44. Предпринимательский риск. Взаимодействие финансового и операционного рычагов.

- •45. Уровень сопряжённого эффекта финансового и операционного рычагов.

- •46. Основные методы экономического прогнозирования.

- •47. Модели прогнозирования банкротства предприятия. Основания для принятия решения о несостоятельности (банкротстве) предприятия.

- •48. Процесс бюджетирования на предприятии. Виды бюджетов и порядок их составления.

- •49. Варианты выхода предприятия из состояния банкротства.

////1. Содержание, цели и задачи финансового менеджмента (ФМ)

Финансы- денежные отношения, связанные с образованием и использованием целенаправленных фондов денежных средств. Эти средства получают форму фин. ресурсов (фин.ресурсы - стоимость производственных фондов - актив баланса)

Финансовый менеджмент – наука о том, как лучше использовать собственный и заемный капитал фирмы, как получить наибольшую прибыль при наименьшем риске, быстро прирастить капитал, сделать предприятие финансово привлекательным, устойчивым, платежеспособным и высоколиквидным.

Если говорить о предмете финансового менеджмента в целом, то это экономические, организационные, правовые и социальные вопросы, возникающие в процессе управления финансовыми отношениями на предприятии.

Целью финансового менеджмента является разработка и применение методов, средств и инструментов для достижения целей деятельности предприятия в целом или его отдельных производственно-хозяйственных звеньев. Такими целями могут быть: максимизация прибыли; достижение устойчивой нормы прибыли в плановом периоде; увеличение доходов руководящего состава; повышение курсовой стоимости акций предприятия. Главная цель финансового менеджмента заключается в максимизации благосостояния собственников предприятия в текущих и будущих периодах.

Основная задача финансового менеджмента – принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения финансовых ресурсов между фирмой и источниками ее финансирования.

Задачи финансового менеджмента на предприятии:

1) обеспечение формирования достаточности оборотных финансовых ресурсов необходимых для производственного и научно-технического развития;

2) достижение эффективного использования сформированного объема финансовых ресурсов по важнейшим направлениям финансовой деятельности;

3) организация денежных потоков;

4) максимизация в условиях допустимого уровня коммерческого риска;

5) достижение финансовой устойчивости и платежеспособности;

6) оптимизация налоговых платежей;

7) внедрение системы финансового управления на основе бюджетирования

////2. Финансовый менеджмент как система управления

Финансовый менеджмент как система управления включает:

1) разработку финансовой стратегии предприятия;

2) создание организационных структур, обеспечивающих принятие, реализацию управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности;

3) формирование эффективных информационных систем, обеспечивающих обоснование альтернативных вариантов принятия управленческих решений;

4) осуществление анализа различных аспектов финансовой деятельности предприятия;

5) планирование финансовой деятельности предприятия по основным ее направлениям;

6) разработка систем стимулирования, реализации принятых управленческих решений;

7) осуществление контроля за реализацией принятых управленческих решений.

Финансовый менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы или объекта управления и управляющей подсистемы или субъекта управления.

Объектом управления является совокупность условий осуществления денежного оборота и движения денежных потоков, кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих во внутренней и внешней среде предприятия. Поэтому в объект управления включаются следующие элементы: 1) Денежный оборот; 2) Финансовые ресурсы; 3) Кругооборот капитала; 4) Финансовые отношения. Субъект управления – совокупность финансовых инструментов, методов, технических средств, а также специалистов, организованных в определенную финансовую структуру, которые осуществляют целенаправленное функционирование объекта управления. Элементами субъекта управления являются: 1) Кадры (подготовленный персонал); 2) Финансовые инструменты и методы; 3) Технические средства управления; 4) Информационное обеспечение.

Финансовый менеджмент как управляющая подсистема – должностные лица, финансовые службы, либо работники, в компетенцию которых входит управление денежного оборота предприятия.

Организационная структура системы управления финансами предприятия, а также ее кадровый состав могут быть построены различным способами в зависимости от размеров предприятия и видов его деятельности. На крупных предприятиях аппаратом управления может быть финансовая дирекция во главе с финансовым директором или главным финансовым менеджером.

Управляемая подсистема – активы и пассивы (финансовые обязательства) предприятия, формирующиеся в процессе текущей деятельности и осуществления инвестиций.

Объекты финансового менеджмента тесно связаны между собой. Решение по осуществлению вложений в определенные активы предполагает наличие источников финансирования. Цена привлекаемых источников может быть разной, и это отразится на принимаемом решении.

Финансовый менеджер является ответственным за исполнения принятого решения, а также осуществляет оперативную финансовую деятельность. Главное ее содержание состоит в контроле за финансовыми потоками. Финансовый менеджер наряду с главным бухгалтером часто входит в состав высшего управленческого персонала фирмы, поскольку принимает участие в решении всех важных вопросов.

Функции финансового менеджера

финансовый анализ и планирование на основе определения показателей финансовой отчетности для обеспечения выживаемости;

принятие долгосрочных инвестиционных решений, в том числе определение оптимальной структуры активов, ликвидации активов, замены, а также управление портфелем ценных бумаг предприятия;

управление текущими денежным оборотом, оптимизация финансовых отношений предприятия с другими хозяйствующими субъектами и государством (управление денежными средствами);

управление финансовыми рисками, а также управление обеспечивающими функциями финансового менеджмента (создание информационного обеспечения принятия финансовых решений, создание внутреннего аудита, проведение финансовой реструктуризации).

////3. Финансовые ресурсы предприятия как объект финансового менеджмента.

Финансовые ресурсы - это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих.

Финансовые ресурсы — это совокупность всех норм , которые имеются в распоряжении государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида поступлений. Важной составной частью финансовых ресурсов являются банковские ресурсы.

Финансовые ресурсы предназначены:

для выполнения финансовых обязательств перед бюджетом, банками, страховыми организациями, поставщиками материалов и товаров;

осуществления затрат по расширению, реконструкции и модернизации производства, приобретения новых основных средств;

оплаты труда и материального стимулирования работников предприятий;

финансирования других затрат.

Формируются финансовые ресурсы за счет собственных и привлеченных денежных средств.Стартовым источником финансовых ресурсов в момент учреждения предприятия является уставный (акционерный) капитал - имущество, созданное за счет вкладов учредителей (или выручки от продажи акций).Основным источником финансовых ресурсов действующего предприятия служат доходы (прибыль) от основной и других видов деятельности, внереализационных операций. Он также формируется за счет устойчивых пассивов, различных целевых поступлений, паевых и иных взносов членов трудового коллектива. К устойчивым пассивам относят уставный, резервный и другие капиталы, долгосрочные займы и постоянно находящуюся в обороте предприятия кредиторскую задолженность.

Капитал – общая величина средств в денежной, материальной и нематериальной формах, имеющих денежную оценку, вложенных в активы предприятия.В результате вложения капитала формируют основной и оборотный капитал, представленный в активе баланса. В процессе функционирования основной капитал выступает главным образом в форме внеоборотных активов, а оборотный капитал – в форме оборотных активов.по формам финансирования и организации управления весь капитал делится на:

основные средства – участвуют в процессе производства длительное время, используются постепенно, сохраняют при этом свою первоначальную вещественную форму, а их стоимость переносится на создаваемый продукт по частям по мере использования;

оборотные средства – средства, используемые в течение лишь одного производственного цикла, требующие замены при совершении нового цикла и полностью переносящие свою стоимость на реализуемые товары (снабжение - производство - реализация) Оборотные производственные фонды – часть средств производства, вещественные элементы которых в процессе труда в отличие от основных производственных фондов расходуются в каждом производственном цикле и их стоимость переносится на продукт труда полностью и сразу.

Нематериальные активы — неденежные активы, не имеющие физической формы; входят в состав внеоборотных активов. (объекты интеллектуальной собственности :исключительное право патентообладателя;исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных,исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.деловая репутация организации.

////4. Источники финансовых ресурсов предприятия как объект финансового менеджмента.

Финансовые ресурсы - это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих.

Формируются финансовые ресурсы за счет собственных и привлеченных денежных средств.

Основные источники внутренних финансовых ресурсов предприятия:

1) Уставный капитал.— это сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности организации; уставный капитал определяет минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его кредиторов. Вкладом в уставный капитал могут быть денежные средства, ценные бумаги, различные материальные ценности или имущественные права, имеющие денежную оценку. Для государственной регистрации должно быть оплачено не менее половины уставного капитала. Для акционерного общества допускается государственная регистрация без оплаты уставного капитала, причём не менее 50 % уставного капитала должно быть оплачено в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации, а полная оплата должна состояться в течение одного года с момента государственной регистрации.

2) Прибыль. Это конечный результат, на который направлена работа коммерческого предприятия. Её размер и способы распределения существенно влияют на движение финансовых ресурсов субъекта. Она является основным источником, который формирует резервный капитал (фонды предприятия), по существу являющийся страховым на случай возникновения непредвиденных экономических ситуаций.

3) Амортизационные отчисления. Формируют фонд накопления на предприятии. Они включены в себестоимость выпускаемой продукции и возвращаются после её реализации в фонд накопления, являющийся денежным выражением износа и старения основных материальных активов предприятия.

4) Фонды целевого назначения. Это безвозмездные, возможно государственные, поступления или ассигнования, направленные на конкретную, строго оговоренную, деятельность определенных субъектов.

5) Добавочный капитал. Используется как неделимый фонд отдельно от уставного капитала. Чаще имеет целевой характер.

Источники внешних ресурсов предприятия условно можно разделить на две категории:

- Средства, которые мобилизуются на финансовом рынке. Это поступления от продажи собственных ценных бумаг, заемные средства и крупные инвестиции, банковские кредиты, облигационные займы и т.д. Все эти источники в конечном итоге подлежат возврату, не являясь собственностью субъекта. - Средства, поступающие после перераспределения. Это страховые возмещения по искам, дивиденды по ценным бумагам, поступления от разных союзов, отраслевых ассоциаций.

////5. Финансовые отношения как объект финансового менеджмента.

Финансовые отношения - это экономические отношения между субъектами, которые связаны с формированием, распределением и использованием денежных средств с целью обеспечения потребностей государства, предприятий (организаций, учреждений) и граждан. Характер и содержание финансовых отношений определяются характером денежных отношений.

Финансовые отношения можно разделить на следующие основные группы: 1. Отношения с другими самостоятельно хозяйствующими субъектами различных форм собственности, возникшими с целью образования и распределения выручки и осуществления внереализационных операций, включая. 2. Отношения самостоятельно хозяйствующих субъектов и физических лиц через акции, облигации и другие ценные бумаги. 3. Отношения предприятия как юридического лица и персонала. 4. Отношения, основанные на трудовых отношениях, внутри предприятия. 5. Отношения головного предприятия (холдинга) с его дочерними предприятиями и филиалами. 6. Отношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами, а также фискальными (налоговыми) органами при уплате налогов и обязательных сборов. 7. Отношения предприятия с финансово-кредитными учреждениями (банками, инвестиционными компаниями, фондами).

////6. Финансовая отчётность как источник информации для финансового менеджмента.

Информация необходимая для финансового менеджера формируется по данным управленческого и бухучета (финансового отчета). Финансовая отчетность – это специализированная форма представления информации о предприятии, составленная на основе документально обоснованных показателей финансового учета. Эти показатели и формируются в финансовые отчеты. Финансовый учет – это учет наличия и движения денежных средств, финансовых ресурсов, составной частью которых является бухучет. Назначение финансовых отчетов – это предоставление пользователю определенной информации (объективной и достоверной) о финансовом положении предприятия для принятия решения. Практикой предусмотрены следующие формы финансовой отчетности:

1) баланс или балансовый отчет (отчет об источниках формирования средств (пассив) и направлениях их использования (актив))

2) отчет о прибылях и убытках,

3) отчет о нераспределенной прибыли,

4) отчет об источниках фондов и их использование,

5) примечания к финансовым отчетам.

Баланс отражает финансовое положение предприятия за конкретный отчетный период, чаще всего за год и на определенную дату. Представляет собой равенство всех активов предприятия в сумме всех его финансовых обязательств и собственного капитала. Отчет о прибылях и убытках содержит сравнения суммы всех доходов предприятия от продажи товаров и услуг суммой всех расходов, понесенных предприятием для поддержания его деятельности за период с начала года. Результатом данного сравнения является чистая прибыль или убыток отчетного периода. Отчет о нераспределенной прибыли связывает отчет о прибылях и убытках с балансовым отчетом. Нераспределенная прибыль может быть использована для увеличения собственного капитала. Годовая финансовая отчетность является открытой к публикации биржами, инвестиционными фондами, страховыми компаниями, которые публикуют финансовые отчеты в обязательном порядке по форме, обеспечивающей возможность однозначного их понимания и толкования всеми заинтересованными лицами.

Методы анализа финансовой отчетности являются:

1) горизонтальный анализ (сравнение позиций отчетных документов в динамике за один или несколько отчетных периодов)

2) вертикальный анализ (определяются процентные доли позиций отчетных документов по отношению к базовым величинам – активам или выручке от основной продукции, которые также затем рассматриваются в динамике за несколько лет.)

3) анализ финансовых коэффициентов, рассчитываемые по данным финансовой отчетности, дают возможность всесторонне оценить текущее финансовое состояние предприятия и перспективу его развития в будущем.

Все финансовые коэффициенты должны анализироваться в динамике, сравниваться с аналогичными коэффициентами других компаний данной отрасли, со среднеотраслевыми значениями, а также с существующими нормативными (рекомендуемыми) значениями.

При анализе финансовых коэффициентов следует учитывать, что их практическое применение имеет ряд ограничений. Например, использование различных методик амортизации влияет на значение коэффициентов рентабельности, величина используемой при расчетах дебиторской задолженности может быть как нормальной, так и просроченной и т.д.

В целом при анализе финансового состояния по итогам деятельности компании за отчетный период обобщающими показателями являются прибыльность активов и прибыльность акционерного капитала, поскольку их значения учитывают возможные трудности с ликвидностью, дебиторской задолженностью, необходимостью использования платных заемных средств и т.д.

////7. Анализ финансового состояния предприятия: цели, задачи, этапы его проведения.

Финансовое состояние - совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Содержание и основная целевая установка финансового анализа – это оценка финансового состояния и выявление возможностей повышающих эффективность функционирование субъекта с помощью рациональной финансовой политики. В традиционном понимании финансовый анализ – это метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. Выделяют два вида финансового анализа: внутренний – проводится работниками предприятия (финансовыми менеджерами) и внешний – проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для предприятия (аудиторы).

Значение: 1 оценить имущественное положение 2 оценить текущую платежеспособность, возможность погасить краткоср обязательства 3 опр фин устойчивость 4 эффективность упр капиталом 5 прибыльность произв и фин деятельности 6 рискованность деятельности предпр 7 возможность ухудшения фин деятельности 8 прогноз вероятности банкротства

Алгоритм фин анализа: 1 опр цель 2 сбор инф, оценка ее достоверности 3 обработка инф 4 расчет показателей структуры (вертикальный анализ) 5 изменение статей (горизонтальный) 6 расчет показателей ликвидности 7 расчет фин устойчивости 8 расчет показателей (по осн видам деятельности) 9 оценка предприятия на рынке ценных бумаг 10 заключение о фин состоянии

Метод анализа – это подход к изучению явления. При проведении финансового анализа используются следующие основные методы исследования финансовых отчетов: горизонтальный, вертикальный, трендовый, , факторный, метод финансовых коэффициентов.

1) Горизонтальный (временной) анализ заключается в сравнение показателей финансовой отчетности за период с параметрами предыдущих периодов, выявляет тенденции изменения отдельных статей или их групп, входящих в состав бухгалтерской отчетности.

2) Вертикальный анализ осуществляется с целью определения удельного веса отдельных статей баланса и последующих сравнений результата с данными предыдущих периодов. Обязательным элементом анализа служат динамические ряды относительных величин бухгалтерской отчетности, что позволяет отслеживать и прогнозировать структурные сдвиги в составе хозяйственных средств и источников их покрытия

3) Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в будущем (т.е. осуществляется прогнозный анализ).

5) Факторный анализ – процесс изучения влияния отдельных факторов на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования. При этом факторный анализ может быть как прямым (анализ) так и обратным (синтез).

6) Метод финансовых коэффициентов – это расчет отношения параметров финансовой отчетности с целью определения взаимосвязанных показателей

////8.Основные группы пользователей информации о финансовом состоянии предприятия.

Пользователей информации можно разделить на три группы:

1) кто управляет предприятием;

2) кто находится вне предприятия и имеет прямые финансовые интересы в нем;

3) лица, группы или агентства, которые проявляют непрямой финансовый интерес к предприятию.

К первой группе относится администрация. Администрация – группа людей в компании, которая несет полную ответственность за управление деятельностью предприятия и достижение целей, стоящих перед компанией.

В нее входят: индивидуальные собственники; совладельцы; совет директоров; высший управленческий персонал компании; менеджеры; руководители подразделений; мастера.

Ко второй группе относятся пользователи с прямым финансовым интересом. Это сегодняшние или потенциальные инвесторы, сегодняшние или потенциальные кредиторы.

Настоящие или потенциальные инвесторы, анализируя отчеты предприятий, пытаются сделать заключение о том, каковы финансовые перспективы компании в будущем, стоит ли вкладывать в нее средства.

Настоящие или потенциальные кредиторы интересуются, имеет ли компания деньги, чтобы выплачивать проценты и своевременно погашать долги.

К третьей группе относятся пользователи с непрямым финансовым интересом: налоговые органы, регулирующие органы, органы планирования экономики, другие группы.

Налоговые органы контролируют правильность уплаты налогов: федеральных, в бюджет штата и города, на заработную плату и отчисления на социальное страхование, с продаж и акцизных сборов.

По каждому налогу в соответствии с законами требуется составить специальную налоговую декларацию, часто вести очень сложную финансовую отчетность.

////9 Анализ финансовой устойчивости предприятия как источник информации для финансового менеджмента.

Анализ финансовой устойчивости предприятия — это вопрос оценки обеспеченности общей величины запасов предприятия различными источниками (собственными и привлеченными) их формирования. Финансовая устойчивость — это состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. Для оценки финансовой устойчивости применяется система коэффициентов.

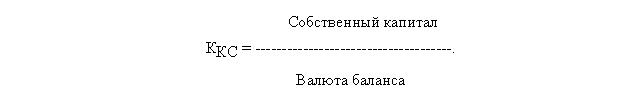

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии, независимости) ККС:

Этот показатель характеризует долю владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. Дополнением к этому показателю является коэффициент концентрации заемного капитала ККП:

Эти два коэффициента в сумме: ККС + ККП = 1.

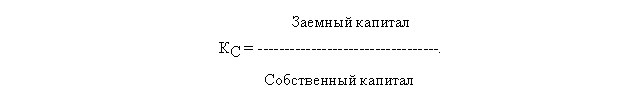

2. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала КС:

Он показывает величину заемных средств, приходящихся на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия.

////10 Анализ платежеспособности и ликвидности активов предприятия как источник информации для финансового менеджмента.

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита.

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы.

Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью коэффициентов платежеспособности, являющихся относительными величинами. Коэффициенты платежеспособности, приведенные ниже, отражают возможность предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет тех или иных элементов оборотных средств

Коэффициент абсолютной ликвидности а показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными активами - денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями :

Кла = ДС /КП (1)

где ДС- денежные средства и их эквиваленты

КП - краткосрочные пассивы

Принято считать, что нормальный уровень коэффициента абсолютной ликвидности должен быть 0,03 - 0,08.

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности) показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторских долгов:

Клп = (ДС + ДБ) /КП, (2)

где ДБ - расчеты с дебиторами.

Нормальный уровень коэффициента промежуточного покрытия должен быть не менее 0,7.

Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) Кло показывает, в какой степени оборотные активы предприятия превышают его краткосрочные обязательства:

Кло = II А/КП (3)

где II А - итог второго раздела актива баланса.

Принято считать, что нормальный уровень коэффициента общего покрытия должен быть равен 1,5 — 3 и не должен опускаться ниже 1.

Чем выше коэффициент общего покрытия, тем больше доверия вызывает предприятие у кредиторов. Если данный коэффициент меньше 1, то такое предприятие неплатежеспособно.

////11 Анализ деловой активности предприятия как источник информации для финансового менеджмента.

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности. При анализе деловой активности предприятия рассматриваются показатели, характеризующие эффективность использования средств производства, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов - показателей оборачиваемости, которые очень важны для организации, так как:

- во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового оборота;

- во-вторых, с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих расходов;

- в-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях.

Общеизвестно, что финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.

На длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние разные внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относятся: отраслевая принадлежность; сфера деятельности организации; масштаб деятельности организации; влияние инфляционных процессов; характер хозяйственных связей с партнерами. К внутренним факторам относятся: эффективность стратегии управления активами; ценовая политика организации; методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов.

Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, достижении ею поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели. Показатели деловой активности относятся к показателям, дающим информацию об эффективности работы предприятия, об эффективности работы менеджмента. Для анализа деловой активности организации используют две группы показателей: к первой группе относятся общие показатели оборачиваемости активов, ко второй - показатели управления активами.

Показатели оборачиваемости активов показывают сколько раз в год (или за анализируемый период) "оборачиваются" те или иные активы предприятия, в этом случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, оценивается скоростью оборота, то есть количеством оборотов, которое делают за анализируемый период капитал организации или его составляющие. Скорость оборота показывает время превращения анализируемой статьи в денежные средства. Поэтому, при увеличении скорости оборачиваемости можно говорить о повышении платежеспособности организации.

Обратная величина, помноженная на 360 дней (или количество дней в анализируемом периоде), указывает на продолжительность оборота, в этом случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, оценивается периодом оборота, то есть средним сроком, за который возвращаются в хозяйственную деятельность организации денежные средства, вложенные в производственно-коммерческие операции.

////12 Управление финансовыми результатами. Анализ показателей рентабельности как источник информации для финансового менеджмента

Целями управления финансовыми результатами являются:

Максимизация рентабельности; достижение конкурентоспособного уровня прибыли, рост доходов собственника, менеджеров, персонала фирмы и усиление мотивации их труда; оптимизация затрат; повышение уровня управления капиталом, оптимизация потоков денежных средств; упрочение завоеванных позиций в конкурентной борьбе; финансовое обеспечение конкурентного преимущества на рынках, обеспечение "прорывов" в необходимых направлениях деятельности и др.

Основными задачами финансовых результатов деятельности являются:

– контроль за выполнением планов реализации продукции и получения прибыли, изучение динамики;

– определение влияния как объективных, так и субъективных факторов на формирование финансовых результатов;

– выявление резервов роста прибыли; оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения прибыли и рентабельности;

– разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.

Основной целью финансового анализа является разработка и при-нятие обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

Под управлением финансовыми результатами предприятия понимают комплекс мероприятий по управлению кредитно-денежными отношениями предприятия, реализуемых в определенном порядке ответственной структурой для решения взаимосвязанных задач восстановления, укрепления и расширения финансов.

В общем плане текущие задачи по управлению финансовыми результатами определяются хозяйственной деятельностью предприятия, зафиксированной практически в каждом уставе: улучшение финансовых результатов или максимизация прибыли.

К конкретным задачам по улучшению финансового результата относятся:

– Оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление резервов, рекомендации по снижению и др.);

– Оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, распределение прибыли и др.);

– Реструктуризация активов предприятия (выбор и обеспечение разумного соотношения текущих активов);

– Обеспечение дополнительных доходов предприятия (от непрофильной реализационной и финансовой деятельности, реструктуризации имущественного комплекса – «сброса» излишних видов имущества, основных фондов, долгосрочных финансовых вложений);

– Совершенствование расчетов с контрагентами (повышение денежной составляющей в объеме продаж);

– Совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними обществами.

Соотношение этих задач путём построения «дерева целей» и выделе-ния приоритетов должно определяться по результатам финансовой политики.

Таким образом, можно определить основные объекты при управлении финансовыми результатами

- Регулирование финансовых результатов производственной деятельности, т.е. определение оптимальных вариантов формирования отдельных элементов себестоимости производства, распределения затрат, ценообразования, налогообложения и т.д.

- Управление активами – деятельность связанная с формированием имущества предприятия. Имущественные процессы, прежде всего, связаны с инвестициями, направленными предприятием на техническое развитие (реконструкция, обновление технологического оборудования, освоение новых видов продукции, строительство и ремонт недвижимого производственного имущества и т. д.), финансовыми инвестициями (приобретение ценных бумаг, создание дочерних предприятий и т.д.), финансирование текущей производственной деятельности, маневрированием временно свободными денежными средствами, а также с обратными процессами – использованием, ликвидацией объектов имущественного комплекса, их реализацией и т. д.

В связи с этим перед финансовым менеджером стоят взаимосвязанные и разнонаправленные задачи – с одной стороны, выбор наиболее выгодного варианта инвестиций, а с другой – постоянный контроль за эффективным использование существующего имущественного комплекса.

Действительно, управление финансовыми результатами нельзя назвать эффективным, если даже при осуществлении успешной текущей инвестиционной деятельности не уделяется внимание балласту в существующих активах предприятия: финансовые вложения, не приносящие доход, неиспользуемые основные средства, излишки материальных запасов, замороженное капитальное строительство и т. д. От излишних материальных ценностей необходимо избавляться всеми возможными средствами. Во-первых, их реализация обеспечивает дополнительный приток денежных средств, которых, не хватает, во-вторых, это ведет к снижению затрат на их содержание и, в-третьих, снижает налоговое бремя в части налога на имущество. [3, c. 31]

Управление источниками финансовых ресурсов – управление собственным и заемным капиталом.

В качестве источников финансовых ресурсов на любом предприятии используются как собственные, так и заемные средства. Финансовый менеджер должен выбирать источники, предварительно оценив стоимость этих ресурсов, степень финансового риска, возможные последствия на финансовое состояние предприятия.

Привлечение платных финансовых ресурсов сопряжено с анализом эффективности производства. Если рентабельность производства выше банковского процента, то привлечение кредитов выгодно, т.к. расширение производства в связи с привлечение заёмного капитала увеличивает общую массу прибыли. И наоборот, если банковский процент выше уровня рентабельности производства, то не только вся полученная прибыль, но и часть собственных средств идет на погашение платы за использование заёмных средств. Поэтому для низко рентабельных предприятий целесообразно привлекать заёмные средства не для решения текущих проблем, а в качестве долгосрочных инвестиций под реально эффективные проекты.

То же самое относится и к задолженности предприятия перед бюджетом и внебюджетными фондами – после наступления срока платежей задолженность можно рассматривать как платное кредитование предприятия государством. Кредиторскую задолженность перед персоналом и поставщиками (в силу сложившейся договорной практики в договорах, как правило, не оговариваются штрафные санкции за просрочку платежей) можно рассматривать как относительно дешевые источники финансовых ресурсов. Относительность определяется косвенными последствиями.

В первом случае при накапливании задолженности поставщики могут прекратить поставки, и предприятию придется искать альтернативных, зачастую более дорогих поставщиков. При увеличении срока задержки выплаты заработной платы нарастает социальная напряженность, увеличивается вероятность забастовочного движения, срыва производ-ственной программы, оттока квалифицированного персонала и т. д

Наиболее безопасным с финансовой точки зрения источником дополнительных финансовых ресурсов можно считать дополнительную эмиссию акций. Но данный процесс значительно растянут во времени, к тому же оплата эмитированных ценных бумаг носит вероятностный характер при значительных расходах на сам процесс эмиссии.

Для полноценного и комплексного управления финансовыми результатами необходима постановка эффективной службы финансового менеджмента, поскольку при управлении финансовыми результатами затрагиваются практически все области и это правильно, так как финансовый результат является конечным результатом деятельности всех подразделений компании. Разработка финансового менеджмента на микроуровне должна стать ключевым для стабилизации состояния каждого предприятия, поскольку именно рационально организационные финансовые потоки, позволяют функционировать экономической структуре во всех сферах хозяйственной деятельности – снабжении, производстве, сбыте, трудовых взаимоотношениях

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производственная, предпринимательская, инвестиционная), окупаемость затрат и т.д. Их применяют для оценки деятельности предприятий и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.

Следует выделить две группы показателей рентабельности:

1. Продукции; 2. Капитала.

К первой группе относятся следующие показатели:

- рентабельность продукции, работ, услуг -Ri;

- рентабельность товаров, продукции, работ, услуг (товарооборота):

а) по данным о прибыли до налогообложения Rп;

б) по данным о прибыли от продаж Rпр1;

- рентабельность продаж Rчп;

- предельная рентабельность Rс.

Рентабельность продукции исчисляется путем отношения прибыли от реализации (P) до выплаты процентов и налогов к сумме затрат по реализованной продукции (C1i ):

Ri = P/ C1i (1.10)

Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, за-траченного на производство и реализацию продукции. Может рассчи-тываться по отдельным видам продукции и в целом по предприятию.

Рентабельность товаров, продукции, работ, услуг (товарооборота) определяется как отношение прибыли до налогообложения (Р),либо прибыли от продажи (Р1) к выручке от продажи (N1), либо себестоимости продукции (C1).

Рентабельность, исчисленная по данным о прибыли до налогообложения:

RпN1 = P / N1 (1.11)

Представляет интерес показатель рентабельности товарооборота, исчисленный на основании показателя прибыли от продаж:

Rnp1 = P1 / N1 (1.12)

Рентабельность продаж (Rчп) определяется как отношение чистой прибыли (Рч) к выручке от продажи (N1):

Rчп = Рч / N1 (1.13)

Рентабельность продаж в зарубежных источниках специальной литературы обозначается ROS (return on sales) и называется также коммерческой маржой.

Показатели рентабельности продукции, работ, услуг характеризуют доходность основной деятельности организации и позволяют контролировать и регулировать затраты производства и цены в условиях меняющейся конъюнктуры рынка и налоговой политики.

Показатель рентабельности продуктов труда определяется также путем отношения чистой прибыли к себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

Анализ рентабельности продукции не выявляет, каких либо закономерностей в изменении данных показателей. Их величина недостаточна для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование предприятия.

Рентабельность капитала включает такие показатели, как:

- общая (экономическая) рентабельность R;

- рентабельность основной (обычных видов) деятельности Rp1;

- финансовая (чистая) рентабельность Rч;

- рентабельность внеоборотных активов (в т.ч. по видам) Rf;

- рентабельность текущих (оборотных) активов (в т.ч. по видам) Rq;

- рентабельность собственных средств Ric;

- рентабельность инвестиций (суммы долгосрочных обязательств и собственных средств) Rk2,ic

- рентабельность финансовых вложений Rfin;

- рентабельность акционерного капитала Rча.

Рентабельность капитала определяется путем отношения прибыли до налогообложения или чистой прибыли к среднегодовой стоимости соответствующих видов активов или пассивов.

Общая (экономическая) рентабельность исчисляется отношением прибыли до налогообложения (Р) к средней за анализируемый период стоимости основных и оборотных активов ((F+Q)cp)

где F - стоимость внеоборотных активов;

Q - стоимость оборотных активов;

Z - стоимость материальных оборотных активов;

Rа - сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов;

Bа - стоимость активов предприятия.

Общая рентабельность характеризует прибыль до налогообложения, получаемую предприятием с одного рубля совокупных активов (доходность совокупных активов). При помощи этого коэффициента менеджеры измеряют повседневное состояние «здоровья» компании и принимают меры к тому, чтобы оно было нормальным

Рентабельность основной (обычных видов) деятельности (Rp1) вычисляется путем отношения прибыли от продаж к средней за период стоимости внеоборотных и оборотных активов ((F+Q)cp):

Rp1= P1 / (F+Q)cp (1.15)

Согласно международной практике определяется рентабельность операционного капитала (ROК) путем отношения прибыли от продаж к средней сумме капитала, непосредственно задействованного в основной деятельности организации. В состав операционного капитала не включаются основные средства непроизводственного назначения, неустановленного оборудования, остатки незаконченного капитального строительства, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Финансовая (чистая) рентабельность (Rч) определяется отношением чистой прибыли (Рч) к средней за период стоимости внеоборотных и оборотных активов ((F+Q)cp):

Rч = Рч / (F+Q)cp (1.16)

Среднее значение этого показателя в мировой практике 12%. По международным стандартам данный показатель имеет обозначение – ROA (return on assets).

Показатели рентабельности внеоборотных активов (Rf), оборотных средств (Rq), отдельных видов названных активов, а также рентабельности производственных фондов (Rf+z), рассчитываются путем отношения прибыли до налогообложения либо чистой к средней стоимости соответствующих активов. Производственными фондами признаются нематериальные активы, основные средства, а также запасы и затраты.

Рентабельность финансовых вложений (Rfin) отражает прибыль, полученную от финансовых вложений (в частности, от ценных бумаг, долевого участия в уставных капиталах других организаций) на один рубль средней за анализируемый период величины долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений организации.

Рентабельность собственных средств (Riс) характеризует доходность собственного капитала и исчисляется путем отношения чистой прибыли (Рч) к средней за период сумме источников собственных средств ((Ic)ср):

Riс = Рч / (Ic)ср (1.17)

В зарубежной специальной литературе рассмотренный показатель обозначается как ROE (return on equity).

Рентабельность инвестиций (Rk2,ic – return on investmtnt, ROI) определяется путем отношения чистой прибыли к сумме долгосрочных обязательств и собственных источников финансирования.

Рентабельность акционерного капитала (Rча), определятся путем отношения разности между нераспределенной прибылью, остающейся в распоряжении организации (Рчп) и ее частью, направляемой на выплату дивидендов на привилегированные акции (Дп) к средней за период величине собственного капитала ((Ic)ср):

Rча = Рчп – Дп / (Ic)ср (1.18)

Задачами анализа показателей рентабельности являются оценка размера и динамики отклонений фактических (анализируемых) значений от базисных, выявление причин отклонений и измерение степени влияния различных факторов на отклонения (факторный анализ), предвидение значений показателей рентабельности.

Если в качестве источников информации принимается только финансовая (бухгалтерская) отчетность организации, то базой для сравнения можно принять показатели состояния активов и финансовых результатов на конец предыдущего периода. Для сравнения показателей фактической эффективности деятельности предприятия с предусмотренной по плану или для сопоставления результатов деятельности различных организаций необходимо в качестве источника информации использовать финансовый план либо публикуемую отчетность других организаций.

Следует отметить, что в ситуации, характеризуемой высоким уровнем инфляции, значения большинства показателей рентабельности оказываются завышенными и не отражают реальную доходность деятельности организаций. Одним из возможных путей преодоления указанного несоответствия является оценка рентабельности на базе только тех коэффициентов, у которых инфляционный фактор оказывает влияние, как на числитель, так и на знаменатель. К таковым можно с известной степенью точности отнести показатели рентабельности продукции. Коэффициент общей оборачиваемости активов =

=

Период оборота

активов =

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала предприятия. Скорость оборота собственного капитала отражает активность использования денежных средств. Низкое значение этого показателя свидетельствует о бездействии части собственных средств.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала =

=

Этот показатель совместно с рентабельностью собственного капитала в первую очередь интересен для собственников предприятия.

Оборачиваемость запасов характеризуется коэффициентом оборачиваемости материальных средств. Чем выше этот показатель, тем меньше затоваривание, тем быстрее можно погашать долги. Известно, что в условиях нормально функционирующей рыночной экономики оптимальная величина оборачиваемости материальных запасов 4-8 раз в год. Это, правда, приемлемо лишь для производственных организаций. Оборачиваемость долгосрочных активов колеблется от 1 до 7 в зависимости от капиталоемкости производства.

Коэффициент оборачиваемости запасов =

=

Период оборота

запасов =

Устойчивость финансового положения анализируемого объекта и его деловую активность характеризует соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. В стабильной экономике, если дебиторская задолженность организации превышает кредиторскую, это расценивается как свидетельство наращивания оборота и не считается тревожным сигналом. Однако в условиях инфляции такое положение может быть опасно.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности =

=

Срок погашения дебиторской задолженности =

=

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности =

=

Срок погашения дебиторской задолженности =

=

Продолжительность финансового цикла – это период между оплатой за сырье поставщикам и поступлением денег от покупателей за готовую продукцию. Общий период оборота, финансовый цикл, определяется как:

Финансовый цикл = период оборота запасов + период оборота кредиторской задолженности + период оборота дебиторской задолженности

Его снижение является одной из основных задач предприятия.

При проведении анализа деловой активности организации необходимо обратить внимание на следующее:

- длительность производственно-коммерческого цикла и его составляющие;

- основные причины изменения длительности производственно-коммерческого цикла.

Следует помнить, что увеличение оборота (остатков в балансе) текущих активов, так же как и ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности (уменьшение остатков в балансе), сопровождается оттоком денежных средств, и наоборот, ускорение оборачиваемости запасов, средств в расчетах и других текущих активов (уменьшение остатков в балансе), а также увеличение периода погашения краткосрочных обязательств (увеличение остатков кредиторской задолженности) связаны с притоком денежных средств.

Одним из условий финансового благополучия организации является приток денежных средств. Однако чрезмерная величина денежных средств говорит о том, что реально организация терпит убытки, связанные с инфляцией и обесценением денег, а также с упущенной возможностью их выгодного размещения.

////13.Понятие временной ценности денег: компаундинг и дисконтирование; приведенная и будущая стоимость денег, процентная и учетная ставки

Временная стоимость денег

Одним из важнейших свойств денежных потоков является их распределенность во времени. При анализе относительно краткосрочных периодов (до 1 года) в условиях стабильной экономики данное свойство оказывает относительно незначительное влияние, которым часто пренебрегают. Определяя годовой объем реализации по предприятию, просто складывают суммы выручки за каждый из месяцев отчетного года. Аналогично поступают со всеми остальными денежными потоками, что позволяет оперировать их итоговыми значениями. Однако в случае более длительных периодов или в условиях сильной инфляции возникает серьезная проблема обеспечения сопоставимости данных. Одна и та же номинальная сумма денег, полученная предприятием с интервалом в 1 год и более, в таких условиях будет иметь для него неодинаковую ценность. Очевидно, что 1 млн. рублей в начале 1992 года был значительно весомее миллиона в 1993 году и позже. Как правило, в таких случаях производят корректировку отчетных данных с учетом инфляции. Но проблема не сводится только к учету инфляции. Одним из основополагающих принципов финансового менеджмента является признание временной ценности денег, то есть зависимости их реальной стоимости от величины промежутка времени, остающегося до их получения или расходования. В экономической теории данное свойство называется положительным временным предпочтением.

Наряду с инфляционным обесцениванием денег существует еще как минимум три важнейшие причины данного экономического феномена. Во-первых, «сегодняшние» деньги всегда будут ценнее «завтрашних» из-за риска неполучения последних, и этот риск будет тем выше, чем больше промежуток времени, отделяющий получателя денег от этого «завтра». Во-вторых, располагая денежными средствами сегодня, экономический субъект может вложить их в какое-нибудь доходное предприятие и заработать прибыль, в то время как получатель будущих денег лишен этой возможности. Расставаясь с деньгами сегодня на определенный период времени (допустим, давая их взаймы на 1 месяц), владелец не только подвергает себя риску их невозврата, но и несет реальные экономические потери в форме неполученных доходов от инвестирования. Кроме того, снижается его платежеспособность, так как любые обязательства, получаемые им взамен денег, имеют более низкую ликвидность, чем «живые» деньги. То есть у кредитора возрастает риск потери ликвидности, и это третья причина положительного временного предпочтения. Естественно, большинство владельцев денег не согласно бесплатно принимать на себя столь существенные дополнительные риски. Поэтому, предоставляя кредит, они устанавливают такие условия его возврата, которые, по их мнению, полностью возместят им все моральные и материальные неудобства, возникающие у человека, расстающегося (пусть даже и временно) с денежными знаками.

Компаундинг и дисконтирование

КОМПАУНДИНГ (англ. compounding) — рост вложенной в банк суммы, достигаемый посредством реинвестирования процентов, которые не изымаются, а добавляются к первоначальным вложениям.

С позиций финансового менеджмента использование сложных процентов является более предпочтительным, так как признание возможности собственника в любой момент инвестировать свои средства с целью получения дохода является краеугольным камнем всей финансовой теории. При использовании простых процентов эта возможность часто не учитывается, поэтому результаты вычислений получаются менее корректными. Тем не менее при краткосрочных финансовых операциях по-прежнему широко применяются вычисления простых процентов. Некоторые математики считают это досадным пережитком, оставшимся с тех пор, когда у финансистов не было под рукой калькуляторов и они были вынуждены прибегать к более простым, хотя и менее точным способам расчета. Представляется возможным и несколько иное объяснение данного факта. При длительности операций менее 1 года (n < 1) начисление простых процентов обеспечивает получение результатов даже более выгодных для кредитора, чем использование сложных процентов. Сама по себе сложная процентная ставка i ничем не отличается от простой и рассчитывается по такой же формуле (1). Сложная учетная ставка определяется по формуле (2). Как и в случае простых, процентов возможно применение сложной учетной ставки для начисления процентов, (антисипативный метод):

,

(11)

,

(11)

где 1 / (1 – d)n – множитель наращения сложных антисипативных процентов.

Однако практическое применение такого способа наращения процентов весьма ограничено, и он относится скорее к разряду финансовой экзотики.

Как уже отмечалось, наиболее широко сложные проценты применяются при анализе долгосрочных финансовых операций (n > 1). На большом промежутке времени в полной мере проявляется эффект реинвестирования, начисления «процентов на проценты». В связи с этим вопрос измерения длительности операции и продолжительности года в днях в случае сложных процентов стоит менее остро. Как правило, неполное количество лет выражают дробным числом через количество месяцев (3/12 или 7/12), не вдаваясь в более точные подсчеты дней. Поэтому в формуле начисления сложных процентов число лет практически всегда обозначается буквой n, а не выражением t/K, как это принято для простых процентов.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ - определение стоимости на некоторый (текущий) момент времени при условии, что в будущем она составит заданную величину.

Дисконтирование, или приведение будущей стоимости к ее современной величине (текущему моменту) – отсюда термин дисконтированная, приведенная, или текущая, стоимость.

Операции наращения денег по процентной ставке более просты и понятны, так как с ними приходится сталкиваться довольно часто, беря или давая деньги взаймы. Однако для финансового менеджмента значительно более важное значение имеет дисконтирование денежных потоков, приведение их будущей стоимости к нынешнему моменту времени для обеспечения сопоставимости величины распределенных по времени платежей.

В принципе, дисконтирование – это наращение «наоборот», однако для финансовых расчетов важны детали, поэтому необходимо более подробно рассмотреть как прямую, так и обратную задачу процентных вычислений. Прежде чем рассматривать их применительно к денежным потокам, следует усвоить наиболее элементарные операции с единичными суммами (разовыми платежами).

Процентная ставка показывает степень интенсивности изменения стоимости денег во времени.

Абсолютная величина этого изменения называется процентом, измеряется в денежных единицах (например, рублях) и обозначается I. Если обозначить будущую сумму S, а современную (или первоначальную) P, то I = S – P.

Процентная ставка i является относительной величиной, измеряется в десятичных дробях или процентах и определяется делением процентов на первоначальную сумму:

![]() .

(1)

.

(1)

Можно заметить, что формула расчета процентной ставки идентична расчету статистического показателя «темп прироста». Действительно, если абсолютная сумма процента (I) представляет собой прирост современной величины, то отношение этого прироста к самой современной величине и будет темпом прироста первоначальной суммы. Наращение первоначальной суммы по процентной ставке называется декурсивным методом начисления процентов.

////14.Простая схема начисления процентов. Внутригодовые начисления сложных процентов. Области применения простой схем/

Простые и сложные проценты

Наращение может осуществляться по схеме простых и сложных процентов.

Формула наращения простых процентов (simple interest). Наращение простых процентов означает, что инвестируемая сумма ежегодно возрастает на величину PV • r. В этом случае размер инвестированного капитала через n лет можно определить по формуле:

FV = PV (1 + r • n).

Формула наращения сложных процентов (compound interest). Наращение по схеме сложных процентов означает, что очередной годовой доход исчисляется не с исходной величины инвестированного капитала, а с общей суммы, включающей также ранее начисленные и не востребованные инвестором проценты. В этом случае размер инвестированного капитала через n лет можно определить по формуле:

FV = PV (1 + r)n.

При одном и том же значении процентной ставки:

1) темпы наращения сложных процентов выше темпов наращения простых, если период наращения превышает стандартный интервал начисления дохода;

2) темпы наращения сложных процентов меньше темпов наращения простых, если период наращения меньше стандартного интервала начисления дохода.

Области применения простых и сложных процентов. Простые и сложные проценты могут применяться как в отдельных операциях, так и одновременно. Области применения простых и сложных процентов можно разделить на три группы:

1) операции с применением простых процентов;

2) операции с применением сложных процентов;

3) операции с одновременным применением простых и сложных процентов.

1. Областью применения простых процентов чаще всего являются краткосрочные операции (со сроком до одного года) с однократным начислением процентов (краткосрочные ссуды, вексельные кредиты) и реже — долгосрочные операции.

При краткосрочных операциях используется так называемая промежуточная процентная ставка, под которой понимается годовая процентная ставка, приведенная к сроку вложения денежных средств. Математически промежуточная процентная ставка равна доле годовой процентной ставки. Формула наращения простых процентов с использованием промежуточной процентной ставки имеет следующий вид:

FV = PV (1 + f • r),

или

FV = PV (1 + t • r / Т),

где f=t/T;

t — срок вложения денежных средств (при этом день вложения и день изъятия денежных средств принимаются за один день); Т — расчетное количество дней в году.

При долгосрочных операциях начисление простых процентов рассчитывается по формуле:

FV = PV (1 + r • n),

где n — срок вложения денежных средств (в годах). ,

2. Областью применения сложных процентов являются долгосрочные операции ( со сроком, превышающим год), в том числе предполагающие внутригодовое начисление процентов.

В первом случае применяется обычная формула начисления сложных процентов:

FV = PV (1 + r)n.

Во втором случае применяется формула начисления сложных процентов с учетом внутригодового начисления. Под внутригодовым начислением процентов понимается выплата процентного дохода более одного раза в год. В зависимости от количества выплат дохода в год (m) внутригодовое начисление может быть:

1) полугодовым (m = 2);

2) поквартальным (m = 4);

3) ежемесячным (m = 12);

4) ежедневным (m = 365 или 366);

5) непрерывным (m -» ?).

Формула наращения при полугодовом, поквартальном, ежемесячном и ежедневном начислении сложных процентов имеет следующий вид:

FV = PV (1 + r / m)nm,

где PV — исходная сумма;

г — годовая процентная ставка;

n — количество лет;

m — количество внутригодовых начислений;

FV — наращенная сумма.

Процентный доход при непрерывном начислении процентов рассчитывается по следующей формуле:

FVn = Р • ern,

или:

FVn = P • e?n,

где: e = 2, 718281 — трансцендентное число (число Эйлера);

е?n — множитель наращения, который используется как при целом, так и дробном значении n;

? — специальное обозначение процентной ставки при непрерывном начислении процентов (непрерывная процентная ставка, «сила роста»);

n — количество лет.

При одинаковой величине исходной суммы, одинаковом сроке вложения денежных средств и значении процентной ставки возвращаемая сумма оказывается больше в случае использования формулы внутригодовых начислений, чем в случае использования обычной формулы начисления сложных процентов:

FV = PV (1 + r / m)nm > FV = PV (1 + r)n.

Если доход, полученный при использовании внутригодовых начислений, выразить в процентах, то полученная процентная ставка окажется выше той, которая использовалась при обычном начислении сложных процентов.

Таким образом, первоначально заявленная годовая процентная ставка для начисления сложных процентов, называемая номинальной, не отражает реальной эффективности сделки. Процентная ставка, отражающая фактически полученный доход, называется эффективной. Классификацию процентных ставок при внутригодовом начислении сложных процентов наглядно иллюстрирует рисунок.

Номинальная процентная ставка задается изначально. Для каждой номинальной процентной ставки и на ее основании можно рассчитать эффективную процентную ставку (rе).

Из формулы наращения сложных процентов можно получить формулу эффективной процентной ставки:

FV = PV (1 + r)n;

(1 + re) = FV / PV.

Приведем формулу наращения сложных процентов с внутригодовыми начислениями, при которых каждый год начисляется r / m процента:

FV = PV (1 + r / m)nm.

Тогда эффективная процентная ставка находится по формуле:

(1 + re) = (1 + r/m)m,

или

re = (l + r/m)m- 1,

где rе — эффективная процентная ставка; r — номинальная процентная ставка; m — количество внутригодовых выплат.

Величина эффективной процентной ставки зависит от количества внутригодовых начислений (m):

1) при m = 1 номинальная и эффективная процентные ставки равны;

2) чем больше количество внутригодовых начислений (значение m), тем больше эффективная процентная ставка.

Областью одновременного применения простых и сложных процентов являются долгосрочные операции, срок которых составляет дробное количество лет. При этом начисление процентов возможно двумя способами:

1) начисление сложных процентов с дробным числом лет;

2) начисление процентов по смешанной схеме.

В первом случае для расчетов применяется формула сложных процентов, в которой присутствует возведение в дробную степень:

FV = PV (1 + r)n+f,

где f — дробная часть срока вложения денежных средств.

Во втором случае для расчетов применяется так называемая смешанная схема, которая включает формулу начисления сложных процентов с целым числом лет и формулу начисления простых процентов для краткосрочных операций:

FV = PV (1 + r)n • (1 + f • r),

или

FV = PV (1 + r)n • (1 + t • r / Т).

////15 Схема начисления сложных процентов. Начисление процентов за дробное число лет.

Сложные проценты – предполагают увеличение базы, с которой происходит начисление с каждым шагом времени, т.е. сумма процента, начисленного в предыдущем периоде, присоединяется к основной сумме долга в процессе последующего наращения (капитализируется).

Часто срок в годах для начисления процентов не является целым числом. В правилах ряда коммерческих банков для некоторых операций проценты начисляются только за целое число лет или других периодов начисления. Дробная часть периода отбрасывается. В большинстве же случаев учитывается полный срок.

При сложной схеме FV=PV(1+i)n.

N – количество начислений

При дробном числе лет целое число считается по сложной схеме, оставшееся по простой.

(остальное в лекциях)

////16 Сравнительный анализ схем начисления процентов и принятие финансовых решений. Расчет эффективной годовой процентной ставки.

Область применения схемы простых процентов: краткосрочные ссуды – схема простых процентов применяется ссудозаемщиком, при выдаче таких ссуд до одного года с одновременным начислением процентов.

При принятии решения использования в финансовых расчетах той или иной схемы начисления процентов необходимо учитывать величину n.

В случае ежегодного начисления процентов для организации или лица предоставляющей кредит будет более выгодна:

1. схема простых процентов, если срок ссуды менее 1 года и проценты начисляются однократно в конце периода.

2. схема сложных процентов,если срок ссуды >1года и проценты начисляются ежегодно.

3. одинаковые результаты при продолжительности периода 1 год и однократного начисления процентов.

При получении ссуды обычно применяется ставка простых процентов.

Ставка сложных и простых процентов применяется в расчете векселями, при этом чаще всего приходится иметь дело банку по учету векселей. В этом случае определяется сумма дохода банка, если срок векселя не истек в период погашения. Банк устанавливает дисконтную ставку с учетом которой производится выплата суммы по векселю первоначальному векселедержателю.

если используется одна и та же процентная ставка, то:

для промежутков времени меньше года задолженность, найденная по методу простых процентов, всегда будет больше задолженности, найденной по методу сложных процентов;

для промежутков времени больше года, наоборот, задолженность, найденная по методу сложных процентов, всегда будет больше задолженности, найденной по методу простых процентов;

ну и, разумеется, для промежутка времени, равного одному году, результаты совпадают.

При этом, если процентная ставка невелика, а промежуток времени — меньше года, то Sсл(t) иSпр(t) достаточно близки друг к другу. Однако всегда надо помнить, что если эти условия не выполняются, то расхождения в результатах могут быть значительными!

Эффективная годовая процентная ставка (re) обеспечивает переход от текущей стоимости к будущей при заданных значениях этих показателей и однократном начислении процента. Эффективная ставка зависит от номинальных и количественных внутригодовых начислений, причем с ростом m она увеличивается.

На практике различным видам финансовых контрактов могут предусматриваться различные схемы начисления процентов. Обычно в контрактах указывается номинальная ставка процентов, обычно годовая. Эта ставка не отражает реальную эффективность сделки и не может быть использована для сопоставления. В финансовом менеджменте для определения эффективности сделок используется показатель эффективной годовой процентной ставки. С её помощью обеспечивается переход от исходной суммы PV к наращенной FV, если известны их величины при однократном начислении процентов. Эффективность от совершения ссудо-заёмной операции определяется сопоставлением произведённых организацией расходов по обслуживанию ссуды или займов.

Re = (1+ i/m) в степени m – 1, где r - годовая процентная ставка, m - количество начислений в году

////17 Учет влияния инфляции на принятие финансовых решений.

Инфляция ставит предприятие в тяжелое финансовое положение, порождая необходимость закупок сырья, материалов, оборудования по все возрастающим ценам. Для покрытия убытков прибегают к повышению рентабельности, в основном за счет подъема цен на изделия, что в условиях низкой платежеспособности потребителей приводит либо к снижению объема реализации, либо к новому инфляционному витку. Требования повысить заработную плату, индексировать доходы способствуют закреплению инфляции на высоком уровне.

Высокая инфляция не может долго сочетаться с высокими темпами роста, она подрывает конкурентоспособность и негативно воздействует на инвестиции.

Инфляция деформирует систему оплаты труда и, следовательно, ведет к снижению его производительности. Кроме того, делая невыгодными сбережения и долговременные вложения, инфляция ограничивает возможность экономического роста в будущем.

Высокие темпы инфляции затрудняют перспективное планирование, так как невозможность достоверного прогнозирования уровня инфляции препятствует расчету предполагаемых затрат и доходов.

Кроме того, инфляционные ожидания затрудняют планирование сбыта, так как нарушаются закономерности спроса, характерные для стабильных условий хозяйствования.

Невыгодность инвестиций при высоких темпах инфляции подталкивает предприятия к погоне за сиюминутной выгодой, тем самым снижая их конкурентоспособность и возможность длительного успешного существования.

Неупорядоченный инфляционный процесс отрицательно сказывается на эффективности всей системы управления затратами, поскольку подверженность расходов инфляции подрывает дисциплину соблюдения запланированного уровня затрат.

Таким образом, на качество расчетов уровня затрат и принятие хозяйственных решений влияет не столько сам уровень инфляции, сколько его предсказуемость. Действительно, если инфляция в течение длительного времени остается хоть и высокой, но относительно стабильной, ее удается предусмотреть в расчетах затрат и экономических результатов, обеспечить их достаточную точность.

Если фактический уровень инфляции превосходит значение, заложенное в плановых расчетах, то фактические затраты на производство и реализацию продукции превышают планируемые. Необходимо оперативно повышать цены на продукцию, чтобы избежать убытков, а это не всегда удается сделать. Как уже говорилось, рост цен приводит к сокращению спроса и снижению объема продаж, что в свою очередь вызывает уменьшение прибыли и рентабельности производства.

При снижении фактического уровня инфляции против заложенного в экономические расчеты фактический уровень затрат на предприятии будет ниже планируемого, что приведет к искусственному росту рентабельности производства, необоснованному повышению цен. Все экономические расчеты и в этом случае необходимо срочно выполнить заново.

Итак, нестабильный уровень инфляции требует резкого повышения объема и оперативности экономических расчетов, что делает эту работу очень трудоемкой и дорогой.

Влияние инфляции сводится:

· к занижению реальной стоимости основных средств, материалов, издержек через амортизацию;

· необоснованному завышению прибыли, а значит, налога на прибыль и других налогов;

· необъективной оценке платежеспособности и финансовой устойчивости;

· невозможности накопления денежных средств для капитальных вложений;

· приоритетности краткосрочных интересов, планов предприятия.

////18 Политика управления внеоборотными активами. Амортизационная политика предприятия.

Одной из наиболее важных функций финансового менеджмента является обеспечение своевременного и эффективного обновления состава внеоборотных активов. Последовательность разработки и принятия управленческих решений по обеспечению обновления внеоборотных активов организации характеризуется следующими основными этапами.

1. Формирование необходимого уровня интенсивности обновления отдельных групп внеоборотных активов организации. Интенсивность обновления операционных внеоборотных активов определяется двумя основными факторами – их физическим и моральным износом. В процессе этих видов износа внеоборотные активы постепенно утрачивают свои первоначальные функциональные свойства и их дальнейшее использование в операционном процессеорганизации становится или технически невозможным, или экономически нецелесообразным.

Функциональные свойства отдельных видов внеоборотных активов, утерянные в связи с физическим износом, в определенной степени подлежат восстановлению путем их ремонта. Если же относительная утеря этих свойств (проявляющаяся в неспособности выпускать продукцию с той же производительностью или современного уровня качества) связана с моральным износом, то по экономическим критериям соответствующие виды внеоборотных активов требуют замены более современными их аналогами.

Скорость утраты внеоборотными активами своих первоначальных функциональных свойств под воздействием физического и морального износа, а соответственно и уровень интенсивности их обновления, во многом определяются индивидуальными условиями их использования в процессе операционной деятельности организации. В соответствии с этими условиями индивидуализируются (в определенных пределах) и нормы амортизации различных видов операционных внеоборотных активов. Эта индивидуализация норм амортизации, определяющая уровень интенсивности обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов, характеризует амортизационную политику организации.

Амортизационная политика – составная часть общей политики управления внеоборотными активами, заключающаяся в индивидуализации уровня интенсивности обновления внеоборотных активов в соответствии со спецификой их эксплуатации в процессе операционной деятельности.

Амортизационная политика организации в значительной степени отражает амортизационную политику государства. Она базируется на установленных государством принципах, методах и нормах амортизационных отчислений. Вместе с тем, каждая организация имеет возможность выстраивать свою амортизационную политику, учитывая конкретные факторы, определяющие ее параметры.

В процессе формирования амортизационной политики, определяющей уровень интенсивности обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов, учитываются следующие основные факторы:

· объем используемых операционных основных средств и нематериальных активов. Воздействие амортизационной политики на интенсивность обновления операционных внеоборотных активов и на конечные финансовые результаты деятельности организации возрастает пропорционально увеличению объема собственных основных средств и нематериальных активов;

· методы отражения в учете реальной стоимости используемых основных средств и нематериальных активов. Осуществляемая переоценка этих видов операционных активов организации носит в современных условиях периодический характер и не в полной мере отражает рост цен на них. В связи с этим, амортизационные отчисления не характеризуют в полной мере фактический износ этих активов и утрачивают свое реновационное значение. Занижение размера реального износа операционных внеоборотных активов приводит не только к уменьшению скорости их обновления, но и к формированию фиктивной прибылиорганизации, а соответственно изъятию у него дополнительных финансовых средств в виде уплачиваемого налога на прибыль;

· реальный срок использования организацией амортизируемых активов. Установленный в процессе разработки норм амортизации средний срок использования отдельных видов основных средств носит обезличенный характер и должен конкретизироваться в каждой организации с учетом особенностей их использования в операционной деятельности. Это относится и к используемым в операционном процессе отдельным видам нематериальных активов, срок службы которых организация устанавливает самостоятельно (но не более 10 лет);

·разрешенные законодательством методы амортизации. Зарубежный опыт свидетельствует о большом количестве разрешенных к использованию методов амортизации внеоборотных активов, что позволяет организациям формировать альтернативные варианты амортизационной политики в широком диапазоне. Наше российское законодательство существенно ограничивает используемые методы амортизации;

·состав и структура используемых основных средств. Методы амортизации, разрешенные к использованию в нашей стране, дифференцируются в разрезе движимой и недвижимой (активной и пассивной) частей операционных основных средств. Эту же дифференциацию определяют и установленные нормы амортизационных отчислений;

·темпы инфляции. В условиях высокой инфляции постоянно занижаются база начисления амортизации, а соответственно и размеры амортизационных отчислений. Кроме того, инфляция оказывает негативное воздействие на реальную стоимость накопленных средств амортизационного фонда, что отрицательно сказывается на финансовых возможностях увеличения скорости обновления операционных внеоборотных активов;

· инвестиционная активность организации. Выбор методов амортизации в значительной мере определяется уровнем текущей потребности в инвестиционных ресурсах, готовностью организации к реализации отдельных инвестиционных проектов, обеспечивающих обновление операционных внеоборотных активов.

Учет перечисленных факторов позволяет организации выбрать соответствующие методы амортизации отдельных групп операционных внеоборотных активов, в наибольшей степени отражающие специфику их использования в операционном процессе.

2. Определение необходимого объема обновления операционных внеоборотных активов в предстоящем периоде. Обновление операционных внеоборотных активов организации может осуществляться на простой или расширенной основе, отражая процесс простого или расширенного их воспроизводства.

Простое воспроизводство операционных внеоборотных активов осуществляется по мере физического и морального их износа в пределах суммы накопленной амортизации (средств амортизационного фонда).

3. Выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов. Конкретные формы обновления отдельных групп операционных активов определяются с учетом характера намечаемого их воспроизводства.

· Обновление операционных внеоборотных активов в процессе простого их воспроизводства может осуществляться в следующих основных формах:

§ текущего ремонта – представляет собой процесс частичного восстановления функциональных свойств и стоимости основных средств в процессе их обновления;

§ капитального ремонта – представляет собой процесс полного (или достаточно высокой части) восстановления основных средств и частичной замены отдельных их элементов. На сумму произведенного капитального ремонта уменьшается износ основных средств и тем самым увеличивается их остаточная стоимость;

§ приобретения новых видов операционных внеоборотных активов с целью замены используемых аналогов в пределах сумм накопленной амортизации (для нематериальных активов это основная форма простого их воспроизводства).

· Обновление операционных внеоборотных активов в процессе расширенного их воспроизводства может осуществляться в форме их реконструкции, модернизации и других.

Выбор конкретных форм обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов осуществляется по критерию их эффективности. Так, например, если в результате капитального ремонта отдельных видов основных средств сумма будущей прибыли, генерируемой ими, будет ниже ликвидационной их стоимости, обновление эффективней осуществлять путем их замены новыми более производительными аналогами.

4. Определение стоимости обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов в разрезе различных его форм. Методы определения стоимости обновления операционных внеоборотных активов дифференцируются в разрезе отдельных форм этого обновления.

· Стоимость обновления операционных внеоборотных активов, осуществляемого путем текущего или капитального ремонта, определяется на основе разработки планового бюджета (сметы затрат) их проведения. При подрядном способе осуществления ремонтных работ основу разработки планового его бюджета составляют тарифы на услуги подрядчика, а при хозяйственном способе – расходы организации калькулируются по отдельным их элементам.